有人問週國平,人們拼命工作,追求物質享受,夢想財物自由,卻從未考慮過心靈自由,在這樣的時代背景下,閱讀尼采有什麼意義?

這問題問得很有現實意義,因為這就是無數人的問題。

很多人盯著物質,盯著財富,一切向錢看,閱讀還有什麼意義?

但周國平說:

讀尼采本身就是對這樣一種物質浪漫的質疑。

讀那些哲學大師的著作,其實可以讓你沉睡的、被壓抑的精神浪漫的渴望甦醒過來。

1986年時,週國平第一次公開講尼采,講座上座無虛席,一千多個位置全都坐滿了人,那一次,他剛開始講,就停電了。

整個禮堂一片漆黑,只有講台上一根蠟燭亮著,週國平像佈道一樣在台上講,要講的東西都講完了,電也來了,瞬間燈火通明。

全場一片歡呼,為尼采,為他的哲學。

但那時候,尼采已經死去84年了。

他活著的時候,他的哲學不被人知道,他死了之後,他那些激動人心的話,反而被人知道了。

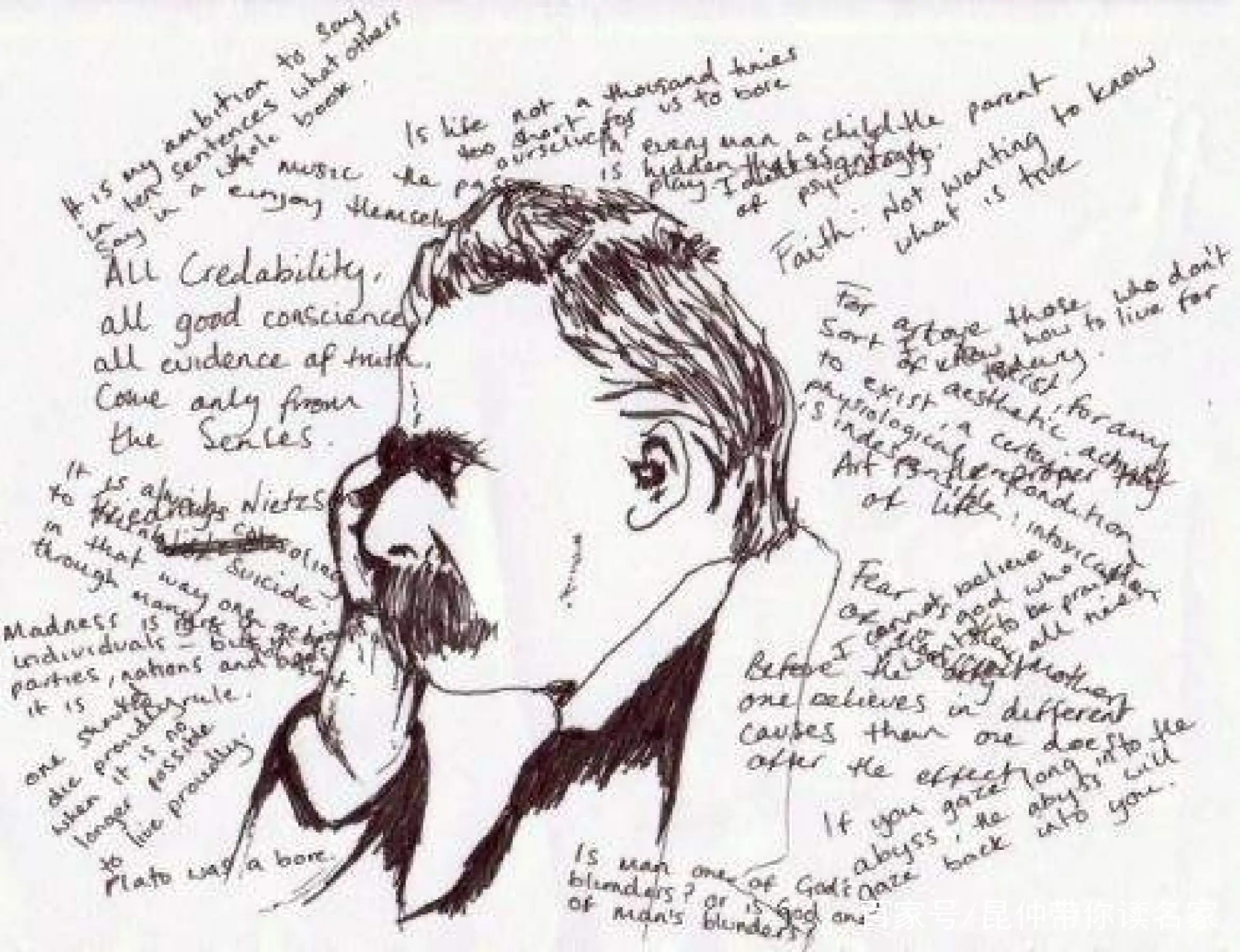

他的同時代的人不理解他,只有他自己對自己充滿信心:「我的時代還沒到來,有的人死後方生。」

他還說:

「總有一天我會如願以償,這將是很遠的一天,我不能親眼看到了,那時候人們會打開我的書,我會有讀者,我應該為他們寫作。”

是的,他是為這些人寫作的。

他一直在尋找最好的思想,尋找健全的人格,他活得很痛苦,可是從他的一生中,我們能看到的,卻是一個「人」最正常的樣子。

01 | 降生在虔誠的牧師家庭

尼采最瘋狂的話,大概是“我是太陽,太陽是我胯下金燦燦的睪丸。”

但他說的最拉仇恨的話,應該是「上帝死了」。

尼采出生的時候,正是工業文明改變了人們生活的時候,人類在物質的世界裡,成了自己的上帝,信仰失落了,物質浪漫取代了精神浪漫。

用狄更斯的話說,就是“那是最好的時代,那是最壞的時代。”

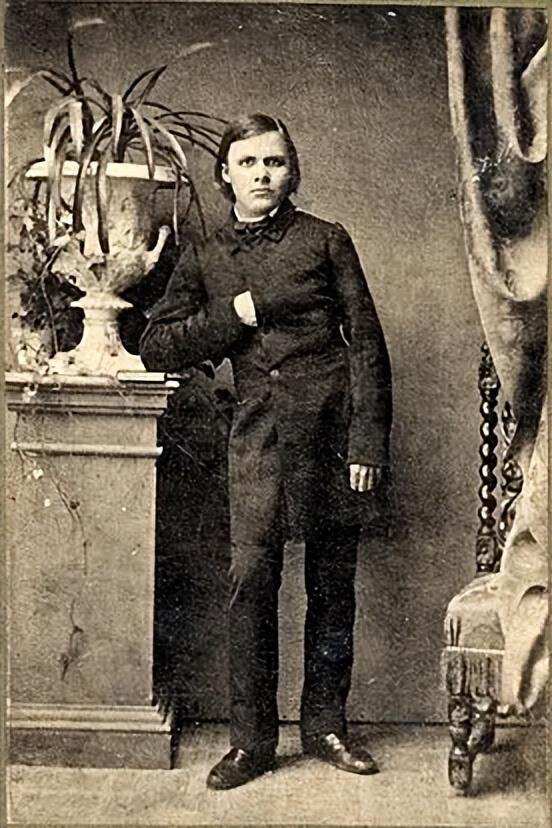

1844年,尼采來到這個世界,祖上三代,都是虔誠的牧師,外祖父一家,也是虔誠的信徒。

父母對尼采的期望,就是長大後成為牧師,可是這個孩子看起來不太聰明,直到兩歲半,才說出了第一句話。

這個家庭,也沒有得到上帝的優待,尼采不到5歲,父親就去世了,不久之後,年幼的弟弟也跟著去世了,接連不斷的苦難,讓他們將希望寄託在上帝身上, 「天父和天堂成了我們唯一的安慰和活下去的希望。」

而尼采的志向,是成長為一個合格的牧師,所以他生活刻板嚴謹,做事井井有條,一絲不苟。

就連下大雨,他也不願意加快步子,因為他覺得,不該在街上隨便奔跑。

他這樣的生活,使他有了一個小牧師的綽號。

他常常躲在某個角落檢討自己的行為,如同上帝在審判對錯。

他嚴格要求自己,甚至對妹妹說:「只有當一個人成為自己的主人的時候,他才能成為世界的主人。」

9歲,尼采學習鋼琴演奏,直到此時,他天性的另一面才開始甦醒,那一面充滿創造力,也充滿破壞力,他譜寫狂想曲和舞曲,寫詩。

10歲那年,他寫了50首詩。

到14歲,尼采已經有了三次創作高潮,還為自己的童年寫了一部童年史,他總結說:“對於我過去的工作,我感到滿意。”

他還寫了一首小詩:

生活如鏡,

首當其衝,

便是認識自己,

千萬要努力求索。

02 | 身為“別人家的孩子”,他卻開始思考人生

獲得存在之最大享受意味著:危險地生活。

規規矩矩、本本分分的生活,並不能讓人獲得更多的存在感,此時的尼采,生活還是很規矩,在學校還是好學生。

中學時,他雖然特立獨行,卻不愛玩樂,也不輕易和陌生人接觸,學習認真,大部分時間都用於功課,導致他沒法寫作。

但假期一到,他又重新找到了創作的靈感,「即使在如此美麗的世界裡,依然還存在著痛苦的靈魂。」

他的天性是自由的, 他討厭學校的各種規則和約束,也討厭學校的清規戒律,但此時的他,沉迷學習,他想學習植物學、地質學、天文學、拉丁語、希伯來文、科學。

但他還有濃濃的宗教情懷,「首當其衝的研究對像是宗教,因為它是所有知識的基礎。」

他也開始感覺到「知識的領域無比巨大,對真理的追求則永無止境。」「痛苦就是知識,只有最深地體味了痛苦的人,才能領悟致命的真理。」

但自由戰勝了規矩,尼采厭倦了學校,他宣布,他不想當教授了,他要做一個音樂家。

這樣瘋狂的想法,把母親嚇了一跳。

他想取得職業的成功,但他的精神渴望進步。

「精神不能容忍他的原地踏步,它需要向著更高的高度進發。」

03 | 特立獨行的大學生

20歲的時候,尼采上大學了。

他和同伴一起去學校,騎馬在鄉間漫遊,大家在小酒館喝酒,尼采喝醉了,盯著馬耳朵,怎麼看都覺得有些長,像驢,他很嚴謹地去測量,最後宣布:

“這是一頭驢子。”

同伴說是馬,尼采不信,又再次測量了馬耳朵,還是倔強地宣布,“這是一頭驢。”

一路上,他們高談闊論,尼采唱著情歌,企圖吸引鎮上的姑娘,村民忍無可忍,將尼采等人趕出村了。

到了大學,學校裡有各種協會,周圍的人都加入協會,尼采也意識到了,如果不合群,就會被排斥。

為了不被排斥,尼采加入協會,“我放棄個性是因為我知道放棄之後會收穫更多。”

為了收穫更多,尼采努力成為一個「完美」的學生,擊劍、喝酒、聚會、跳舞、結交女生,他甚至要和人決鬥。

一開始,他確實覺得很好,但是他很快就厭倦了,越來越討厭娛樂,在人群裡,他卻覺得孤獨。

他為自己的生活感到不滿,因為他浪費了時間,所以他打算過更嚴格的生活,這讓他與周圍的人漸行漸遠,甚至和一些朋友斷絕了關係。

尼采知道,生活是能夠習慣的,但他的精神不允許,「當一個人對眼前出現的邪惡沒有源自本能的反感,那麼他就走失得太遠了。」

所以尼采決定,不再這樣浪費時間,於是又刻苦學習,看著周圍的人,他只覺得墮落,因為他們流於表面,不深究知識的內部。

他的妹妹告訴他:“人必須從事情的最痛苦的一面去尋求真理,要信奉基督”,尼采有自己的看法,他想探求真理,卻對基督不以為然。

他覺得:

「如果你想要得到靈魂的安寧和幸福,那麼你就要相信,如果你想要做真理的信徒,那麼你就要探索。」

而探索真理,往往意味著危險生活。

04 | 哲學導師叔本華

大學的時候,尼采照家裡的要求,選了神學,可尼采已經不想當牧師了,所以他又選擇了古典語言學。

一段時間後,徹底放棄了神學,專攻語言學。

剛讀了一年,他就和周圍格格不入,同學都覺得他孤傲、清高、怪癖、不講交情,尼采只覺得孤獨。

時間越長,他越不知道人生有何意義,甚至不知道如何度過自己的人生。

在學校待不下去了,尼采就轉學。

有一次,他在書攤上看見叔本華的《作為意志和表象的世界》,這次遇見,改變了尼采的一生。

他沉浸在叔本華的哲學裡,每天六點起來,看到凌晨兩點,他甚至覺得,這就是為他而寫的。

因為叔本華的書,他的靈魂充實了,叔本華的哲學讓尼采覺得,人生沒有意義,人生就是一個錯誤,但因為叔本華的存在,尼采一點也不怕,因為有同類。

因為叔本華,尼采又重新成為一個努力的學生,不再厭煩古典語言,並且獲得了某些成功,他想把這當成謀生的手段。

尼采對叔本華有多尊敬?

他不得不去服兵役,做了一個砲兵,在砲聲轟隆的戰場上,他不去向上帝祈禱,反而向叔本華祈禱,低呼“叔本華保佑!”

發現叔本華,讓尼采覺得自己有了同類,他覺得在這世界不再孤獨,儘管人生沒有意義。

05 | 24歲的大學教授

尼采確實是年輕有為的,他前途光明,還沒畢業,就有雜誌約稿,但尼采不願意:

「我堅決不做一個愚蠢的政治家。」

但他也是好運的,有大學聘請他做教授,尼采答應了,此時的尼采,才二十四歲。

二十四歲的教授,前無古人。

但最讓尼采興奮的,就是他工作的地方,離他的偶像華格納很近。

這位年輕的教授,前途無量,成了上流社會的座上賓,舞會不斷。

可尼采骨子裡是不規矩的,他很快就對這樣的生活感到厭倦,連語言學研究都不感興趣了。

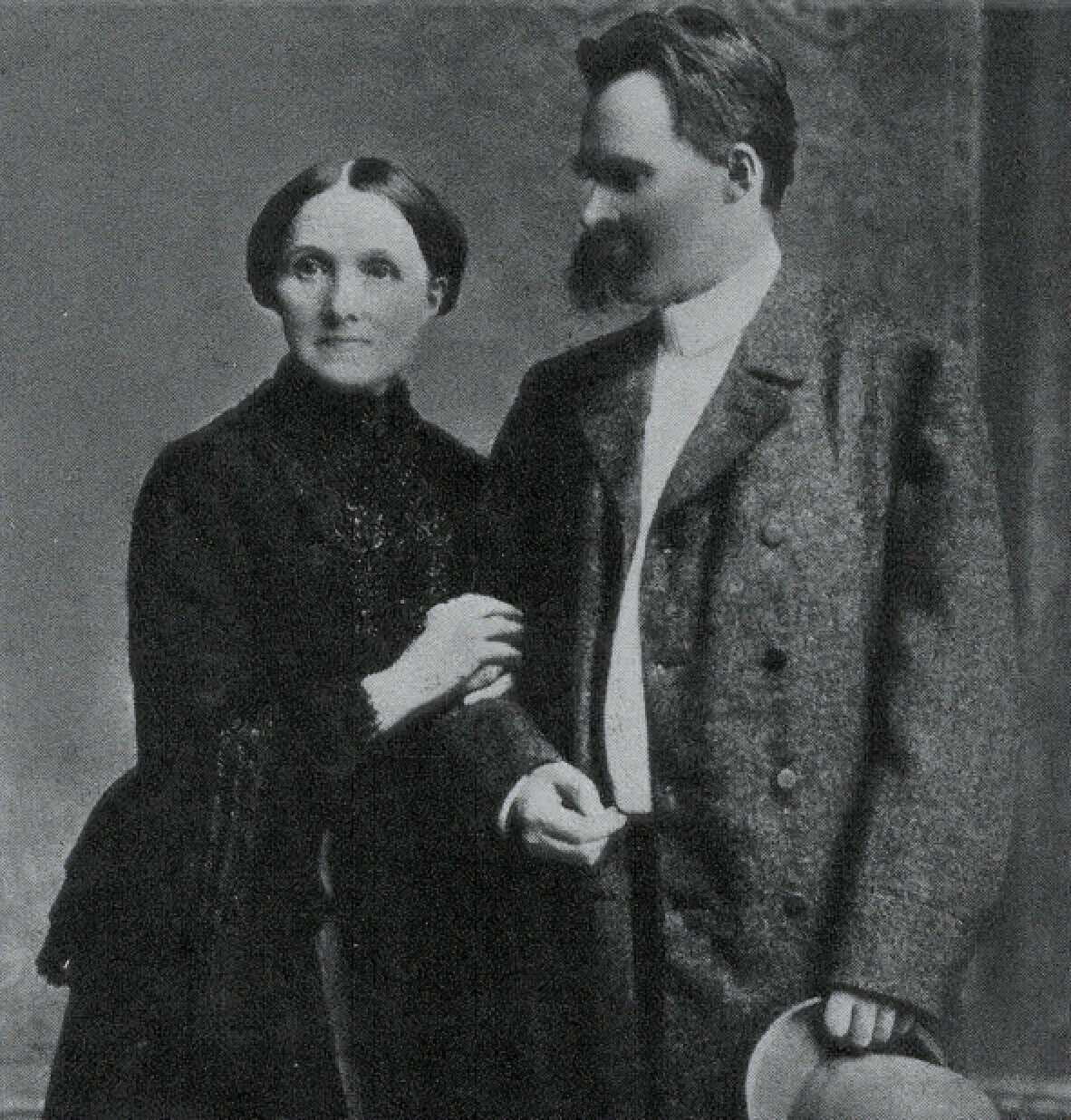

他生活最大的安慰,就是和華格納的交往。

華格納是個出名的音樂家,也是此時的尼采的偶像,因為華格納也熱愛叔本華,他們之間的精神連結,就是叔本華。

尼采和華格納交往了很多年,但尼采是不安穩的,他過不了安穩的生活,他也沒法把一個人當成永遠的神。

他一直在尋找,教授這樣的職位不能讓他滿足,叔本華的哲學也不能完全滿足他的精神需求。

他始終在探索,探索著真正屬於自己的東西,探索生命的意義。

06 | 悲劇的誕生

叔本華是尼采生命的貴人,但尼采人生的轉折,是《悲劇的誕生》的出版。

《悲劇的誕生》發表之前,尼采是前途無量的教授,雖然特立獨行,為人孤僻,但天才有怪癖,人家也能理解。

但成為教授僅僅兩年,尼采就創作了《悲劇的誕生》,這本書簡直石破天驚,剛一發表,尼采就受到攻擊,在語言學圈看來,你一個語言學教授,不去研究柏拉圖,還去批判柏拉圖,簡直可笑。

在哲學界,他也得不到承認,被排除在外。

在學校裡,尼采的課,聽的人越來越少,曾經座無虛席的教室變得空空蕩蕩,甚至只有兩個學生,一個學習德語,一個學習法律。

尼采被孤立了。

但想到叔本華,想到瓦格納,尼采還不絕望。

他也沒法把哲學作為終生事業,“我和科學、藝術、哲學的距離越來越近,以至於我覺得自己創作出來的作品,是一個半人半馬都怪物。”

但不可否認的是,尼采和哲學越來越近,他希望自己的人生充滿激情,但他不知道的是,這種激情正在將他推向悲劇的人生路上。

他開始變得不合時宜,開始成為偶像破壞者,並試著重估一切價值。

他否定了華格納,否定了叔本華,他相信健康的生命,相信生命的意志,他不再服從誰,而是服從真理。

他說:

我是最後的人,因此我稱自己是最後的哲學家。

07 更高級的這人獨處

否定叔本華之後,尼采對瓦格納也越來越失望,因為瓦格納太人性了,庸俗,不真誠,“充其量只是一個舞台演員。”

他甚至覺得,把華格納當成偶像,簡直是對真理的背叛,他覺得自己是為真理而活,因此他覺得華格納欺騙了他,導致他背叛了真理。

不只瓦格納,尼采也攻擊科學和歷史,赤裸裸地羞辱那些埋頭在故紙堆的先生教授們,因為他們掌握著引導公眾言論的權力,而這就是「恐怖主義」。

尼采的危險生活,讓他越來越不被人喜歡,他的書沒有讀者,賣不出去,但他卻不會停止,世界排擠了他,他也拒絕苟同這個無聊的世界。

「我只尋求一點自由和一點真正的生活氣氛,我武裝自己,只為抵抗包圍在我周圍的奴隸們,他們人數眾多,令人反感。」

他想獲得成功,但成功卻遙遙無期。

尼采的身體還出了問題,這讓他越來越痛苦。

和身體的痛苦比起來,最令人痛苦的,是精神的折磨,「我們應該對肉體上的痛苦感到慶幸,因為他能夠轉移我們的注意力,使我們遺忘在別處遭受到的磨難。

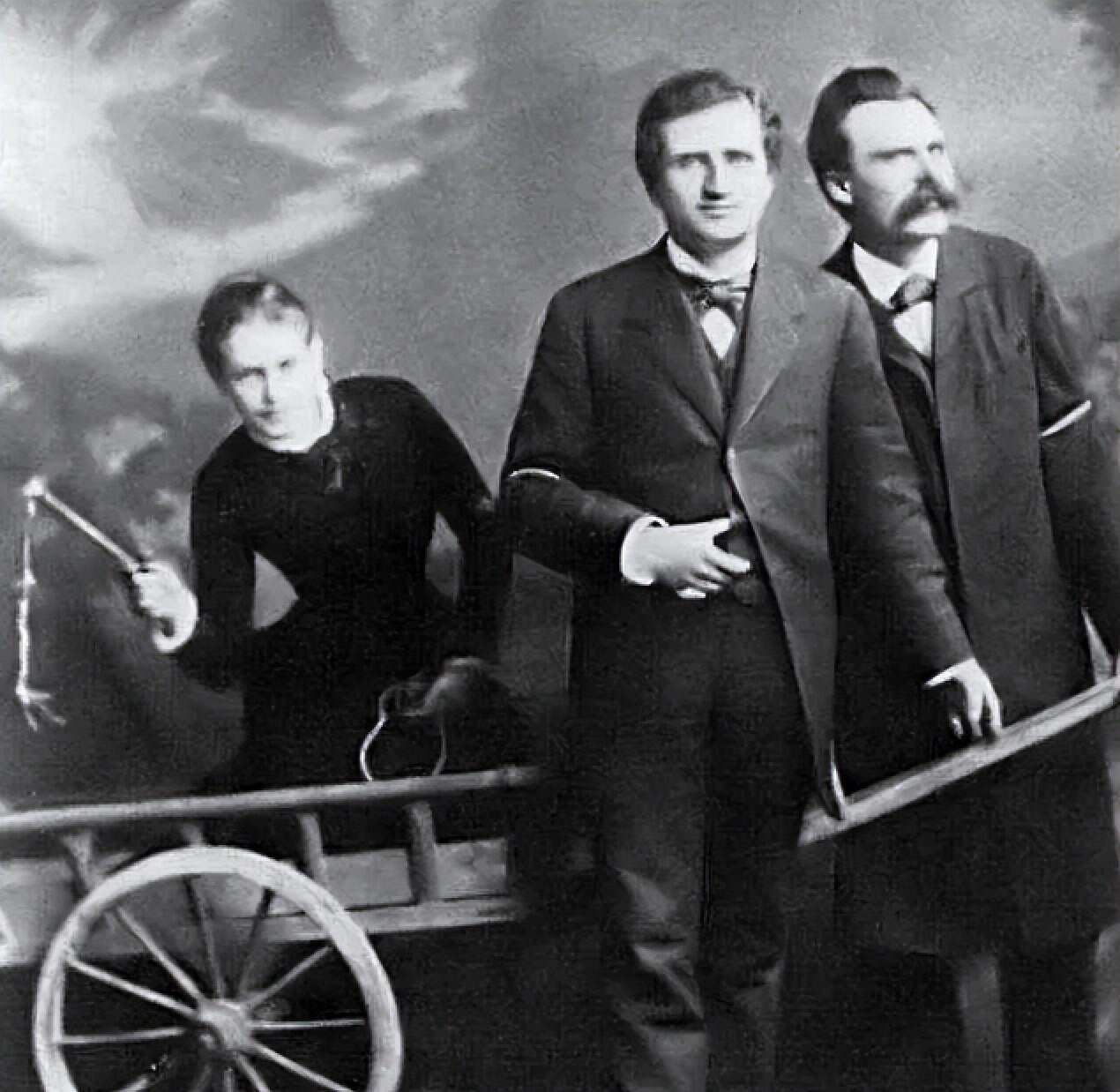

他試圖讓華格納變得和自己一樣,但華格納不可能成為尼采的信徒,所以,尼采只能殺死偶像,孤獨行走。

他把《人性的,太人性的》獻給華格納,兩人正式決裂。

「更高級的哲人獨處著,不是因為他喜歡孤獨,而是因為他身邊找不到自己的同類。」

尼采越來越孤獨了,整個世界,似乎沒有人能夠理解他。

08 | 他說上帝死了

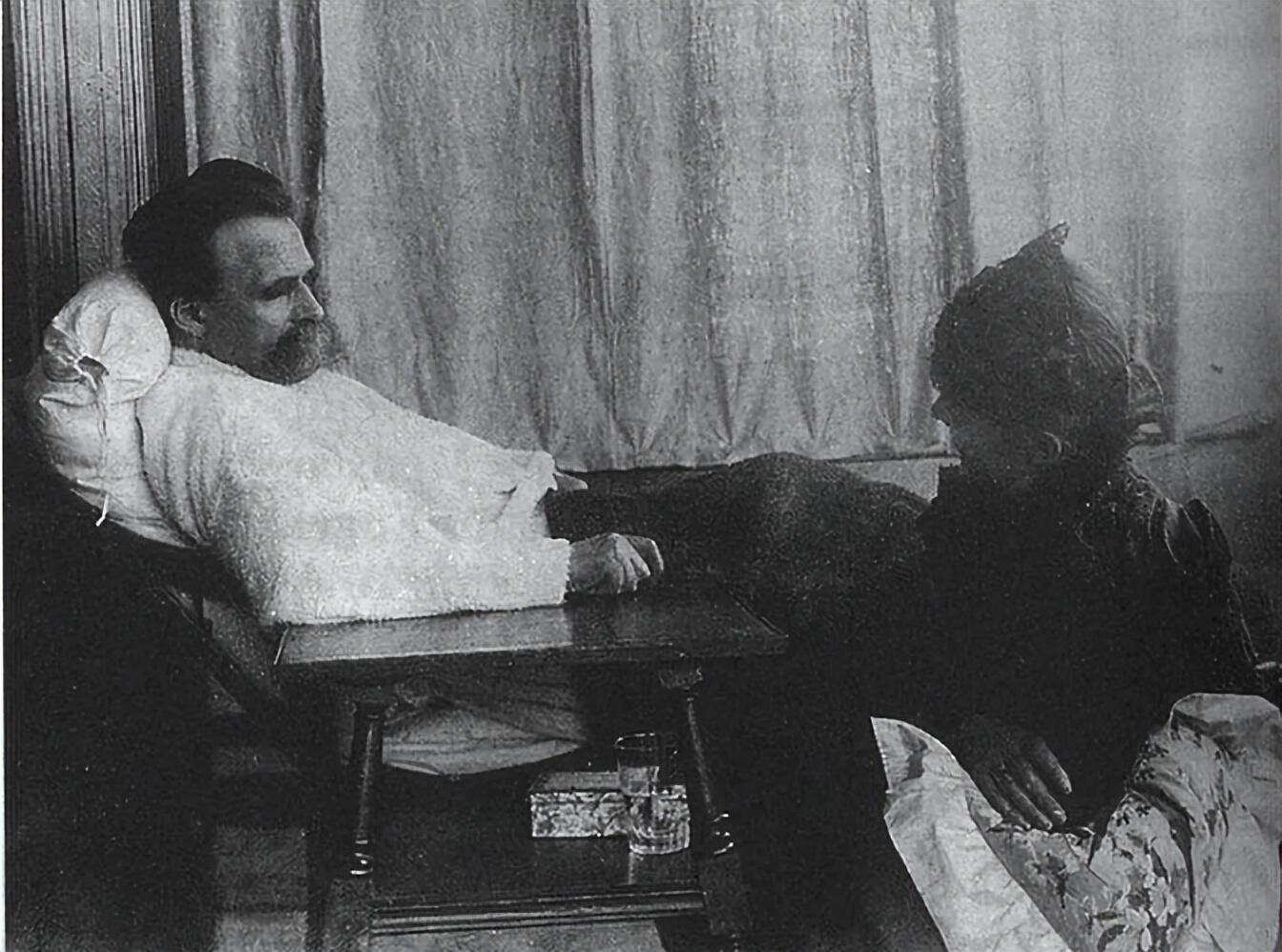

1873年,尼采健康惡化,頭痛、失眠、嘔吐、內部器官的痙攣,身體的痛苦時刻折磨著他,而精神的痛苦,也差點讓他崩潰。

但在痛苦中,他的思想卻越來越成熟,他說「現在我自己在各方面都努力尋求智慧,而過去我只是崇敬和愛慕智慧的人。」

此時的尼采,終於找到了自己的哲學,也找到了最真實的自己。

1879年,尼采辭去了教授職位,四處漫遊,四處養病,他甚至擔心自己三十多歲就會死。

他也交代了遺囑:

為我守靈的人只能是我的朋友,趕走那些泛泛之交,和那些出於好奇的人,要不然,我無法保護自己。

但上帝見他受的苦還不夠,又讓他好起來繼續受苦,他能夠寫作了,不多久就寫了六個練習本。

他寫的書越來越多,但無一例外,一本都不被接受。

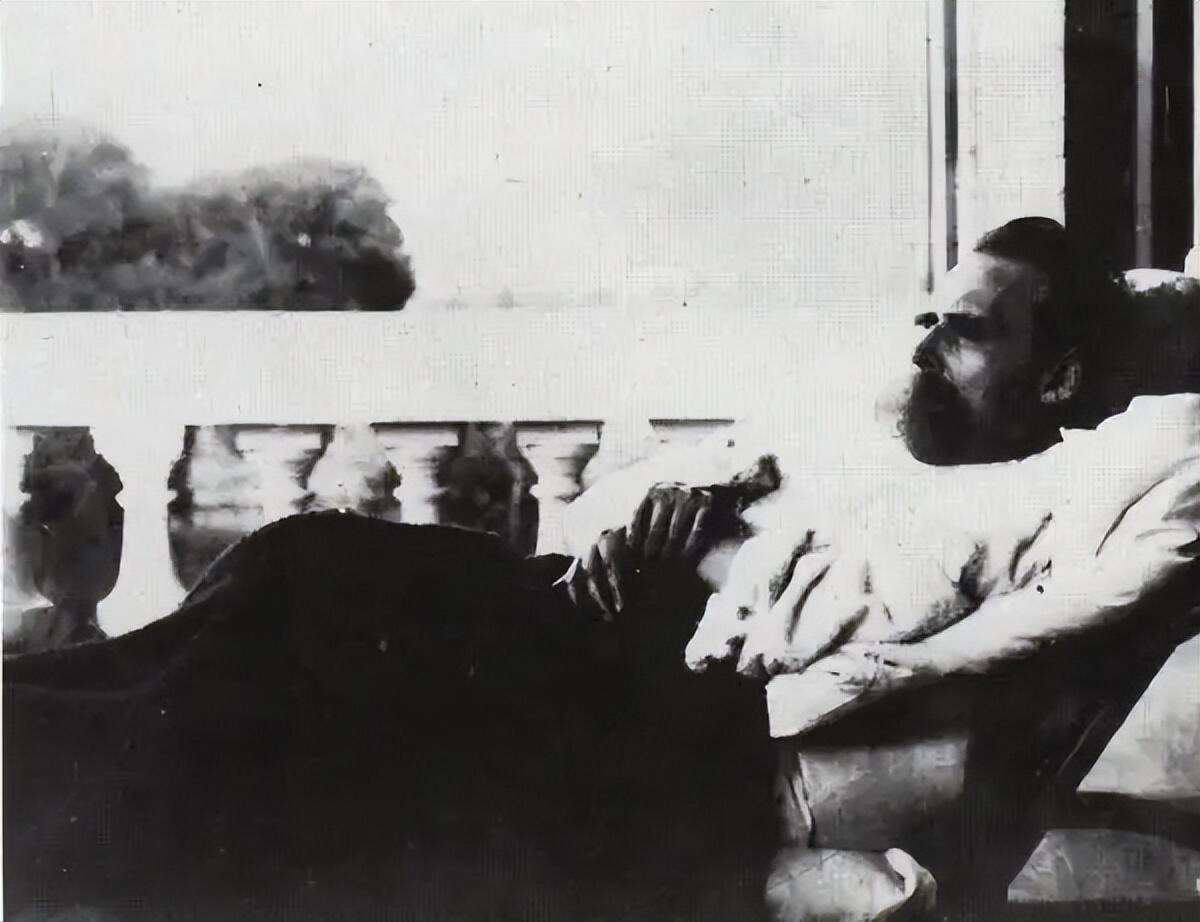

每個健康的日子,他都特別珍惜,早上從床上一躍而起,穿上衣服,往口袋裡塞進一捆筆記、一本書、一些水果和麵包,然後就往海邊去,找一塊大石頭坐下來曬太陽,像一隻大蜥蜴一樣一動也不動。

《朝霞》就是在這海邊寫完的。

尼采的書,已經讓人感覺瘋狂,但他還嫌不夠,他看見了永恆輪迴,看見了強力意志,他重估世間的一切價值,還高呼:“上帝死了”

這一句話,把尼采推到風浪尖口,他真的被世界排斥出去了,再也回不來了。

他嘔心瀝血創作,可是作品無人問津,連出版商都找不到,人家告訴他,讀者不會喜歡這樣的東西,他只能自費出版,出了40本,打算送給朋友,最終只送出去6本。

精神的痛苦折磨著他,身體的問題也折磨著他,有兩年,他輾轉在義大利、法國、瑞士、德國的一些城鎮之間,為他多病的身體尋找適合的水土,每一個地方,停留不過數月,又趕往下一個地方。

朋友去看他,他指著天空,憂鬱地對朋友說:

當我累積我的思想時,我的頭頂必須有藍天。

然後,他把朋友帶到懸崖邊的空地上,對朋友說:

我最愛躺在這裡,醞釀我最好的想法。

他確實找到了。

至少對他而言,就是這樣。

09 | 他終於可以冷眼旁觀那個從來沒有理解過他的世界

尼采的悲劇,結束在1889年,他在大街上,看到一匹瘦馬被虐待。

孤獨又悲傷的尼采,上前抱著這匹馬,嚎啕大哭,他瘋了,神智不清,停止了創作,停止了思想,他反而過得快樂了。

此後10年,他就這樣瘋狂地活著。

這個世界與他無關了,是好是壞,他都不在乎了。

也許,他從來沒有理解過這個本來就悲慘的世界,而這個世界也從未理解過他,迎接他的,反而是不斷的誤解。

最開始發現尼采哲學的光輝的,是一個丹麥人,這個人看到尼采身上的閃光,並預言,尼采將享有盛譽。

他的書也有了一小部分讀者,這時他還沒瘋。

讓尼采聲名大振的,還是誤解,希特勒經常參觀尼采博物館,並大肆宣揚他對尼采的尊敬,並把《尼采全集》送給另一個納粹頭子墨索里尼。

有了希特勒帶頭,許多納粹文人開始樂此不疲地頌揚尼采,把尼采當成納粹思想的偶像。

尼采的名聲越來越大,也越來越臭。

很多年後,人們也知道了,納粹文人斷章取義,扭曲了尼采的思想,而尼采的妹妹,壟斷了尼采的作品。並進行篡改刪除,試圖把尼采變成一個反猶太主義者,以滿足自己仇恨的私慾。

可事實並非如此。

直到如今,尼采身上,都有很多爭議,但爭議越多,越代表尼采之受歡迎。

也許我們很多人知道尼采,也只是因為他的某句話,例如:「對待生命,不妨大膽一點,因為他只有一次。」

例如:「每一個不曾起舞的日子,都是對生命的辜負。」

10 | 哲學的意義

身為哲學家,尼采指導別人生活,可是自己的生活,過得一團糟。

人要幸福,一定要知道點人生哲學,可是知道哲學的,未必都能活得幸福,哲學家也未必就能活成世俗幸福的樣子,但哲學家一輩子,都在努力做出選擇,都在努力成為自己,他們從未放棄自己,從未放棄成為自己。

我們今天去看尼采,不只是去看一個痛苦的生命怎樣在世間爭渡,而要看到一個熱愛智慧的人,怎樣用自己的一生去尋求真理。

同時也是去看一個人怎樣在世間真實地活著,努力克服一個時代的壓迫,找到真實的自己,而不是被時代塑造,被周圍的環境塑造。

文|不有趣靈魂