上個世紀,週國平開了一次講座。

那天,座無虛席,一千多人擠滿禮堂,週國平剛開始講,就停電了,然後點起一根蠟燭,他繼續講。

台下一片漆黑,只有一盞燭光,還有周國平的聲音。

那時候,週國平覺得,自己就是在講道,他剛講完要講的內容,電來了,禮堂燈火通明,全場一片歡呼。

那天,週國平第一次公開講尼采,獲得了一個滿堂紅。

有人問週國平:

人們拼命追求物質財富,夢想財富自由,卻從不考慮心靈自由,閱讀尼采有什麼意義?

週國平說:

讀尼采本身就是對這樣一種物質浪漫的質疑。

讀那些哲學大師的著作,其實可以讓你沉睡的、被壓抑的精神浪漫的渴望甦醒過來。

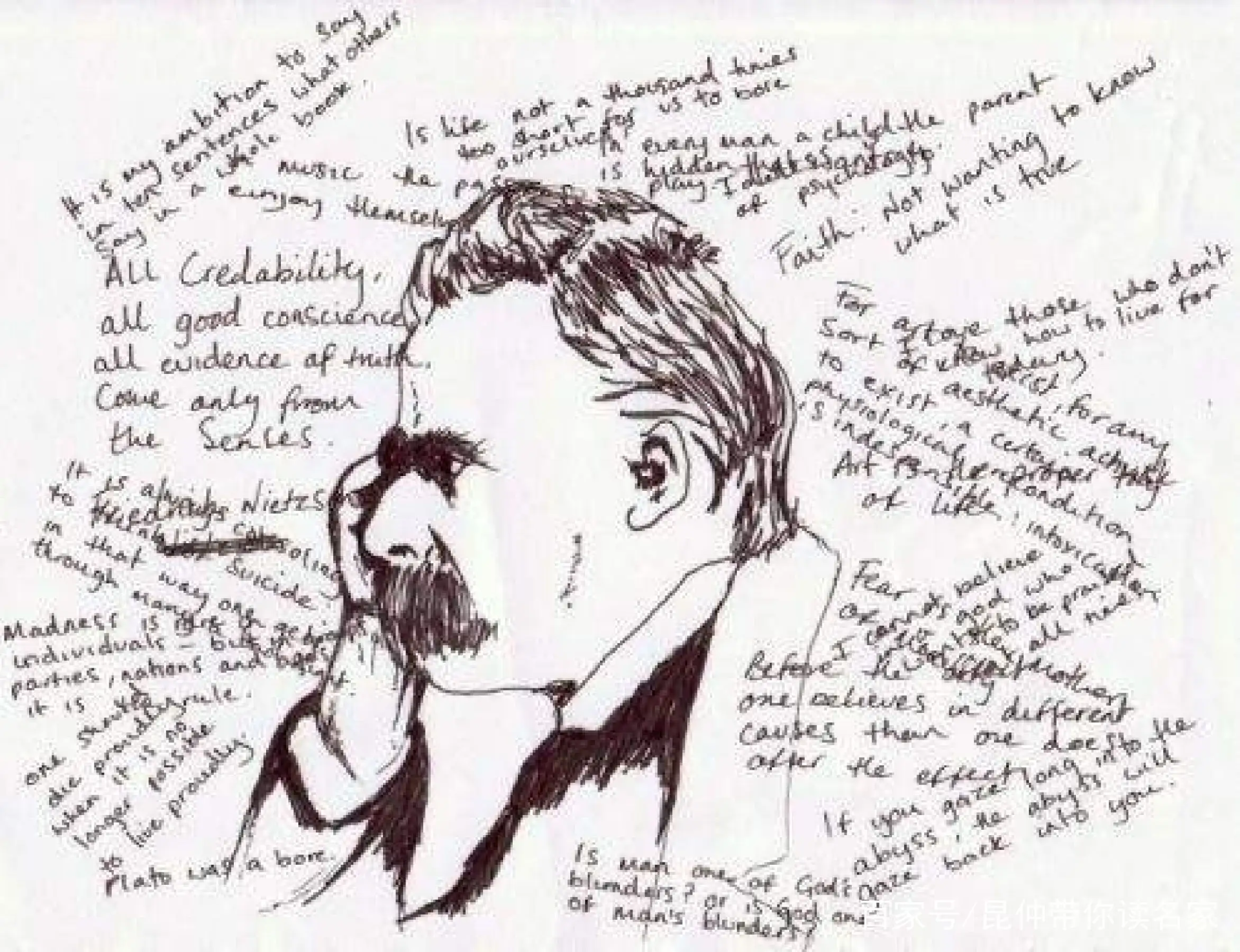

尼采是誰?

他很瘋狂,狂得高呼,我是太陽,太陽是我胯下金燦燦的睪丸。

他也宣稱諸神並不存在,帶著膨脹的自我意識囂張地說:

如果真的存在諸神,我怎麼能容忍自己不是其中之一呢?

他還說:

每一個不曾起舞的日子,都是對生命的辜負。

他也說:

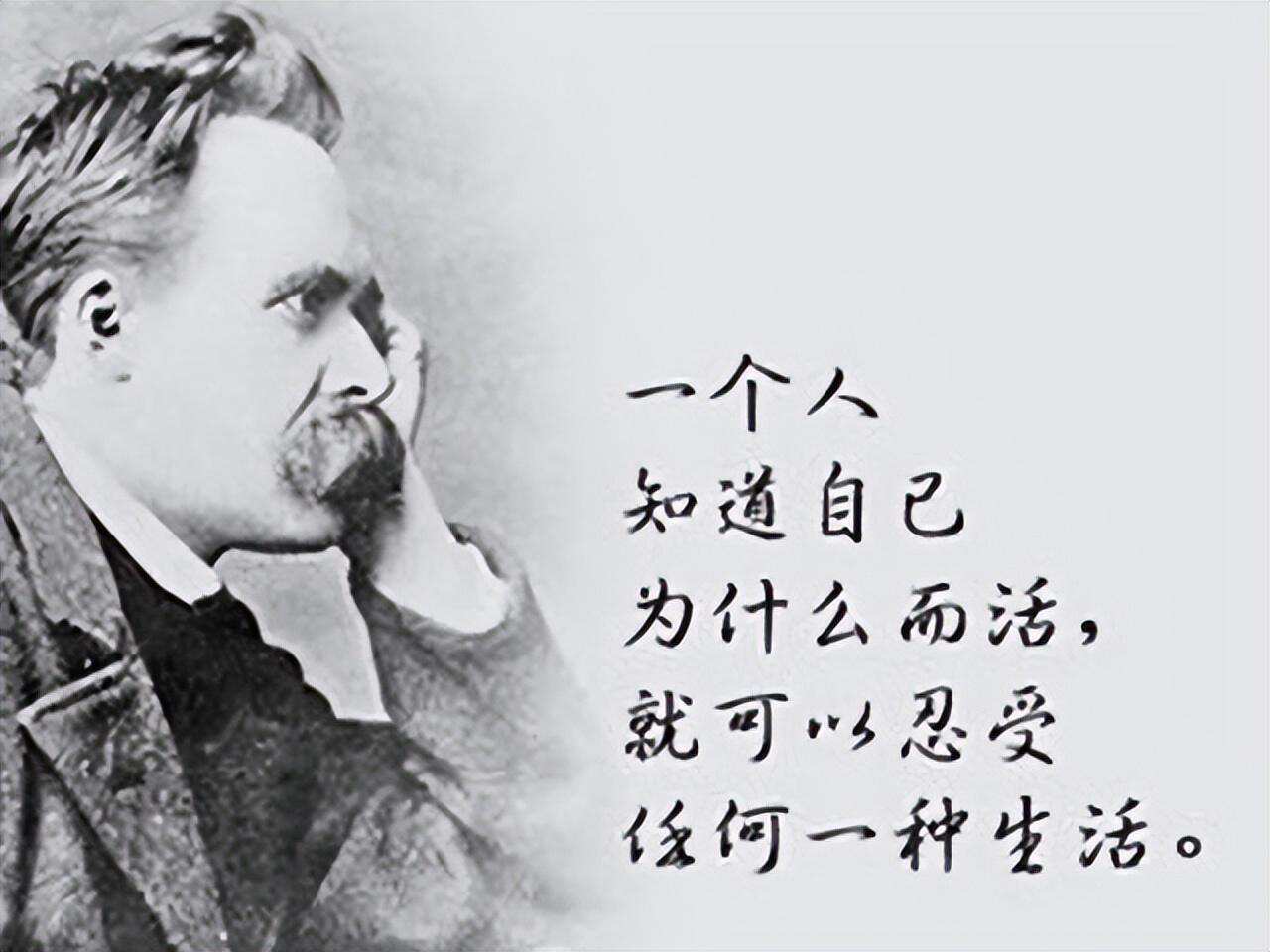

一個人知道自己為什麼而活,就能忍受一切生活。

人們記住了他的許多話,卻不知道他這個人。

尼采是個矛盾的樂觀主義者,他喊著樂觀的口號,自己卻過著悲慘的生活。

然而,他拒絕用痛苦的迷霧遮住太陽,就這一點而言,他是勇士。

{還2}01

西方歷史上,有一個關於信仰的醜聞。

那時候,教宗為了斂財,去販賣通往天堂的門票,聲稱只要買了這個東西,死後就能進入天堂。

在很多人眼裡,教堂是個很神聖的東西,因為教士代替了上帝在人間說話。

於是乎,此消息一出,無數人都買了這種門票。

結果顯而易見,人們當然沒能因此進入天堂,因為天堂不是一個景點,管你好人壞人,買了門票就可以進。

十九世紀,西方販賣天堂門票的醜聞已經過去了。

然而,許多人卻喪失了真正的信仰,他們研究教條,被教條束縛著,殘忍地「殺死了」上帝。

這時候,尼采站出來說,上帝死了。

這一宣告,石破天驚,尼采也成了大逆不道之徒。

尼采還比較幸運,不會如同那些宣告地球是圓的先輩們那樣,要被架上火刑架,然而,尼采自己殺死了自己。

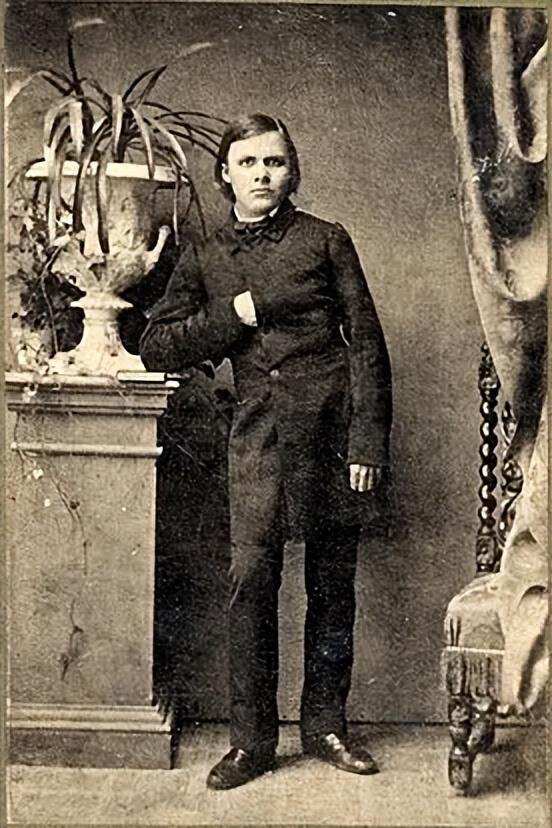

1844年10月15日,尼采帶著哭聲,來到了這個世界。

嬰兒來到這個世界,是哭泣的,但他的父母,卻是高興的,父親興奮異常,為兒子取名為弗里德里希·尼采。

這孩子看起來有點呆,有點笨,有點固執,直到兩歲半才說出第一句話,還總是沉默寡言,目光嚴肅地打量著周圍的一切,好像要看個明白。

可他終究看不明白,多年後,他研究世界,研究自己,不曉得是否還記得兒時打量世界的眼光。

他只記得,在他很小的時候,父親就牽著他的手,在村外廣闊的平原上散步,小池塘林立,遠處飄來遼遠的鐘聲,在平原上迴盪。

他還記得,父親手上傳來的溫暖。

然而,這溫暖並沒有持續太久,1848年8月,父親摔了一跤,頭部被猛烈碰撞,一年之後,命喪黃泉。

那一年,尼采4歲。

留在腦海中的,是深夜響起的警報,是屋子裡家人的哭泣,還有死一樣的寂靜。

隨後沒多久,尼采的弟弟也病死了。

接連不斷的死亡,壓垮了這個家庭,他們對生活不抱任何期待,天父和天堂成了唯一的安慰。

{還2}02

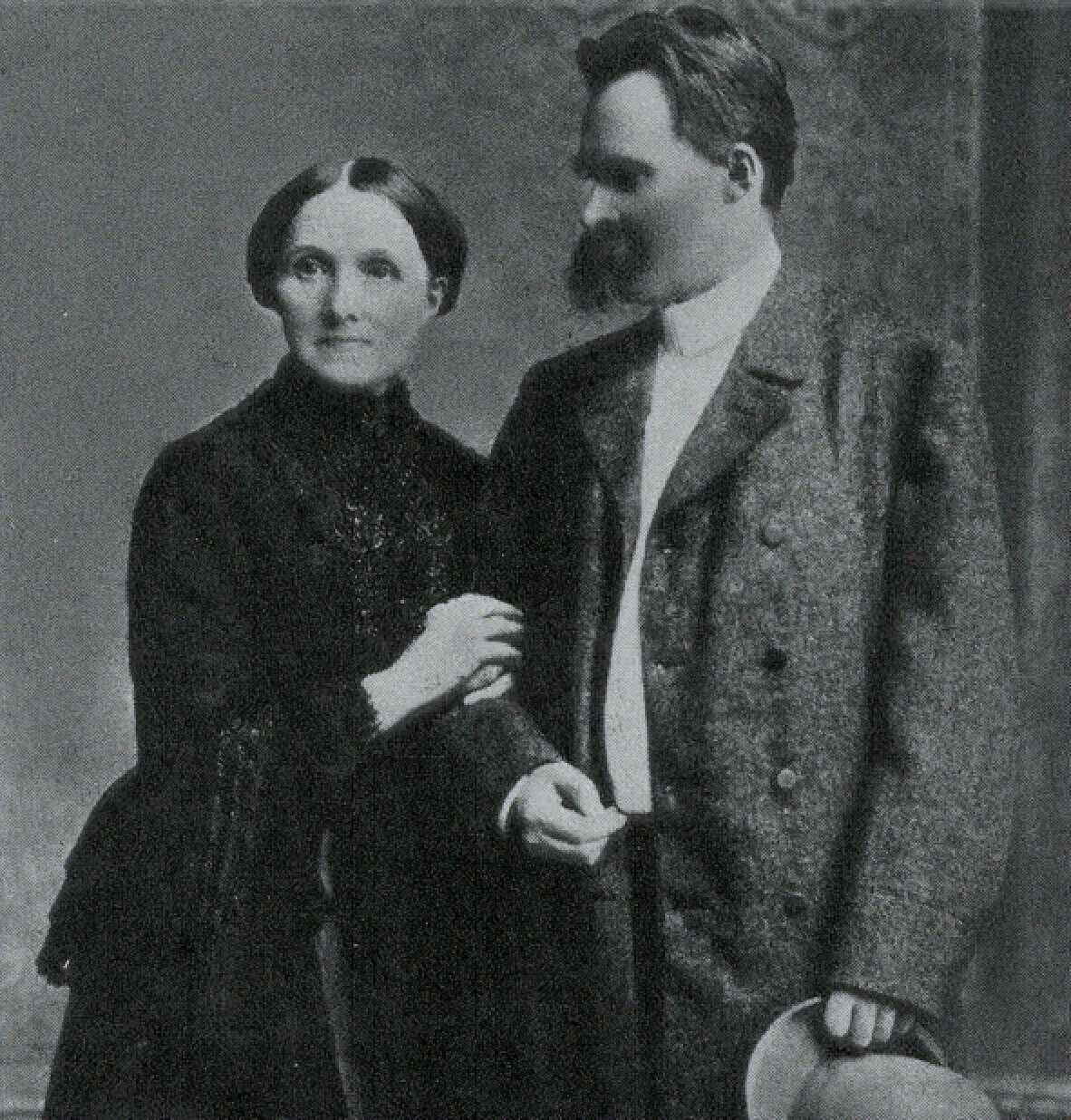

幾經變故,尼采的母親帶著一大家人,搬到了瑙姆堡附近的小鎮。

此時居民,生活刻板嚴謹,一切井井有條,統治者緊緊控制所有人的生活作息。

尼采生活在這裡,跟其他人一樣,嚴謹地生活,規規矩矩地做著一切,成為一個「小古板」。

在尼采心裡,父親就是自己最好的榜樣,他想成為牧師。

所以從小,他就以牧師的標準要求自己,不管遇到什麼困難,總是一副鎮定的樣子。

有次放學,天突然下起了傾盆大雨,尼采沒有帶傘,於是,他不慌不忙,若無其事地走進大雨中,腳步毫不慌亂,就那麼走回家裡。

母親問他,下那麼大雨,為何不走快一點?

他說:

不要在街上亂跑。

尼采對自己的要求總是很嚴格,幹啥都有板有眼的,所以在學校裡,他有了一個「小牧師」的稱號。

他常講:

“只有當一個人成為自己的主人的時候,他才能成為世界的主人。”

他自己主宰自己,照自己的要求打理自己。

九歲的時候,尼采開始學習彈奏鋼琴,並且可以即興演奏,隨後,他嘗試音樂創作,試著去譜寫優美的旋律。

他也開始寫詩,他也起草了各種原則和說教性論文。

總而言之,這是一個天才的孩子,他也以天才的驕傲看待自己。

小學畢業後,尼采到瑙姆堡上中學,他異乎尋常的智商,還有他過人的才華,讓他脫穎而出。

1858年暑假,尼采回到鄉間度假,彼時,綠樹成蔭,群山起伏,河畔的村莊,靜靜的,河水流淌,嘩啦啦的。

每天早上,尼采到河裡洗澡,全身洗乾淨了,就開始感到前途迷茫,為自己的前途擔憂不已。

面對未知的未來,尼采有些焦慮,回想起自己剛開始的人生,他拿出鋼筆,寫出了自己的童年史。

寫完之後,他還寫了幾句話:

「生活如鏡,

首當其衝,

便是認識自己,

千萬要努力求索。 」

他要去尋找自己了,然而,前路漫漫,一個人要走到自己,需要經歷很多,或者需要特別幸運,才是直接抵達,不會在中途迷失。

{還2}03

越是長大,尼采漸漸感受到了人生的痛苦。

他開始寫文章,開始質問上帝:

即使在如此美麗的世界裡,依然還存在著痛苦的靈魂!但是痛苦究竟是什麼呢?

這個少年,為賦新詞強說愁。

但他也確實覺得痛苦,因為學校對於學生的個性打壓,粗暴地用各種規矩約束學生。

尼采本來就是一個很有個性的學生,他不斷寫日記,以此來清理自己的內心,他感覺自己逐漸變老,強烈的求知欲在抓著他,讓他去吸收知識。

“強烈的求知欲抓住了我,讓我對知識,對世界文明燃起了無盡的渴望。”

於是,他制定了龐大的學習計劃,包括學習地質學、植物學、天文學,也學習各種外語。

而在他看來,最重要的是研究哲學,追求真理。

他依舊在為前途焦慮,他想取得職業的成功,成為一個成功人士,但他也想在知識的海洋裡盡情探索。

他說:

“選擇職業如同抽獎,其間大多數人鎧羽而歸,少數人才能獲獎。”

他很有自信,感覺要是願意,他會在很多領域獲得成就,但他真正在乎的,不是這些。

可是要選擇什麼職業呢?

按照家裡的期待,他應該去做牧師,但他開始對這條路產生懷疑。

最後,尼采決定,不當牧師,要當博學多才的教授。

1862年10月,尼采離開了瑙姆堡,去上大學。

他和朋友結伴而行,騎馬前去大學,漫遊在鄉間小路上,他們喝酒,聊天,尼采看著馬耳朵,覺得那分明就是一頭驢子。

嚴謹的尼采,仔細觀察,然後測量了一下馬的耳朵,然後對同伴宣布:

“這是一頭驢子。”

他們高談闊論,偷看農家純潔的姑娘,然後對著她唱情歌。

最後,一位正直的農民忍無可忍,將這些年輕人趕跑了。

到了大學,尼采想做一個好學生,做一個完美的學生,於是,他很積極,參加學生會,進入團體。

一開始對於要不要加入社團,尼采還有些遲疑,但他很快就明白,如果不加入社團,就會被其他同學孤立。

他覺得,加入社團雖然會在某方面壓抑自己,但同時會獲得更多。

所以,他努力融入團體,讓自己看起來跟別人一樣。

但尼采並沒有隨波逐流,而是保存了自己一貫嚴謹的生活作風。

那時候,沒有決鬥過的學生,是個不完美的學生,為了讓自己的學生生涯變得完美,尼采也進行了決鬥。

然而,這樣的生活,對許多人來說,也許是有趣的,但對尼采來說,實在很無聊,很快就感受到自己靈魂的空虛。

尼采覺得,要是長期放縱下去,他也能適應那種「花天酒地」的生活:

習慣是一種強大的力量,但是當一個人對於眼前的邪惡沒有源自本能的反應,那麼他就走得離自己太遠了。

尼采做不到這樣去委屈自己的靈魂,他呼籲大家少喝酒,但大家都像看傻子一樣看著他。

尼采被孤立了,他居然會去呼籲禁酒,這簡直讓人難以理解。

尼采越是痛苦,就越是努力學習。

然而,他依舊不能回答人生提出的問題。

他在給妹妹的信裡說:

“如果你想要得到靈魂的安寧和幸福,那麼你就要相信,如果你想要做真理的信徒,那麼你就要探索。”

毫無疑問,他選擇探索。

{還2}04

尼采是個驕傲的人,被孤立後,他痛苦不堪,他決定轉學。

於是,去了一個陌生的城市,他去學校報道的那天,聽見校長對全體學生訓話說:

“天才有他自己的道路。”

校長說的是偉大的詩人歌德,但這位校長接著說:

「跟隨天才們的道路是危險的,歌德不是一個好學生,你們學習期間不可以他為榜樣。”

此時,尼采覺得,他來對地方了。

他重新投入學習裡,為自己安排了大量的學習計劃,然而,他很快又對這些東西感到厭惡。

一個偶然的機會,尼采遇見了叔本華。

那一天,尼采在書攤上看書,突然,他看見了《作為意志和表象的世界》,他隨手翻開,才翻了幾頁,書裡的內容就將他震撼住了。

他彷彿聽見一個聲音在說:

帶著這本書回家吧。

於是,尼采就買了這本書。

此時,叔本華已經過世多年。

尼采非常喜歡這本書,他晝夜苦讀,甚至覺得,這本書就是為自己而寫。

在叔本華筆下,世界的本質就是驅使人們投入生活的盲目意志。

讀完之後,尼采覺得自己的生命充實了,他看到了自身可怕的真相,但他並不畏懼,他說:

“我們所尋求的只是真理,儘管它很邪惡。”

從此,尼采將叔本華當成自己的人生導師,叔本華為他的靈魂注入了能量,讓他投入研究。

他也發現:

天下沒有多少人在忙那些具有重要性和真正意義的事情,他們大多智識庸常。

他再次聽見了內心的呼喚:

寫作,必須寫作。

為了寫作,也為了自己,他大量閱讀,但對許多作家和哲學家,尼采都瞧不起,唯獨對叔本華,他青睞有加:

在所有哲學家中,叔本華是最真誠的。

1867年,尼采去服兵役,他立志要成為一名出色的砲兵,為國效力。

戰場上,尼采不帶十字架,而是帶著叔本華,在危機四伏的戰場上,別人祈禱上帝保佑,尼采卻低聲呼喚:

“叔本華保佑。”

叔本華就是他的上帝。

然而,他還來不及實現自己的理想,就因傷退休。

但沒事,因為叔本華,他覺得自己不是世界的異類,至少叔本華跟他一樣。

世界本身是黑暗的,但有些人如同一盞燈,試著照亮周圍。

{還2}05

尼采確實是個天才,他學業優秀,前途一片光明,還沒畢業,就有雜誌向尼採約稿,待遇豐厚。

可尼采不願意:

“我堅決不做一個愚蠢的政治家。”

不僅如此,還有大學向尼采發出邀請,聘請他當教授。

那一年,尼采不過二十四歲。

如此年輕的大學教授,簡直前途無量。

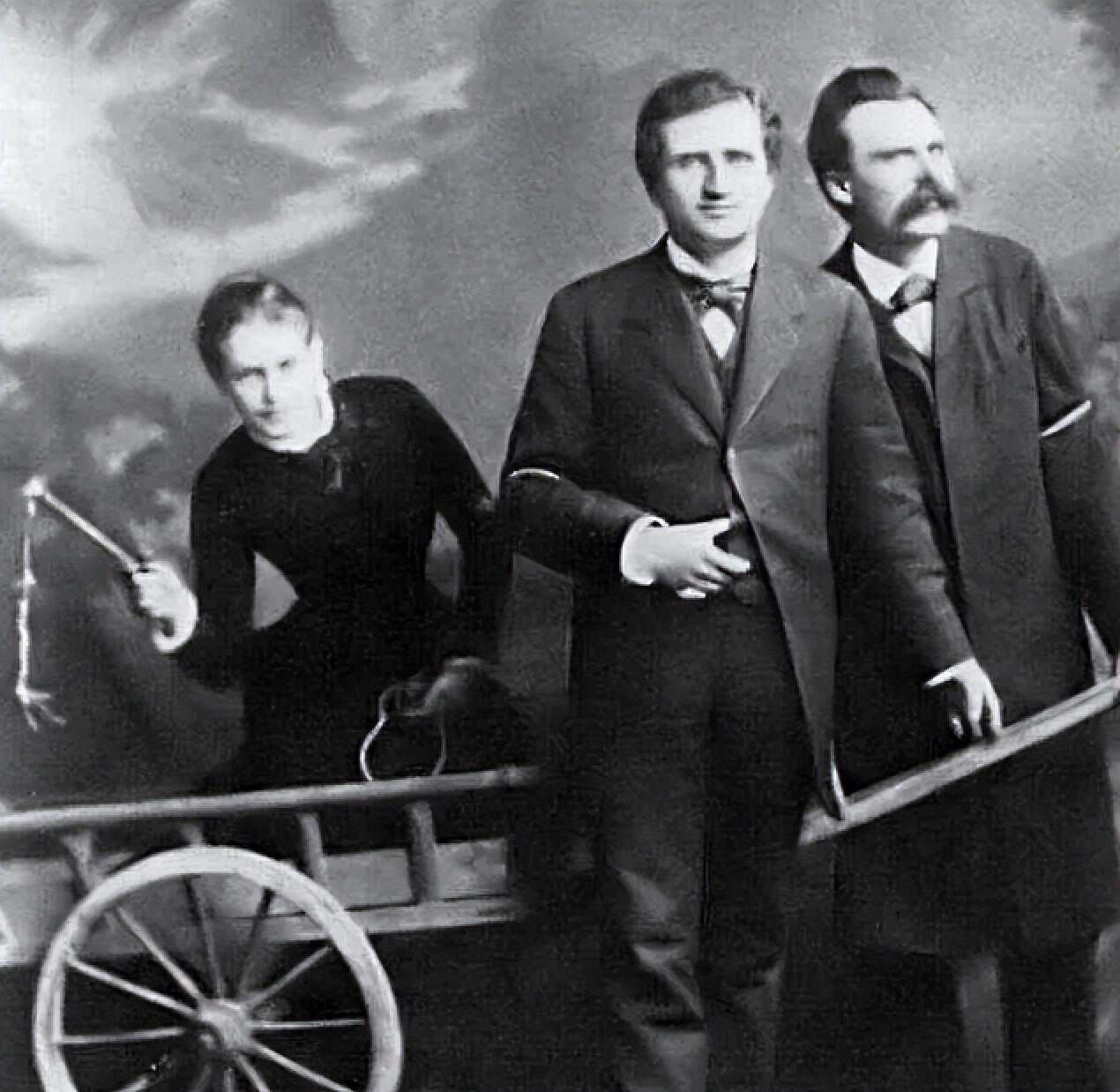

此時的尼采,將音樂家華格納當成自己的偶像,更讓他興奮的是,華格納就隱居在自己工作的地方。

如此一來,他就有機會和華格納進行親密的交往。

尼采當了教授,還如此年輕,很快就成了上流社會的座上賓,不斷有人向他發出邀請。

一開始,尼采享受這種生活。

但很快,他就對這種生活感到厭倦,連對自己教授的工作都感到厭倦了。

幸好,他還可以和華格納交往。

瓦格納是著名的音樂家,身後的追隨者眾多,但他和尼采一樣,都信奉叔本華。

這讓尼采和瓦格納緊緊地連結在一起。

然而,在人類的精神世界裡,尼采一直在開拓,他一直在尋求真理,他無法忍受停留在同一個地方。

瓦格納不能綁住他,叔本華也不能束縛他,他只能自己去找。

信仰一個現成的東西,只需要跟隨就好,但信仰真理,就需要不斷尋找。

尼采一直在尋找,他想要尋找到那種真正屬於自己的東西,想要尋找到生命的意義。

我們終其一生,也在尋找真正屬於自己的東西。

{還2}06

尼采是大學語言學教授,但他卻在語言學之外,開始研究哲學,研究科學。

但他沒有決定當哲學家。

他說:

「我和科學、藝術、哲學的距離越來越近,以至於我覺得自己創作出來的作品,是一個半人半馬的怪物。」

《悲劇的誕生》發表後,一片嘩然。

尼采被群起而攻之,哲學圈裡的人接受不了他,語言學圈裡的人,也接受不了他。

在語言學那些教授看來,你一個語言學教授,不去研究古典語言的華詞妙張,竟然去研究悲劇,批判偉大的柏拉圖。

簡直是吃裡扒外。

在哲學家看來,這啥玩意?你一個語言學家,竟然搞哲學,那不是不倫不類嗎?

所以,尼采裡外不是人,被徹底孤立了。

在學校裡,聽尼采的課的人越來越少。

他成了一個不合時宜的人,因為他做了一些不合時宜的事情。

他開始去審視偶像,甚至審視叔本華,他也從中看到了自己的方向。

然而,尼采如同逆流而行的小舟,步步都很艱難。

他和華格納越走越遠,和這個世界也越走越遠,他覺得,華格納沒有力量使周遭的人自由且偉大。

到了後來,尼采甚至覺得,華格納就是一個小人,如同一個戲子一樣在表演,因為他總是帶著一種趨炎附勢的氣氛,還有夾雜著濃濃的宗教色彩。

這讓尼采簡直受不了。

這個世界將他吐了出來,因為他太與眾不同了。

他說:

“我是精神的探險者,我在自己的思潮中漫遊,只要思想召喚我,我會隨時待命。”

他越來越像哲學家,隨時準備為真理獻身。

他張狂地宣稱:

“我是最後的人,因此我稱自己是最後的哲學家。”

他將自己投入繁忙的寫作裡,讓精神出去漫遊,一段時間後,尼采如同被掏空了一樣,他急切地需要休息。

但他總是無法理解,他徹底離開了華格納,在特立獨行的路上走得越來越遠。

特立獨行,比隨波逐流,更需要勇氣和力量。

{還2}07

決定當哲學家後,尼采的身體,總是出現問題。

1876年,他視力很差,在家修養,醫生告訴他,最好在光線昏暗的房間裡,什麼都不乾。

但不能用眼睛,可以用腦。

他到海邊度假,每天早上,他躺在海邊,朝霞升起,他感受到陽光的溫暖,周圍寂靜,一切多餘的聲音都消失了。

他有自己的生活原則:

對人保持中立,不涉政治,維持中產階級的經濟地位,不走顯貴者的生活道路,不同自己生活圈內的人結婚,排斥任何宗教信仰。

他自己寫作,自己思考。

《人性的,太人性的》出版之後,他將此書寄給華格納,希望自己的偶像能改變。

隨後,兩人徹底決裂。

這給尼采帶來沉重的打擊,他的身體垮了。

他的朋友們互相詢問:

“聽說尼采的病無法挽回了,這個消息是真的嗎?”

就連已經與尼采決裂的華格納,都感慨說:

“如果一個靈魂被如此的激情所折磨,那麼要求他合乎常情地進行思考,是不恰當的。”

就連尼采,也覺得自己無法康復,他對妹妹說出了自己的遺願:

「為我守靈的人只能是我的朋友,趕走那些泛泛之交和出於好奇的人,要不然,我無法保護自己。”

隨後,妹妹將他帶到一個人跡罕至的山谷修養生息。

那裡空氣清新,景色優美,草原的光線柔和宜人,星羅棋布的湖泊如同地上的星星。

他漸漸獲得了生機,獲得了活力。

朋友陪他散步,為他朗讀,而尼采逐漸恢復生機後,就開始沉思,去挖掘自己精神的寶庫。

他經過熱那亞,被當地的美景吸引,就開始在那裡思考人生。

晚上為了保護眼睛,他熄滅燈火,伸展四肢躺著,鄰居覺得,這個德國教授真窮,連蠟燭都買不起,還有人大發愛心,主動給尼采送來蠟燭。

每天早上,他一躍而起,穿上衣服,往口袋塞上一捆筆記,一本書,帶上一些吃的,然後就去到海邊,找一塊大石頭,像大蜥蜴一樣躺下曬太陽。

眼前除了大海和純淨的天空,一無所有。

他會待到傍晚,然後帶著自己的思考回家。

一個人思考越多,越有做自己的力量。

{還2}08

日復一日,尼采喜歡這樣的時光,他的思考也越來越深入,他將自己的思考寫出來,就是作品《朝霞》。

由《朝霞》開始,尼采看到了更多,他看到了永恆輪迴:

「變化的世界和存在的世界最終的和睦狀態,就是讓萬物陷入永不停息的輪迴,這就是沉思所能達到的最高峰。」

想到這裡,尼采情不自禁地哭了,散步時走著走著,突然就淚流滿面。

他覺得自己找到了某種本質,他為自己的思想感到驕傲。

終於,他找到查拉圖斯特拉了。

他找到了精神的三種變形:

第一種,精神在重負之下變成駱駝。

精神聽命行事,它總是說,我應該,他忽視了自己的自由意志,被外物驅使奴役。

精神聽命於他的主人,放在生活中,他的主人就是傳統的觀念,世俗的束縛,是愚蠢無知。

第二種,精神由駱駝變成獅子。

此時的精神,開始反抗,他開始表達自己,他會對外在說“我要”,他想要掙脫束縛,跟隨自由意志。

這是精神的覺醒,走到這裡,一個人方有了精神。

第三種,精神由獅子變成孩子。

此時的精神,沒有束縛,他就是自己的自由,所以他說「我是」。

尼采繼續思考,在信仰失落他時代,他高呼,「上帝死了」。

這項宣言,讓無數人覺得,尼采瘋了。

他怎麼敢這麼說話。

上帝啊。

一句話,尼采將自己推到風浪上,人們覺得他瘋了,他也確實離瘋了不遠了。

一個跟這個世界格格不入,又不懂得虛與委蛇的人,總是這個世界的局外人。

{還2}09

人生真孤獨。

放眼身邊,朋友背叛了他,他和這個世界格格不入。

他覺得孤獨。

可妹妹告訴他:

“你的孤獨是事實,但難道你的孤獨不是自找的嗎?”

妹妹也建議尼采,去某個大學求職吧,有了頭銜和學生,人們就會承認你,作品才會有讀者。

這一次,尼采沒有拒絕,他給大學校長寫了信,但校長回信說,沒有哪個學校會允許自己的教師隊伍裡出現一個無神論者。

他勸告尼采,毫不留情地責備他。

尼采說:

受人誤解,是我的必修課程。

我走的路是我自己的。

他渴望被理解,可外在投來的,總是誤解,他嘔心瀝血創作,可是他的作品,無人問津。

但他依舊要說,他說:

“一個人必須要有將真理說出來的勇氣。”

他甚至找不到願意出版的出版商,人家冰冷地說,讀者不會喜歡這樣的東西。

語言輕蔑,毫無理解。

尼采自費出版,打算印40本,本來他想送給朋友,但只送去了6本。

朋友都在哪裡呀?

都已經離他而去。

精神折磨著他,身體也折磨著他,他外出修養,輾轉於各國的城鎮之間,只想給多病的身體尋找一片適合的水土。

有兩年時間,他就這樣四處輾轉。

有時候,朋友去看他,他指著天空,憂鬱地說:

“當我累積我的思想時,我的頭頂必須有藍天。”

然後,他把朋友帶到懸崖邊的空地上,對朋友說:

“我最愛躺在這裡,醞釀我最好的想法。”

他一直在找,只為找到最好的思想,他否定自己的時代,詆毀現代人,他在善惡的彼岸,企圖做一個超人。

然而,這片土地,終究是俗人的世界。

{還2}10

很長一段時間,尼采帶著嘲諷活著:

“我懷著一種嘲諷的態度,活在這些愚笨的人中間。”

他也悲哀地想,人們無法對自己負責,因為不知道哪一天就會失去理智。

他越來越痛苦。

但尼采並沒有絕望,他不想成為一個悲觀的人,他覺得那是懦弱者的選擇,他每天散步,尋找詞語的節奏,經常通宵工作。

在他寫完自己的自傳《瞧,這個人》之後沒多久,

尼采走在街上,看見一匹瘦弱的馬,被主人無情的虐待,孤獨又悲傷的尼采,上前抱著這匹馬,嚎啕大哭。

他大概在這被虐待的馬身上,看到了自己的悲劇。

尼采瘋了。

從此,尼采變得很快樂,他如同一個孩子一樣,當他丟掉了他的思想,丟掉了他的精神,他獲得了快樂。

此後10年,他就這樣瘋狂地活著。

他的理智完全喪失了,但他卻活得純真。

上帝看見他活得太痛苦,於是拿走了尼采的痛苦。

尼采有句話說:

「生命就其一般方面而言,不是空乏和貧窮,而是豐饒、富饒,甚至是一種荒唐的奢侈。」

尼采一輩子,都在尋求積極的人生,他想要活好這一生。

他努力尋找超人,最後放眼一看,看到的都是孤獨。

有句話說:

「更高級的哲人獨處著,不是因為他喜歡孤獨,而是因為他找不到自己的同類。」

大概也是因為其獨處,所以才沒有沾染太多世俗的氣息,才能更清楚地看見某些常人看不見的真相。

站得高,會很冷。

但最起碼,放晴的時候可以看得遠。