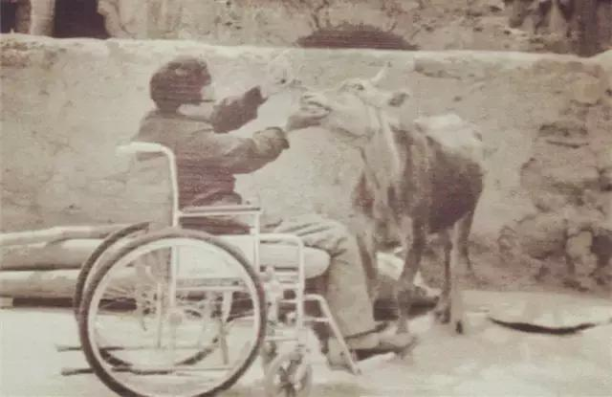

1980年秋天,史鐵生由腎臟病轉為“腎衰”,他問醫生:敝人刑期尚餘幾何?

注意,他說的不是還有幾年可活,而是刑期尚餘幾何,他把活著看成是在世間受苦刑。

其實對他來說,身體癱瘓,還落了個腎衰,在疾病和殘疾的折磨下,活著真的就是受罪。

醫生回答他:“閣下爭取再活十年。”

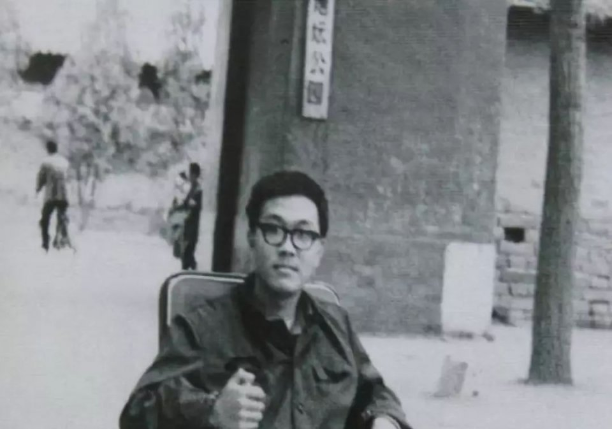

接下來的十年內,史鐵生全職寫作,作品一篇又一篇地發表,1985年,《命若琴弦》發表,史鐵生在裡面說:

「人的生命如琴弦,只有拉緊了才能彈好,彈好了就夠了。」

確實,史鐵生一直在彈,邊彈邊唱,命運是苦難的,可是他彈唱出來的歌,積極樂觀。活了十年,又活十年,這位強者總是不屈服於命運。

{還2}01

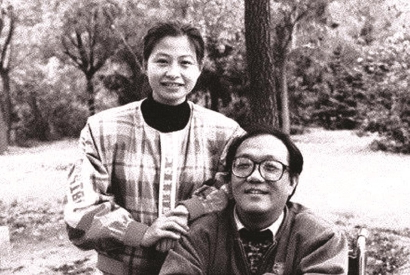

1990年12月,史鐵生給《上海文學》的編輯姚育明寫了一封信,隨信寄到的,還有一篇散文。

姚育明讀完文章,直接跪了,寫得太好了,他激動得直接衝到副主編週介人的辦公室說:史鐵生來稿了!寫得實在太好了!

週介人看後,又跪了,他說:發!馬上發!明年第一期。

1991年的第一期稿子,本來已經安排了,可是最後被這篇文章取代了。

史鐵生寫的是一篇散文,可週介人對姚育明說:這期的小說分量都不夠,缺少重點稿,你去給史鐵生說一聲,這篇稿作為小說發吧,它內涵很豐富,結構不單一,跟小說一樣的。

根據週介人的說法,小說的地位比散文還要高,按小說發並不虧待史鐵生,可是史鐵生堅決地說:就是散文,不能作為小說發;如果《上海文學》有難處,不發也行。

但上海文學怎麼捨得不發這麼好的文章,最後打了一個擦邊球,發了這篇文章,就是《我與地壇》。

《我與地壇》發表後,廣大讀者一讀,又跪了,愛得不行,很多讀者來信說文章深深打動了他們的靈魂,而一些受病痛折磨和煩惱困惑的人也得到心靈的慰藉,原本絕望的人看見了希望,原本消極的人學會了積極。

有讀者直接說:1991年整個中國文壇沒有文章,只有《我與地壇》立著。

著名作家韓少功讀了,也說:我以為1991年的小說即使只有他一篇《我與地壇》,也完全可以說是豐年。

《我與地壇》影響之大,文章之美,內涵之豐富,思考之深入,尤其可見一斑。

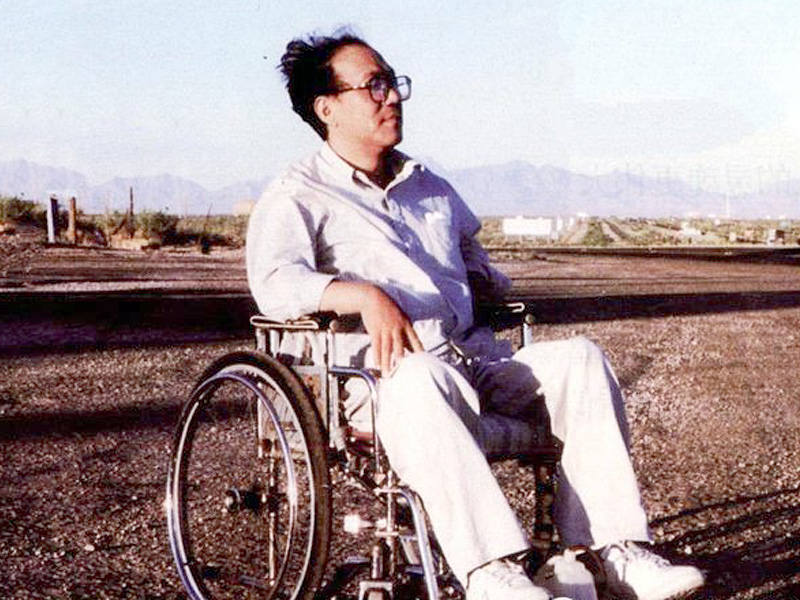

之後,史鐵生的生命之歌,也一直在彈響,每一曲都震撼人心,鼓舞人心,長篇小說《務虛筆記》發表後,著名哲學家週國平讀了,說是當代中國最具有哲學性思考的小說,而且哲學思考之深入,對命運和信仰探索之深度,連週國平這位哲學家,也讚歎不已。

等到後來,史鐵生只能靠透析活著,每三天就要去透析一次,週國平甚至擔心史鐵生再也不能寫作了,可是等到《病隙碎筆》出版,週國平再讀,他以為裡面會有對命運的抱怨,會有嘆老天的不公,可是他發現,完全沒有,不只沒有,你讀了之後,發現史鐵生一直在思考,活得比正常的人還要樂觀積極。

週國平甚至說,史鐵生從來沒有屈服於命運,他把上帝當作對手,一直在猜測上帝的意圖,那意圖已經超越了史鐵生在《我與地壇》裡面說的:死是一件不必急於求成的事情,是必然會降臨的節日。

史鐵生所看見的東西,已經超越了苦難,超越了生與死,他努力“知命”,始終不認命,和上帝玩著猜謎語的遊戲。

{還2}02

人為什麼而活著,這是史鐵生一直在思考的一個哲學性的命題,雖然他說,人來到這個世界上,就不再是一個可以思考的問題。

確實,人為什麼會來到這個世界,這個問題沒啥意義,上帝想讓你來,然後你就來了,一點商量的餘地都沒有,等到什麼時候他想讓你離開這個世界,還是一點商量的餘地也沒有。

上帝就是這麼專制,可是在生死之間,人怎樣活著,又如何活著,確實我們不得不考慮的問題。

《命若琴弦》是史鐵生重要的一篇文章,他在裡面告訴我們,人活著,還真得有一個目標,哪怕是虛構的目標,也要有,有了這個目標,生命的琴弦才能拉緊,拉緊了才能彈好,彈好了也就夠了。

《命若琴弦》的故事很簡單,莽莽群山之間,走著一老一少兩個人,老的七十,小的十七,兩人無所謂從哪兒來,也無所謂到哪兒去,反正走到哪裡算哪。

他們各自帶著一把三弦琴,靠拉彈說書為生,老人是瞎子,靠手裡的一根木棍摸索著前進,少年也是瞎子,也靠手裡一根木棍摸索著前進,老瞎子走在前面,小瞎子跟在後面。

老瞎子問小瞎子,幹咱們這行,一輩子都在路上走,累不?

小瞎子不答話,他知道師父最討厭他說累。

老瞎子接著說,我師父才冤呢,就是你師爺,彈了一輩子,還沒彈夠一千根琴弦,他把一千根記成了八百。

為什麼要彈一千根琴弦呢?因為老瞎子的師父告訴他,彈夠了一千根琴弦,就能拿著藥方去抓藥,吃了藥眼睛就能好了,就能看見這個世界了,但不能瞎彈,非得好好彈,那樣彈斷的才行。

老瞎子一直相信師父說的,他一直在彈,現在他老了,一千根琴弦也快彈夠了。

他一直在期待著,當他彈夠了的那一天,他就看見這個世界,看見曾經只能在想像中「看到」的東西,為此,他盼了五十年,翻過了許多山,走了許多路,受了許多凍,也挨了許多苦。

他之前所做的一切,都在朝著這個目標前進。

人活著,總要有一個目標,不管這目標是什麼,有了這個目標,生命才能繼續存在,就像史鐵生說的:人啊,你的名字就做慾望。

這慾望不一定是發財,不一定是有權,也是生命之慾望,是活著之慾望,也是夢想之慾望。

這慾望在,生命之火就在燃燒。

{還2}03

這年夏天,老瞎子終於彈夠了一千根琴弦,他拿著這一千根斷弦去找藥方抓藥,那是他五十幾年的心血,是他的希望,是他的目標。

可是去了之後,老瞎子才知道,原來根本就沒有藥方,根本就沒有能夠治好瞎眼的神藥,那藥方本就是一張白紙,他找了許多誠實的人幫他看,都是白紙,白紙是怎麼也不會變出字來的。

那是師父騙他的。

希望破滅,老瞎子生命的琴弦鬆了,再也拉不緊了,再也彈不響了,他一天天快速衰老,

他已經七十歲了,再瘋又有什麼意思呢,吸引他活下去,彈下去,走下去的目標,一下子消失了,他一天天躺在床上,不彈也不唱,花光了身上所有的錢。直到他突然想到了他的徒弟小瞎子,他才十幾歲,還太年輕了。

他回到了小瞎子的身邊,告訴小瞎子,好好彈,一定要好好彈,彈夠了一千二百根,就可以拿到藥方了。老瞎子說自己記錯了,把一千二百根記成了一千根。

他知道這是假的,知道根本沒有這回事,可是他還是要給小瞎子一個目標。目標雖是虛設的,但沒有不行。沒有目標,琴弦怎麼拉緊,琴弦拉不緊,就彈不響。

他想,這孩子再怎麼彈吧,還能彈斷一千二百根?既然彈不夠一千二百根,那他就可以永遠扯緊琴弦,彈出歡暢的音樂,而不必去看那張空無一字的白紙。

這個目標我們可以說是人生的意義!

心理學家弗蘭克爾在「納粹集中營」中發現,在最殘酷的迫害下,隨時可能會失去生命的恐懼之中,集中營裡的那些人,能夠活下來的,不是身體最健康的,而是心裡一直有堅持的,他們相信更美好的日子還會到來。

這就是弗蘭克爾創造的意義療法,人只要找到了意義,就能夠忍受一切生活的苦難,只要這災難不是直接摧毀他的生命,他就能堅持下去。

電影《蕭申克的救贖》也說,希望是個好東西,而且可能是最好的東西。

史鐵生在《命若琴弦》裡也告訴我們,人的許多目標,也許最終被證明是虛幻的、是不存在的,但是在那之前,這些目標和意義,就是人活下去的信念。

{還2}04

人這一生,有長有短,有好有壞,但是只要還活著的人,要嘛就是不想死,要嘛就是不敢死,要嘛就是不能死。

總有那麼一些東西,讓我們活著,不管是為了他人還是為了自己,總之,我們還活著,那就說明在我們心裡,還有所堅持。

當然,沒有希望也不必去死,因為希望本無所謂有,也無所謂無,希望之為希望,只在於你向著他前進而已。

老瞎子守著一個虛設的目標:彈夠一千根琴弦,就能抓藥治好眼睛。最後發現,這目標不過是虛設的,可是那時候,他已經七十歲了,之前的幾十年,他彈琴有激情,說書有夢想,就是因為那個虛設的目標在那裡吸引著他,他要奔向那裡。

最後,他發現自己努力了幾十年的目標,原來是假的,但他還是給了小瞎子一個虛設的目標,甚至是一個不可能達到的目標,他知道,小瞎子還是會和他一樣,繼續朝著那個目標前進,一直走,一直彈,一直說,直到死,心中也是滿懷希望的。

老瞎子知道,人是不能失去希望的,生命是不能沒有目標的。史鐵生直接指明:目標即便是虛設的,也要有。

實際上,人生絕大多數目標,都是虛設的,但是在通往這個目標的過程中,人其實是充實的。

這就是說,有時候,希望能不能成為現實,其實無所謂,重要的是,人活著,必須得有希望,那怕這希望最終被證明,是一個騙局。

而希望之所以為希望,是因為它永遠在彼岸,不可能到達,一旦到達了,希望就成了現實,就不再是希望了,正如希望一旦破滅了,也不能成為希望了。

這就和史鐵生對信仰的論述一樣,信仰是人對彼岸的追求,但人只能無限靠近彼岸,而不能抵達彼岸,因為你一旦抵達了彼岸,此一個信仰便不再是信仰了。

{還2}05

人在這世間所追求的絕大多數東西,論到極致,都是虛幻,都是虛設。

你說你可以將錢存在自己的卡片上,可以在自己的名下買房,可是你以為這樣,它就真的屬於你的嗎?一旦出現變局,這些東西,可能就會失去意義,失去他原有的價值,金錢成了無用的數字,有了房屋,自己也無從享受。

你說你要實現人生的價值,可是那價值有什麼用呢?人死鳥朝天,萬事都成空,人生的價值和意義,和你也是一點關係都沒有。

著名作家托爾斯泰也說,生命是一場虛妄,死亡是唯一真相。

但托爾斯泰沒有去死,而是不斷去尋找活著的意義,那本身就是懷著希望的,就是懷著目標的,即便最後被證明,這一切都沒有意義。

對人來說,最終的目標有沒有意義其實並沒有太大的差別,因為到了最後,活人要死,而死人並不可能活過來享受他生前的一切。

當然,很多東西即便人死了也會留下,但那是別人看到的,死人是看不到他活著時留下了什麼的。

可如果所有目標都是虛設,那麼目標的意義又是什麼呢?答曰,目標的意義就在目標本身,在於人奔向目標的旅程。

在實現目標和夢想的過程中,你會發現,為夢想和希望奮鬥的人生,充滿熱情,生命飽滿有力,人生詩意盎然。

{還2}06

假如你心情不錯,我們不妨一起來思考一個問題,我們來到這個世間,怎樣才算過得有意義?

對於這個問題,你當然會想到無數種答案,有人功成名就,有人財富傍身,有人成為自己,有人奉獻他人,有人幸福美滿,有人悲苦連天,你在各種各樣的人生之中,或許會看到一種自認為有意義的活法,或許會覺得,這一切都毫無意義。

對於覺得有意義的做法,你可能會學著別人那樣去完成自己的人生,並且會認為,人生就應該是這個樣子。

我們做一個假設,假如你當初選擇創業,現在已經小有成就,成了別人眼中的“榜樣”,但你要相信,還有另外一個人對你所努力追求的這些東西毫不在意,他隻身入了山林,生活並不富裕,但每日悠閒自在。

現在,試想一下,你們的身分認同突然變換,你成了那個入山林的隱者,並且喜歡上了這份山中的淡然,而那個原本在山林裡的人,擁有了你原本的一切。

現在你絲毫不在乎他是不是有錢,他也不理解你所做的這一切,但你們就在各自的身份和地位之中滿足,並且都覺得自己的人生充實美好。

做完這一番轉換,你會發現,每個人都在完成他自己的人生,有些人可能閃閃發光,有些人可能默默無聞,但是那就是他們的人生,他們無可選擇的人生,只要他們自己喜歡,那種生活對他們來說,就充滿意義。

說悲觀點,上帝讓人們來到這個世界的時候,就已經寫好的劇本,人所做的一切,都是只是按照劇本來進行的。

劇本既然無從更改,人生如何就已是定局。

所以人生如果有意義,那就是去完成上帝交給我們的這個劇本,如果可能,我們或許還可以像敬業的演員那樣,去思考上帝這個優秀的作者,為何要如此創作劇本,其深層的含義究竟是什麼,為什麼史鐵生二十歲的時候突然癱瘓了,為什麼老瞎子生來就是瞎的,小瞎子三歲的時候就瞎了,為什麼我們活成了現在這樣。

史鐵生思考後得出的一個結論是,上帝將劇本給你,剩下的就看你如何演繹了,你怎麼演繹,他就怎麼看,上帝並沒有標準,他只是看著,唯一的要求就是,你要表演,不能暫停重來。

{還2}07

命如琴弦,拉緊了才能彈,彈好了就好。根本就不必在乎是否有很多人看,是否能獲得掌聲,因為“瞎子看不見人群,聾子聽不見掌聲”,那掌聲和人群,其實毫無意義。

當然,不繃緊也行,不繃緊就不彈,只是琴弦該壞的時候還是要壞,該丟的還是要丟。

當絕大多數時候,人生的琴弦,其實都是繃緊的。當我們思考的時候,我們的思緒就是那繃緊的弦,彈出的樂音,就是你思考的問題的答案;當我們在工作的時候,工作就是那繃緊的弦,彈出的樂音,就是養家糊口,就是家人臉上的笑容。

有些事情,做了就行了,結果怎樣,根本不重要,也沒有意義。

這一生,也沒有什麼意義,意義本身也沒啥作用,如果要有意義,我們活著,本身也是一種意義,如果要找找活著之外的意義,不妨去思考一下我們拿到的劇本,看看後面會寫著什麼內容,內容背後,隱含著上帝的什麼意圖。