92年前的今天,

屠呦呦在浙江寧波出生。

提起這位不平凡的女科學家,

很多人都會想到,

她拿下諾貝爾獎的高光片段,

以及那棵讓她聞名的救世神草——

青蒿。

屠呦呦對世界的影響有多大?

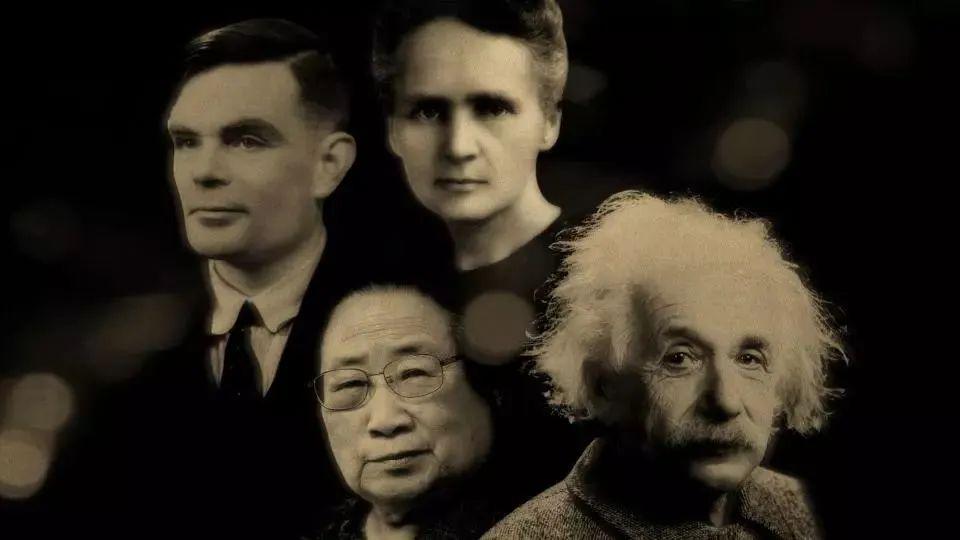

由BBC發起的

「20世紀最偉大人物」評選活動中,

屠呦呦與愛因斯坦、居禮夫人、圖靈一塊入圍,

成為亞洲唯一入選的科學家。

這是整個中國的驕傲,

也是屬於亞洲女性的無上榮光。

盛名之下無虛士。

如今的屠呦呦,

依然堅守科學研究第一線。

若非工作要求,

平常記者很難採訪到她。

有人曾向屠呦呦的同事打聽:

屠老師什麼嗜好?

得到的回答基本上都是:

她喜歡做實驗。

心中裝有遼闊山海的人,

無須藉由太多的外在表達自己,

一味藥,一劑方,

就是她給世界最好的答案。

一如學生王滿元的評價:

「屠老師是個特別執著,

特別堅定的人,做事心無旁騖。 」

心有定力之人,往往業有所成。

靜得下心,方能行穩

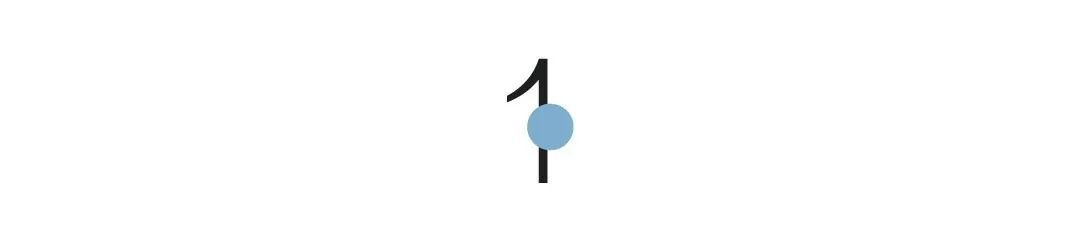

時間倒流回1955年,正在北大讀大四的屠呦呦,面臨人生的重大選擇-分科。

擺在她面前的有2個專業,一是藥物化學專業,二是生藥學專業。

選前者,畢業後可進入各大藥廠,工作有保障;

而選後者,畢業後需要“坐冷板凳”,進實驗室和各種藥材打交道。

兩者相較,顯然前者更能滿足大眾的就業需求,所以班上有40人,都讀了藥物化學。

但屠呦呦,卻堅定地選擇了生藥學專業。

為什麼呢?

這還要從9年前說起。

彼時的屠呦呦,還是無憂無慮的花季少女,不曾想,一場重病,給她的學業按下了暫停鍵。

16歲時,因感染肺結核,屠呦呦被迫休學,在家靜養。

在當時,得肺結核意味著死期將至。

幸而父親精通中醫,屠呦呦在2年時間內,得以痊癒。

自那時起,屠呦呦便立志學醫:

醫藥的作用很神奇,如果我學會了,不僅可以讓自己遠離病痛,還可以救治更多人,何樂而不為呢?

懷著這樣的心情,屠呦呦發奮學習,21歲考入北大,成為新中國的一代驕女。

畢業後,屠呦呦在中藥所待了14年,深入拜訪藥材公司,進行了成千上萬次實驗。

做學問的時光,總是漫長又枯燥。

洩氣之時,屠呦呦常想起哥哥寄文給自己的話:

呦妹,學問是學無止境的,所以當你局部成功的時候,千萬不要認為滿足;當你不幸失敗的時候,亦千萬不要因此灰心。

呦呦,學問絕不會使誠心求她的人失望。

年少的信念猶在耳畔迴響,屠呦呦想著,心裡又充滿了能量。

1969年,屠呦呦終於迎來了命運的轉折。

她接獲了國家研究瘧疾防治藥物的重任,並被任命為主題組組長。

中藥所所長姜廷良說,之所以把任務委以屠呦呦,在於她有紮實的中西醫知識,和被同事公認的科研能力水準。

前十幾年厚積的能力,終於等到了嶄露頭角的時刻。

屠呦呦曾說:

「不要去追馬,用追馬的時間去種草。」

人生之路上,很多人容易被冗餘的聲音幹擾,動搖原有的信念,模糊前進的方向。

殊不知,成功的機會,往往只青睞那些心性沉穩的人。

慢下來,打牢自身基礎;靜下心,走好腳下每一步。

做個堅定的長期主義者,你終將成就自己。

沉得住氣,方能成事

很長一段時間,瘧疾都被視為人類的頭號健康殺手。

這種進化了3000萬年的病毒,對只有600萬年歷史的人類來說,猶如洪水猛獸,輕易就能把身體防線擊潰。

自從接到國家任務後,屠呦呦翻閱大量醫書,四處走訪老中醫,連群眾來信,都要一封封仔細閱讀。

她收集了2000多個古方,最後把目標鎖定在200多種中草藥上。

剛開始,屠呦呦對動物療效高達80%的胡椒、明礬、辣椒,頗有興趣。

可是這3種藥物的臨床實驗,都宣告失敗。

屠呦呦又接連嘗試了其他藥物,結果不是對身體有害,就是治療效果不佳。

尋藥之路陷入僵局,屠呦呦只能帶著團隊,開始大海撈針式的探尋。

實驗的枯燥,還不是最磨人的,上百個日夜裡毫無進展的努力,才最令人絕望。

很多人的熱情,都被一點一點消耗殆盡,只有屠呦呦,依然每天早出晚歸,不願放棄。

試過190個藥品後,屠呦呦把目光放進了青蒿。

然而,這種如今被廣泛使用的藥物,最初的實驗效果並不理想。

青蒿對瘧原蟲的抑制率只有68%,而且藥效極不穩定,有次實驗,甚至跌到了12%。

究竟是哪裡出了問題?

屠呦呦翻遍了歷代書籍,終於在1971年下半年,找到了靈感。

東晉葛洪《肘後備急方》記載:

“青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之。”

這種絞汁服用的方法,和傳統中藥的煎熬萃取法截然不同。

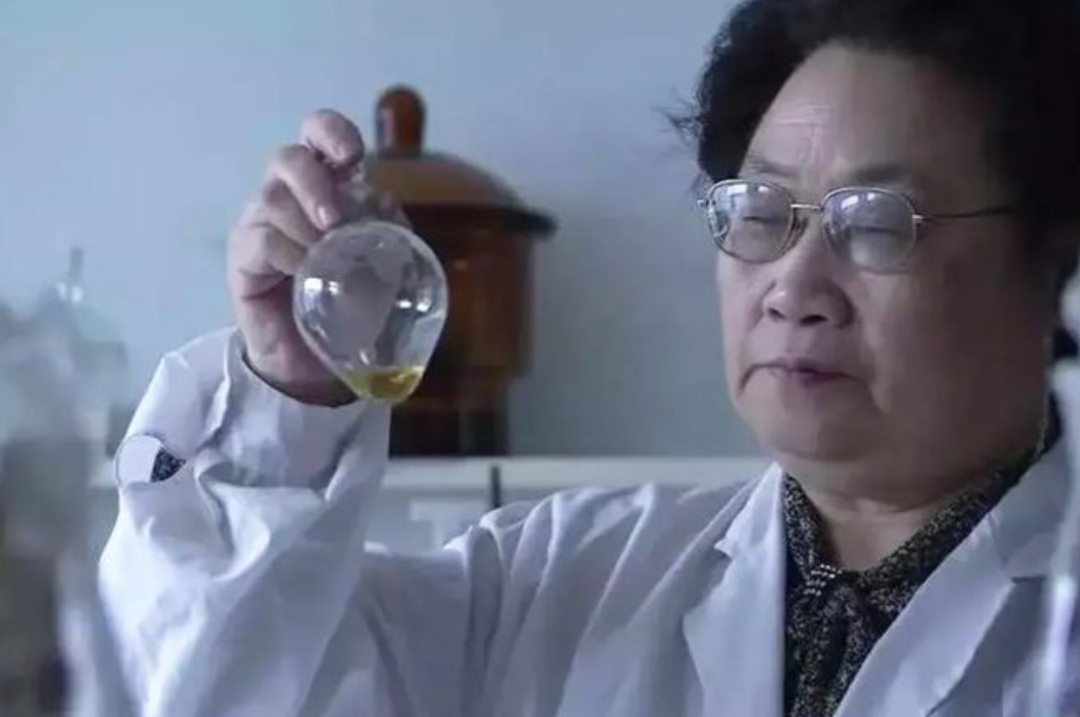

屠呦呦依照古方,用不同溶劑逐一實驗。

她還搬來7口大水缸到實驗室,專門浸泡青蒿。

由於許多溶劑都是揮發性氣體,屠呦呦每次回家,都帶著滿身酒精、乙醚味,甚至得了中毒性肝炎。

還好功夫不負有心人,當年10月,屠呦呦用乙醚成功制取青蒿萃取物,對瘧原蟲的抑制率達到了100%。

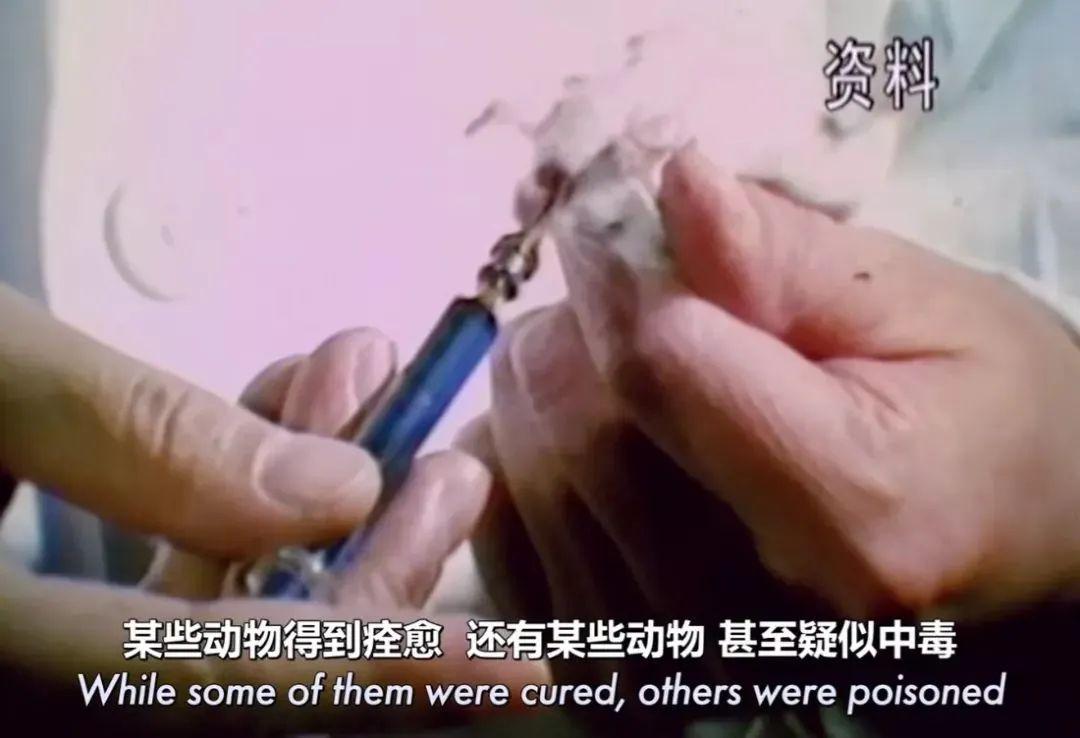

但大家還沒高興多久,就發現,注射了青蒿的白老鼠,有一部分中毒身亡了。

所有人的情緒驟降至冰點,誰也不敢打包票,青蒿作用在人身上,不會有毒副作用。

為了驗證藥物的安全性,1972年,屠呦呦以身試藥,經過重重篩檢,確保青蒿素不會對人體造成傷害。

可正式用於臨床時,青蒿素又出現了問題。

服藥的病人,病情並沒有得到控制,甚至毫無好轉跡象。

這是怎麼回事呢?

屠呦呦聞訊,火速調取樣品,發現是藥片崩解度偏差,導致患者服藥後無法正常吸收。

屠呦呦把藥片改成膠囊,治癒率終於恢復如初。

後來的故事,我們都知道了。

青蒿素全面推行後,全球1,060萬人的生命得以挽救,瘧疾的死亡率降低了50%。

青蒿素對人類的深遠影響,足以載入史冊。

BBC這樣評價屠呦呦:

如果要用拯救了多少人的生命,來衡量一個人的偉大程度,那麼毫無疑問,屠呦呦是人類歷史上最偉大的科學家之一,她研究的藥物,挽救了無數的生命。

呦呦鹿鳴,食野之蒿,我有嘉賓,德音孔昭。

提取青蒿素的過程,諸多波折,任何一個環節出現差錯,都將前功盡棄。

秉持著沉穩踏實的心態,屠呦呦在一次次從失敗中破局,從破局中昇華,最終取得驚世的成就。

一如《我們這十年》裡所說的:

“困難一定有的,但往往難的事,才值得去做。”

在困難中修行,或許對一般人來說很痛苦,但對於心性堅定的人來說,卻是歷練的機會。

在他們看來,每一次失敗,都是能夠累積自身閱歷;每一次碰壁,都能夠明晰努力的方向。

當你篤定如初,把所有艱險都踏平,路就能走到了。

守得本心,方能致遠

電視劇《功勳》裡,有這樣一個片段。

周迅飾演的屠呦呦,在漫天風雪裡,背著女兒回家。

彼時,女兒剛在校園打完一場架,屠呦呦問女兒,為什麼打架?

女兒回答,同學都說屠呦呦不是好媽媽,連女兒都不接送,她氣不過,就和同學打了一場。

屠呦呦沉默良久,低低地說:“媽媽也許,真的不是好媽媽。”

女兒聞言,著急得哭了起來:

「是!你就是!你要不是好媽媽,我和他們打架,就是我的錯了!」

屠呦呦不再說話,她努力回頭看女兒,但很快意識到,淚水已經溢滿了眼眶。

她又把頭別過去,繼續在冒著風雪,蹣跚前行。

一直以來,人們都把太多的光環,加諸在屠呦呦身上:

神醫,學術權威,諾獎得主…

往往忘了,盛名之下,屠呦呦也是一個普通人,一個母親。

為了把精力專注於科學研究專案上,她放棄的東西,太多,太多。

從接到發展抗瘧藥的任務起,屠呦呦就得把女兒,寄養在老家。

後來再見面,女兒躲在姥姥姥爺身後,都不願叫她一聲媽媽。

身為母親,屠呦呦當時的傷感,不言而喻。

但我們很少見到她抱怨。

在60多年的時間裡,屠呦呦專注於研究青蒿,把心酸都嚥進肚子裡。

她說:

「中國醫藥學是一個偉大的寶庫,青蒿素正是從這一寶庫中發掘出來的。

未來,我們要把青蒿素研發做透,把論文變成藥,讓藥治得了病,讓青蒿素更好地造福人類。 」

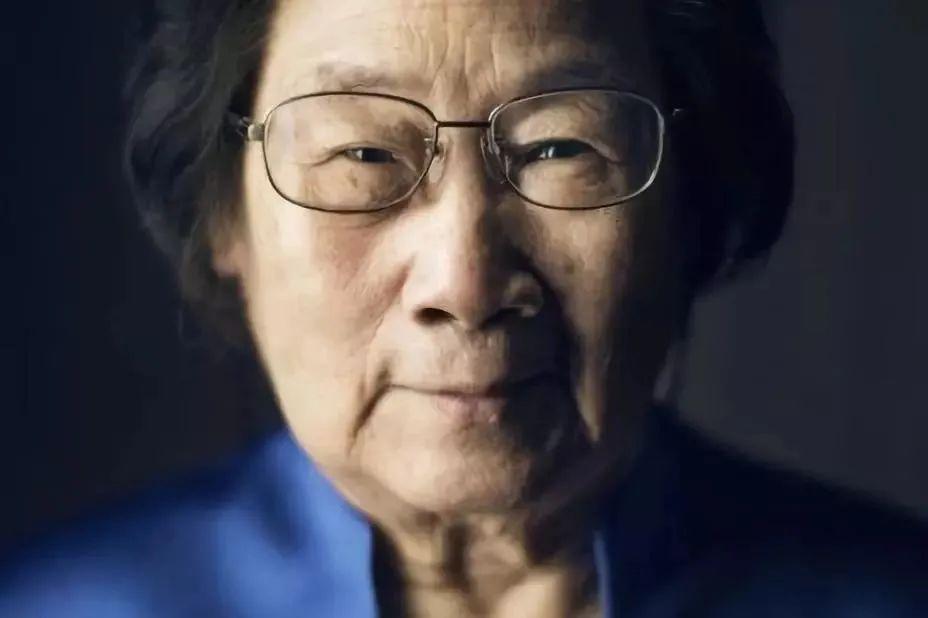

2015年,諾貝爾獎頒布,讓全國人都知道了屠呦呦的名字。

很多記者蜂擁而至,屠呦呦卻謝絕了外界採訪。

她說:

「得獎、出名都是過去的事,我們要好好『幹活』」。

彼時的屠呦呦,已經是上了80歲的老人,但她依然堅守著科研第一線。

2019年,她提出青蒿素對治療紅斑性狼瘡,有較好效果;

同年,她公佈了最新的科學研究成果──如何解決青蒿素抗藥性的問題;

後來,她帶領團隊,又花了3年時間,攻克了「瘧疾機理研究」等科學研究難題,將抗瘧藥物的價格,降低數倍。

2021年6月,世衛組織正式宣布,中國已經完全消滅了瘧疾。

“青蒿一握,以水二公升,浸漬千年,渡劫眾生。”

這一路走來,屠呦呦始終靜守本心。

她所追求的,是比生命更有意義的事情,因而鮮花迷不了她的眼,掌聲也亂不了她的性。

時光從她身上流過,這位芐芐老者還是最初的樣子,堅定,清醒,自持。

學問之路永無止境,好在,她一直在路上。

一直記得電視劇《功勳》裡,屠呦呦的中醫老師,讓他們抄寫的古詩:

古人醫在心,心正藥自真。

今人醫在手,手濫藥不神。

我願天地爐,多銜扁鵲身。

遍行君臣藥,先從凍餒。

自然六合內,少聞貧病人。

這首出自唐人蘇 Boo的古詩,一如屠呦呦本人的寫照。

擇業時,浮華不改其志;科研時,艱難不移其性;成名後,喧囂不易本心。

她把自己的心沉下來,用一生做好一件事,最後福澤蒼生,把自己活成了一束光。

歲月不會辜負一個人的努力,時代的堅守也不會隱入塵煙。

如今談起屠呦呦,我們想起的,不止是她學術上的輝煌成就,更有她品性深處的光芒,帶給人們的精神啟迪。

不浮躁,不貪慕,一生專註一件事。

這樣的人,時間回饋給他們的,也是豐盛的獎賞。

一如《閱微草堂筆記》中的一句話:

「心心一藝,其藝必工;心心在一職,其職必舉。」

點亮「在看」,願青蒿素的傳奇一直寫下去,也願屠呦呦的精神,生生不息。

作者 | 竹西,愛讀書,愛生活。

圖片 | 網路(如有侵權請聯絡刪除)