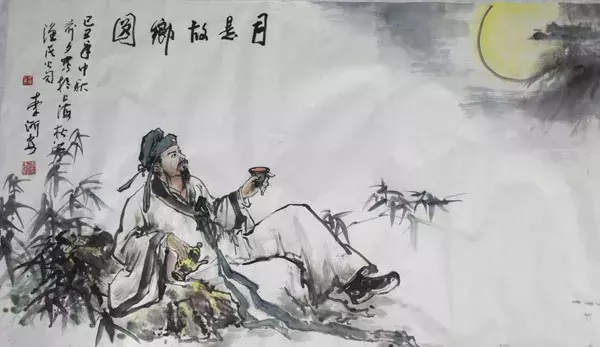

千古絕唱不須多-盛唐詩人王之澇

作者: 周永

1

唐朝,盛產詩的朝代!

這是一個牛人,猛人迭出的朝代,初唐四傑,飲中八仙,大小李杜,詩仙,詩佛,詩鬼…

隨便找幾句,都是耳熟能詳:“前不見古人,後不見來者”,“居高聲自遠”,“床前明月光”,“野火燒不盡,春風吹又生”,“國破家何在”,“一行白鷺上青天”,“一片冰心在玉壺”,“相見時難別亦難”,“二月春風似剪刀”…

這些牛人、猛人以及他們留下的詩文,如燦爛星辰,照亮了整個大唐天空,也照亮了整個中華民族詩歌的天空,光芒萬丈,熠熠生輝!

說到名勝古蹟,我們往往會想到一些名言佳句,說到黃鶴樓,我們往往會想到「昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓」;說起愛晚亭,腦海裡一定會蹦出「停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花」。而如果說到鸛雀樓,腦海中第一個會想到的詩句是什麼?

這個問題三歲的小孩都知道。

這就是流傳度最廣的,此句一出,他說第二的,恐怕一時還無人敢說第一。

不相信?

好,那就來看看!

欲窮千里目,更上一層樓!

吟出這千古絕句的,當然只能是──王之渙。

2

鸛雀樓,又稱鸛鵲樓,因時有鸛雀棲其上而得名,位於山西省永濟市蒲州古城西面的黃河東岸。建於北週 ,樓體壯觀,結構奇巧,風景如畫。諸多文人學雅士登樓賞景留下許多不朽詩篇,隨便列幾例:

唐代李益《同崔邠登鸛雀樓》:

鸛雀樓西百尺檣,汀洲雲樹共茫茫。

家簫鼓空流水,魏國山河半夕陽。

事去千禧年猶恨速,愁來一日即為長。

風煙並起思歸望,遠目非春亦自傷。

唐代暢當《登鸛雀樓》:

迥臨飛鳥上,高出世塵間。

天勢圍平野,河流入圍山。

唐代吳融《登鸛雀樓》:

鳥在林梢腳底看,夕陽無際戍煙殘。

凍開河水奔渾急,雪洗條山錯落寒。

始為一名拋故國,近因多難怕長安。

祖鞭掉折徒為爾,贏得雲溪負釣竿。

唐代耿湋《登鸛雀樓》:

久客心常醉,高樓日漸低。

黃河經海內,華岳鎮關西。

去遠千帆小,來遲獨鳥迷。

終年不得意,空覺負東溪。

在這些詩歌中,只有王之渙《登鸛雀樓》最富盛名,也是流傳最廣,而這些詩歌的寫作時間基本上都王之渙此詩之後。

此詩意境雄渾壯闊,氣勢昂揚。全詩四句二十個字,無一字生僻,無一句難懂,但展現出一幅一瀉千里、氣勢磅礴,氣勢連貫,厚重有力,虛實相生,意境雄渾。以神來之筆書寫大自然雄景奇姿,道出對生命的深刻理解和向上的正面情懷。 “千里”“一層”,都是虛數,是詩人想像中縱橫的空間。 「欲窮」「更上」字詞包含了希望、憧憬,與前兩句寫景承接自然、緊密,因而把詩篇推向更高的境界。 「欲窮千里目,更上一層樓」已不只是寫景了,而包含了無盡的哲理,也使得這首詩成為一首千古絕唱。

宋人沈括《夢溪筆談》曾有評價:河中府鸛雀樓兩層,前瞻中條,下瞰大河,唐人留詩者甚多,唯李益、王之澇、暢當三篇,能狀其景。

3

歷史學家通常以公元755年爆發的」安史之亂」作為分界線,把唐代社會歷史分為前後兩大時期。然而,唐詩史學者習慣上把唐詩的發展分為四個分期(初唐、盛唐、中唐、晚唐)。

688年,初唐四傑影響已經逐漸式微,有的已經英年早逝,倡導復古的陳子昂已接近而立,然尚未喊出“前不見古人後不見來者”。張九齡也僅只有10歲,」沈宋」正值壯年,正是盛名赫赫之際。

歷史的車輪,總是如水一般,滾滾東流,總會有耀眼的浪貨不斷湧起,撞擊奔騰。

這一年,王之渙──一位偉大的詩人誕生了。

王之渙在新舊《唐書》均無傳,《唐才子傳》所記也語焉不詳,說王之渙為薊門人。

唐人靳能所作《唐故文安郡文安縣太原王府君墓誌銘併序》記載,之渙“本家晉陽,宦徙綥郡”,則晉陽(今太原)為其原籍,做官時居綹州(今山西新綛縣)。

王之渙“慷慨有大略,倜儻有異才”,早年精於文章,並善於寫詩,多引為歌詞。他尤善五言詩,以描寫邊塞風光為勝,是浪漫主義詩人。靳能《王之渙墓誌銘》稱其詩”嘗或歌從軍,吟出塞,曒兮極關山明月之思,蕭兮得易水寒風之聲,傳乎樂章,佈在人口。”

他有兩個好兄弟。

一個叫王昌齡,對,沒錯,就是那個寫出「洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺」的;

還有一個兄弟叫高適,就是那個「莫愁天下無知己,天下誰人不識君」的作者。

這兩個兄弟,都是王之渙的迷弟,王昌齡比王之渙小10歲,高適在三兄弟中最小,比王之渙小14歲。

能和這兩人唱和吟詠的人,焉能一般?

話說開元年間,有一年冬,天寒,雪舞長空。這樣的日子對於詩人而言,適合做什麼?

當然是喝酒吟詩。

話說王昌齡、高適和王之渙三人當時正在長安。如此雪景,焉能不過過酒癮詩癮?

三人相約到旗亭飲酒。

當時酒樓裡有宴會,邀請的梨園班子在演唱,唱到高潮時,出來四個年輕漂亮的姑娘開始演唱當時著名詩人的詩歌。

高適發話:“我們三個也算有點名氣,平時從來沒有分出高低來。今天我們打個賭,看這四個姑娘唱誰的詩多,就算誰贏。”

就聽第一個姑娘出場唱道:

寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。

洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。

王昌齡面呈笑意,用手在牆上畫了一道:“呵呵,it is mine (是俺的)。”

接著第二個女孩唱到:

開篋淚沾臆,見君前日書。

夜台何寂寞,猶是子雲居。

高適興奮:「嘿嘿,這是我的」。也在牆上畫了一道。

第三個女孩跟著唱道:

奉帚平明金殿開,且將團扇共徘徊。

玉顏不及寒鴉色。猶帶昭陽日影來。

王昌齡按捺不住激動的神情:「又是我的」。再畫一道。

王之渙有些著急,指著「諸妓之中最佳者」說:「待此子所唱,如非我詩,吾即終身不敢與子爭衡矣。脫是吾詩,子等當須列拜床下,奉吾為師!

啥意思?

是王之渙指著四個姑娘中最漂亮的一個說:「這個最漂亮的姑娘,如果再不唱我的詩,我這一輩子就不再寫詩了,也不跟你倆比劃了!如果是我的詩,那你們就得拜我為師! ”

不一會兒,那個姑娘出場唱道:

黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。

羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關。

現場一片寂靜!斷然正是王之渙的七絕《涼州語》。

隨後,三人大笑。王之渙甚為得意。未知當時另外兩位牛人心裡狀態如何?我們也無法知道當時有沒有拜師。

四歌妓問明情況後競拜。

「俗眼不識神仙,乞降清重,俯就筵席!」

三子從之,飲醉竟日。這就是著名的「旗亭畫壁」的由來。

此事記載於唐代文人薛用弱的《集異記》中,未必實。但顯示王之澇這首《涼州語》在當時已成為廣為傳唱的名篇。此詩被稱為唐詩七絕壓卷之作。

《唐詩別裁》引王漁洋的話說:「必求壓卷,王維之《渭城》、李白之《白帝》、王昌齡之'奉帚平明'、王之澇之'黃河遠上'其庶幾乎!而終唐之世,絕句亦無出四章之右者矣。

後世,王之渙的一個忠實粉絲-國學大師章太炎,用了四個字來形容這首詩:絕句之最!

而關於此詩在大清天朝也有一則趣事:傳說有一次,乾隆皇帝和和紳,一起來到紀曉嵐的閱微堂,看到紀曉嵐正在練習書法。乾隆便順手把自己拿著的一把紙扇交給紀曉嵐,讓他在上面題上一首詩。紀曉嵐接過紙扇,只見上面有遠山,近城,楊柳春風.他略加思索,便寫下了王之澌的《涼州詞》:黃河遠上白雲一片孤城萬仞山羌笛何須怨楊柳春風不度玉門關。

乾隆接過紙扇,大加讚賞:“好!好!龍飛鳳舞,一氣呵成,好!” 乾隆看完,又遞到和紳手中說:“和愛卿,你評判一下。”

和紳接過紙扇,對紀曉嵐的書法也大加讚賞,但是仔細一看,中間缺少了一個「間」字。便說:“紀曉嵐,你知罪嗎?”

紀曉嵐笑了笑說:“何罪之有?”

和紳說:“你仔細看一看,給萬歲爺寫詩怎麼少了一個‘間’字?”

乾隆大怒:“你這是故意漏字,來欺騙朕,該當死罪!”

紀曉嵐拿起紙扇一看,果真漏下了一個「間」字,一時間冷汗直冒,但是,紀曉嵐就是紀曉嵐,絕不是白吃乾飯的主。他立即鎮定下來說:“萬歲,我寫得不是王之渙的《涼州詞》,而是根據他的詞,重新寫的一首詞。”

乾隆看了看紀曉嵐那鎮定的樣子說:“既然你寫的是另一首詞,那你就給朕讀一讀。”

就見紀曉嵐拿起紙扇朗誦起來:“黃河遠上,白雲一片,孤城萬仞山。羌笛何須怨,楊柳春風,不度玉門關。”

乾隆聽完,哈哈大笑。

也有傳說是慈禧的,真偽或許無從辨識,但由此可見,王之渙《涼州詞》的藝術魅力和受歡迎的程度。

4

比起動輒千首,百首的詩人,王之渙的詩留存到現在的,那是少的可憐又可憐。史傳王之渙流傳下來的詩歌,隻隻有六首。然而就這六首詩讓我們看見了神來之筆。無論是寫景還是狀物,聚會還是送別。

來看看他的送別詩。

愛情、相思、離別這些都是唐詩常見的主題。送別,或許是人生當中最常見的一個場景了,而送別詩也是最常見的一種表達情感的方式了。正因為越是常見,想要別出心裁,寫出新意,可以想像難度之高。

先看幾句 「海內存知己,天涯若比鄰」(王勃), 「送君還舊府,明月滿前川」(楊炯), 「朝聞遊子唱離歌,昨夜微霜初渡河。鴻雁不堪愁裡聽,雲山況是客中過」(李頎),「洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺」(王昌齡), 「莫愁前路無知己,天下誰人不識君」(高適)。 “孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流”,“桃花潭水深千尺,不及汪倫送我情”(李太白)。

還有誰能寫出新意嗎?

有,那就是本文的主角,王之渙。

玄宗開元十四年(726年),王之渙任冀州衡水主簿,做一個不入流的小官,一次送朋友,寫下了:

楊柳東風樹,青青夾禦河。

近來攀折苦,應為別離多。

寫別,不寫苦,以楊柳入題,寫楊柳的苦,為啥苦?因為離別的人太多,所以被攀爬的太多了,焉能不苦。楊柳都知道苦,更何況離別之人?

就王之渙的生平而言,說到這裡,我們不能不感謝一個人。

誰?靳能!

靳能又是何許人也?

就是為王之渙寫墓誌銘的人。當時他擔任河南府永寧縣尉,與王之渙堂弟王之鹹是僚屬關係,和王之澇屬同一級別。在墓誌銘中,他對王之渙的詩極力推崇,“歌從軍,吟出塞,皎兮極關山明月之思,蕭兮得易水寒風之聲”,他對王之渙的文采埋沒也十分惋惜,“至夫雅頌發揮之作,詩騷興喻之致,文在斯矣,代未知焉,惜乎!

也正是因為靳能,我們才能大概的獲知王之渙的生平和其人其事。墓誌銘說王之渙卒於天寶元年(742年)二月,享年55歲,推之可知生於武后垂拱四年(688年)。

玄宗開元十四年(726年),王之渙任冀州衡水主簿,賦《宴詞》、《送別》。

開元十年(722年),王之渙與勃海李氏結婚,李氏乃冀州衡山縣令李滌第三女。這裡多說兩句,兩人結婚時,王之渙是已婚並且有孩子之人,年已35歲,而李氏年方二九,比王小17歲正值妙齡。縣令千金,嫁給父親部屬、35歲又已婚的小縣尉,頗耐人尋味。這一定是為王之渙的才華所傾倒。

李氏嫁給王之渙後,兩人恩愛。王之渙在家賦閒15年,李氏安貧樂素,跟他過著清苦的生活。王之渙再入宦場,生活剛有了轉機,卻染病身亡,使李氏不到40歲而守寡。王之渙死後六年,李氏也因病而死。因王之渙有前妻,兩人竟不能合葬。不能不令人唏噓。

開元十四年(726年),王之渙由於遭人誣陷誹謗,一怒之下辭去官職。

開元十五年(727年)—開元二十九年(741),王之澇家居十五年。

開元二十年(732年),王之渙流寓薊門,30歲的高適聽說好朋友老大哥來了,興匆匆的來訪,結果沒有見到,十分鬱悶,賦詩留贈。詩文雲:適遠登薊丘,茲晨獨撓屑。賢交不可見,吾願終難說。迢遞千里遊,羈離十年別。才華仰清興,功業嗟芳節。曠蕩阻雲海,蕭條帶風雪。逢時事多謬,失路心彌折。行矣勿重陳,懷君但愁絕。

天寶元年(742年),在朋友和家人的安慰之下,王之渙補文安郡文安縣尉。同年二月二十四日遭疾終於官舍,享年五十五歲。

天寶二年(743年),王之渙葬於洛陽北原,永寧縣尉靳能撰墓誌銘。

關於王之渙墓誌銘,這裡再多說幾句。

洛陽城北邙山歷代墓葬眾多。 1930年代初,洛陽地區盜墓成風,許多墓誌被竊並被低價拋售。 1932年,國民黨元老、金石學家李根源在洛陽收購了93塊唐代墓誌,在這93塊唐代墓誌裡面,其中有一塊是《唐故文安郡文安縣尉王府君墓誌銘》,也就是王之渙墓誌銘!

王之渙墓誌的出土在當時引起了轟動。 1932年秋,李根源請國學大師章太炎題寫「曲石精廬藏九十三唐誌室」並將王之渙墓誌銘拓本呈給章太炎鑑別,章太炎看後驚喜萬分,認定為王之渙墓誌銘,並為墓誌題。其寫道:「印泉(李根源)在洛得唐人墓誌九十三石。此王之渙一石……即是盛唐詩人王之澇無疑……誦其詩而不悉人之行事,得此石乃具詳本末,真大快也…若王為文安縣尉,及其平生高節,非此石孰為傳之?以後又有岑仲勉《續貞石證史》、啟功《碑帖中的古代文學資料》、傅璇琮《唐代詩人叢考》中的《靳能所作所為王之渙墓誌銘跋》等文均可作為佐證。

1937年日軍攻佔蘇州,為了保護這些珍貴的墓誌,李根源連夜將這批墓誌運到了小王山,沉到山下關帝廟前的水池中。解放後,李根源將這批唐代墓誌全部捐獻給國家,其中大部分被南京博物院收藏,而異常珍貴的王之渙墓誌則運至北京,藏於中國歷史博物館。

說到這裡,再說一個人,那就是唐代大書法家,有著顛張醉素之稱的顛張──草書大家張旭。

《王之澗墓誌》雖未署書丹者姓名,但其書法風格與同時期出土嚴仁墓誌毫無二致。嚴仁墓誌為唐大書法家張旭書丹,有專家學者根據兩墓誌之間的字體比較,將兩件墓誌的影印件加以比對,一望之下,兩件墓誌書法的點劃提按以及全篇氣勢極為相似,完全是一人所寫。確認王之渙墓誌書丹者為張旭。

《王之澗墓誌》志石上原題“唐故文安郡文安縣尉太原王府君墓誌銘併序”,志石上有界格,局部有缺損,文字24行,滿行24字,存545字。再看《王之澗墓誌》上記載的“葬於洛陽北原”,時間為“天寶二年五月廿二日”,時間、地點這兩項也都與《嚴仁墓誌》的相近。

張旭曾經得到兩位盛唐詩人的贈詩,一位是李頎,還有一位是高適,他寫過一首《醉後贈張九旭》的詩,上文說過高適還寫過《薊門不遇王之渙郭密之因以詩留贈》,因詩證明,高適是分別與張旭、王之渙都有過交往的。王的墓誌由其堂弟王之鹹請人撰文、書丹,而撰文者靳能是王之鹹的好友,王之鹹曾任過長安尉,與張旭在長安時即已相識絕對是有可能的,他請張旭來為《王之渙墓誌》書丹,也在情理之中。

5

雖然王之渙僅僅之留下了六首詩,我們在感到可惜之餘也應該慶幸,假如如果沒有這六首詩,那麼大唐詩歌的天空乃至整個中華詩詞的天空,一定有一方是灰暗的。

我們無法想像,為什麼這麼牛的一個詩人,新舊唐書都難尋其踪,而也只留存了六首詩歌,只能留下一些猜測:

一、王之渙官做的太小,不足以引起編年史家的注意;

二、王之渙其人耿直,不畏權勢,得罪小人,觸發了當權者的不滿,官本位思想作祟,故意不收其介紹;

三、後人收集不力。

試想,以王之渙的才換,絕不可能僅僅只寫六首詩,因為一些不知道的原因而導致其他的詩散佚,這不能不說是一個絕大的損失。

而所有的猜測也僅僅只是猜測,具體什麼原因,或許已經不重要了,重要的是我們現在依然能夠看到“欲窮千里目,更上一層樓”,“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關」這樣的千古絕句,依然能夠在他的詩歌世界裡去感受到詩中所蘊含的雄渾悲壯,大氣磅礴,樸實的人生哲理和深刻的道理。

少,又何妨?

千古絕唱,一句足矣!