1991年的某一天,一位年過花甲的老人在女兒的陪伴下,來到香港某家電影院,觀看反映中國共產黨誕生的歷史主題影片《開天闢地》。

整部影片歷時三個多小時,老人家全程沒有說一句話,而且沒有靠椅背,完全沉醉在了影片的情節中。

電影結束後,老人家依然沉醉其中,半響兒都沒有離開的意思。直到戲院工作人員才催著離場,老者才回過神,隨後對女兒說了一句:

「孩子,這是我第一次在銀幕上看到關於你爺爺比較公正的形象。其他都還好,就是扮演你爺爺的演員有點不太像,要是在秀氣點就好了,你看我的臉是很像你爺爺的。

說話的這位老者不是別人,正是陳獨秀和第二任妻子高君曼所生的兒子陳鶴年。和同父異母的兩位哥哥不同的是,熟悉陳鶴年的人並不多,但其實他的一生也曾有過熱血沸騰的時候,他也曾為中國革命做出過貢獻,他的一生也寫滿了不容易。

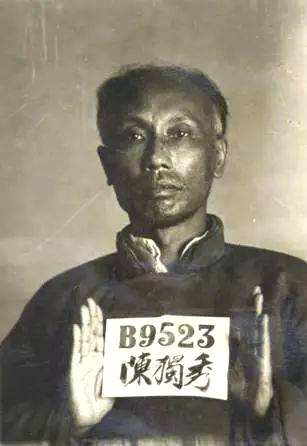

陳獨秀

陳鶴年出生於1913年,就在他呱呱落地不久,父親陳獨秀因為反袁「二次革命」失敗而成為通緝的對象。

為了避難,陳獨秀夫婦就帶著陳鶴年和女兒陳子美連夜乘船逃離安慶,自此後陳鶴年除了在1930年隨母親來安慶為姨媽高大眾奔喪外,再也沒有回過故土。

陳鶴年的童年幾乎沒有幾天安穩日子,當時父親陳獨秀為了革命四處奔走,他便跟隨父母先後到了上海、北京廣州等地。更不幸的是,在他十來歲的時候,父母感情破裂,他們姐弟二人就跟著母親來到南京生活。

在南京母子三人的日子並不好過,他們生活在一間破草房裡,靠微薄的收入過日子。童年的艱辛在陳鶴年幼的心靈裡留下了深深的烙印。

陳獨秀

因為生活貧苦, 到了讀書的年紀陳鶴年只能半工半讀。 1931年,對陳鶴年而言無疑是最痛苦的一年,相依為命的母親因病去世,只留下他和姐姐在人間。

不過,母親過世後陳鶴年和姊姊並沒有共同生活,而是選擇各走各的路,姊姊結婚嫁人,陳鶴年則繼續求學,他學完電訊後又考入了揚州高中。

就在揚州讀書期間,陳鶴年聽聞父親陳獨秀被關在南京監獄,儘管父子之間有些隔閡但他還是來到南京探望父親。

當時陳鶴年年輕氣盛,對父親說:「你這次是落入虎口了,我打算組織人來劫獄救你出去。」

陳獨秀一聽就嚴厲地批評說:「胡鬧,你一個小孩懂什麼,千萬別胡來。」

看著父親嚴肅的臉龐,陳鶴年覺得自己的好心被辜負了,氣得他轉身就走了,這也是他們父子此生最後一次見面。

高君曼

在揚州讀書期間,陳鶴年的日子並不好過,經濟上很貧困,但艱苦的生活環境並沒有讓陳鶴年喪失鬥志,相反他更加刻苦學習,成績一直名列前茅,深得老師的喜歡。

高三畢業時,陳鶴年考入了父親曾任教的北京大學,就讀政法系。因早年受父親的影響,再加上兩個哥哥先後犧牲對他觸動很大,所以在學校讀書期間,陳鶴年以一顆火熱的心繼承兩個哥哥的遺志。

因表現積極陳鶴年成功加入了中共地下共產黨,並成為預備黨員。那會的陳鶴年躊躇滿志,一心要投身革命,他也是當時北平的「三大學生領袖」之一。

1935年,日軍向我華北發動新的侵略,面對日本人的狼子野心,陳鶴年和萬千愛國青年一樣,對日軍的行為無比憤怒,並不顧個人安危積極參加了由中共組織的“一二九”救國運動。

走在人群裡的陳鶴年,揮舞著手中的旗幟,大聲地喊著口號,即使前方是危險他也沒有退縮,他就像兩個哥哥一樣,願意為革命而奔走呼嘯,也做好了犧牲的準備。

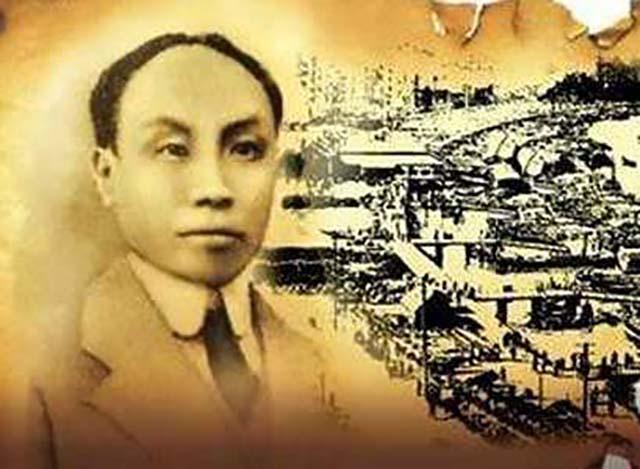

陳喬年

就在陳鶴年為革命奔波時,他還遇到了志同道合的伴侶許桂馨,沒多久他們就「閃婚」。 1937年,抗日戰爭全面爆發,同時陳鶴年的女兒也來到了人世。

女兒的降生為這對小夫妻帶來了很多歡樂,但也為他們從事抗日活動帶來許多不便。當時許多愛國青年都紛紛奔赴延安,但因為女兒的拖累陳鶴年夫婦卻只能留在北京。

後來,組織將陳鶴年夫婦分配到了北京山西抗日遊擊隊。在這裡,夫妻倆積極地投身到抗戰工作中,雖然他們沒有去前線作戰,但在大後方依然做了許多努力和貢獻。

學過電訊的陳鶴年,主要負責收發電報,同時培養收報人員。當時的電訊設備很差,但因陳鶴年技術嫻熟,他一次又一次地排除了敵人電波的干擾。

妻子許桂馨主要負責群眾工作,她到處宣傳抗日活動,並發動父母做軍鞋、軍用手套,以此來支援前線。

抗戰年代,生活條件非常差,不但沒有收入,更沒有固定的住所,夫妻倆常帶著年幼的孩子隨遊擊隊轉移,風餐露宿也是常有的事。

陳獨秀

但國破山河碎的年代,這些苦難都不算什麼,他們非但沒有被苦難打倒,反而在艱苦的環境中得到了鍛鍊和成長。

因表現出色,組織又派陳鶴年到廣西桂林地下黨創辦的報業去工作。當時辦報的條件可以說是危機四伏,前有國民黨破壞,後有日本人追殺。有一次,敵人包圍了報社地址,所有同志撤離時,陳鶴年依然堅持發送完了最後一個電報,才從地下室成功脫逃,如果那次落到敵人手中,後果可想而知。

為了更好地寫出抗日文章,地下黨安排陳鶴年一家來到香港。陳鶴年先後在《光明日報》、《立報》擔任編輯,並以「哲民」為名,發表了多篇抗日文章,其筆鋒犀利和父親陳獨秀有許多相似之處。

就在抗戰進入到最艱難的階段時,陳鶴年在香港再也待不住了,他又在組織的安排下回到了廣西桂林,繼續在地下黨創辦的報社從事編輯和收發電報的工作。陳鶴年工作起來非常賣力,而且他為人嚴謹,從未出過任何差錯,所寫文章對宣傳抗日起到了巨大的作用。

陳獨秀

八年抗戰,陳鶴年都是幕後工作者,默默地貢獻自己的力量。抗戰勝利後,陳鶴年對未來無限期待,但當時的他的生活並不如意,又因為發表了抨擊國民黨的文章而遭到通緝,於是他又帶著家人來到了香港,而這一走他再也沒有回過內地。

到香港後的陳鶴年,因為理想抱負並沒有實現,所以思想很消沉,只是正常在報社工作,很少社交,也沒有什麼朋友,彷彿自我封閉了一樣。

新中國成立後,陳鶴年那顆消沉的心突然又復活了,他深愛著自己的祖國。於是,在五十年代他和妻子商量後決定,由妻子帶著四個孩子回內地定居,他希望自己的子女在新中國接受教育,長大後可以成為棟樑之才,為祖國建設服務。

陳鶴年和女兒

只是陳鶴年和家人都沒有想到,這個決定竟然讓一家人在之後四十多年中都沒有見過面。後來內地發生了種種變動,尤其是那場大運動,陳家人因為歷史問題,也遭到了一些不公平的待遇。

在那樣的環境下,妻子許桂馨只能公開聲明和陳鶴年結束夫妻關係,但這也沒有讓他們的日子好過,好在縱然生活環境在艱苦,他們也沒有被打倒,最終挺過了那場浩劫,所以才有了後來的大團圓。

獨自留在香港的陳鶴年,再也不是那個意氣風發的青年了,他在香港《星島日報》一干就是幾十年,因為工作嚴謹,兢兢業業,還升為譯電室主任,包攬了一層樓的電訊工作。

當時身邊的同事並不知道,他就是新文化倡議者陳獨秀的幼子,只以為他是個普通的技術工作者。

陳獨秀

可以說陳鶴年的後半生,過得風平浪靜。退休後的他雖然拿著高薪但並沒有選擇安享晚年,而是創辦了少年出版,出版社的宗旨和對象定為面向青少年,先自辦、出版月刊《學生文叢》,後改為《青少年》,就像父親當年創辦《新青年》一樣。

其實,辦這樣的刊物無疑是賠錢的,女兒也曾勸他說:「爸,您年事已高,又明知這是賠錢的事,要不然就別辦了吧?」{/b }

陳鶴年則說:「孩子,當年你爺爺創辦《新青年》,提倡'科學和民主',如今國家要發展也需要這兩樣東西,就讓我為祖國出一點微薄之力。{/b }”

從某種意義上來講,陳鶴年是繼承了父親的遺志,繼續走父親曾經走過和未走過的路,這是一種精神的傳承。

2000年,陳鶴年在香港安靜地走完了自己的一生,終年87歲。

和哥哥的命運不同,他的一生似乎沒有那麼波瀾壯闊,更沒有那麼血雨腥風,但在抗戰歲月的日子裡,他依然貢獻了自己的力量,帶著哥哥們的遺願為國家而效力。

就算到了晚年,陳鶴年依然心繫祖國,不惜「賠錢」為青年人辦報,這種家國情懷是如此的崇高,他也替父親和哥哥們看到了盛世中華,可以告慰他們在天之靈了。

唯一的難過就是,從17歲開始,陳鶴年再也沒有回過安慶,猶如他父親陳獨秀一樣,帶著那些許遺憾和人間訣別了。

陳家歷史就是一部悲壯的歷史,他們為了革命的勝利付出太多的代價,包括生命,向陳家父子致敬! ! !

(本文原創首發,抄襲者必究!!!)