袁世凱(1859年9月16日-1916年6月6日),字慰廷,號容庵,又被稱為袁項城,是出身河南項城(今項城市)的清朝及中華民國政治人物。他曾任大清帝國內閣總理大臣、北洋新軍領導人、中華民國首任大總統等職。

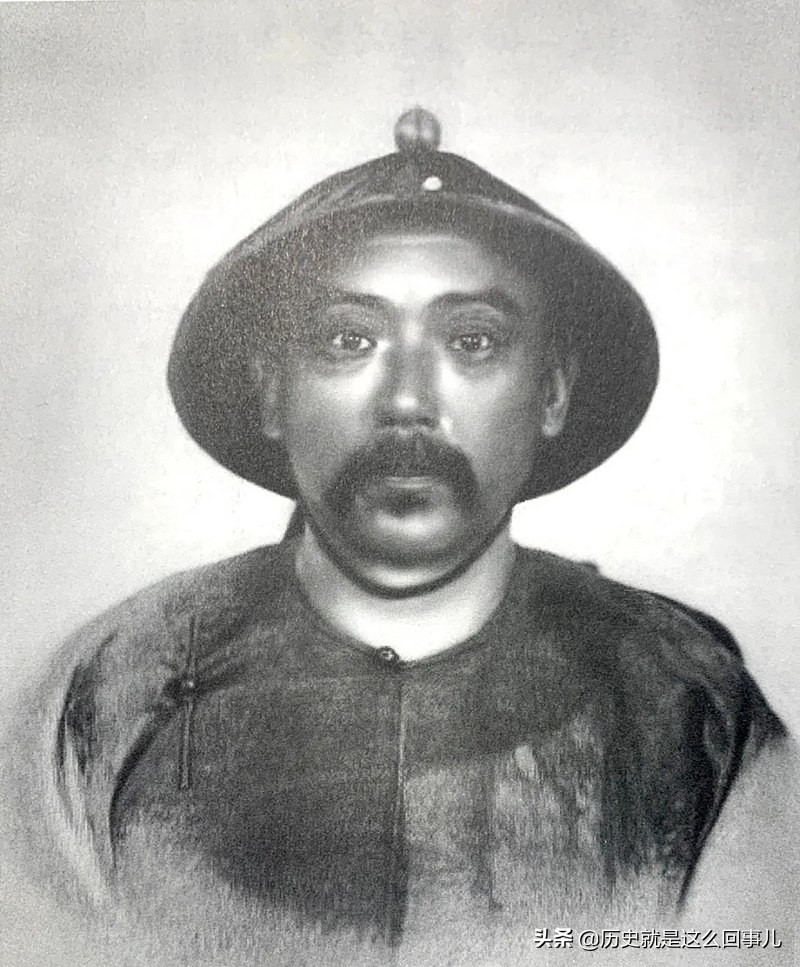

中華民國首任大總統袁世凱

1884年,他率領清朝軍隊平定甲申政變,因而開始受清朝中央政府重用並參與其中。 隨後,他被清朝中央政府授權從事新軍之建立事務,同時協助於洋務運動及清末新政等政策推行事務。在清朝中央政府中,他的權位最終晉升至總理大臣等職位,並對該政府有巨大的影響及控制能力。

在辛亥革命爆發並擴散至中國各地後,他起先被清朝中央政府再次重複使用以鎮壓革命勢力,後於與革命勢力的談判中取得承諾。 1912年,他迫使宣統皇帝遜位,隨後組成政府並被臨時參議院選為臨時大總統,成為當時掌握中國最高權力者。當時,他藉由自己先前培養的武裝勢力,以及清朝政府遺留下來的官僚系統,有效地以專製手段繼承清朝並獲得政權的合法性。他一度試圖將中國的國體改回世襲君主制,但遭到來自全國的強烈抵抗,被迫在短暫時間內結束該體制,並放棄其原先掌握的政治權力。不久,他過世並因而導致中國境內政治勢力開始陷入分裂。

早年生涯

1859年9月16日,袁出生於河南省陳州府項城縣袁張營一個官宦家族。父祖多為地方名流。袁家在清道光年間開始興盛,袁的叔祖父袁甲三曾署理漕運總督,並參與平定太平天國運動和捻軍,為淮軍重要將領。 1882年,袁23歲,藩屬國朝鮮發生壬午軍亂,朝鮮高宗李熙之父李昰應兵變奪權;親中的朝鮮事大黨請求清廷出兵平亂,袁乃跟隨吳長慶的部隊前往乃跟隨吳長慶的部隊前往協助,吳長慶的幕僚馬建忠設謀,要袁將李昰應拘捕,李昰應被擄後,袁世凱以「通商大臣」身份駐朝鮮,協助朝鮮訓練新建親軍與鎮撫軍,並控制稅務。

袁駐朝時期標準照

中日甲午戰爭以清軍海陸皆敗收場,袁奉命隨軍撤回天津,1895年11月19日,袁奉旨督練新建陸軍,袁在小站練兵以德軍為藍本,制訂一整套近代旨督練新建陸軍,袁在小站練兵以德軍為藍本,制訂一整套近代旨陸軍的招募制度、組織編制制度、軍官任命和培養制度、訓練和教育制度,以及糧餉制度等內容的建軍方案,基本上摒棄了八旗、綠營和湘軍、淮軍的舊制。在軍事裝備上,袁注重武器裝備的現代化和標準化,採用西方的先進技術,強調實施新法訓練的嚴格性。小站練兵培養了一大批近代新軍事人才,加快了舊軍隊的淘汰,促進了清軍的近代化。

慈禧太后

戊戌變法期間,光緒帝近臣康有為與慈禧太后發生激烈爭鬥。手握重兵的袁成為雙方爭奪的對象。 1898年9月16日,光緒帝聽從康有為建議,召見袁,賞候補侍郎,責成專講練兵事務,並隨時具奏應辦事宜。 17日,康有為接獲光緒帝密詔,密詔中光緒帝認為自己皇位不保。於是康有為派譚嗣同遊說袁世凱,要他舉兵勤王。當晚,譚嗣同與袁秘密在京郊法華寺見面,譚嗣同要求袁率領敢死將士數百,擁光緒帝登上午門,殺榮祿,除舊黨。袁表示誓死效忠皇上,但表示立即舉兵勤王有困難欺騙譚嗣同轉而向榮祿告密,榮祿即日回京密奏慈禧太后,慈禧於翌日宣布訓政,囚禁光緒帝。

李鴻章臨終前推薦袁繼任,1901年11月7日詔旨:「袁世凱署理直隸總督北洋大臣」。 1908年光緒帝、慈禧太后相繼去世,溥儀繼位,因溥儀年幼而由隆裕太后垂簾聽政,醇親王載灃任攝政王。 3月9日,康有為致書梁啟超,力主聯絡肅親王善耆以打擊袁。

1909年1月2日,明降上諭:「袁世凱著即開缺,回籍養姦。」袁稱疾返回河南,最初隱居於輝縣,後轉至彰德府洹上村(今河南省安陽市)。在此期間,袁韜光養晦,隱居時仍關心政事。

1911年10月10日新軍陸軍第八鎮兵變,引爆武昌起義,並成立以黎元洪為都督的中華民國軍政府鄂軍都督府;後來相繼有多個省宣布獨立,支持反清;為取得交戰的合法地位,各方反清勢力均主張組成中央臨時政府。清政府內部清楚知道中國國內,僅有北洋軍可以抵抗叛軍,於是命陸軍大臣蔭昌率軍南下鎮壓起義,但蔭昌無力駕馭北洋軍。奕劻及內閣協理大臣那桐、徐世昌等人深感局勢嚴重,一致主張起用袁世凱,英美等國公使也建議起用袁,載灃見內外一致認為“非袁世凱,英美等國公使也建議起用袁,載灃見內外一致認為“非袁不能收拾局面”,唯有於10月14日任袁為湖廣總督,派其南下鎮壓起義。

袁世凱軍裝照

隨著戰事延長,部分革命黨人、相繼獨立的各省、海外華僑希望袁贊助共和,他們中有的希望袁回旗北向對付清廷,有的發出推舉其擔任籌備中的中華民國首任大總統的邀請。

1912年1月11日,北洋軍全體將領通電清廷,稱軍情緊急,請求王公大臣捐獻私財,毀家紓難,共濟時艱。這其實是袁壓制清廷主戰派的手段。 1月12日,奕劻配合袁世凱在宮廷會議上提出皇帝退位和民國政府優待清室條件。 1月16日袁親自上奏隆裕太后,說自古無不亡之國,大清皇帝退位仍能維持尊號,享有歲月。當日上午退朝回家路上,袁遭到中國同盟會京津分會組織的炸彈暗殺,炸死袁侍衛隊長等十人,袁倖免於難。袁後來稱病休息,但繼續讓他的親信代他逼宮。

1月18日,孫中山以提出《五條要約》的方式向袁攤牌,企圖做實南京臨時政府。經過反覆修改又於1月22日以公諸報端的方式將幕後談判全部曝光,勢同最後通牒,這不僅令袁極其尷尬和不滿,也讓議和全權代表伍廷芳盡失顏面。袁以孫中山提出的條件與南北雙方協商的內容不一致為由拒絕接受,袁認為,如果清帝退位後各國不能及時承認中華民國,南京臨時政府又不能統一中國,中國便成無政府狀態,這樣就無法維持秩序,對付外人。如果孫中山一定堅持己見,他不得不作廢先前談妥之事。期間,革命黨孫中山黃興與陳其美等人同時向英日俄等外國勢力借款,以籌備與袁軍決戰,但未能如願。袁為少生枝節,屢屢向孫妥協,同意同盟會多人進入總長之列,同盟會最終如願以償。袁於是加快了逼宮的腳步。

1912年1月26日,在袁授意下,段祺瑞等北洋軍五十位將領發布了《北洋五十將乞共和電》,向隆裕太后逼宮,不久,段祺瑞又發表《乞共和第二電》,直接以武力恐嚇隆裕太后,隆裕於2月12日頒布懿旨,接受《優待清室條件》,幼帝溥儀退位,清帝國把政權交給袁世凱,讓他組織臨時共和政府,清朝統治宣告終止。她在《宣統帝退位詔書》中說:今全國人民心理,多傾向共和。南中各省,既倡導前;北方將領,亦主張於後。人心所向,天命可知。 ……是用外觀大勢,內審輿情,特率皇帝將統治權公諸全國,定為立憲共和國體……即由袁世凱以全權組織臨時共和政府,與民軍協商統一辦法。

1913年10月10日袁正式就任中華民國大總統之後,各國駐華使節覲見合影

南北議和後,1912年2月13日,袁通電“贊成共和”,孫中山嚮臨時參議院提出辭職咨文,2月14日南京臨時參議院批准。 2月15日,南京參議院正式選舉袁為中華民國臨時大總統。