張良在電影《哥倆好》(1962)中的影像

董存瑞是人民解放戰爭時期湧現出來的許許多多的人民英雄的一個,人們之所以對這位英雄的形象銘記不忘,在很大的程度上是因為張良在銀幕上為我們塑造了栩栩如生的董存瑞的藝術形象。

董存瑞的成功塑造,讓張良一躍成為深受我國廣大觀眾喜愛的電影演員。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

在1956年底《北京日報》舉辦「你最喜愛的五位電影演員」的群眾性評選時,選出了白楊(1920-1996)、張良、郭振清(1927-2005)、李景波(1913-1981 )、吳楚帆(1910-1993)五人,他名列第二,票數僅次於白楊。

瀋陽軍區政治部也授予他「一級先進文藝工作者」獎狀。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

接著,在中央文化部舉行1949—1955建國以來國產優秀影片評獎時,影片《董存瑞》(1955)獲獎,張良本人也獲得演員個人一等獎和一枚金質獎章。這時張良年僅24歲。

【15歲當兵,曾參與解放長春、瀋陽的戰役】

張良原名張慶鑄,於1933年8月生於遼寧省本溪縣下馬塘村,是個地道道的農村孩子。

日本投降後的1946年,張良的家鄉來了八路軍,不久又來了一支八路軍的宣傳隊,築了土台子演了兩天大戲。

八路軍同時為農民帶來了新的經濟生活和文化生活,使孩子們最早受到革命文藝的啟蒙教育。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

當宣傳隊演出《血淚仇》、《牛永貴負傷》等劇時,鄉親們看了沒有不落淚的:因為這些戲啟發農民們認識自己的命運並起來抗爭,孩子們完全被宣傳隊的活動迷住了,整天圍著宣傳隊轉,看他們如何化裝、排戲,了解到演出是怎麼一回事。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

13歲的張良不但愛看戲,還常模仿戲中的表演。後來村裡的小學成立了文工團,他便當了兒童團團長。

一次,兒童團演出小歌劇《兄妹開荒》,他在劇中飾演哥哥。鄉親們看了都誇他演得好。

鄉親的鼓勵成了他日後從事文藝工作的原動力。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

部隊轉移時,宣傳隊的同誌曾動員張良跟他們走,他的心也活了。

但是媽媽覺得他年紀太小,罵他「野心」太大,並且把他關在屋裡不讓出門了。

1947年,東北燃起戰火,張良的家鄉剎時間又冷清起來。但不久八路軍又回來了,全村又充滿歌聲,另一支宣傳隊來到了。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

這時,張良的母親已經過世,由於他參軍的願望強烈,決心瞞著姊姊去參軍。為了改名,他去找老師。

老師拿起一本辭典,要他閉起眼睛隨便翻出一個名字。他順手翻到「張良」的二頁,便取名張良了。

他填了入伍通知書,鄉親都知道他參軍了,姊姊哭著來找他。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

但是一見面,見他穿了軍裝,又破涕為笑了。大概是姊姊覺得他已經是個大人了,其實當時他還不到15歲。

姊姊不但沒有斥責他,還鼓勵他不要想家,說參軍是為人民謀解放,不必偷偷摸摸的。

從此,張良作為人民解放軍的戰士,參與了解放長春、瀋陽的戰役,經歷了戰爭的鍛鍊。

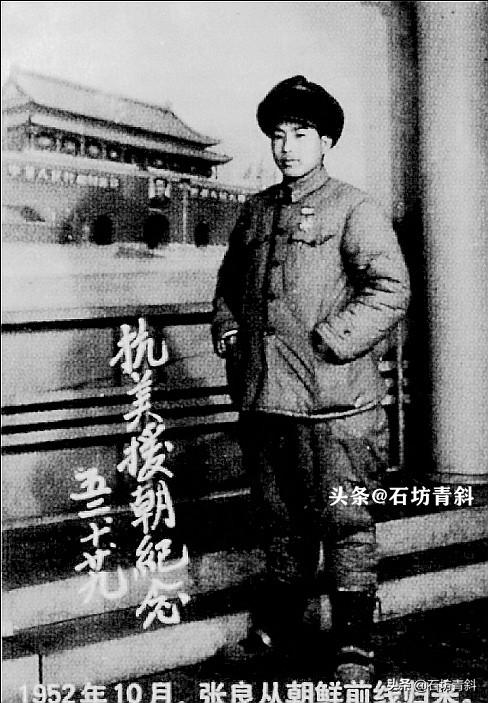

1952年10月,張良從北韓前線回來

【18歲入黨,赴朝作戰並榮立兩次戰功】

戰鬥中,部隊繳獲了一些國民黨軍隊的銅管樂器,成立了軍樂隊,張良當了小鼓手。但張良更愛演戲。

起初,張良在東北獨立三師宣傳隊擔任宣傳隊員。兩年後,調到六十六軍文工團。

當部隊宣傳隊演出《白毛女》時,領導讓他管道具;演出《血淚仇》時,缺少一件道具——泥塑的佛像,他便主動穿了一身戲袍,坐在佛龕上,當了活道具。

張良與楊啟天在電影《董存瑞》(1955)中的影像

這是一場毫無表演的表演,也是張良正式演的第一個角色。

演出結束後,同行們都稱讚他頭腦機靈、有創意。張良也很自豪,覺得自己總算是上台演戲了。

1949年,部隊進關,張良又參加了解放華北的戰役。 10月,他又以鼓手的身份參加了開國大典。他以親身的戰鬥,又以勝利的鼓聲,迎來了新中國的誕生。

張良與楊啟天在電影《董存瑞》(1955)中的影像

從1949年10月到1950年6月,張良參與過幾場大戲,如《氣壯山河》、《鋼鐵戰士》和《戰鬥裡成長》,曾在後兩齣戲中分別飾演戰士小劉和趙石頭等重要角色。

1950年10月,韓戰爆發,張良隨志願軍首批赴朝作戰,當過戰地醫院的護理員,戰地的宣傳員,也參加過追擊敵人的戰鬥,併兩次榮立戰功。

張良與楊啟天在電影《董存瑞》(1955)中的影像

1951年夏季他入了黨並回國。 1952年調到華北軍區文工團的話劇團,開始從事專業話劇活動,以後又調到瀋陽軍區抗敵劇團,。

他參加演出過大型話劇《戰線南移》、《英雄陣地》、《戰鬥裡成長)等,受到了實際鍛煉,為他後來成功地塑造戰士形象創造了有利的條件。

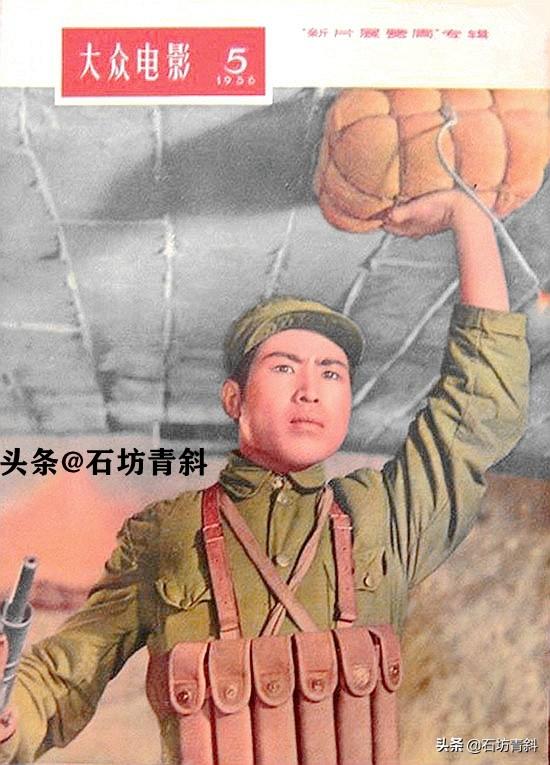

《大眾電影》1956年第5期封面,電影《董存瑞》(1955)劇照,張良

【22歲演董存瑞,曾建議導演另選他人】

1955年,長春電影製片廠拍攝影片《董存瑞》。導演郭維(1922- 2014)請張良飾董存瑞一角。

他心情無比激動,反覆研讀了文學劇本,深為董存瑞的英雄形象所感動。他很興奮,但又很膽怯。

張良與電影《董存瑞》(1955)導演郭維(右)合影

他想,董存瑞是個身材高大,威武雄壯的英雄,而自己身材不高,器宇平常,怎能飾演這樣一位偉大的英雄呢?

他向導演郭維建議另選他人,但導演郭維卻固執己見,堅持要他去試鏡頭。

試過了鏡頭,又試了幾段戲,他自己認為絕不能被選上,但卻想看看自己的銀幕形像到底是什麼樣子。

左起:張瑩、張輝、張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

但當他看到了自己在銀幕上的樣子,幾乎要哭出來了,覺得一點都不像英雄,只是個戴著瓜皮帽的農村孩子,決心不再演下去了。

說來奇怪,人們都認為演得好,他被批准演董存瑞了。

張良說:「因為《董存瑞》是當年的重點電影,所以最後誰演董存瑞,要電影局的領導審查後才能最後決定」。

張瑩和張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

後來導演郭維對他說:「英雄不是天生的,更不是超人,而是生活在千百萬人中間的平凡的人。他之所以偉大,不表現在外形上,而表現在思想行為上。 」

這些話對張良啟發很大,使他認識到董存瑞和所有英雄人物一樣,不是天神,不是偶像,而是有著自己的個性、自己的喜怒哀樂的普通人。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

演員再現英雄形象,要使他人化,使他成為一個看得見、摸得著的普通人。

這種認識為張良塑造董存瑞的英雄形象增強了信心。

張良努力回想自己當年心急火燎地要求參軍,以及參軍後在部隊裡鍛煉成長的經歷;細心琢磨董存瑞平凡樸實、剛強火暴的性格,深入體會這位普通戰士為了新中國的誕生,不惜獻出自己一切的崇高思想和獻身精神。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

經過一番苦心孤詣的探求,張良終於使自己和角色緊密地融為一體,將董存瑞平凡而崇高的形象活生生地再現於銀幕之上。

最後張良所塑造出來的確實是一個平凡而樸實的戰士形象,對生活有著熱烈的追求,有著火辣辣的倔強的個性。

特別是當董存瑞手托炸藥包,高喊著「為了新中國前進!」的時候,如今依舊讓許多觀眾激動得熱淚盈眶。

張良在電影《董存瑞》(1955)中的影像

影片完成後,長影廠授予張良先進生產者獎狀。 1956年,這部影片在全國上映後,引起強烈的反響,也使張良獲得許多榮譽。

【因「驕傲」受批判,陌生女孩給他發電報】

正在電影《董存瑞》和飾演董存瑞的張良得到國家與人民的高度評價的時候,他卻因「驕傲」和「為別人鳴不平」受到批判和處分,還在報紙上被點了名。

張良和王潤身在電影《戰上海》(1960)中的影像

在新的環境下,畢竟在沒有太多「和人戰鬥」的經驗下,張良還不懂謹慎行的重要性。

他太年輕了,幾乎被這突如其來的外在壓力壓垮了。人們不禁為他惋惜。

這時,一位叫王靜珠的姑娘從北京拍來電報,表示相信他是人民的好演員,鼓勵他不要被壓倒,要振奮起來繼續前進。

張良和王靜珠

這份電報當時在抗敵劇團引起極大的震動,張良的許多同事們非常欽佩這位姑娘的見解,而這位在他處於困境時給予他精神上的支持的姑娘則成了他的終生伴侶。

1958年,張良帶著處分到連隊當兵。他把這當作磨練自己革命意志的機會,認真參與各種軍事操練,多次受到連隊嘉獎。

張良在電影《戰上海》(1960)中的影像

在參加龐大的多兵種聯合軍事演習後,他因表現突出,榮立了三等功。部隊把他的立功喜報寄給了他的未婚妻。

1959年,八一電影製片廠調他在影片《戰上海》(1960)中飾演戰士小羅,同年年底,他正式調入該廠演員劇團,成為職業電影演員。

《大眾電影》1960年第14期封面,電影《戰上海》宣傳照,張良與王潤身

之後,他相繼參加拍攝了影片《林海雪原》(1960)、《三八線上》(1960),《碧空雄師》(1961)和《哥倆好》(1962)等影片的拍攝。塑造了各種不同類型的革命戰士和年輕工人的形象。

張良在電影《林海雪原》(1960)中的影像

1961年,張良的處分被撤銷。這一年,張良和王靜珠在他的宿舍舉辦了簡單的婚禮。

婚後幾年,兩個兒子張海楠和張海洋相繼出生,兩人過了一段時間的幸福日子,事業也一直呈現上升趨勢。

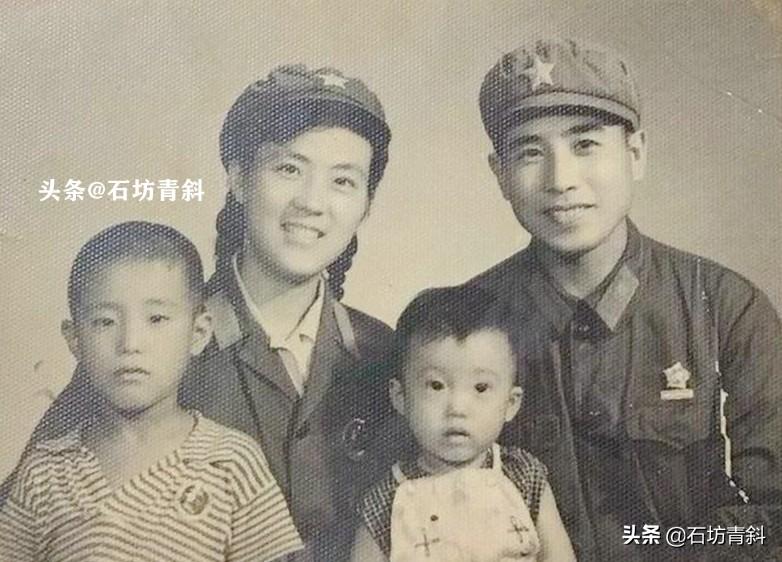

1961年春節,張良與王靜珠新婚留念

【30歲當影帝,週總理稱讚他像戰士】

在嚴寄洲(1917-2018)導演的喜劇片《哥倆好》中,張良二人兼飾陳大虎、陳二虎兩個角色。他們是一對李生弟兄,但個性卻截然不同。

陳二虎活潑、單純、追求榮譽,陳大虎穩重、老實,像個靦腆的大女孩。

張良和王心剛在電影《哥倆好》(1962)中的影像

張良以精湛的演技,將他們塑造得生趣盎然、活靈活現。生動地反映了部隊戰士團結、緊張、嚴肅、活潑的嶄新精神面貌。

影片上映後,張良的表演受到當時的觀眾熱烈讚揚。

這部電影充分展現了張良輕喜劇的天賦,而且這種題材放到現在也很大膽,看來當時分管部門的意識形態相對是寬鬆的。

《大眾電影》1962年第8期封面:電影《哥倆好》劇照,張良

當年,作家老舍(1899-1966)親筆題贈良小詩一首:氣壯堅雙虎,男兒鬥志昂,都誇哥倆好,應勝漢張良。

有時候的驚喜未必能在歷史的塵埃中找到前因後果,但突然這個東西再次放到眾人的眼前,不是不可思議而是其中的前衛拿到現在的特定環境也未必放行。

張良在電影《哥倆好》(1962)中的影像

1963年張良被八一電影製片廠授予先進工作者稱號。在同年舉辦的全國第二屆電影百花獎評選中,他因在《哥倆好》中的表演,被評為最佳男演員。

週總理在接見張良的時候,也稱讚說:“你演得像戰士。”

1963年,周恩來總理與張良握手

後來當他在八一廠排演的話劇《霓虹燈下的哨兵》中飾演排長陳喜,周恩來總理看了後,在後台對他說這次的表演不如《哥倆好》時,他記起了周恩來總理前一次的鼓勵,詼諧地回答說:“我不能當幹部,還是永遠當戰士吧!”

話劇《霓虹燈下的哨兵》的劇照,張良和田華

總理笑了。但他後來越來越深地體會到,當個忠誠戰士,其實也不容易。

張良也深知自己的形像有些局限性,但不妨礙他對電影事業的熱愛。

張良在電影《哥倆好》(1962)中的影像

【90歲的張良,以光影記錄時代的變遷】

1960年代末期,張良蒙受了一系列莫須有的罪名,被開除黨籍,降職三級,復員還鄉,被迫回原籍監督勞動。

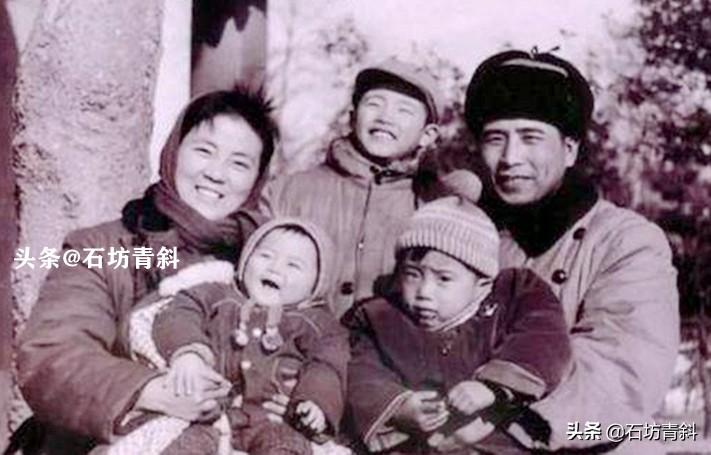

張良、王靜珠夫婦一家四口

就在他到一個縣木材廠當搬運工的第二年,他的掌骨在勞動中被砸斷,加上妻子王靜珠病危、孩子尚幼,落入深淵中的張良,生活幾乎瀕於絕境…多虧好心的縣委領導批准他們到他妻子的故鄉蘇州治病,妻子王靜珠才得以康復。

1970年,女兒張海霞出生,成為了張良和王靜珠夫婦二人生命中的另一道光。

張良、王靜珠夫婦一家五口

一直到1972年,張良才得到平反,這時正逢珠江電影製片廠邀請張良到他們廠去,於是張良帶著一家人去往了廣州發展。在該廠,他當過演員隊的負責人。

1973年,廣州軍區黨委決定調他到軍區劇團工作,有人卻傳來高層的指示,說張良不能扮演我軍戰士!

張良在電影《打擊侵略者》(1965)中的影像

調令撤銷了,他又在珠江電影製片廠改行為副導演,在參加影片《楓樹灣》(1976)和《鬥鯊》(1978)的拍攝同時,還做些其他工作,這時全民都在1976年10月6日這天高聲歡呼。

從1978年開始,張良與愛人王靜珠通力合作,編寫了反映蘇州評彈藝人和刺繡女士生活的劇本《梅花巾》(1980)。

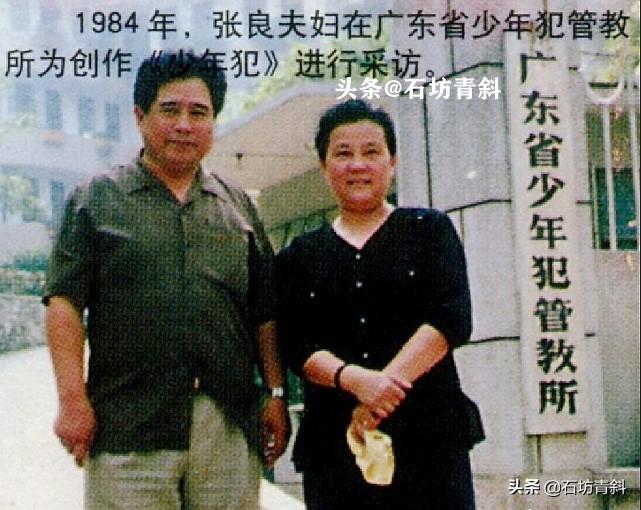

1984年,張良夫婦在廣東省少年犯管教所為創作《少年犯》(1985)進行採訪

1980年,張良首次獨立擔任導演,將劇本《梅花巾》搬上銀幕。之後張良導演的《少年犯》(1985)又獲得了第九屆百花獎最佳電影獎。

其實他最具人文關懷的作品是《雅馬哈魚檔》(1984)——這是中國第一部以自營為主角的電影,更成為改革開放初期廣東經濟發展的「活廣告」。

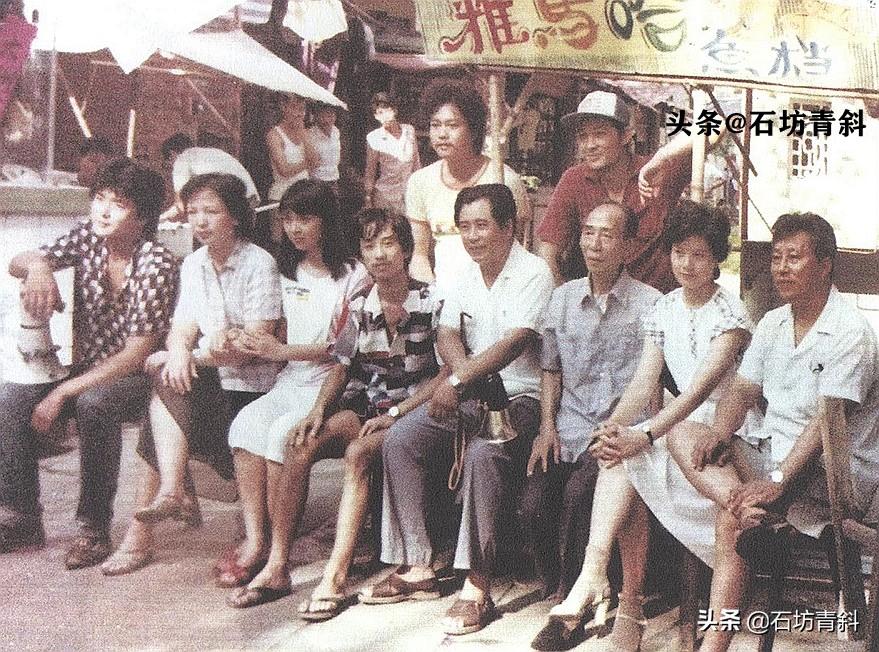

張良(前排左五)與《雅馬哈魚檔》(1984)演員合影

之後,張良下海辦起了公司,一如既往的,王靜珠仍然全力支持他。 1996年,婦聯授予了他們一家」全國美好家庭」的榮譽稱號,張良特別開心的說:」這比給我一個’金雞’還重要」。

張良曾經接受採訪時說到:「改革開放改變了我的人生,沒有改革開放就沒有今天的張良。改革開放讓我完成了從演員到導演的轉變,進而讓我在導演的事業上有所作為」。

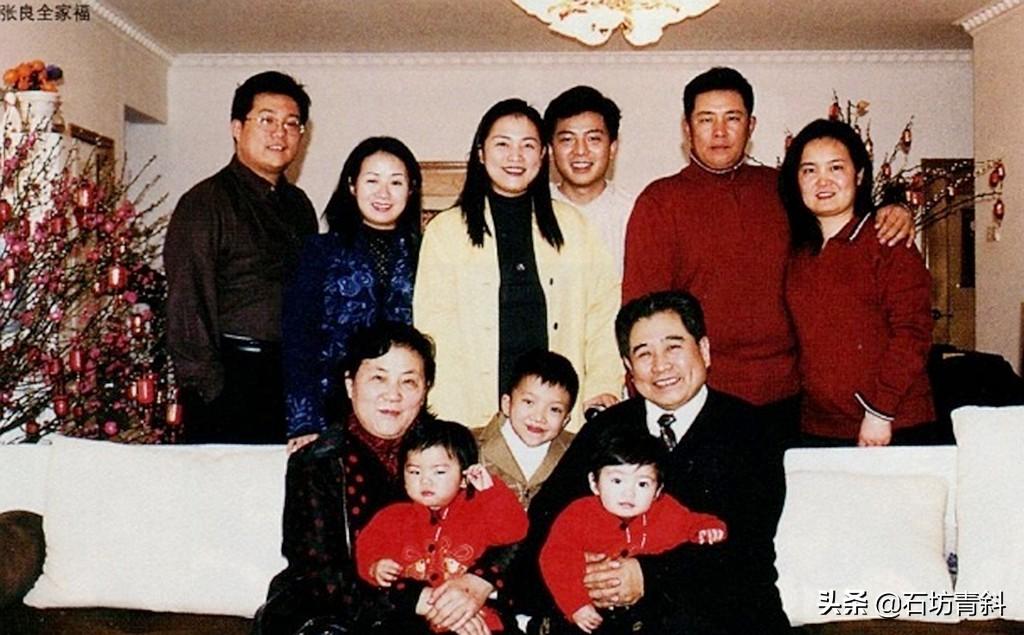

張良全家福

2005年,張良滿懷深情地出版傳記《情愛不老》,感謝愛人王靜珠在背後對他的鼎力支持。

如今,馬上90歲的張良卻依然身體硬朗,他這一生用光影記錄下他們在時代大潮中的沉浮變遷,勾勒出美好的時代。

作者:張良 出版社:花城出版社 出版年:2005-1

- 首部在全國公開徵名的反特電影,因受牽連在銀幕消失28年

- 大器晚成的崔嵬棄官從藝,42歲進影壇,48歲成首位百花影帝

- 年輕時的田方高大英俊,於藍19歲嫁給他,塑造的王文清成經典

- 從《團圓》到《他鄉遇故知》直到《英雄兒女》,它經歷了什麼?

- 90歲的王心剛出道就當男主角,息影後淡泊名利,只願當個普通老頭