說起孔子,其實我們都認識,那這位聖人給你留下的最深刻的印像是什麼呢?是提倡「有教無類」、被譽為「至聖先師、萬世師表」的中國第一位平民教育家?是創立儒家學派、編纂《春秋》、修訂《六經》,繼往開來的中華文化集大成者?是《論語》裡那位弟子三千、深刻通達的智者?還是那個週遊列國十四年,一生勞累奔波卻壯志未酬的老先生?抑或你聽過相聲大師馬三立說過的一段名為《吃元宵》的相聲,帶著弟子混吃混喝,窮得叮噹響的孔子形象深植你的腦海裡?

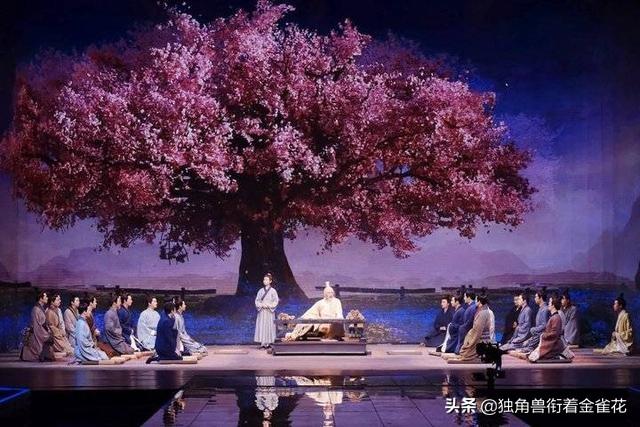

孔子師生,出自《典籍裡的中國》

歷史學家錢穆曾為孔子作傳,說孔子是中國歷史上第一大聖人。在孔子誕生前,中國歷史文化已經累積了兩千五百年以上,孔子是集大成者;孔子過世後,中國歷史文化又發展了兩千五百多年,這段歷史,又深深受到孔子的影響了。五千多年來,對於中國歷史進程的指示,中國文化理想的建立,孔子是具有最深影響、最大貢獻的。

那麼,孔子是如何成為孔子的,他在兩千五百多年前度過的真實的一生又是怎樣的呢?

孔子以私生子的身份出生,在底層單親家庭中成長,一步步做到魯國最大的官,遭遇政治失意後週遊列國,終究未能實現自己的從政理想。但他的學說經後人的傳承與解釋流傳後世,他也被弟子「製造」成了至聖先師。

如果去掉「聖人」光環,看一看他作為普通人的成長歷程,就會發現,他有自己的喜怒哀樂與憂懼,也有困惑、糾結與妥協。

著名歷史學者李碩創作的《孔子大史》依年齡層細描了孔子的一生。

孔子生平簡述

15歲時,身為私生子和遺腹子的孔子,憑藉農家娃的生存智慧成功認祖歸宗,獲得進入貴族社會的入場券,獲得了士的身份。

30歲時,從低級小吏做起的孔子在曲阜城裡有了房子,安了新家,不用住在顏家莊村里。

35歲時,孔子可能實現了兒女雙全,過上了衣食無憂的中產日子,事業處在上升階段,但還看不出成為大人物的任何苗頭。

40歲時,跟隨魯昭公出逃到齊國的孔子,想明白了真正適合自己的還是著書立說、開課講學,於是回到了魯國之後,他全力投入文教事業。

50歲時,孔子受到魯國當權的三桓家族重用,升任大司寇,主管魯國政法工作,他試圖在魯國重建周公建立的那一套政治秩序。 (三桓家族是魯桓公的三個兒子的後代,傳承已經有100多年。按照第一代人的長幼排行,依次是孟孫氏(也叫仲孫氏、孟氏)、叔孫氏、季孫氏(也叫季氏)。

56歲時,孔子當了代國務總理,到達權力巔峰,但他無法解決魯國最大的難題──三桓專權。一心為公的他提倡君臣尊卑,搞「墮三都」未成,觸犯了三桓家族的利益,很快從權力巔峰出局。

63歲時,在周遊齊、衛、宋、鄭、陳、蔡之後,迭遭失意的孔子發現,被中原國家看作南方蠻夷的楚國,是最適合自己的國家,楚國的政治秩序符合他心中的周禮。但是,歷代楚王的夢想,是取代洛陽的周王,這就有了更大的「道義」問題。孔子下不了決心要去楚國,他可以嘗試的時間不多了。

68歲,孔子回到了魯國。孫子孔伋出世,孔子回家,正好與兒孫團聚。這次回到魯國,孔子再也沒有離開,一直到73歲才過世。

孔子15歲時獲得了士的身份,晚年當了20多年有名無實的大夫,死時又回歸了士。從15歲到73歲,人生軌跡如同畫了一個圓。

魯國曲阜紀念碑

孔子生活在春秋的晚期,戰國時代即將拉開序幕。春秋戰國是百家爭鳴的時代,但在孔子之外,老子、墨子、鬼穀子、孟子、莊子、荀子、韓非子等,我們了解得非常少。他們生於何年,在什麼樣的家庭成長,怎麼求學,娶了誰,有幾個孩子,怎樣招收學生,怎樣養活自己……這些基本是盲區,唯獨孔子的生平事蹟最詳細。所以孔子是了解春秋時期一般士人生活的最佳個案,也是一面映照春秋晚期社會的鏡子。

《孔子大歷史》這本書,以孔子的生平為切口,全面呈現了春秋晚期的時代風貌,包括禮儀習俗、等級體系、姓氏稱謂、各國之間的政治博弈、貴族之間的權力角逐。這本書帶我們走到孔子身邊,走向國學深處,我們了解得越多,就越熱愛這片土地,越熱愛中華文明。

孔子的父母沒有結婚

關於孔子的家庭,司馬遷的《史記》直白地寫著孔子的父親叔梁紇和他的母親顏氏女「野合而生孔子」。

先秦時代男女關係不太嚴謹,某些學者把“野合”理解為當時的風俗“交之於田野,桑間濮下”,但《史記》裡的“野合”只是曲筆,指的是非婚的男女關係。

孔子的父母,沒有明媒正娶結婚。

為什麼呢?

因為春秋晚期不允許跨階級通婚。

正式地說,孔子的父親叫作孔紇。 「叔梁紇」是尊稱。這裡的「叔梁」是字,「紇」是名,名和字放一起,表示敬意。

叔梁紇

孔紇在魯國是有點地位的小貴族,為三桓之一的孟孫氏效力。往前追溯幾代,孔紇的祖先是宋國國君。再往前追溯,宋國的第一位國君是紂王的兄長微子啟。所以,說孔子是商人的後代,壓根沒錯。

三桓家族之叔孫與孟孫

這裡繼續說孔紇,他的家在陬邑,離孔子母親家不遠。

兩人是真愛,還是露水情緣,這倒是個謎。

孔紇個子高大,身強力壯,作戰時表現英勇,具體事蹟有兩件。

有一回,中原大國晉國,聯合魯國等小國,攻打一個南方蠻夷小國,遭遇了一個陷阱。聯軍攻城時,一衝進城門,城門就被敵軍放了下來,入城的聯軍有全軍覆沒的危險。這城門是垂直的拉閘門。孔紇衝上來把城門生生搬起來扛走了,城裡的聯軍趁機逃走了。

再有一回,齊國打魯國,孔紇參加了守城戰役,掩護一位臧姓大貴族逃跑。

推測孔紇身為男人是有些魅力的。

可惜他永遠不知道自己有個叫孔子的兒子。

孔子母親懷上孔子不久,他就去世了。

《禮記》記載了孔子的母親名字“顏徵在”,可信度很高,因為《禮記》是孔門弟子寫的。

顏徵在是個普通的農家女。春秋老百姓沒有姓氏,顏這個姓氏是隨了她的主人顏氏貴族。顏氏貴族是山東本地原住民小部族頭領,上級封主也是孟孫氏。

簡單說來,孔子父母都是給魯國三大掌權世族之一的孟孫氏打工的,差別在於孔子父親是小貴族,孔子母親是農奴。

古代鄉間是熟人社會,有同一個封主,孔紇和顏徵在可能經常碰面,一來二去,兩人就對上眼,孕育了孔子。

兩人不能結婚,孔紇又早死。孔子從小就是沒有父親的農家娃,跟著媽媽在外婆家長大。

我們無從得知顏徵在是一生未婚,還是丈夫早亡成了寡婦。

影視劇中的孔子母親顏徵在

在古代社會,單親媽媽帶著孩子的情況並不少見。人類社會早期仍保留母系氏族遺風。姜嫄履跡而孕,簡狄吞燕卵而生商,其實講的都是單親媽媽未婚先孕的故事。在母系社會,常常只知其母,不知其父。

顏徵在有好幾個孩子,孔子上面有1個哥哥,好幾個姐姐,這些哥哥姐姐很可能和孔子不是一個父親。

孔子五行缺爹,一生都羨慕有爹的人。他從小就喜歡玩祭祖宗的遊戲,背後隱含的訊息是他沒有父系親屬,也不用對父系祖先進行祭祀,心裡羨慕別人有爹,有爺爺,與太爺爺,自己做遊戲磕頭拜祭,這叫心理補償。

後來衛國內亂,衛靈公、蒯聵、衛出公祖孫三代打成一團,孔子覺得一點兒人倫規矩都不講,希望蒯聵父子能和解,變成名正言順的一家人。

從這些細節可窺見孔子心底對父愛的渴慕已經澎湃如海。

孔子是個苦孩子,先是沒了爹,後來又沒了媽。他15歲左右,顏徵在去世了。

給母親辦喪事,成了孔子人生重要的分水嶺。

透過給母親辦喪事,孔子終於認回了爹。

孔子母親喪儀,電視劇《孔子》(1991)劇照

《史記》和《禮記》上說,孔子想讓母親和父親合葬,但是他不知道父親葬在哪裡,就把母親的棺材放在了魯國都城曲阜東郊外的一條大道上。這條大道非常有名,類似今天的長安街,叫作「五父之衢」。

而這條大道呢,就通往孔子父親孔紇的埋葬地防山。棺材放在五父之衢上實在奇怪,路人問起來,孔子就說母親去世,想跟父親合葬,不知道父親埋哪兒了。

怎麼可能呢?十里八鄉誰不知道孔紇是孔子的父親,誰不知道孔紇埋在哪裡?

停喪不葬,而且故意放在重要的交通要道上,是在製造輿論,讓孔家注意到孔子這流落在外的兒孫。

孔子無法冒然上門認親,因為那時貴族和農民身分懸殊,這麼做風險太大。

這裡肯定有一番曲折,也許有顏家莊的老鄉指點父母雙亡的孩子,總之人丁單薄的孔家坐不住了,可能專門去相看了孔子,這一看不得了,孔子這麼大的個子,這個長相,肯定不是冒充的。

至此,孔子總算是有爹的孩子了。身份也從農民躍升為貴族。

少年孔子練習“禦”

後世喜歡把孔子想像成迂腐的學者、傻裡傻氣的書呆子,這都是誤讀。身為私生子和遺腹子的孔子,在年幼的時候就沒少被生活毒打。生長在顏家莊,下層人民的生存智慧深深融進孔子的血液,孔子個性中有善於觀察、明哲保身、尋找機會的那一面。在人生的重要關卡上,孔子的這種智慧起了很大的作用。

孔子是個厚道人,從來沒想過和顏家莊的窮親戚們劃清界限,他一生都在努力讓這群窮親戚過上好日子。

孔子和孔夫人感情如何

關於女人,孔子有個千古名句:「唯女子與小人為難養也,近之則不孫;遠之則怨。」拿女子和小人相比,是對女性的歧視,這句話沒少被批判。

「唯女子與小人為難養也」的感受多半源自於夫妻關係-孔子和夫人感情不好。晚年孔子與夫人離了婚。 「伯魚之母,出而死。」這是朱熹的註解,意思是孔鯉的母親離開孔家後去世了。

孔夫人很不幸。 《禮記》記載,孔鯉服了一年喪,有時還會哭。孔子說,這也太過分了。孔鯉就不敢哭了,也不敢服喪了。孔鯉對父親孔子,敬畏遠大於親近。孔子在兒子麵前,也總是端著架子放不下來。

孔子提倡兒子要為母親服喪三年,孔鯉為被趕出家門的母親服喪一年,這大概是孔子製訂的變通規則。

孔夫人究竟是誰,《論語》和《禮記》都沒提過。這很不符合常情。

孔子十八九歲就結婚了。 《孔子家語》寫到:“孔子年十九,娶於宋之丌官氏。”

孔子妻子丌官氏

依照當時「同姓不婚」的禮俗,這是不可能的。孔子是商人的後代,只要是商人的後代,包括宋國所有宗室,族姓都是子,孔子不太可能娶同姓(“孔”“丌官”是氏,不是姓,春秋時期姓和氏不是一個概念)。

魯國國君魯昭公娶了吳國公主,因為兩國是同姓,犯了亂倫禁忌,魯國一直被中原列國笑話,魯國上下都感覺很沒面子。孔子非常謹慎,他是不會違背禮俗的。

再有就是早年的孔子還不發達,他也辦不起跨國婚姻。晚年孔子週遊列國到過宋國,這裡沒人歡迎他。假設老丈人家在宋國,不可能這麼淒涼。

所以孔夫人很可能是孔子母親的親朋在顏家莊的範圍內給他物色的,不是貴族出身,所以一輩子沒名氣。

孔子從小沒爹,母親可能有著不幸又混亂的感情經驗。作為兒子,孔子有著不愉快的經驗。這種經歷,使他終身和女性不太親近,包括姊姊、妻子、女兒。

對於孔子的女兒,只知道她在孔子35歲左右出生,長大後被孔子嫁給了弟子公冶長。

再有是孔子沒有適應父系家庭,他不擅長以丈夫和父親的身份與妻兒相處。他從小習慣的是母系家庭,和顏家人相處得更親密,感情更真切。

隔著重重歲月的煙塵,後人無法確切知道孔子夫妻之間究竟發生過什麼,但是公允地說,但凡婚姻不幸,這不幸是雙份的不幸。

從孔子開始,到孔鯉,再到孔伋,連著三代人,都離過婚,所謂「孔氏三代出妻」。可見家族的某種不幸是有可能世代傳遞的。

孔子的職場生涯

(一)從低階小吏到執政魯國

孔子曾說過,“吾少也賤,故多能鄙事”,翻譯過來就是我小時候生活艱難,所以會幹一些粗活。孔子毫不諱言小時候家裡貧窮、身分卑微,所以會做各種瑣碎的事。

20~30歲,孔子日子過得還不富裕。這段時間他在魯國三大貴族之首季孫氏家當低階小吏,曾當過倉庫管理員和牧場管理員。

小職員的工作孔子做得很好,後來當了司空,在季孫氏封地裡管基建工程。

季孫氏家的工作收入有限,養活老婆小孩不夠花。孔子常做一個兼職,在貴族人家當司儀和主管,幫人家籌辦婚喪嫁娶、紅白喜事。他很擅長也很喜歡這份工作。

年輕的孔子求知欲很強,他的主要時間和精力都在學習。有點兒學問了,孔子開始自己當老師,主要還是想增加點兒收入。孔子最早的學生是顏家莊的老親戚們和喜歡找事的街頭少年子路。

34歲時,孔子成了孟孫氏繼承人孟懿子的家庭教師。孟懿子這個學生,在世時間比較長,在生活、工作上也盡量幫助老師。

但是,尷尬的是,孟懿子和孔子這對師生的政治立場和理念並不一致。

孔子的一貫主張,就是遵照週人滅商後周公建立的那一套政治秩序,諸侯服從天子,貴族服從諸侯,百姓服從貴族。這套道理掌權者都懂,但都不願實現。

王繪春老師扮演的中年孔子

40~50歲之間,孔子沒當官,主要就是講學、招徒弟。這段時期是孔子的學術聲譽迅速增長的時期,很多有名的弟子,就是這段時期投到他的名下的。

50歲,孔子終於有機會當官,實踐他的政治理想了。

孔子在魯國執政,主要有兩大事業。

一是促成齊、衛、魯、鄭四國「東方聯盟」(核心國齊、衛、魯都在中原的東方)對抗收留了陽虎的西方大國晉國,陽虎是背叛了魯國的季孫氏家臣。

二是搞“墮三都”,就是號召三桓家族拆掉自己封邑的城牆,孔子的首要目的是不希望三桓依托自己的封邑對抗國君,分裂國家,明面上的理由是防止再出現陽虎之類的叛臣。

孔子力主“墮三都”

三桓家族很快就回過味來了,原來孔子不是那麼好使喚的,他有自己的主張,而且還會損害三桓的利益。但他們沒有馬上解僱孔子,陽虎和晉國是心腹大患,他們還需要孔子給他們維持局面、裝點門面。

三桓家族和在任的魯定公都想拉攏孔子。孔子的態度是騎牆,他希望為君的定公和為臣的三桓能彼此相安,和平共處,把周武王、周公開創的政治局面維持下去。

但這不是歷史的趨勢。歷史的趨勢是國君任命肯為自己賣命的底層人士,搞變法,消滅寡頭家族,建立君主集權。有些戰國君王也是從春秋寡頭變來的,例如趙魏韓三家分晉、田氏篡齊。

能走到這一步的國家,都成了「戰國七雄」。可魯國寡頭共和的底子太厚,誰也改變不了,後來越來越弱小,被楚國吞併。

孔子是可以選擇和魯定公合作,算計三桓家族的。但他看到了君主集權的另一面:暴君專制,為害天下。他就不想冒這個險。

孔子的政治主張和騎牆派作風,讓兩邊都覺得委屈不滿。

「墮三都」不符合三桓利益,自然搞不下去。三桓為了補償孔子,讓孔子“由大司寇行攝相事”,也就是當了代國務總理,孔子到達了權力巔峰。

孔子躊躇滿志,決心要幹更大的事業-整頓魯國的世道人心。開頭3個月,魯國一派祥和,祥和背後暗湧不斷。

反對者終於下手了,孔子兩個弟子公冶長和南容先後被捕。孔子這幾年乾大司寇,判的官司多,都是學生們替他具體辦案子,找點由頭指控他們不難。

公冶長老實,義正詞嚴跟對方爭辯,最後言多必失,被抓了個把柄,判了幾年,進了監獄。南容咬死什麼都不說,一旦落實了,他就要叛死刑。反對派撬不開南容的嘴,無奈放人。

這對孔子打擊很大。為了補償他們,孔子把女兒嫁給公冶長,把姪女嫁給南容。

這事看出來孔子很有擔當。後來他週遊列國,弟子們照樣追隨,吃苦受累擔風險,非常堅定團結。

可以說,孔子不是個出色的行政官僚,但卻是個合格的政黨領袖。

後來,三桓家族對孔子採取冷處理的態度。孔子明白自己該辭職了。

孔子不會走極端,他效勞過的貴族、國君很多,幹得不順心就換地方,標準是“君使臣以禮,臣事君以忠”,雙方權利義務對等。上級如果不靠譜,孔子就跳槽換東家,絕對不會以死效忠。

辭職之後,孔子開始週遊列國。他想找到一個理想國度,可以實踐自己的政治理想──恢復君權、復興「週禮」。

(二)孔子週遊列國

14年內,孔子週遊了衛國、曹國、宋國、齊國、鄭國、晉國、陳國、蔡國、楚國等地,有些國家他還去了好幾次,但很可惜,等待他的總是失望,當權者的態度不是高傲冷漠,就是敬而不用。

其實孔子不是沒有機會的。在南方,他遇到了楚莊王,兩人互相欣賞。

楚國非常適合孔子從政。他提倡君臣尊卑,搞“墮三都”,目的就是建立起和楚國一樣的政治秩序,楚莊王非常贊同孔子的政治主張。

大概是孔子這一生最接近政治理想的時候。

但是孔子麵臨更大的「道義」問題。因為如果為楚國效力,就等於承認在洛陽周王之外,還有個對等的楚王。更何況歷代楚王一直想問鼎中原,取代周王。

孔子一直自命為商、周文化的正統傳人,他為楚國做事,等於顛覆自己的政治理念。

而且可惜的是,明君楚莊王很快就病死在前線。

新任楚王是什麼樣的國君,新王能否像楚莊王那樣重用他,一切都是未知的。

孔子已經60多歲了,可以嘗試的時間不多了。

王繪春老師扮演的老年孔子

於是,孔子離開淮河流域,去了衛國。在那裡他給衛出公當了5年的顧問。

這時孔子很多弟子在魯國任職,季孫氏繼承人季康子想和孔子師徒和解,專門備了厚禮去衛國請回孔子,以國師之禮相待,但仍是敬而不用。

這次孔子一直在魯國待到過世。

孔子特別想當官,推行他的政治主張,這點兒到死都沒有改變。但是他的原則又很明確,不會在政治沉浮中喪失基本的人性,這是他做人的底線。

孔子所開創的儒家,第一次把「人」當作政治的目的。他主張用道德和禮教來治理國家,核心思想是「仁」和「禮」。儒家的「仁」不分族類和地域,這是2000多年前的共同價值。中國能克服自然地理的巨大差異,成就幅員遼闊的大一統國家,這個共同的價值觀扮演了關鍵角色。這種仁也潛移默化地成為我們中國人骨子裡的溫良,推動著中華民族砥礪前行,最溫柔也最有力量。

孔子的學生

論起來,孔子最喜歡的弟子當屬顏淵,視顏淵為衣缽傳人。最親近的則是子路了,子路豪氣率真,年紀也和孔子較相近,敢和孔子吵架,敢懟孔子,也很盡心地充當孔子的保鏢。但他最依賴的則是子貢。

孔子師生,出自《典籍裡的中國》

子貢比孔子小了三十一歲,是孔子中年階段所收的弟子。子貢因經商致富,成為孔門弟子中的首富,便承擔起侍奉老師的責任。

孔子的晚年十分孤獨,他的兒子孔鯉、他最喜歡的兩個弟子顏淵和子路都過世了。比他早去世的還有冉伯牛和讓他頭痛的宰我。幸好還有子貢陪伴他。老年孔子幾次最迷惘、最需要人安慰的時候,陪伴他的都是子貢,一直到他離世那天。

孔子和子貢兩個聰明人,常常有很有趣的對話。

孔子週遊列國到了衛國,當時衛國發生內亂,蒯聁父子忙著爭奪王位。冉有想知道老師願不願意在衛國做官,但他不敢問,怕孔子不高興,於是就去問子貢。他問子貢:“老師會不會在衛國做官呢?”子貢說:“我來請教老師。”

要是我們,大概會直接問:「老師,您想不想在衛國做官呢?」而子貢是這樣問的:「老師,伯夷、叔齊,是怎麼樣的人?」乍聽之下,完全風馬牛不相及。孔子說:「古代的賢人。」子貢再問:「他們兩個會不會抱怨呢?」孔子說:「他們所求的是行仁,也得到了行仁的結果,還抱怨什麼呢? 」

答案出來了。孔子既然尊崇義不食週粟而餓死首陽山的伯夷、叔齊,自然就不會認同父子相殘、爭奪王位的蒯軒父子了,也就不可能去衛國做官了。

仔細想想,子貢太厲害了,他進去完全沒提在不在衛國做官,只是看似不經意地提起一個周朝典故,然後看孔子的評價。孔子評價完了,他就明白了,老師不會當官。

子貢曾被老師稱為“蘋璉之器”,“蘋璉”比喻人特別有才能,可堪大任。觀子貢一生,確實如孔子所言。他真的成就了一番大事業,並且實現了「跨界」發展,是成功的政治家、外交家以及商人。孔子也說過 “君子不器”,他的意思是在現實利益之外追求點兒超脫的東西,或者說關心社會的情懷,就算“不器”了。

司馬遷對子貢的評價很高,他在《史記》中寫道:「夫使孔子名布揚天下者,子貢先後之也。」意思是,孔子過世以後,他的名聲可以傳揚於天下,主要是子貢的功勞。子貢週遊列國,一手搞外交,一手做生意,但無論到了哪裡,都不忘宣傳恩師的才德,孔子身後名聲愈發高熾,子貢實在是功不可沒。

和孔子相比,子貢看到了人性更現實的一面:大多數人,包括列國的國君,三桓這種掌權貴族,他們處理的是現實政治,關注的是自己的現實利益,不需要人再來講真實的歷史和現實究竟是什麼,更不接受那些克制慾望、建立理性政治的說教,那樣太敗壞他們的生活樂趣。

子貢的個性、追求幾乎和孔子完全不同,但兩者綜合起來,才締造了儒家。

孔子過世後,子貢想把孔子塑造成神人、聖人的形象,要是孔子活著,他可不敢這麼胡。

但子貢神化孔子的事業並沒有成功。因為他是搞政治的,沒時間著書立說,只能編造一些孔子的神異故事口頭流傳。

把孔子真實事蹟寫下來,形成《論語》和《禮記》的,是子貢的小師弟曾參。曾參幾乎毀了子貢神化孔子的事業。

這是歷史的幸運。如果寫《論語》《禮記》的人是子貢,他就不會像曾參這樣,記錄下一個真實的孔子。孔子早年母親去世停喪不葬,到處打聽孔紇葬在哪裡,就是出自《禮記》。這也是孔子私生子身分的直接證據。

但把儒家學說搞得不近人情,沒人性,埋下「吃人的禮教」的伏筆,也是因為曾參的愚蠢,主要代表是《禮記》。當中最反人性的是關於喪禮的規定。例如親人剛死,家人三天三夜不能吃不能喝,要做到“傷腎、幹肝、焦肺”,把自己往死裡折騰,同時還要嚎啕大哭,接待弔唁者。

到了宋代,書生們把《禮記》裡壓抑和奴性的東西翻出來,要在生活中全面貫徹,這就是所謂「理學」或「道學」。

20世紀初,新文化運動興起,批判儒家思想是“吃人的禮教”,這有必要,因為儒家思想裡確有這些污點。但這和孔子關係不大。

孔子是個懂得變通的人,什麼時候可以搞點兒變通,什麼時候要堅持原則,他是很靈活的。孔子在世時,對曾參的評價是“魯”,也是笨拙的意思。

但毋庸置疑,曾參和子貢一樣,在發揚光大儒家學派上,貢獻很大。

令我們感嘆的是,後世再沒出現有記載的像孔門師徒這麼堅定團結、能折騰的師生團隊了。

孔門弟子三千,身通六藝者七十二人,當中以十大弟子最能得孔子之心。

十大弟子性格不同、資質各異:顏淵聰穎好學、子路豪氣率真、子夏謹慎深思、曾參勤勉進取、子遊胸懷天下、宰我巧言善辯、子貢通達靈透……還有曾點、閔子驃、子羽、樊遲,在聖人之光之下,孔門弟子也各現光華。當然我們也不能忽略他們各自的缺點。

還有一些學生地位很高,例如孟孫氏家的孟懿子和南宮敬叔兄弟二人與子服景伯,孔子不敢把他們列到自己的弟子名單裡,所以「孔門七十二弟子」裡就沒這三個人。

「天不生仲尼,萬古如長夜。」這光,經七十二賢人、三千弟子及他們的弟子、門人、信徒的傳遞和守護,而生生不息,代代永繼,直到穿透兩千五百多年的歷史煙塵,被我們所望見。