1959年3月14日《自由中國》第26卷第6期,胡適在《容忍與自由》寫道:「布爾先生那天談話很多,有一句話我至今沒有忘記。他說:『我年紀越大,越感覺到容忍比自由更重要。 }。

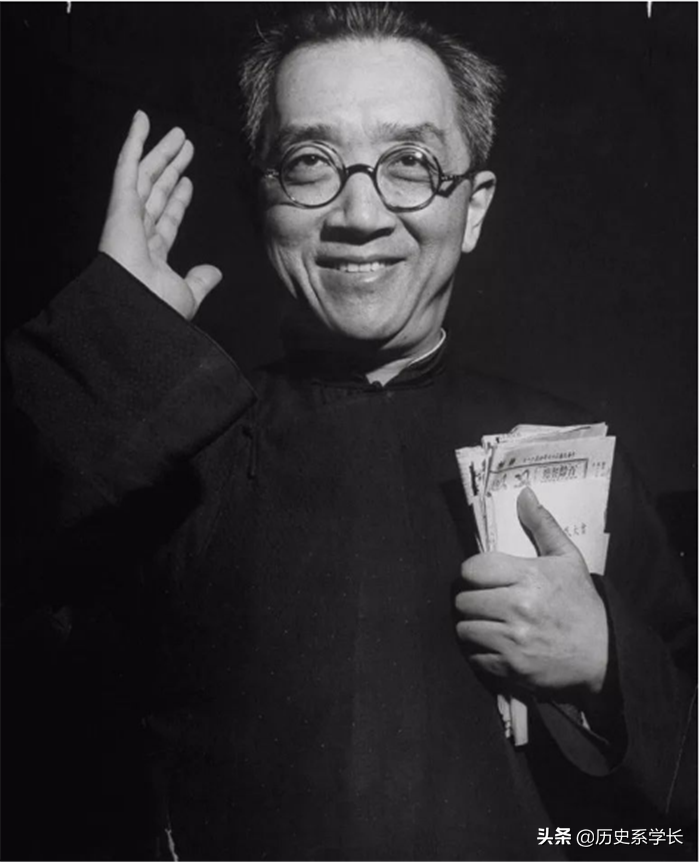

胡適作為中國近現代最傑出的學者之一,他的一生似乎是毀譽參半。上世紀20年代初,胡適與陳獨秀,李大鑷,蔡元培等人轟轟烈烈地發起了白話文運動。

為積極喚醒全體國人民智,讓勞苦大眾能受到教育,胡適也是起到了積極且正面的作用。

當新中國成立之後,胡適旅居於美國和中國台灣,他的一些言論包括觀點,也被不少人視為大逆不道,甚至有人直指胡適是叛徒,賣國賊。

拋開客觀因素,本著公平公開的角度,胡適從像開了掛一樣成為天縱英才,再到“過街老鼠”,他的一生到底遭遇了什麼?晚年生活又過得如何?

胡適,1891年12月出生於江蘇省松江府川沙縣(今上海市浦東新區)。曾用名嗣穈,字希疆,學名洪驍,後改名適,字適之,籍貫是安徽省績溪縣。

早年的胡適進入當地梅溪學堂讀書,接觸梁啟超、鄒容的先進文章。 1912年春,胡適來到美國紐約康乃爾大學學習深造。

兩年後,胡適獲得學士學位,於1915年9月進入哥倫比亞大學哲學系學習。 1917年,胡適學成歸國,順利考得哥倫比亞大學的哲學博士。

當時胡適年僅27歲,學貫中西,文筆犀利,得到北大校長蔡元培的注意,蔡元培竭力邀請胡適前往任職。回國之後的胡適,領導了新文化運動,成為無數年輕人的偶像,又與陳獨秀、李大釗、錢玄同等人關係莫逆。

說句大言不慚的話,彼時的胡適達到人生最高光的時刻。另外,胡適擔任北大教授每個月的月薪大概是300塊銀圓。

依照一般人的思維,胡適文采斐然,且地位尊崇,年紀輕輕就是北京大學教授,與各方上層人物來往頻繁。往後日只需耐心研究學問,方可成一代大師。

然而,胡適早年留學美國,西方那套「自由與民主」深深地印刻在他的腦海中。歸國之後,胡適不只一次想將當時的中國建構成類似美國的烏托邦。為此,他和魯迅、陳獨秀等人分道揚鑣。

大約是民國二十年前後,胡適受蔣夢麟邀請,出任文學研究院院長。民國二十二年(西元1933年),胡適正式加入國民黨。於當年11月,發表一篇名為《建國問題引論》的文章。

文章明確指出,中國共產黨應該主動放棄革命,加入國民政府。一石激起千層浪,隨後幾年,胡適積極投入政壇,先後在北京、上海、香港等地發表各種進步言論。

民國二十七年(西元1938年),胡適當選為國民參政會參政員,後來出任駐美大使。

這時期的胡適已經被「美國夢」洗腦,他開始走火入魔般的攻擊共產黨,甚至攻擊一切與他觀點相悖的人。

時間到了1948年冬天,北平迎來和平解放,時任北大校長的胡適趕赴上海。 1949年4月,解放上海戰役前夕,胡適獨自登上前往美國的郵輪,此時的他已年近六旬。

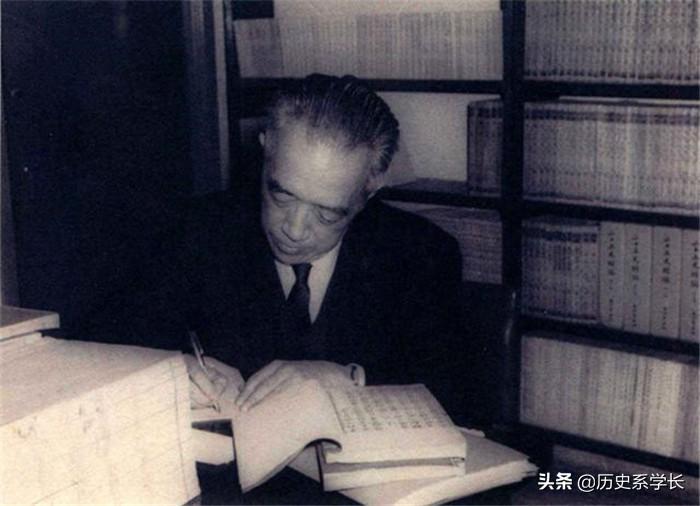

按照胡適事前設想,他之所以會來到美國,就是因為要擺脫各方利益和黨派政府的糾纏,好潛心做學問。

沒有了國民黨的接濟,胡適來到美國之後過著了入不敷出的生活。很快,他所剩不多的積蓄就被花光。

無奈之下,堂堂北京大學教授,新文化運動的發起者胡適,居然屈尊成為美國普林斯頓大學圖書館長。看來,才華洋溢的胡適也是要為鬥米折腰。

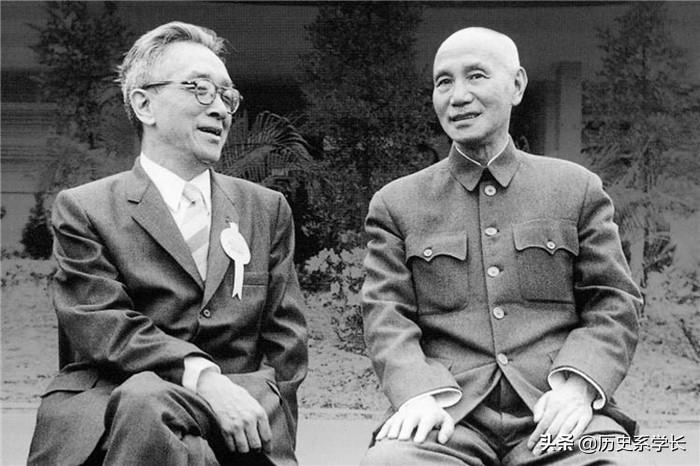

胡適一直在美國待到1958年,當年四月,胡適被推選為台灣「中央研究院」院長,離開美國,來到中國台北生活。

初到台北,胡適又享受了前呼後擁的生活。他多次被邀請參與演講,與舊時好友相互往來,帶了幾個徒弟,幫助自己處理雜事。

正當胡適準備擼起袖子大干一番時,1960年,他的好朋友雷震被判十年有期徒刑,胡適因此大病三個月。

1961年,胡適又捲入總統連任案,加上自己的心臟病復發,再一次住院三個月。 1961年12月17日,胡適在病床上獨自度過了71歲的生日。

1962年2月24日,胡適受邀到「中研院蔡元培館」主持第五次院士會議,下午六時半,在歡迎新院士酒會席散時,心臟病猝發而死。終年71歲。

縱觀胡適的一生,正契合了「高開低走」這個成語。我們不禁要問,為何胡適會在新中國成立前夕遠赴美國?後又輾轉來到中國台北?

根據筆者的分析,有以下兩點客觀因素,是胡適接連輾轉於美國和中國台北的癥結。

首先一點是胡適當時的經濟狀況。 1956年11月,胡適給好友趙元任寫過一封信,信中明確提到:“我老了,已經到了退休年紀,還有一點小積蓄。”

另外,胡適還曾詳細列出自己的生活費。除掉房租、僱用工人的費用、水電費,參加俱樂部或各種社交場合的費用,胡適每月最少需要600美元才可勉強維持收支平衡,一年下來大概就是7200塊美元。

由於胡適多年來不懂理財,花錢大手大腳,他認為如果繼續留在中國,窮困潦倒的共產黨是根本不可能每個月給他600美元。

與其這樣,乾脆來到美國賺美元花美元,還能享受各種高科技所帶來的便利,何樂而不為?

胡適從美國又輾轉來到台北,也是因為經濟狀況。胡適只當了兩年普林斯頓大學的圖書館館長,到了第三年,被單方面解僱。

再加上美國國內通貨膨脹,原本還有點積蓄的胡適實在生活不下去。索性,他便離開美國,繼續去投靠國民黨政府,這樣可保證晚年的衣食無憂。

其次,胡適離開中國大陸主要還是因為當時的學術環境以及社會空間。

近些年,網友們普遍認為胡適是「公知」代表。 「公知」就是一群有著一定的知識基礎,卻總是喜歡侃侃而談,喜歡用錯誤的觀點引導社會大眾。說白了,公知就是“碎嘴子”,還是別有用心的“碎嘴子”。

胡適畢生追求言論自由,學術自由,他認為留在中國大陸會沒有麵包,沒有自由,更會受到迫害(這完全是胡適主觀臆斷)。於是離開故土,遠赴美國與中國台北。

其中也包括胡適希望在自己晚年時期,將《中國哲學史》與《白話文學史》的下卷趕緊寫出來,好公開發表。寫作這兩本書所需的資料大部分都藏於南京,於1949年被國民黨政府撤退時,帶往台灣。

那麼,從學術角度來看,無論是美國還是中國台灣,都能夠給予胡適適合做研究和寫書的資料,可以配備更好的生活環境,這對胡適而言,是非常具有吸引力的。

起初,胡適這種「兩面派」的做法,迷惑了一批人,讓他成為文壇先鋒。最終,就連蔣介石、趙元任、蔣夢麟、何應欽,這些曾經與胡適稱兄道弟的人,都看透了他的真實嘴臉,那一套「民主自由理論」根本行不通。

胡適因此成了孤家寡人,最後落得個客死他鄉,飄零晚年的結局。

作為中國近現代頗具影響力的學者之一,胡適在文化領域上有一定的成就,這是客觀事實,不容否認。可縱觀胡適的一生,青壯年時期的他頗受擁護,要風得風,要雨得雨。

晚年時期的胡適雖表面風光無限,實則卻是孤身一人,好不落寞淒涼,這一切都要歸咎於胡適太過寬泛的民主自由主義思想作祟。

如同前段時間熱門影集《覺醒年代》中,魯迅對胡適的評價──這人有些藏著掖著,辦事雖小心謹慎,卻有些不地道。

事實證明,胡適晚年生活慘淡有其必然性,與他本人的理念,包括生活習慣,有著極大的關係。

胡適如果能留在大陸,放下成見,黨和人民絕對會給他一個悔過自新的機會,新中國也的確需要胡適這樣的教育人才。

所謂道不同不相為謀,慘淡的晚年生活,恰恰證明胡適的剛愎自用,嘴裡說的都是“自由民主”,實則全是雙標。