近幾年,「人設崩塌」這個詞語特別流行,其本意是指人物實際行為與形象設定產生反轉。 例如,某男明星一向是以好老公、好爸爸的形象示人,突然遭記者爆料婚內出軌多年,這就屬於徹底的「人設崩塌」。

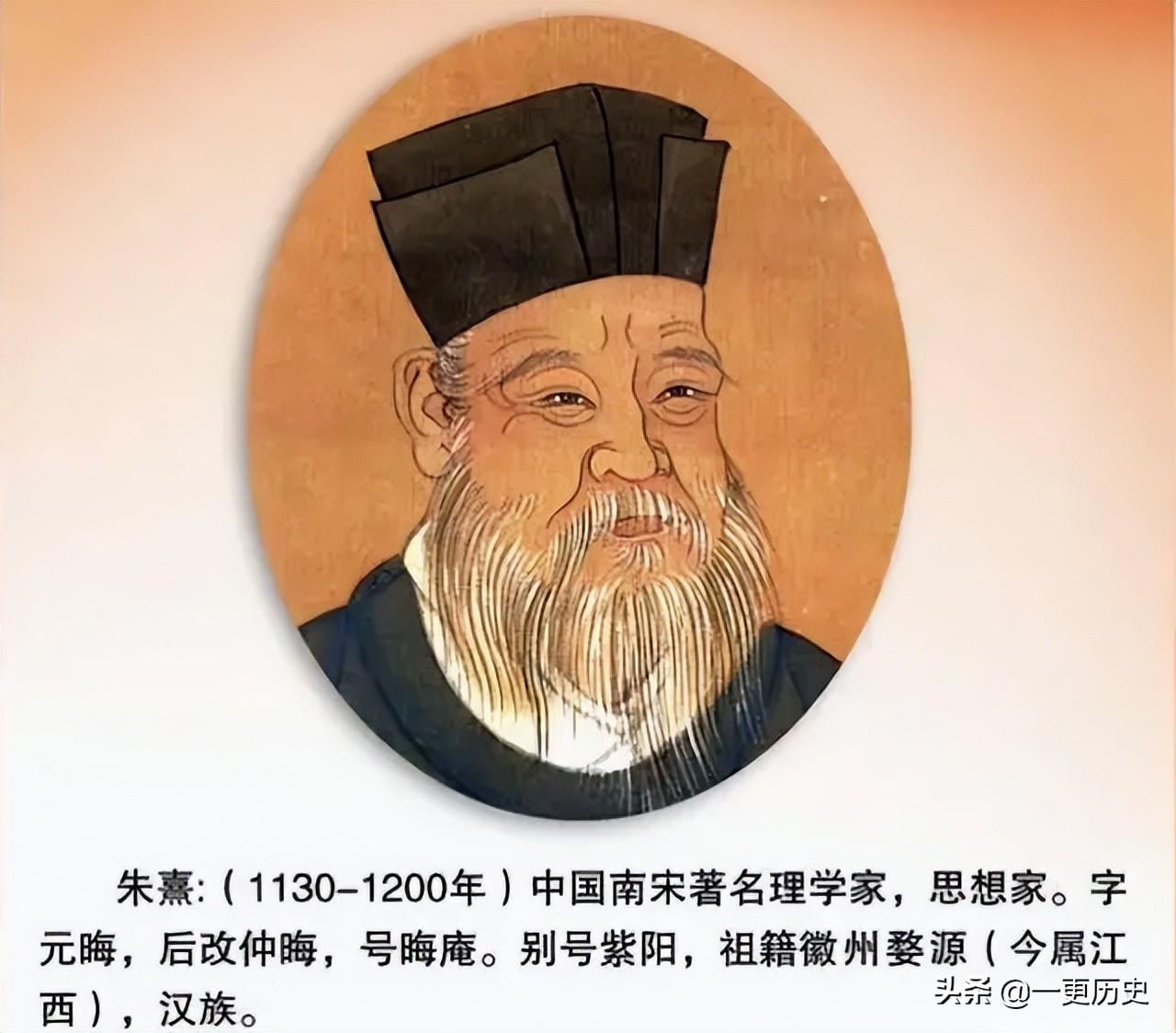

然而,並不是只有娛樂圈的明星才會“人設崩塌”,有許多封建時期的大人物同樣遭遇過人品與口碑的大反轉, 這其中就包括南宋理學代表人物朱熹。朱熹堪稱理學集大成者,被後人尊稱為朱夫子。

他一生提倡“存天理,滅人欲”,學術修養廣泛深厚,影響力堪比孔孟,對《四書》《五經》逐字逐句釋注,元、明、清科舉考試都以朱熹之注為標準。

但就是這麼一位大聖人,卻遭到同僚彈劾,彈劾的理由居然是朱熹亂搞男女關係,不僅與女尼姑苟且,甚至還與自己的兒媳有染,那朱夫子真的如此不堪嗎?

朱熹(1130-1200年)字晦,號為晦奄等。徽州婺源人,生於建州尤溪(福建尤溪),時父朱松任建州尤溪尉。

紹興十八年(西元1148年),18歲的朱熹考中進士,從此開始仕途生涯。

為官期間,崇安(位於今日的福建省武夷山市中部)因水災發生飢荒,爆發農民起義。

朱熹主張設“社倉”,以官粟為本,防止地主豪紳在災荒時期用高利貸剝削農民。為此,朱熹於公元1171年在其家鄉首創“五夫社倉”,並上書朝廷,建議按其辦法在全國範圍推行。

淳熙三年(西元1176年),朱熹與當時著名學者陸九淵相會於江西上饒鵝湖寺,交流思想。朱熹主張“理生萬物”,強調“格物致知”,多讀聖賢書,多觀察事物。

陸氏兄弟則認為“心生萬物”,格物就是體認本心。道法通自然萬法通,不必多讀書,這就是中國思想史上有名的「鵝湖會」。

西元1178年,朱熹任“知南康軍”,上任不久發生災荒,朱熹上書朝廷要求減免租稅,解決石堤失修的問題,得到了民眾的擁護。

只可惜,朱熹提出的兩道法令對官僚地主者不利,因而未能廣為推行。

因官場腐敗黑暗,有才華的人得不到重用,讓朱熹感到失望透頂。一氣之下,朱熹選擇辭官,回家潛心研究經學。

如同後世的王陽明,朱熹總結了以往的思想,尤其是宋代理學思想,並在此基礎上開創了新的學術流派,即為理氣論、動靜觀、格物致知論、心性理欲論等。

截止寧宗慶元二年(西元1196年),朱熹的人設都非常正面。

寧宗慶元二年年底,南宋爆發了永載史冊的「慶元黨案」。

《宋史》卷三十七載:“十二月辛未。金遣完顏崇道來賀明年正旦。是月,監察禦史沈繼祖憫朱熹,詔落熹秘閣修撰,罷宮觀。”

時任監察禦史沈繼祖彈劾朱熹,列出了「不敬於君」、「不忠於國」、「玩侮朝廷」、「為害風教」、「私故人財」等十大罪狀。

其中還包括“誘引尼姑二人以為寵妾,每之官則與之偕行”,“家婦不夫而孕”。

後兩條是指控朱夫子「為老不尊」、貪色好淫,引誘兩個尼姑作寵妾,出去做官時還帶在身邊招搖過市。家中的媳婦則在丈夫死後懷上身孕,疑似與朱熹亂倫所致。

沈繼祖主張將朱熹直接斬首,同時在全國範圍內公佈此事,一定要把朱熹的名譽搞臭。 「始作俑者」的朱熹態度很令人尋味,他大方承認了自己“納其尼女”,表示“深省昨非,細尋今是”,要悔過自新。但堅決否認“亂倫”,上表承認了“私故人財”“納其尼女”。

明代小說《二刻拍案驚奇》記載,朱熹為了彈劾唐仲友,逮捕了與唐仲友有關的歌女嚴蕊,想要屈打成招,達到彈劾搞垮唐仲友的目的。

但嚴蕊寧死不從,並道:「雖然身為賤妓,有太守有濫,罪不至死,然是非真偽,豈可妄言以誣士大夫!

事情越鬧越大,案件經岳飛後人岳霖審理後,判處嚴蕊無罪開釋,除籍從良。朱熹落得聲名狼藉的下場。

總之,一個提倡「存天理、滅人欲」的理學思想家,行為作風如此不一,朱熹偉光正的完美「人設」徹底崩塌了。

支持朱熹的人覺得這是一宗歷史的疑案,因為其中夾雜著複雜的政治因素,牽涉殘酷的權力鬥爭,朱熹或許是被人陷害的。

《宋史》作為《二十四史》其中之一,記載的內容不敢說100%正確,卻稱得上詳實可靠。更何況就連朱熹本人都承認自己做過這些醜事,身為朱熹的粉絲與支持者就不要再嘴硬了。

其實,若細細深究朱熹對「性」的那番理論,也並非完美無缺,很多時候就連朱熹都難圓其說。 朱熹的「性」論,主要根據程頤的「性即理」、張載的「天地之性」與「氣質之性」的相關言論展開。

《孟子集註·離婁》:「性者,人、物之所得以生之理也」。 朱熹認為人與物都固有本性,「性」是一切生物所具有的天理。但人與物的確有差異,為什麼同一之「性」會產生差異呢?

朱熹認為:人與物的「知覺運動」是相同的,因為人、物都是得於「形而下」之氣。但「以理言之,則仁、義、禮、智之禀,豈物之所得而全哉?此人之性所以無不善、而為萬物之靈也。」人有仁、義、禮、智的禀賦,物沒有,人性與物性之差異就在於此。

當時有人反對朱熹,因為「以理言之,則仁、義、禮、智之禀」之「理」與「人、物之所得以生之理」的「理」根本不存在。朱熹提出的許多大概念都是結論性的,沒有論證,是一種未經考證,偏向個人風格的任意性結論。

朱熹為此又有了一番說法:「性只是理,然無那天氣地質,則此理沒安頓處。但得氣之清明,則不蔽錮此理,順發出來。蔽錮少者發出來的天理勝,蔽錮多者則私慾勝。

這套理論其實是將現實生活中的人性差別,用所謂的「氣質之性」來強行拆解,顯得更加不切實際。朱熹自始至終都沒有回答為什麼有的人“得氣清明”,而有的人卻“得氣昏濁”的問題,這種說法是無法自洽的。

後來朱熹乾脆拋開現實,直接將性學歸類為人體差異與天命注定。他說:「人之性皆善。然而有生下來善底,有生下來惡底,此是氣禀不同。…日月清明,氣候和正之時,人生而禀此氣,則為清明渾厚之氣,須做個好人。

朱熹旨在讓人們自覺效法以除盡人欲,最終實現「天地萬物上下同流」。

眼看這套理論越來越跑偏,自己在學術界的地位受到質疑時,朱熹蓋棺定論地提出了「性」說。 用「氣質之性」要「存天理,滅人欲」並用先天氣稟論證人間賢愚善惡,以說明封建等級社會之中的善惡標準。

可朱熹的這種違背人的自然本性的「存天理,滅人欲」的幻想,是不可能實現的,根本不能解決惡欲膨脹問題。

有個例子直接印證了朱熹的想法天真。

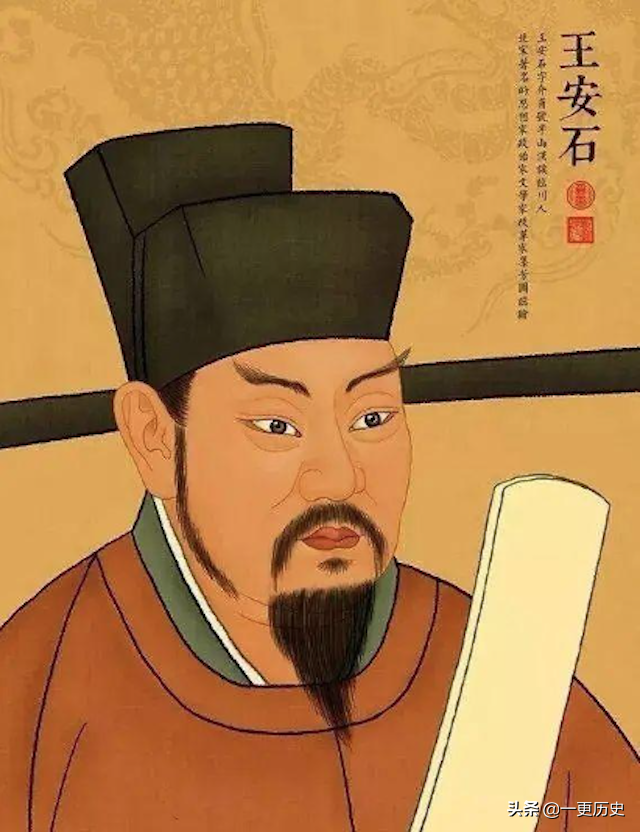

北宋王安石曾竭力倡導“募役法”,其目的之一就是為了糾正租稅不公,讓原來農民直接負擔的徭役,轉嫁到士大夫、官僚、寺院的頭上。還要依照個人所得以及家庭資產,繳納相應比例的稅金,再讓政府用這筆稅金僱用百姓。

後來者的朱熹對王安石變法持否定態度,他認為百姓必須按時按量繳納相應稅金,貴族們生來高人一等,具有一定特權。同時,南宋政府要佔主動,多拿些錢出來回饋老百姓。

但大家想想,沉重地賦稅都壓在最下層的農民身上,連吃飯都成問題,哪裡還有閒工夫去整那套「存天理,滅人欲」?

朱熹提出的理論屬於一環套一環,你跟他提振興實體經濟和賦稅較重,他就跟你說天命注定。朱熹從不精確地論述某個固定命題,他主張人們「用功克治」其「天地之戾氣」。這既不可能穩定社會,更不可能推動經濟的發展。

因此,朱熹能夠納尼姑為妾,在作風上面飽受批評,也就不足為奇了。

德國哲學家康德曾提出:「私德」-即關係到個體一己的安身立命;「公德」-即社會公共道德,可稱為社會性道德。兩者各有邊界,彼此區別,以避免出現以“私德”踩踏“公德”的尷尬和粗暴。即為可以允許的道德假象」概念。

朱熹繼承、發揚了儒家孔子學說,是近千百年來最令人推崇的大家之一,這乃毋庸置疑的事實。

我認為,公德與私德確實應該分開,但是私德有問題也是應當批判的,只不過是分開批判。藉某種名義者,都應該在道德和司法框架下處理。假如公德私德釐清,無論朱熹際遇,或是所建立的理學,都會不同。

朱熹私生活混亂,但這並沒有妨礙他在繼承和發揚傳統文化方面所做的貢獻。後人對公眾人物或歷史人物評價的邊界在於區別公德與私德。

私德的批判尺度,是要其自省。公德則具有強制性,界線在於是否存在權力的尋租。