說起“貧道”,姜鈞(謝先銘)先生說:可以這麼說,這是道士“自愛不自貴”的謙稱,認為自己道行不高。但是若因此認為道士就應該隱姓埋名,守住貧窮,不思進取,那就是對老聖智慧的歪曲和褻瀆,詆毀和誣陷!

為何這麼認為呢?姜先生說:“道士”者,為道之士也。士,通古今,辨然否也。即是說:道士乃是博古通今、懂得審時度勢、明辨是非、善於自我選擇的高士、“智慧達人”,不能認為出家念經的都堪稱道士,更不能認為修道者就得甘守貧窮,與世無爭。

老子因史料匱乏被司馬遷稱為“隱君子”,不料被後人演繹成“出世者”

姜先生說:後人對老子其人其作《老子(道德經)》的誤解、曲解,除了魏晉玄學千餘年的影響之外,還與三教的分分合合,相互借鑒有關,更與司馬遷的記載有關。

秦始皇焚書坑儒,秦國以外的史書檔案蕩然無存,西漢初年,歷經高祖、惠帝、文帝、景帝直到武帝等時期,雖經官府多方搜尋,所得者也不過滄海一粟。司馬遷遍訪各地,但對於老子事蹟的考察卻無法詳備,只好廣徵先秦諸子零碎記載,加之坊間傳聞,以“或曰”“或言”“蓋”等不確定說法來充實老子資料。因此有了廣為流傳並被當作「信史」的記載:

“居周久之,見周之衰,乃遂去。至關,關令尹喜曰:'子將隱矣,強為我著書',於是老子乃著書上下篇,言道德之意五千馀言而去,莫知其所終……或曰儋即老子,或曰非也,世莫知其然否。老子,隱君子也。”

因為“世莫知其然否”,所以只好說老子是一位“隱君子”,這是司馬遷的無奈之舉。可是後人卻以此為據,對老子進行了“出世”和神化的各種演繹。這是司馬遷始料未及的。

事實上,科技發達的西方世界普遍尊崇老子及其思想,英國生物學家、科學史家李約瑟在他的說:“道家對自然界的推究和洞察,完全可與希臘相媲美……並且在政治上是革命的。”

“道家有一套複雜而微妙的概念,它是後來產生的中國一切科學技術思想的基礎。”

老子說,只有權力接受社會監督而不生事,天下人才會富裕

姜先生說:老子沒有說過要人要守住貧窮的話,叫人貧窮純屬愚民教化思想,而老子沒有愚民教化思想,他只有「愚君」思想。在《道德經》的脈絡裡,「愚」與「知」是一對反義詞,「知」喻指心機智巧、權詐。

比如20章“我(聖人)愚人之心哉”。 65章又說:“古之為道者,非以明民也,將以愚之也。夫民之難治也,以其(君主)知也。故以知知國,國之賊也;以不知知國,國之德也。”

那麼如何才能讓天下人回歸自然而致富呢?老子說得很清楚、很果斷:

「夫天下多忌諱而民彌貧……是以聖人之言曰:我無為而民自化,我好靜而民自正,我無事而民自富,我欲無欲而民自樸。 」

所謂禁忌,就是侯王出於一己之私而設立的所謂“禮法道德標準”,這種規範標準越多,民眾受到的束縛就越嚴重,民眾因此喪失自由和創造活力而陷於貧困。

所以民眾貧窮不是「自然」的,而是「天下多忌諱」造成的。事實上,萬物沒有甘心受約束的,人更是如此。

文中的“我”與“民”,對應於“道”與“萬物”,“我”能“無為”、“好靜”、“無事”、“慾不欲”,“民”自然會“自化”、“自正”、“自富”、“自樸”。

所謂“我無為而民自化”,就是權力者無為,不強制推行自己的價值觀念,讓民眾“自化”即自由發展,這正是“功成事遂,百姓皆謂我自然”的為道要求;

所謂“我好靜而民自正”,就是權力清靜淡薄,民眾不走歪門邪道,行為端正而有正氣,因為“清靜為天下正”,權力守靜是天下正義的基石;

所謂“我無事而民自富”,就是權力不因“貴生”而“貴難得之貨”,對下橫徵暴斂,施行盤剝,民眾自然會富裕起來;

所謂“我無欲而民自樸”,當權者無私無欲,不拋出名利誘餌,“使民心不亂”而民眾歸之於自然淳樸而自律。

老子在這一章指出“民彌貧”的根源在“侯王”,即“我有事”,是權力所規定的各類禁忌行為,老子在77章又說:

“人之飢也,以其上食稅之多,是以飢。百姓之不治也,以其上之有以為也,是以不治。民之輕死也,以其求生之厚也,是以輕死。夫唯無以生為者,是賢貴生。”

人民的飢餓、動亂、輕死,是因為「其上」重賦、有為、厚生。

老子希望侯王要“愛民治國”,不要“有為”而滋生事端,讓百姓失去自由和創造力,而應該以“以百姓心為心”,讓人民八仙過海各顯其能,才能“眾人皆有餘”,這樣的侯王,才能“居上而民弗重也,居前而民弗害也,天下皆樂推而弗厭也”。

老子注重社會財富的積累,為何卻遭到世人的誤解

姜先生說:在中國傳統文化中,沒有任何一家反對社會財富的積累,孔子說“富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之。如不可求,從吾所好。”孔子最講究等級秩序,但並不妨礙他追求富貴而討厭貧窮,只要能掙錢,哪怕是個為人執鞭開路的小士也不在乎,前提是必須合乎道義。

佛陀說:「以財物利益事,攝受眾生。」只要能弘法利生,錢財也是多多益善的。

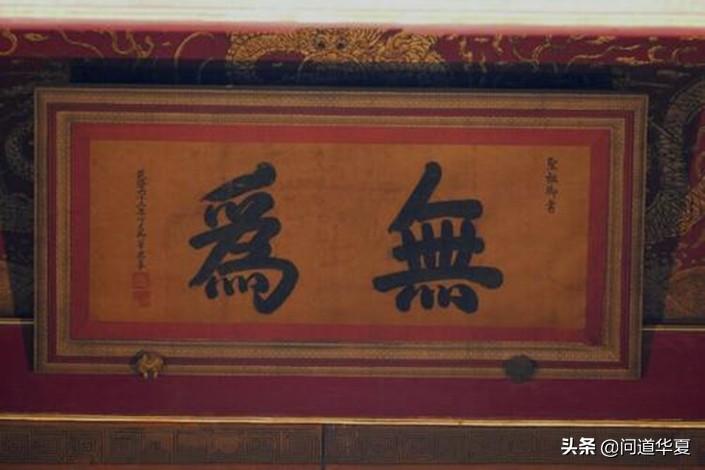

道家沒有等級意識,“聖人恆善救人,而無棄人,物無棄財,是謂襲明”,“以道觀之,物無貴賤”。而《道德經》要論述的重點“無為”,強調的正是讓大眾監督權力,讓權力釋放能量,為百姓鬆綁:我無為而民自化,我無事而民自富,民眾不受權力約束會自由發展,自由創造財富,可見“無為之益”,一是讓權力者從控制百姓的勞碌中解脫出來,二是讓天下百姓獲得自由而創造財富。

老子還說:“公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,沒身不殆。”財富乃天下之財富,非一家一人之財富,惟有掙脫權力,周流天下,才符合"損有餘而補不足"的天道法則。

但是,三家重視社會和個人財富積累的主張被後來的儒教、佛教和道教,尤其是宋明理學思想給稀釋了,程朱要“存天理,滅人欲”,朱熹說,仁義忠孝就是天理。元代以後,天理被極端化,仁義忠孝被模式化,仁義就是一切,錢財就是罪惡。

同時,宗教出於民眾的修行需要,當然會對老子思想進行選擇性改造、嫁接、拓展,強調的重點由國家治理轉移到個人修行,這是由宗教的性質決定的,並沒什麼是非對錯。

但是,由於三教思想在社會上的影響深遠,所以凡說到老子思想,往往會給人一種只重個人精神層面的煉養,而不重視個人才能發揮的印象。事實上,實現個人價值的「無不為」目標,才是解讀《道德經》該注意的問題。否則,就會偏執偏信,不只會曲解《道德經》,更會宗教化老子。

老子的「不爭」是指強者不與弱者爭,「不爭」是強者的自然選擇。

姜先生說:普度眾生、離苦得樂是自己先樂,才能帶動大家一起樂,這才是「道」;自己精神上、物質上都一貧如洗,又沒有一技之長,不能惠益眾生,你度誰啊?

所以,不要以為入了道了就可以“安貧樂道”了,那是大糊塗!貧有貧道,富有富道,我只希望人人富有,只要“成功而弗居”,不“貴富而驕”,就不會“自遺咎”。

同時,姜先生提醒說:老子不讓任何人“與世無爭”,所謂“不爭”本指侯王不與民爭,強者不與弱者爭,是“知其雄守其雌”的不爭,因此「強」是前提,「守雌」是強者的自然選擇。