有人評價說:

“他沒有產生什麼,可每一樣事物都通向他。”

他就是西方古典音樂之父——

約翰·塞巴斯蒂安·巴赫(J.S.巴赫)。

艱難清苦的童年

1685年,巴赫出生於德國愛森納赫小鎮的音樂世家。可以說,巴赫天生是帶著音樂基因的,他的家族世代以音樂為生,父親是當地的小提琴家,大哥在教堂擔任管風琴手。因此,幼時的巴赫接受了良好的音樂教育,並學會了演奏小提琴、中提琴等各種樂器。

但命運並沒有饋贈他一個完整幸福的童年。 10歲時,由於父母先後離世,小小年紀的巴赫只好投靠已經成年的大哥。哥哥家中收藏了許多手抄本樂譜,卻不允許巴赫觸碰,只是在閒暇之餘教他樂器。於是巴赫就在夜裡偷偷把樂譜拿出來,藉著月光抄寫。這使他對音樂的興趣愈發濃厚,但也對巴赫的眼睛造成了不可逆轉的傷害。

15歲時,巴赫依靠美妙的歌喉與出色的樂器演奏被當地的唱詩班錄取,同時進入神學校學習管風琴,開始獨立謀生。在學校,巴赫常泡在圖書館裡,翻閱各種古典音樂作品,如同海綿一般汲取歐洲各種流派的藝術理論。為了練琴,他常常通宵達旦,徹夜不眠,還會在假日步行數十公里去漢堡聆聽名家的演奏。

1703年,18歲的巴赫從學校畢業,成為魏瑪宮廷樂團的小提琴手,後來又受聘成為教堂的管風琴手。從此,他走上了波瀾壯闊的創作生涯,開啟了一個浩瀚無垠的音樂宇宙,並在三個不同的階段創作了大量傑出的作品。

魏瑪時期

(1708-1717年)

1708年,在魏瑪大公的聘請下,巴赫再次來到魏瑪宮廷擔任管風琴手,後來也當上樂隊的指揮。此時的巴赫正值青壯年,他的音樂中也洋溢著青春的熱情與朝氣。

在魏瑪的九年時間裡,巴赫接觸了法國和義大利的音樂,並創作了大量的管風琴曲。他的《D小調託卡塔與賦格》是管風琴乃至西方音樂史上最重要、最傑出的作品之一,樂段行進恣意大膽,如海浪般不停湧動翻滾,充滿磅礴的力量歌熱烈奔放的精神。

1717年,經過一番周折,32歲的巴赫離開了魏瑪,來到克滕宮廷擔任樂長,由此進入到了他創作生涯的第二個階段——克滕時期。

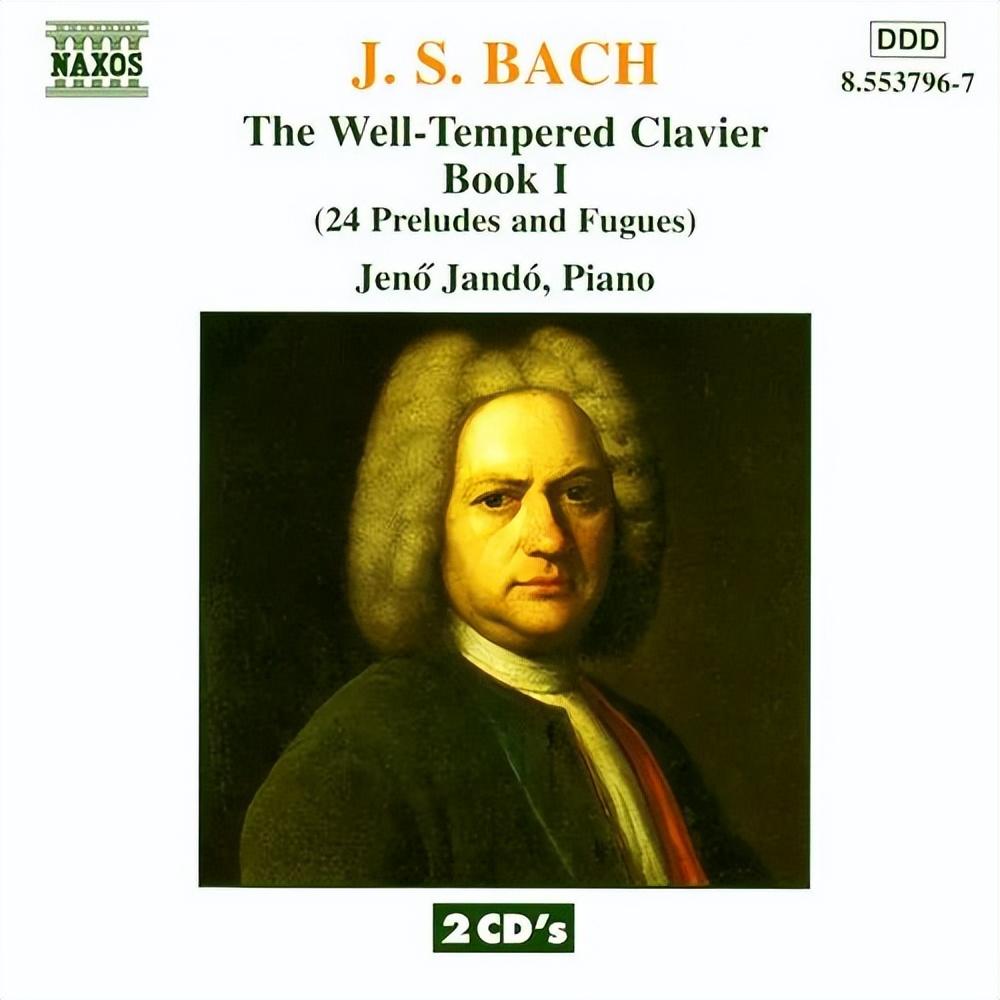

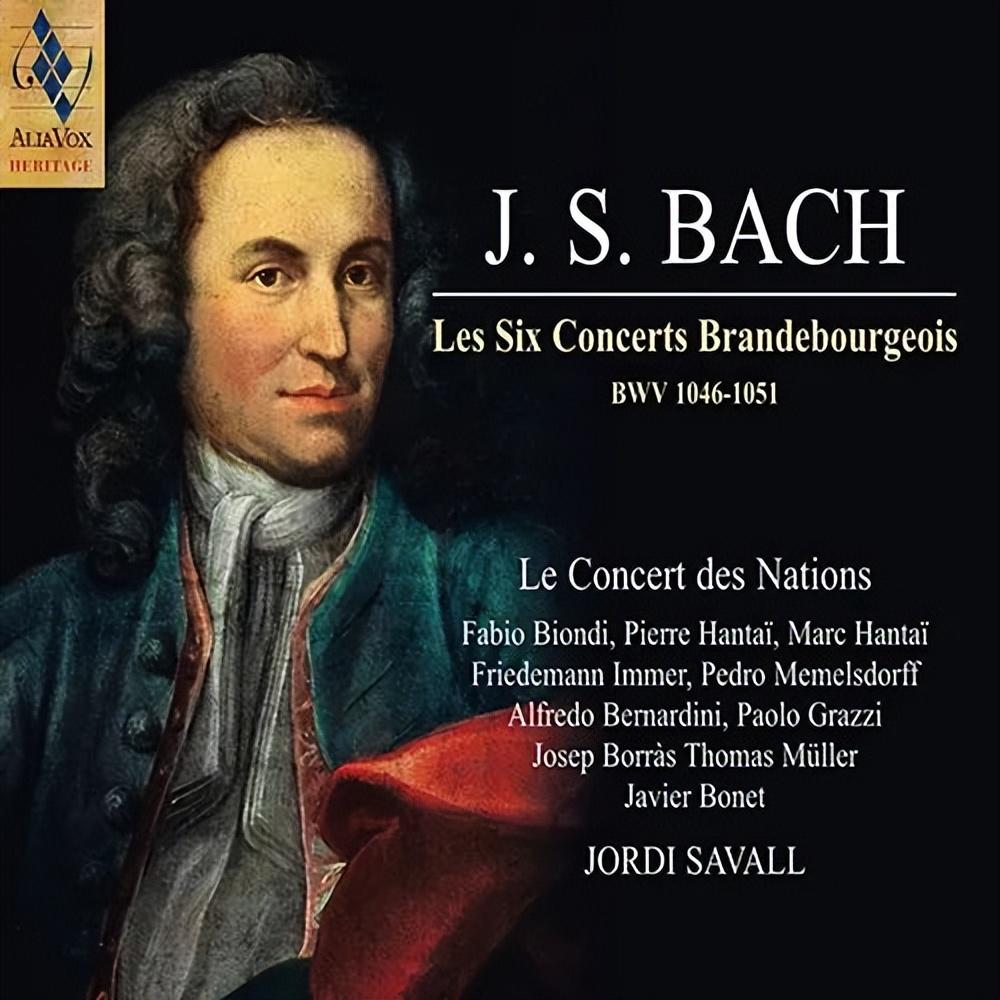

克滕時期

(1718-1723年)

由於克騰親王偏愛世俗音樂,巴赫的創作也主要集中在世俗音樂方面。這段時間是巴赫一生中的黃金時代——他創作的《平均律鋼琴曲集》(第一卷)證明了十二平均律的優越性和實用價值,是一部劃時代的作品,對後世影響極為深遠,被譽為「鍵盤樂的舊約聖經」。這部套曲也一舉奠定了巴赫在音樂史上無可撼動的地位。

六首《勃蘭登堡協奏曲》也是在這段時期的傑作。這是“六首為不同樂器所作的協奏曲”,巴赫幾乎動員了當時所有可能的樂器編制,同時更借助了巧妙的樂思應用,將巴洛克時期的器樂音樂推向了最後的巔峰。

此外,巴赫也創作了《英國組曲》《法國組曲》《創意曲》等大量出色的世俗宗教音樂。

萊比錫時期

(1723-1750年)

1723年,由於克滕親王對音樂的興趣逐漸消退,於是巴赫辭去了克滕宮廷中的職務,移居萊比錫,並再也沒有離開過。這27年時間,就是巴赫創作生涯的第三個階段──萊比錫時期,也是他創作生涯中最長、最重要的時期。

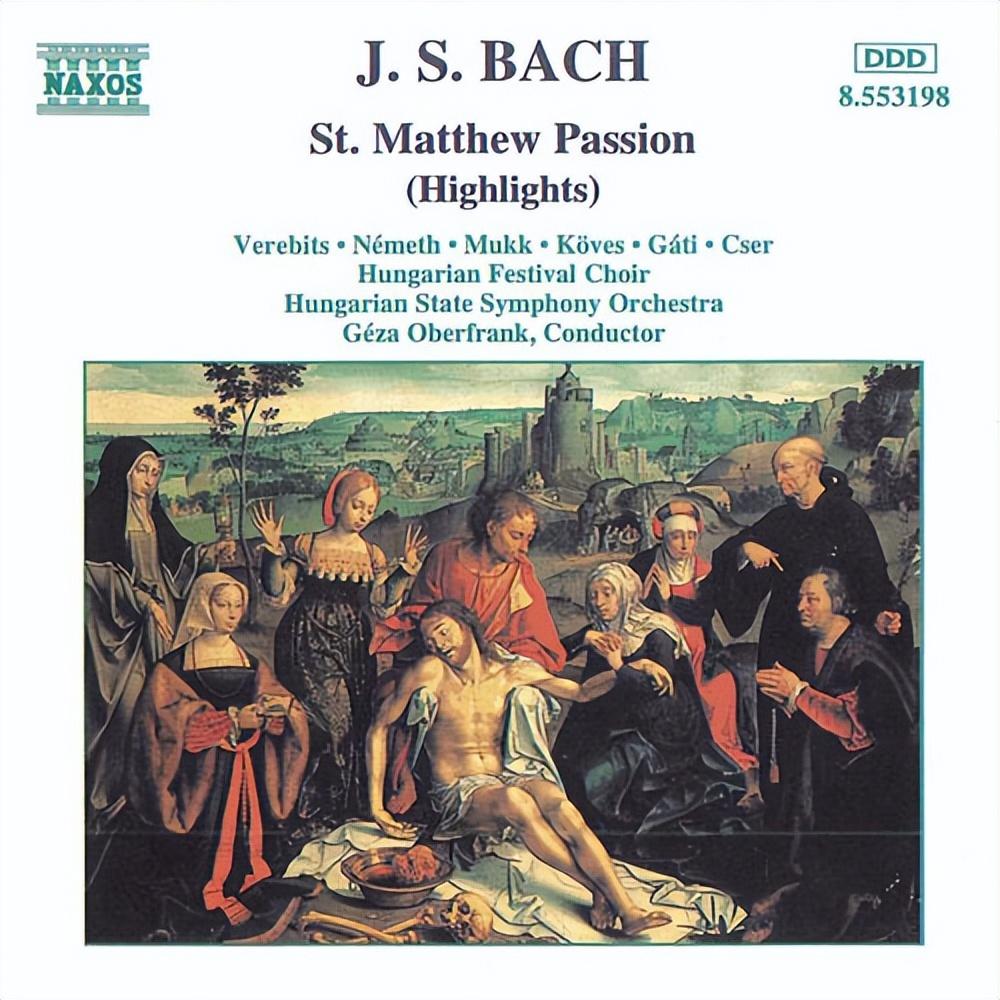

在萊比錫,巴赫主要擔任教會和教會學校的音樂指導。此時的巴赫無論演奏技巧或作曲水平都已到了爐火純青的地步。作為工作的一部分,他需要為教堂的合唱團創作新作品,以便在特定的日子表演。因此,巴赫寫下大量宗教音樂,如清唱劇、神劇、受難曲等,其中最著名的是《馬太受難曲》《B小調彌撒曲》等。

由於長期用眼過度,巴赫視力減退,晚年更是雙眼失明,但他仍用口述的方式堅持創作。 1750年的一個夜晚,巴赫安然地走向了他心中的神壇,為自己的一生畫下休止符,享年65歲。而他身後留下的,是極為豐富的音樂遺產。

大師眼中的巴赫

在相當長的時間裡,巴赫的音樂並沒有為世人所承認,直到1829年門德爾松指揮上演了《馬太受難曲》,巴赫的音樂才得以重見天日,受到廣泛歡迎,而巴赫更是被許多古典大師視作偶像。

奧地利作曲家馬勒說-「在巴赫的作品中,所有構成音樂生命的細胞都是統一的,因為世界是上帝的;再沒有比這更恢弘的複調音樂! 」

德國作曲家貝多芬說—“他的名字應該是‘大海’而不是‘小溪’(Bach在德語裡是‘小溪’/Brook的意思)。”

奧地利作曲家舒伯特說——“J.S巴赫每件事情都已經做得很完美,他是一個善始善終的人。”

德國作曲家瓦格納則稱巴赫的音樂為“所有音樂中最驚人的奇蹟。”

巴赫一生坎坷清苦,

他從小失去雙親,

和兩任妻子所生的孩子也夭折了許多,

並輾轉多地為生活而奔波。

但他始終保有一顆聖潔的心靈,

並將畢生精力都奉獻給了音樂,

這何嘗不是一種生命的永恆。