龍與鳳是中國古人精神世界中出類拔萃的靈物。提及“人中龍鳳”,不少人最先想到的可能是三國時期的諸葛亮、龐統,他們分別有“臥龍”“鳳雛”的美稱。其實在他們之前,道家的代表人物老子、儒家的代表人物孔子也曾被視若“人中龍鳳”。

龍與鳳是中國古人精神世界中出類拔萃的靈物。提及“人中龍鳳”,不少人最先想到的可能是三國時期的諸葛亮、龐統,他們分別有“臥龍”“鳳雛”的美稱。其實在他們之前,道家的代表人物老子、儒家的代表人物孔子也曾被視若“人中龍鳳”。

「老子之學「不落言筌」」

有趣的是,視老子為龍的正是孔子。

司馬遷在《史記》中記錄了這個故事:孔子從老子處問禮回來後,弟子們想聽聽老師對老子的評價。孔子經過一番思考後表示,老子實在非同尋常,真不知如何形容他。如果一定要講一講,或許可說「其猶龍」吧。

之所以會認為老子跟龍相仿,孔子作了簡短的說明:天上的飛鳥、水中的遊魚和山中的走獸,雖不容易捕獲,但並非不可能,因為我們可以把握住它們的生活習性。例如鳥,我們知道它會飛;又如魚,我們知道它會遊;再如獸,我們知道它會走。而要捕獲走獸可以用網套,捕獲遊魚可以用垂綸,捕獲飛鳥可以用箭射。但龍不同,能飛、能遊、能走,行蹤不定,變化莫測。

在這裡,孔子傳達的言外之意就是,老子其人其學非一般的世俗知見所能範圍與牢籠。換言之,老子之學“不落言筌”。

在《史記》之外,《莊子》也有一段相關記載——

“誨人不倦”的孔子見過老子後多日沒言語,這讓弟子們感到有些反常。有人問老師:您去見老聃,對他有什麼規諫和教誨嗎?孔子道:此言差矣!我所見的老聃是跟龍一樣的人物,而龍不論是蜷縮起來還是伸展開來,都是那麼從容自在,乘雲駕霧而優游於陰陽二氣之間。老聃就是如此,其德其能皆在我之上。在他面前,我只有瞠目結舌的份,怎麼可能去規諫、教誨呢?

聽了孔子的描述後,弟子子貢感到非常不可思議:難道人真的可以像龍那樣做到安居不動而神采奕奕、靜默深沉卻深切感人、言談舉止如同天地運行嗎?

在這則故事中,作者藉孔子與子貢之口而言的「合而成體,散而成章」「屍居而龍見,雷聲而淵默,發動如天地」等,不僅體現了其心目中龍的形象,也體現了時人對老子「無為」主張的生動描述。

參觀者在觀賞大型漆藝作品《道德經頌》。 新華社 發

參觀者在觀賞大型漆藝作品《道德經頌》。 新華社 發

值得注意的是,在孔子將老子比作龍之時,老子似乎也把孔子比作鳳。這則故事見於《太平御覽》所引的一段《莊子》佚文中——

老子見到孔子及隨行的弟子五人,便問孔子:他們都是誰?孔子根據弟子的各自特點分別作了介紹。聽完之後,老子感嘆道:我曾聽說南方有種聖鳥,人們稱其為鳳。鳳所居住的地方積石千里,棲息於如美玉般高貴、聖潔的瓊樹之上……鳳鳥外表看起來十分華美,從頭到尾無不彰顯著聖明、仁義、智慧、賢德。

將孔子比喻為鳳的,還有楚國的狂人接輿,在《論語》中有明確記載。面對「知其不可而為之」的孔子,接輿邊走邊唱道:鳳凰啊,鳳凰!如今道德澆薄,世風日下!過去的已經過去,多言無益;未來的尚未到來,還可期冀。

「孔子崇文「約之以禮」」

從上述記載和故事中不難看出,將老子、孔子比作龍鳳,其實是古人的巧妙比德,其所注重的不是外在的形似而是內在的神似。

大體而言,龍鳳是想像的產物,是歷史記憶“層累”的結果。從先秦文獻來看,龍並非最高統治者的象徵或“帝德”“天威”的標記,而似乎是現實中存在的動物,可以豢養甚至食用。如《左傳》有言:“古者畜龍,故國有豢龍氏,有御龍氏。”

從甲骨文來看,龍可能是有著巨口獠牙的動物。在宋代畫家馬麟的《三官巡視圖》中,水官所禦之龍的嘴上套有粗實的鍊子也體現了這一點。這亦與老子給孔子留下的「不怒自威」「難以說服」的印像有幾分暗合。

隨著宗教祭祀活動的發展與需要,龍逐漸從現實世界進入精神世界,並因其能飛、能遊而成為溝通天地的媒介、人神交通的使者以及在天地間自由遨遊的象徵。河南濮陽的蚌塑龍虎圖以及戰國帛畫《人物龍鳳圖》《人物御龍圖》等,都鮮明地體現了這一點。

從某個意義上甚至可以說,龍是作為馬的高配版而出現的。在《週禮》中,就有「馬八尺以上為龍」的說法。此外,正如有駟馬之駕一樣,神人所駕的龍往往不只一條。據《山海經》記載,南方祝融、北方禺彥、西方蓐收、東方勾芒四位神人皆是「乘兩龍」。

進一步來看,神人禦龍折射出古人的一種理想生活狀態,這就是「遊」。 《莊子》開頭《逍遙遊》描述了這種理想生活狀態:「藐姑射之山,有神人居焉……乘雲氣,禦飛龍,而遊乎四海之外。」這似乎又合乎老子給孔子留下的印象,即老子思想“如天馬行空”,貫通天地之間,窮究天人之際。

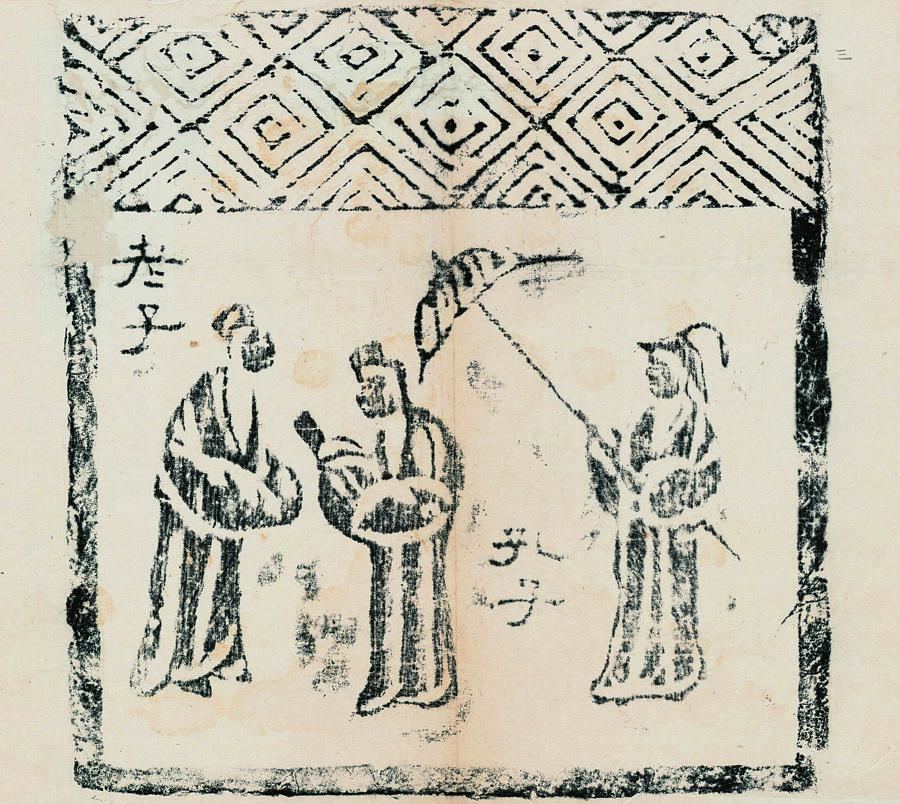

東漢《孔子見老子畫像磚》。 資料圖片

東漢《孔子見老子畫像磚》。 資料圖片

除了威猛而難以馴化之外,龍的另一個特點是能屈能伸、能上能下,善於變化而不可捉摸。

《管子》有言:“欲小則化如蠶蠋,欲大則藏於天下,欲尚則凌於雲氣,欲下則入於深泉。變化無日,上下無時。”

劉向《說苑》有言:「神龍能為高,能為下,能為大,能為小,能為幽,能為明,能為短,能為長。昭乎其高也,淵乎其下也,薄乎天光也,高乎其著也。

許慎在《說文解字》中也有類似的解釋:“龍,鱗蟲之長,能幽能明,能細能巨,能短能長。”

這些描述同老子「貴守柔」之道有相似性。 《莊子》進一步肯定了這一點:「若夫乘道德而浮游則不然,無譽無訾,一龍一蛇,與時俱化,而無肯專為。一上一下,以和為量,浮游乎萬物之祖。

值得補充說明的是,關於如何理解孔子口中的龍,馬王堆帛書《二三子問》給出了一個很好的提示:面對弟子們的發問,孔子作了耐心的解答,其核心觀點是“龍大矣”,變化萬方而不失本形,可謂至神至能。這也正是老子其人其學所體現的特點。老子身為史官,博覽群書而學識淵博,通曉古今而志究天人,不可謂不“大”。

而之所以用鳳來比喻孔子,則與鳳之德密切相關。簡而言之,主要體現為兩點:“文”與“德”。

《山海經》說:“有鳥焉,其狀如雞,五采而文,名曰鳳皇,首文曰德,翼文曰義,背文曰禮,膺文曰仁,腹文曰信。是鳥也,飲食自然,自歌自舞,見則天下安寧。”

可以說,「五采而文」是鳳的鮮明特點,這與孔子其人其學亦相契合。作為夫子的孔子崇文,主張“博學於文,約之以禮”,希望以仁德教化民眾,進而使天下從蒙昧走向文明。

與之相關聯的是,鳳凰也是一種聖德的象徵。 《尚書》有言:“簫韶九成,鳳皇來儀。”而世人“知孔子有聖德”,故比孔子於鳳。

不難看出,與龍主要體現為一種遨遊天地間的狀態不同,鳳較多體現的是協和萬邦、四方來儀的姿態。

一言以蔽之,老子猶龍,孔子如鳳;一貴幽隱,一尚文明。龍與水相關,鳳與火相關;水淵深而幽隱,火燦爛而文明。

透過對龍與鳳的意象品析,我們可以更了解古人對老子、孔子其人其學的認識;透過對老子、孔子其人其學的領悟,我們又可以增進對龍之大、鳳之德的了解。