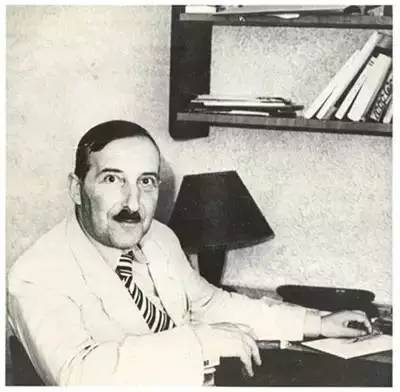

他出生於猶太貴族家庭,與羅曼·羅蘭惺惺相惜,與愛因斯坦透過書信,和高爾基互為知己。

在之後的歲月,戰爭迫使世界瘡痍,無數年輕的生命化為白骨。

他曾感嘆:「歐洲已經死了」。

當人們再次發現他時,他妥帖地安排好一切,安詳地和綠蒂躺在一起,他的靈魂,或許注定飄蕩在那些優雅而繁華的歲月裡。

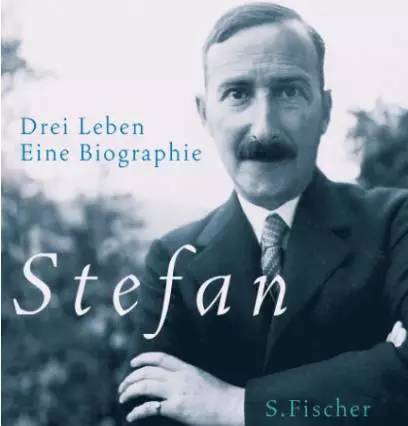

提到史蒂芬‧茨威格,或許你會感覺到有點陌生。但提起《一個陌生女子的來信》、《人類星星閃耀時》、《象棋的故事》這些耳熟能詳的的作品的時候,你可能會恍然大悟。

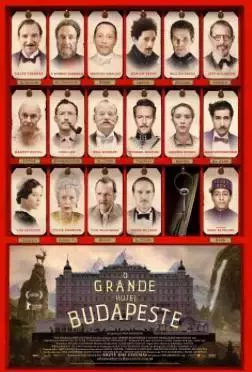

2014年,一部《布達佩斯大飯店》在豆瓣上刮起一陣旋風。

人們驚嘆於導演魏斯安德森所構造的暖色調的布達佩斯,浪漫的音樂、精緻的服裝還原了一個優雅的昨日歐洲。

不過在人們感嘆布達佩斯的美好昨日一去不返之時,導演卻狡猾地表示:

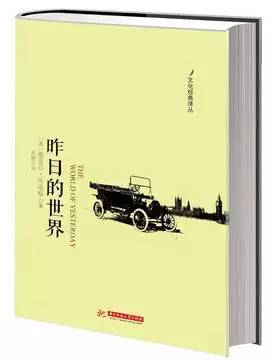

如果你覺得這事情發生在匈牙利卻是大錯特錯,故事真正發生的地點其實是在奧地利。電影的靈感來自奧地利作家史蒂芬‧茨威格的傳記《昨日的世界》。

這本書曾是歐洲天才們的座上賓。

徐靜蕾曾經自導自演過一部電影,改編自茨威格那部《一個陌生女人的來信》:

電影伴隨著林海的《琵琶語》,導演絮絮地講述了一個女人數十年不求回報的單戀,臨終之時,她唯一的要求,僅希望這個男人能認出來自己。

我們也先來回顧茨威格這一生的傳奇。

01 貴族

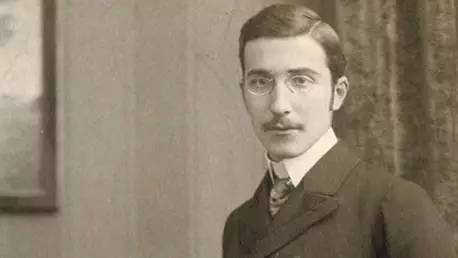

1881年11月28日,史蒂芬‧茨威格出生於維也納的一個富裕猶太家庭。他是十九世紀的嬰兒,故而他的靈魂也始終飄蕩在十九世紀的繁榮、富足的夢裡。

那時候戰爭在人們眼裡是不可能發生的事情,人們知道為房屋上保險,為意外事故上保險,會為了養老買好儲備券,甚至連傭人都會知道給自己買老年保險金,預先存一筆喪葬費,安頓好這一切之後,人們已沒有任何憂慮,便盡情享受工業繁榮帶來的盛世。

茨威格的父親是這個盛世的受益者,他經營一家織布作坊,並逐漸發展成了大公司。而母親則出身於上流貴族家庭,有著極佳的教養和嚴苛的等級觀念。

那時的維也納是一個文化中心,站在權力中心的總理不會引人注目,手握大把金錢的富商也沒有人追捧,真正惹人羨慕的是皇家劇院裡的演員們,他們妝容精緻,舉止體面,談吐優雅,人們不是渴望成為一個知識分子,哪怕一貧如洗,就是希望能夠和這些人交談,哪怕只是做他們的僕從。

生活於這樣氛圍的茨威格,常常偷偷溜進交響樂隊的排練場,跑到舊書店裡翻閱那些頁邊泛黃的古書,和朋友在咖啡館討論尼采,觀察人類。

他17歲時便開始寫詩,到21歲時,他已經寫了兩百多首。對於這個世界,他表現出來的是這樣盛大的熱情。

儘管出身優渥,茨威格卻煩透了那些虛偽的上流交際,上了大學之後,他逃離了那些狹窄的社交圈,在柏林他尋求到了人生難得的自由。大學畢業後,他又遊歷四方,結交各種人。

那段日子在《昨日的世界》裡描繪得簡直如同飄揚激昂的進行曲,每一天,每一天,年輕的茨威格都在結識和自己志同道合的朋友們,一起為文學舉杯,為詩和藝術歡唱。

茨威格天性溫和,不像毛姆這樣的作家一樣刁鑽、犀利,這種天賦大概是與生俱來的,所以他很得朋友們的喜歡,他和羅曼羅蘭惺惺相惜,又深受{ /b}佛洛伊德的影響,他曾與愛因斯坦透過書信,在遙遠的蘇聯,{/ b}高爾基都和他互為知己…

可以說,作家的人緣像他這樣好的,十分少見!

02 戰爭

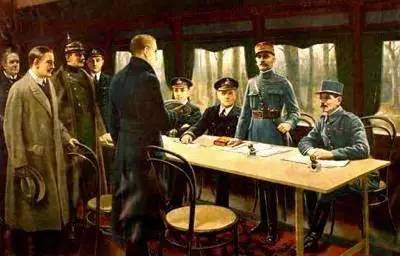

1914年,歐洲陷入了第一次世界大戰。

茨威格是這樣記述那段日子的:

大家都感到情況越來越嚴重。

一股不安的冷風突然吹到海灘,

把海灘上的人一掃而空。

數以千計的人離開旅館,

向火車站奔去。 縱然是最不容易受蒙蔽的人現在也開始急急忙忙收拾箱子。 連我自己也在剛一聽到奧地利向塞爾維亞宣戰的消息以後,就趕緊訂了一張火車票,而且也正及時。

他少年時的朋友被逼著穿上戎裝,他的好友羅曼·羅蘭一夜之間被朋友們出賣,而他悲哀地見到了年輕人成了屍體,歐洲,曾經的文化聖殿成為了野蠻的屠宰場。

這場戰爭讓他見識到了人性的醜陋和文明的脆弱。

痛苦還在後面!德國戰敗後,他回到了奧地利。 他悲哀地看到戰爭讓奧地利陷入了貧困,物價飛漲,那些精緻的精裝書如今只能用來換點黑麵包,貧困激發了仇恨,也煽動起了民族情緒,人們立志復仇。

1933年,希特勒上台。

已成為明星作家的茨威格被納粹驅逐,書籍被禁毀,自己只能流亡海外。他曾有萬卷藏書,而今散落四方。

他曾是祖國的驕傲,民眾仰望的巨星,而今卻成了納粹的罪人。

每一天,他都聽到從國內傳來的悲慘消息,他曾自由遊歷各國,如今卻需要看別人用鋼戳標記自己的護照。每一下都是屈辱印記。

「歐洲已經死了。」

正是這樣的悲哀,讓已經衰老的茨威格感到絕望。

他曾寫詩勉勵自己:

「只有離塵遁世,才會更真誠地熱愛生活。」

然而曾經讓他快樂的寫作也無法拯救他。 75年前,也就是1942年2月22日,一個星期日中午,他送走了自己的女管家,並寫了一封給世界的遺書:

「我向我所有的朋友致意,願你們在經過這漫漫長夜之後,還能看到旭日東升,而我這個過於急性子的人要先你們而去了。”

當人們發現他的屍體時,人們發現他和綠蒂躺在一起,彷彿睡著了一樣,安寧,平靜。 旁邊的櫃子上放著他一個星期以來寫好的給親友的書信,以及如何安排自己的寵物狗的信件。

他妥帖地做好這一切,彷彿是一次平常的旅行,而這次名為死亡的旅行卻讓很多人無法理解:為什麼已經安全的他不能再堅持一會兒,等到勝利。

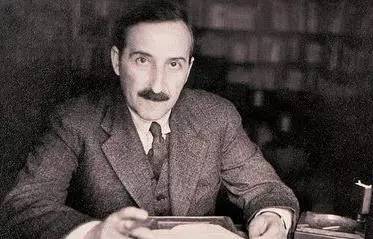

03 文壇大家

茨威格的作品一度很受歡迎,也正因此他被文學批評家忽略,以為他並不重要,只是個普通的暢銷作家。

茨威格絕對是個對讀者很善良的作家,他的作品不擺花架子,平易近人。

他說自己最討厭那些節奏緩慢的小說,因而要求自己寫作情節跌宕起伏,懸念不斷。

或許是出於對人的興趣,茨威格寫了許多傳記文學:

比如說——

《三位大師》(巴爾札克、狄更斯、陀思妥耶夫斯基)

《與魔的搏鬥》(荷爾德林、克萊斯特、尼采)

《三位作家的生平》(卡薩諾瓦、司湯達、托爾斯泰)

讀他的書,你會發現這傢伙涉獵極廣,又極有藝術品位,卻又如此謙遜、溫和。

連那些曾經忽略他的批評家們閱讀他,研究他,也會情不自禁地著迷和感嘆:

茨威格深受好友佛洛伊德的精神分析理論影響,他所創造的人物都有著幽深曲折的心理,孤獨而耐人尋味。

也許是他曾經遊歷四方經歷太多人與事的原因,他洞悉人類,可是那座精神家園中到底有些什麼? 恐怕那些閱讀批評他的人卻也只能從他的著作裡尋找著那一點殘垣斷壁了。