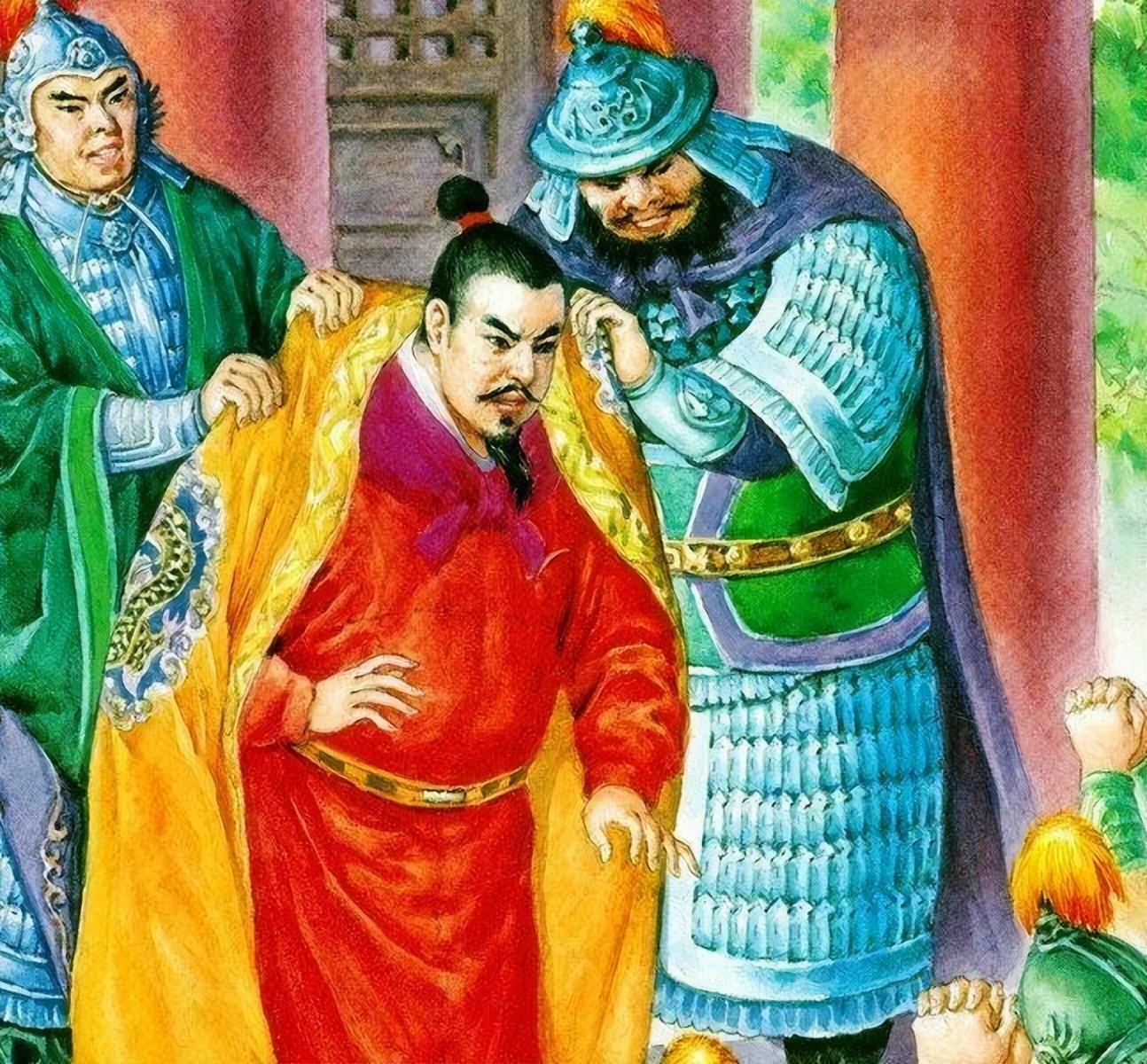

「燭影斧聲「中的趙匡胤到底是怎麼死的?為什麼千百年來始終眾說紛紜?

從黃袍加身到燭影斧聲,從趙構登基到而拒不迎請二聖還朝,到禪讓皇位給趙匡胤的後人,趙家的天下令人疑竇叢生。一句話,江山來的不地道。而千百年來,沒有人能夠說得清,到得明的燭影斧聲中,趙匡胤到底是怎麼死的?究竟有哪些看法?究竟哪種可能性較大?

北宋開國皇帝宋太祖趙匡胤在開寶九年(976年)十月的一個風雪之夜,突然死去,為後世留下了“燭影斧聲“的千古之謎。趙匡胤究竟是怎麼死的?歷來有三種說法。

一、趙匡胤是被其弟晉王趙光義毒死的。

趙匡胤和趙光義未發跡前認識一個道士,那道士見他二人有志向,有作為,曾預言他們將來有可能得天下。趙匡胤陳橋兵變,黃袍加身之後,有一次出外巡視,碰見了這個道士,便把他帶回宮來。兩人寒喧幾句,趙匡胤說:你這個活神仙,我早就想問你,可就找不到你。 「陛下要問什麼?小道洗耳恭聽。「你算一下,朕的陽壽還有多少?」那道士裝模作樣地看了看趙匡胤的氣色,掐指算了算,說道:『陛下!今年十月,是一大關。去,陛下,恕小徑直言,您就要早作準備了.今年十月,有一天夜裡會有大風雪,那是陛下駕崩的時刻.如果十月並無風雪,陛下就算闖過來了;如果在風雪中出現了危險,陛下能平安渡過,那也算闖過來了。

“……能否再說明白些呢!比方說,禍將來自何方?““這個嘛,一來小道法淺,只知其然,不知其所以然;二來天機不可洩露,小道縱然知道也不敢說出呀!”

從十月初一到十九,天氣一直很好,二十日的夜晚,天氣陡變,大雪紛飛。趙匡胤急忙派人去把趙光義叫來,說是要商量軍國大事。趙光義一來,趙匡胤把所有的人都打發走了。這天夜裡商量的究竟是什麼事,沒人能知道,因為就在這天夜裡,趙匡胤死掉了。

趙匡胤議事愛喝酒,當趙匡胤和趙光義在一起的時候,別的宦官和侍衛人員是在別的房間裡,他們雖然聽不清他倆說的什麼,但屋裡的燈光照出人的影子是看得清清楚楚的。只見這兩人在飲酒中忽然站起來,影子來回晃動了一陣,還看到趙光義顯得有點驚惶不安。

約三更時分,趙匡胤大聲說道:「幹得好!幹得好!」緊接著聽到斧斫的響聲。之後,一切寂靜下來。有人提出萬歲與晉王是不是都喝醉了,要去看看。太監王繼恩(司馬光《澇水紀聞》中,誤做王繼隆)卻藉口「沒有聖旨,我等怎敢造次?「不讓大家過去。約摸五更天,趙光義出來宣布皇上駕崩,並說趙匡胤臨終時把皇位傳給了他。趙匡胤就這樣不明不白地死在了自己弟弟手裡。

另一方面,原來住在皇宮裡的道士竟然也在燭影斧聲的前幾天,神秘地人間蒸發,不知所終。 “上酷留之,俾宿後苑。苑吏或見宿於木末鳥巢中,或數日不見。”

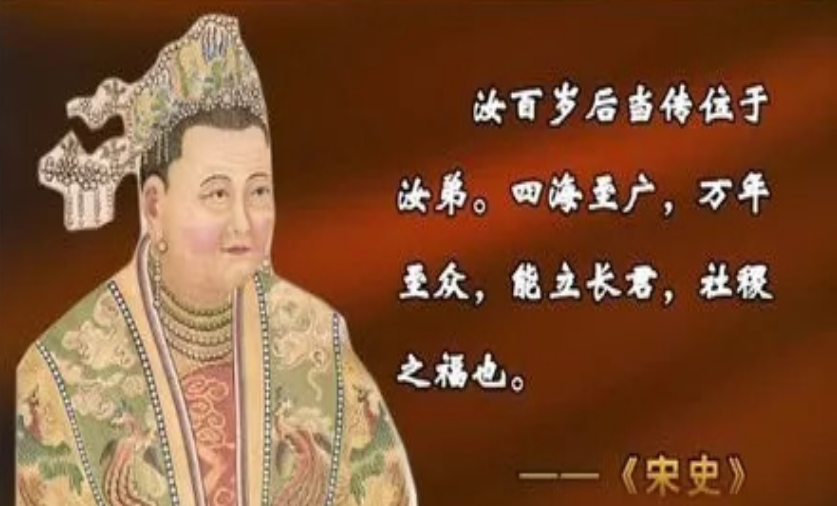

趙光義繼位之後,很快把因受賄而於開寶六年八月被免去宰相職務的趙普召回京城。趙普回京以後,把一個金匣子交給趙光義。匣子裡放著幾張紙,工工整整地記載著這樣一件事:建隆二年(961年),太后不豫,太祖侍藥餌不離左右,疾亟,召趙普入受遺命。太后問太祖曰:“汝知所以得天下乎?“太祖嗚噎不能對。太后因問之,太祖曰:“臣所以得天下者,皆祖考及太后之積慶也。“(都是祖宗積德,太后的福分)太后曰:“不然。正由周世宗使幼兒主天下耳。使周氏固有長君,天下豈為汝有乎?汝百年後當傳位於汝弟。四海至廣,萬機至眾,能立長君,社稷之福也。“太祖頓首泣曰:“敢不如教。“大後顧謂趙普曰:“爾同記吾言,不可違也。“命普於楣前為約誓書,普於紙尾書“臣普書”藏之金匱,命謹密宮人掌之。

金匱之盟正式公開是在太宗即位的第六年,即太平興國六年(981年)九月。此次為趙普所獻,並為太宗發現和公開的“金匱之約“正為“獨傳約“ 。核心意思即傳位於弟趙光義,北宋官方文獻中《實錄》、《國史》等所記錄和承認的“金匱之約” 也只是“獨傳約”,此即金匱之盟的由來。

此時,外界謠傳“斧聲燭影”,對遼光義也知道很多人懷疑他皇位是否來路不正。但是,簽訂金匱之盟的唯一在世的見證者──趙普拿出杜太后遺命,正好可以平息外界的流言蜚語,證明其登基的合法性。於是,金匱之盟被公佈天下。

另一方面,北宋時期的私史稗乘對金匱之盟多有「三傳約「的記錄,即「太宗傳之廷美,而廷美復傳之德昭」。例如,《宋史紀事本末》記載說:「汝百年之後,當傳位於光義,光義傳於光美,光美傳於德昭(太祖子)」。

但是,長期以來卻找不到盟約的原文,即使金匱之盟存在的可能性很大,但對金匱之盟的具體內容卻眾說紛紜。

關於“金匱之盟”,一些宋史學者根據各種事實分析,認為所謂“金匱之盟”系趙光義篡位後的偽造。立“金匱之盟”時,趙匡胤才三十五歲,正值壯年,難道杜太后真認為兒子要早死嗎?何況這時長孫德昭,已經十一歲,根本不存在什麼“主幼“的問題。這顯然是趙光義勾結太監王繼恩等把趙匡胤害死,奪得帝位後,又拉趙普來補演一出“金匱之盟”,為自己篡位披上一件合法的外衣。而且,更主要的是,從宋太宗趙光義到南宋的趙構都沒有做到兄終弟及。

宰相趙普原先一直反對趙光義繼位,主張立太祖之子。 973年8月趙普被罷相,同年9月立太祖三弟光義為“晉王”。趙普是看風使舵的人物,在趙匡胤死後,扮演獻出“金匱之盟”的角色自然是駕輕就熟。

於是,不妨對“燭影斧聲“作出了以下推斷。

趙光義入宮之後,趙匡胤照例屏退隨從,與趙光義坐下喝酒。喝酒時,趙匡胤說起道士的話,並對後事做了必要的交代。趙光義自然要對哥哥安慰一番,並乘其不備,在他的酒裡下了毒藥,趙匡胤中毒之後,才明白自己是中了姦計,於是指著趙光義說:“幹得好!幹得好!「並且,拿起玉質的小斧子煩躁地敲打著楹柱,發出「咚」聲,這很可能就是「燭影斧聲「的由來。

趙光義執政後,他的弟弟趙廷美被貶低房州,太祖長子趙德昭被迫自殺,次子趙德芳只活了二十二歲便不明不白地死去。由此,北宋的皇帝一律有趙光義的嫡系子孫繼承。

二、趙匡胤是病死的。

宋代諸王多短命暴亡,這主要是與趙氏宗室的家族病有關。趙氏宗室諸人多有躁鬱型精神病,趙匡胤即位以後,情緒或亢奮,或抑鬱。在著名的「杯酒釋兵權」事件中,他對石守信等人說:「吾終夕未嘗安枕而臥,反不及為節度使之樂。」渾不似開國帝王語言。臨死前一夜,侍寢者也覺其「鼻息有異「,這是腦出血典型症狀。他的死亡乃病歿。

宋代文瑩《湘山野錄》記載:一夕,太祖召光義(時為開封尹)“入大寢酌酒對飲,宦官宮妾悉屏之。但遙見燭影下太宗時或避席有不可勝之狀。飲訖,禁漏三鼓,殿下雪已數寸,太祖引柱斧戳雪,顧光義曰:好做,好做。遂解帶就寢,鼻息如雷,是夕,太宗留宿禁內。將五鼓,伺廬者寂無所聞,太祖已崩矣。太宗受遺詔於柩前即位,……引近臣環玉衣以瞻聖體,玉色瑩然,如出湯沐。”

這裡說太祖留太宗宿禁中,宋人多不以為然。如李燾《續資治鑑長編》提出此說「謬誤」即便留趙光義宿禁中,二人居處也不會太近。所以聽到太祖「鼻息如雷「的不是侍寢,就是宦官宮妾。正所謂,臥榻之側豈容他人酣睡。太祖入睡時無異狀,又有侍寢守護,說是受了趙光義謀害就不可思議了。

趙匡胤因病死在史料中也可以找到些蛛絲馬跡。如《資治通鑑長編》記載,他於開寶九年十月庚戌發病,癸醜夜四鼓「暴崩「中間三日為微兆期。又如前述,死前一夜「鼻息如雷「,侍寢亦覺其「鼻息有異「,這都是腦出血的典型症狀,此外,即位後的幾年中,情緒或亢奮,或抑鬱,趨向於兩個極端,有輕度躁鬱症的跡象。

趙匡胤的七世孫而非趙光義的嫡親後代的宋孝宗趙昚繼位的第一年即1163年開始編纂的史書《續資治通鑑長編》中,曾記載了趙匡胤去世那晚的一些小細節,當時,屋內只有趙匡胤和趙光義倆人喝酒,後來有人看到裡面燭光中人影閃動,並有趙匡胤的“斧子”擊地的聲音。

而當晚趙光義留宿宮中未走,而第二天大家就收到了趙匡胤的死信,隨後趙光義登基,因為這件事中,趙匡胤死得離奇,趙光義就成了最大嫌疑人,而這段事就成了成語「燭影斧聲」。

“燭影斧聲“的“斧”,並不是一般人所理解的作為武器的斧頭,而是一種叫“柱斧”的玉質禮器斧頭。這個“柱斧”並不是專門的武器,而是一種有像徵意義的禮器。趙匡胤比較喜歡隨身攜帶和把玩這種玉斧,而且,留下了不少記載。例如,趙匡胤一怒之下,用自己的玉斧的斧柄把打掉了一個官員兩顆牙齒。被打的官員說,你打我的事,史官自然會記到歷史裡。於是,趙匡胤急忙道歉。有一次,趙匡胤用自己心愛的小斧頭,把雷德驤的牙齒給打掉了兩顆。所以,燭影斧聲中的斧子只是趙匡胤把玩的玉斧,並不是一般人心目中的斧頭。

三、趙光義調戲宮妃被發覺,被迫弒兄。

根據北宋神宗時僧人文瑩《續湘山野錄》,北宋史學家司馬光《涑水記聞》,宋末遺民徐大焯《燼餘錄》等書的記載,可以對“燭影斧聲“事件做如下推測:

時至深夜,天下著大雪。宋太祖生病臥床,寵妃花蕊夫人費氏在旁服事。趙光義前來探視,此時太祖正在酣睡。趙光義見旁無一人,太祖又在熟睡之中,遂乘機調戲費氏。不料太祖此時突然醒來,正巧目睹了這場面,大怒,斥責光義。光義因此有「時或避席,有不可勝之狀「,史籍記載太祖對光義說:「好做,好做!」也許是指太祖對太宗的斥責:「你做的好事!你做的好事!「光義感到無論怎樣解釋都沒有用了,而且等待他的必將是一場災難,於是一不做,二不休,殺了自己的親哥哥宋太祖,然後,「惶窘歸邸「。

次日凌晨,宋皇后發現太祖已經身死,便慌忙叫宦官王繼恩去召太祖子秦王德芳。沒想到這個王繼恩是太宗安插的心腹,竟去了晉王府,叫光義趕快搶先即位。這時,在晉王府門口已坐有醫官賈德玄,說是叩府門不開,這也反映光義作賊心虛,又見來人召他去宮中而更驚恐,“猶豫不敢了”推託說;“吾當與家人議之“,久久不肯出門。而守在太祖遺體旁的宋皇后顯然已經清楚宋太祖死於誰手。這也許是宋皇后見到宋太祖時,太祖還有一口氣,告訴宋皇后此系趙光義所為,因此,當她發現來的不是秦王德芳,而是晉王時,大驚失色,哀求道: “吾母子之命,皆托官家”。官家恰恰是當時的人對皇帝的稱呼。試想,倘若宋皇后不知此中的情,又何必哀求光義保命呢?

晉王趙光義也明白宋皇后根本無力和自己爭奪皇位。於是,也是落下幾滴眼淚:「共保富貴,無憂也。」甲寅,晉王光義既皇帝位。

以上推理如能成立,那麼,太祖之死,“燭影斧聲“是由光義調戲太祖寵妃而引起的突發事件,帶有一定的偶然性。

四、趙匡胤究竟是怎麼死的?

在我看來,第三種說法,有一個致命的漏洞在於花蕊夫人費氏早就已經死去。另外,有資料稱,花蕊夫人為徐氏。本人認為徐氏為另一人,也早已過世。即使趙翼在歷史筆記《陔餘叢考》中提出了又一位花蕊夫人,則是南唐後主李煜的宮人。南唐滅亡後,她被俘入宋宮,後來被晉王趙光義殺害。

所以,在燭影斧聲之夜,花蕊夫人根本不可能在趙匡胤身邊。這種推測的女主角早已香消玉殞,自然無法成立。

花蕊夫人因介入宋廷內部權力鬥爭,在立太子的問題上觸犯了太祖弟弟光義,在一次后宮飲酒射獵時,被趙光義一箭射死。宋太祖趙匡胤對此也無從追究。

北宋中期邵博的《聞見近錄》中記載,趙匡胤率親王和后宮宴射於後苑,趙匡胤舉酒勸趙光義。趙光義答道:"如果花蕊夫人能為我折枝花來,我就飲酒。"趙匡胤命花蕊夫人折花時,趙光義引弓將她射死,隨後流淚抱著趙匡胤的腿說:“陛下方得天下,宜為社稷自重,遠離酒色!”趙匡胤也沒有責怪他,而是“飲射如故”。

從趙光義的人品來看,強搶民女,霸佔李煜後妃,掠奪北漢嬪妃,宋太宗之子宋真宗也慨嘆其父「宮中嬪禦頗多」。但是,戲妃直接導致「燭影斧聲」事件的爆發,可能性根本不存在。

至於,燭影斧聲之夜,趙匡胤的死因,筆者認為,很可能是被趙光義毒死。而那個能掐會算的道士,則是被趙光義買通,與趙光義合謀上演了一出雙簧。道士當然會料到,謀殺趙匡胤的行動,不論成敗,自己都在劫難逃,而人間蒸發。至於,其它說法的漏洞太多,難以自圓其說。

“上常切切記其語,至所期之夕,禦太清閣以望氣。是夕果晴,星斗明燦,上心方喜。俄而陰霾四起,天地陡變,雪雹驟降,移仗下閣。急傳宮鑰開門,召開封尹,即太宗也。延入大寢,酌酒對飲。宦官宮妾悉屏之,但遙見燭影下,太宗時或避席,有不可勝之狀。飲訖,禁漏三鼓,殿下雪已數寸。太祖引柱斧翟懓雪,顧太宗曰:'好做,好做。'遂解帶就寢,鼻息如雷。是夕,太宗留宿禁內,將五鼓,伺廬者寂無所聞,太祖已崩矣。太宗受遺詔,於柩前即位。逮曉登明堂,宣遺詔罷,聲慟,引近臣環玉衣以瞻聖體,玉色瑩然如出湯沐。”

當然,趙光義當天夜裡,不可能在皇宮就寢。除皇帝和尚未出閣的皇子以外,按照宋代宮廷制度,其他男子是不能夜宿皇宮。因此,太祖崩時唯有宋後在旁,太宗不在宮中。

宋皇后的本意,是令18歲的德芳繼位。不料,王繼恩私召晉王光義。見到趙光義,宋皇后明白自己的計劃已經落空,大驚小怪,稱趙光義為“官家”,乞求保住母子的性命。

宋太宗在和趙匡胤對酌的酒中下毒後,離開皇宮。後來,從王繼恩處知道趙匡胤已經中毒而駕崩,跟著王繼恩到皇宮。於是,趙光義登基為宋太宗。

至於,病逝說法的漏洞在於,巧合的因素太多。也許將來某一天,如果能夠對趙匡胤的遺骨進行分析鑑定,可以檢測出毒物含量是否明顯超標,來分析究竟是毒殺,還是病逝。如果,排除毒物含量超標的情況,則病逝說基本上是成立的。對金匱之盟也可以認為內容屬實。當然,金匱之盟的內容很可能被趙光義部分篡改過。

正是這個突發事件中,包含著光義密謀篡位的許多必然因素。促使光義下決心弒君篡位的更深刻背景,這就是兄弟之間矛盾日益尖銳。

晉王趙光義絕非甘居人下之輩,長期以來一直大力培植發展自己的勢力,宋太祖自然不會無動於衷,無所作為,他一直從多方面對光義的勢力加以打擊抑制。

作為趙光義來說,自然不無怨恨,而且積怨日深。另一方面,光義也清楚地知道太祖想傳位給秦王德芳。因此,這位頗有政治野心的胞弟,借一個機會殺兄弒君,搶班奪權是完全可能的。從後來的發展情況看,趙光義的繼位的確並不光彩。至少,趙光義並沒有做到兄終弟及,令趙匡胤的兒子繼位,而是由自己的嫡系子孫繼位。

南宋的開國皇帝,宋徽宗第九子趙構在選擇繼位者時,出人意料地選擇了宋太祖趙匡胤七世孫、宋高宗趙構的養子--趙昚,作為南宋第二位皇帝、宋朝第十一位皇帝、宋朝第十一位皇帝位皇帝。 1132年,趙昚被高宗選中育於宮中,1160年,被立為皇子,受封開府儀同三司、寧國軍節度使,封建王。 1162年5月,被立為皇太子,改名趙昚。 1162年6月,宋高宗已經當了三十六年皇帝以後,以「倦勤「為由,傳位給養子趙昚,即宋孝宗,自稱太上皇帝。

趙構並非天生喪失生育能力,他與潘賢妃於1127年7月23日生過一個男孩,叫趙旉,但2歲夭折。固然,趙構後來喪失生育能力,沒有留下嫡親骨血。但是,趙構立趙匡胤的第七世孫為太子,並禪位於趙昚,而沒有立趙光義的直系後代為皇太子,基本原因在於,趙構心裡明白,燭影斧聲中,趙光義登基,實在是有貓膩。現在,收養並禪位於趙昚,也算是一種心理上的平衡。

於是,形成一種局面:北宋除開國皇帝、宋太祖趙匡胤外,其他皇帝都出自宋太宗趙光義一脈;南宋除開國皇帝、宋高宗趙構外,其他皇帝都出自宋太祖一脈。由此,在某種程度上,也可以從某一側面說明,趙光義搶班奪權的事實。