法國文學家伏爾泰是個“中國迷”,在他一生的作品中,有不少都是藉鑑了中國文化的元素,尤其是一部由《趙氏孤兒》所改編的戲劇,更是在法國大為著名。至於其改編行為所獲得的巨大成功,完全與他的創作理念有關。伏爾泰的這句話究竟是什麼?如果您想知道,就讓小編來為您揭秘:

(本文所有圖片,全部來自網絡,感謝原作者,如侵犯您的權利,請聯繫本號作者刪除。圖片與內容無關,請勿對號入座)

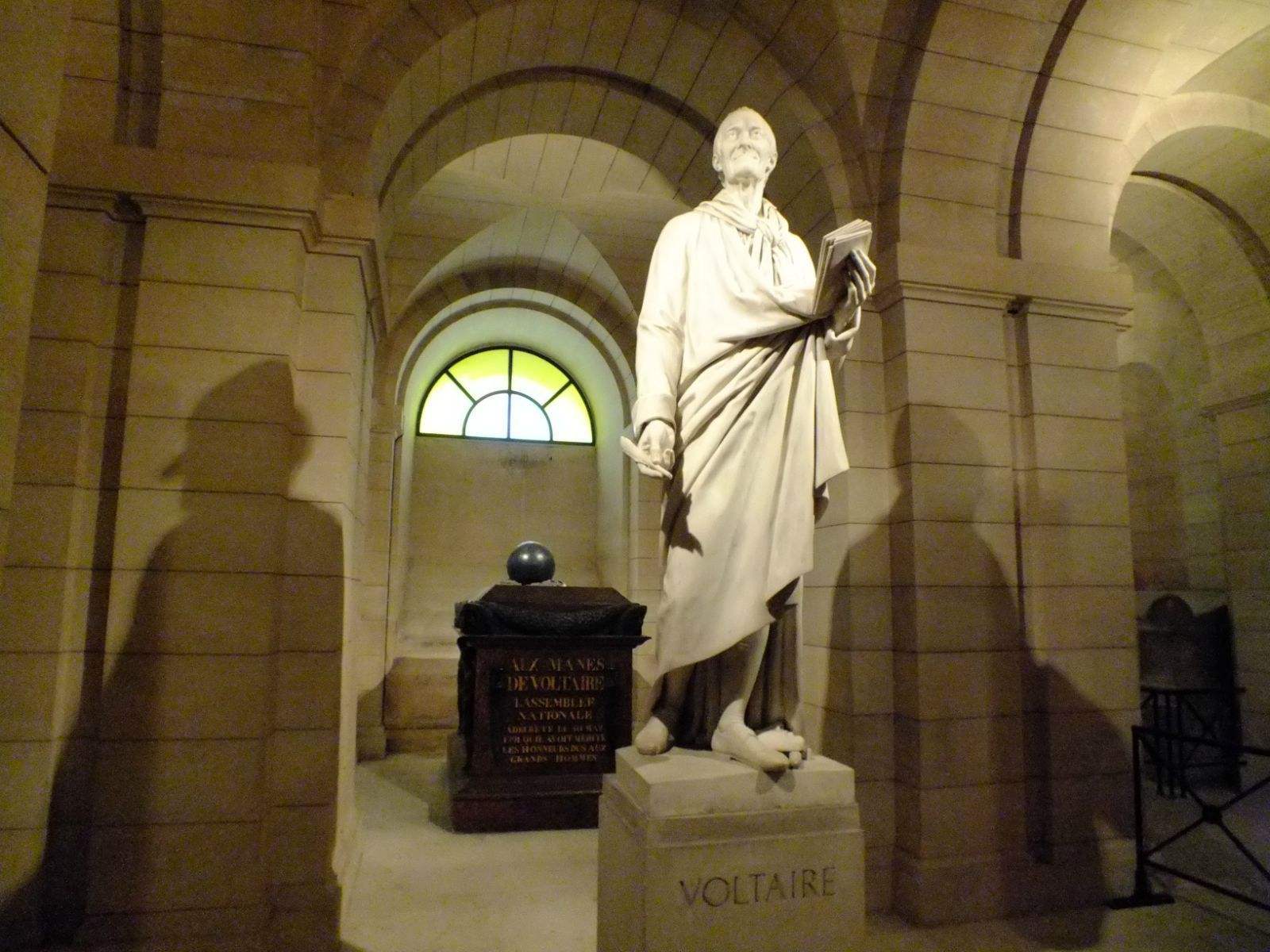

在十八世紀法國資產階級啟蒙運動中,曾經湧現出一批泰斗級大師,其中就包括被譽為「法蘭西思想之王」、「法蘭西最優秀的詩人」、「歐洲的良心」的伏爾泰。伏爾泰原名叫做弗朗索瓦-馬利·阿魯埃,是18世紀時期法國著名的啟蒙思想家、文學家、哲學家。

伏爾泰的一生,一直為「主張開明的君主政治,強調自由和平等」而奮鬥,同時也撰寫了許多著作,用於宣傳自己的政治主張,其代表作有《哲學通信》、《路易十四時代》、《老實人》等等。

伏爾泰所處的時代,正值法國大革命發生的前夕。對於法國統治階級專政的蠻橫,伏爾泰早已厭倦不已,同時,在英國考察了英國資本主義階級革命的他,開始傾向於民主,他堅定地認為,只有民主,才會讓法國走向更加輝煌的道路。

伏爾泰曾說過一句名言,叫做“世界的歷史起源於中國”,正是這樣一句話,體現了他睜眼看世界的格局,同時也表明其自身對於古老的華夏文明的接納與包容。伏爾泰的思想過於先進,對於當時麻木的法國人並未形成太大的影響力,以至於他的「改變世風」的概念尚未深入人心。

思想的禁錮,來自於統治階級的政治主張,在法國皇家內部,他們以麻痺的方式欺騙底層民眾,自己卻醉心於享樂之中。在如此觀念之下,社會道德體系開始迅速崩塌,人們也開始形成了唯利是圖的利己觀念,整個法國之內瀰漫著一股奢侈浮誇之風。正是因為如此,伏爾泰決定以華夏儒家的精神理念喚醒世人,令社會體系迅速回至常態,經過反覆篩選,他最終找到了中國著名的歷史故事——《趙氏孤兒》。

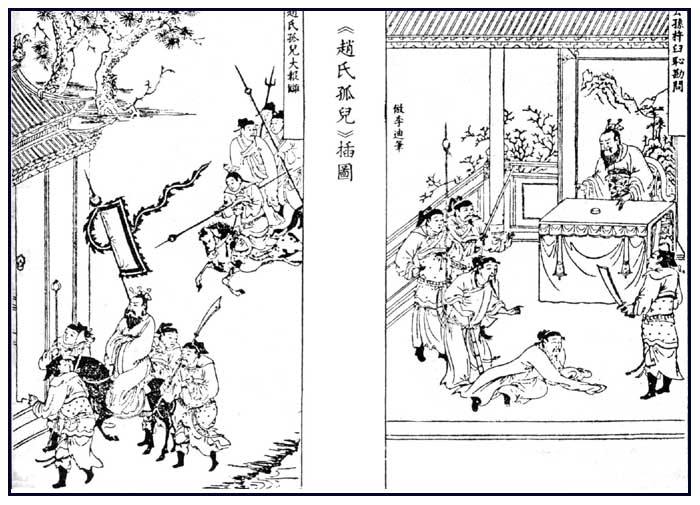

《趙氏孤兒》是春秋戰國時期的歷史故事,曾被太史公記載於作品《史記》之中。 《趙氏孤兒》講述的是,在晉國晉景公時期,以趙盾為首的趙氏家族控制著朝內的大權,但是晉景公本人卻崇信奸臣屠岸賈,二人合謀剷除了趙氏家族,令其滿門皆滅,只留下一位懷孕的趙莊姬。

趙氏家族中的家臣程嬰與公孫杵臼二人,為了能夠保住趙氏血脈,一人舍子、一人捨命,最終將前來搜查的屠岸賈欺騙,含辛茹苦在山中將趙氏孤兒趙武養大,並順利回到宮中為家族復仇,不僅誅滅了屠岸賈,也令趙氏家族再次興旺發達,成就了一段歷史佳話。

《趙氏孤兒》作為一個著名的歷史事件,曾被各種戲曲形式所吸收,演繹出一幕幕膾炙人口的經典傳奇。在整個故事之中,主角程嬰為了能夠保住主人的血脈,忍痛將自己的孩子獻出,用「調包計」換來了希望,並在欺騙屠岸賈之時,背上了忘恩負義的罵名。同時,公孫杵臼不惜以性命為餌誘屠岸賈受騙,詮釋了忠義之士一生最執著追求的理念。

在中國傳統文化道德觀念之中,一直崇信「士為知己者死」的精神內核,生命固然只有一次,但是在大是大非面前,犧牲生命而取忠義之道,卻是一種被人稱道的追求。在程嬰與公孫杵臼的允諾中,兩人都在盡全力保存趙氏骨血,彼此之間也都實踐了自己的誓言,即使在趙氏孤兒大仇得報之時,年邁的程嬰也並未享受勝利果實,而是選擇了自盡,因為他急於去地下與公孫杵臼和趙盾相會,完成自己「言必行,行必果」的誓約。

伏爾泰所看中的,正是春秋戰國時期國人高尚的道德觀念,因為在他看來,這無異於是現代社會的最終理想目標。故此在伏爾泰的筆下,一部名叫《中國孤兒》的話劇就此產生,並在1755年8月20日開始在巴黎各大戲院正式上演,可謂是盛況空前。

《中國孤兒》的出現,受到了底層民眾以及貴族階級的歡迎,同時也影響了國外劇作家的創作方式。在此之後,英國的諧劇作家默非根據伏爾泰的劇本進行改寫,編著了一部英國版的《中國孤兒》,於倫敦地區上演之後也引起了巨大的轟動。由此可見,「守信重諾」與「自我犧牲」並非是一隅之間,而是全世界人類追求的共同目標,是值得所有人肯定的美好品德。

文瀾海潤工作室主編文秀才,本文撰寫:特約歷史撰稿人:常山趙子蟲