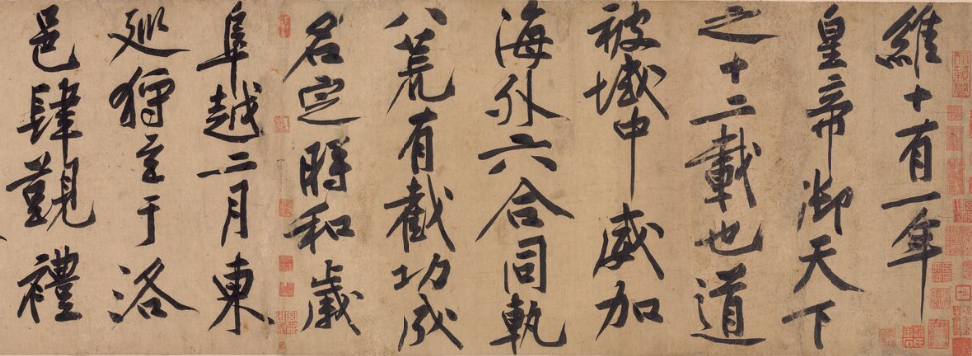

2010年北京保利國際拍賣會,一幅書法作品拍得4.368億元,引起國內收藏界和書法界極大轟動,登榜中國書法史上「最昂貴」的作品。

這幅書法作品名為《砥柱銘》,其作者正是與北宋書法家蘇遼、米芾和蔡襄合稱書法「宋四家」的黃庭堅。

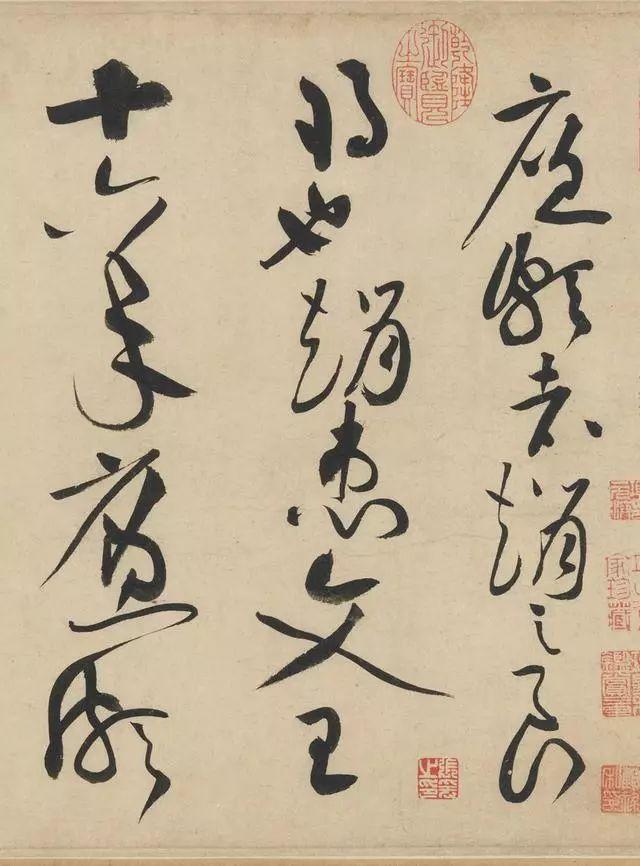

《砥柱銘》局部

少年神童

慶歷五年(1045年),黃庭堅出生在江西修水縣的一個書香門第。

修水黃氏是個望族大戶,曾經擁有過「登科被薦者摩肩,名世建勳者接踵」的顯赫,在北宋科舉中也曾取得過「十龍及第」的驕傲。

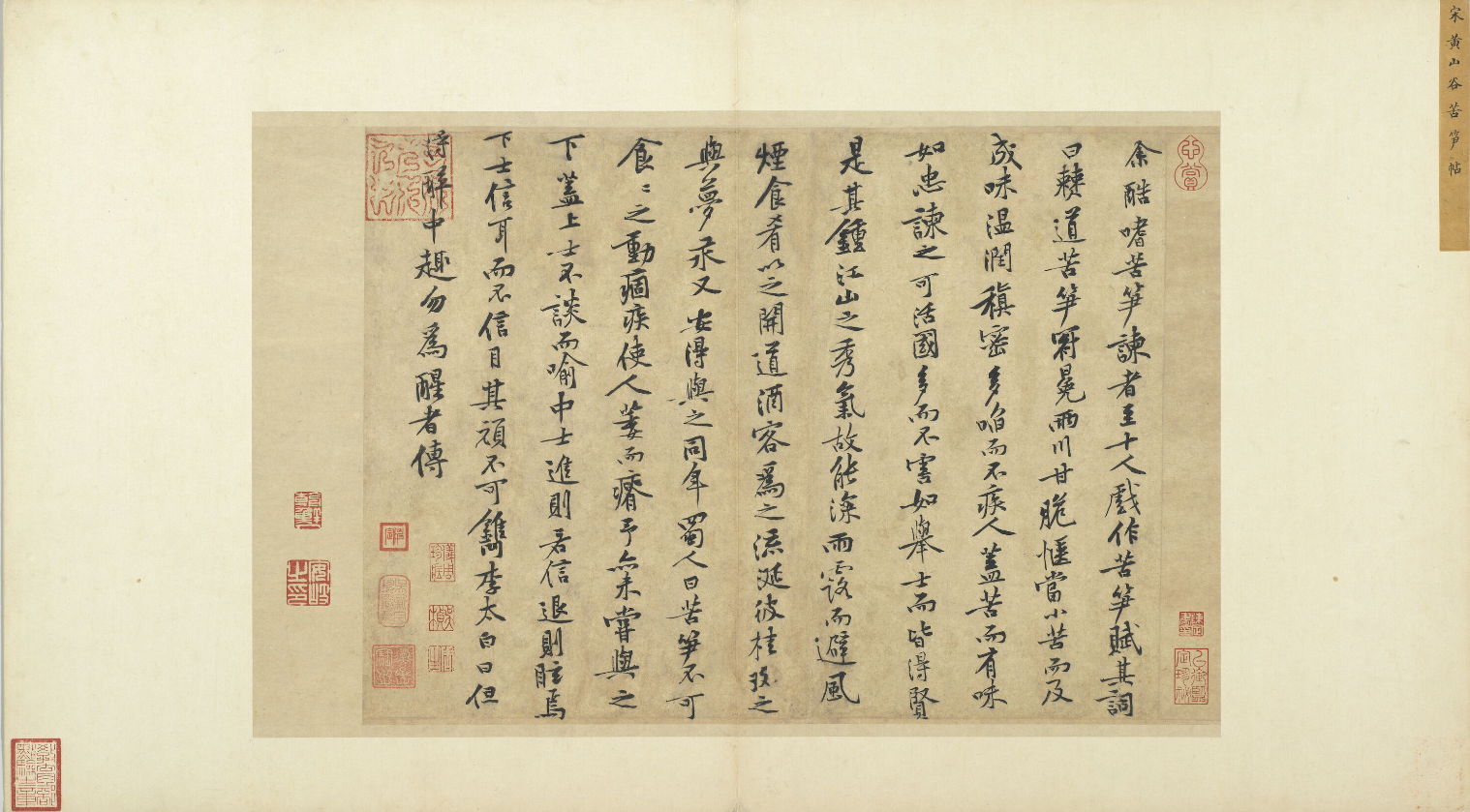

《苦筍帖》局部

出生於如此家庭的黃庭堅,自然不同凡響。五歲背誦五經,七歲寫詩作詞,八歲作出的《送人赴舉》更是讓在場的大人為之驚嘆。

治平三年(1066年),頂著「神童」光環的黃庭堅參加省試。主考李洵看到他試卷中的“渭水空藏月,傳岩深鎖煙”,不禁拍案叫好,說黃庭堅“不特此詩文理冠場,他日有詩名滿天下”,特批其為第一名。第二年春,年僅23歲的黃庭堅再到汴京參加禮部考試,中三甲進士,自此登上仕途。

良師益友

熙寧五年(1072年),詔舉四京學官,黃庭堅考得優等,被任為大名府國子監教授。國子監教授的工作並不繁忙,藉此機會,黃庭堅遊山玩水,遍讀諸子百家,寫下不少詩詞。

黃庭堅的岳父孫覺曾把詩文交給蘇遼。蘇遼一見,驚為天人,說:「作得如此好詩,絕非今世之人也。」黃庭堅也曾主動給蘇遼寫了封信,表示仰慕之意,並呈詩二首。蘇遼當即複信,讚美他的詩,「託物引類,真得古詩人之風」。兩人相見恨晚,從此結下深厚的友誼。

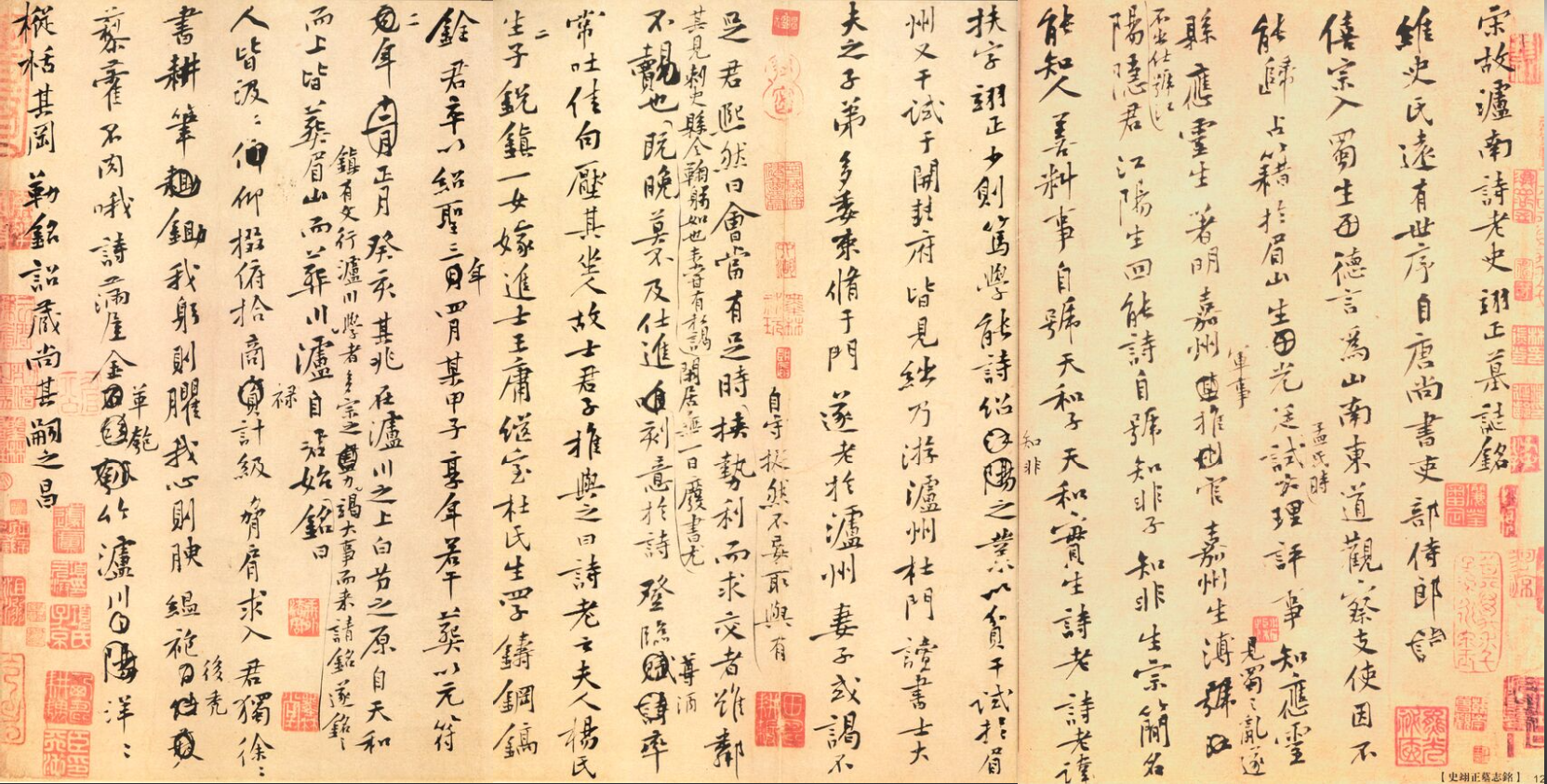

《史翊正墓誌銘》局部

元豐二年(1079年),「烏台詩案」爆發,蘇遼被貶抑州,牽連者甚多。

與蘇遼素未蒙面的黃庭堅當時不過是個人微言輕的小官,卻不惜逆流而上,仗義執言,更在蘇軒生活困窘、精神寂寞的時候,不避時嫌,給他寫信、對詩。

元祐元年(1086年),41歲的黃庭堅和49歲的蘇遼,兩個年近半百的老人,終於得以相見。神交十餘年,書信往來,吟詩唱和,相見之後,更是歡喜。

在京城的三年,他們朝夕相伴,切磋詩文,鑑書賞畫,單是相互唱和的詩詞都達百篇之多,高山流水的知音之情,不外如是。在蘇東坡的提點下,黃庭堅也逐漸走向了大宋文壇的一線,時人將兩人並稱“蘇黃”,而黃庭堅也與秦觀、晁補之、張耒,並稱“蘇門四學士」。

兩人相差八歲,亦師亦友,留下「蘇不離黃,黃不離蘇,蘇黃寫盡天下詩」的文壇美譽。

草書大家

草書,脫胎於隸書,成型於漢,成熟於晉唐。至宋朝,書家欲矯唐代法度太重、過於嚴謹的風尚,另闢了力求放縱、追慕意趣的新路。

就草書成就來說,黃庭堅不亞於懷素、張旭二人。他與這兩位書聖不一樣的是,他從不靠酒精刺激,而是靠參禪妙悟,以意使筆,進入揮灑之境。

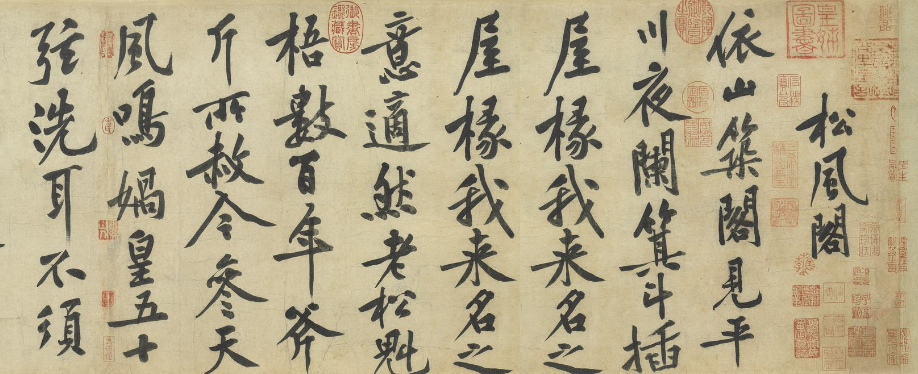

《松風閣詩卷》局部

《廉頗藺相如列傳》局部

黃庭堅早年學草書,運筆不到家,筆畫缺少氣勢。後來他從船工用力搖槳動作中領悟了“蕩槳筆法”,即用筆中,像船工搖槳一樣在有律動的節奏中發揮筆毫的彈性,創作出一種順勢而為,但又強有力的勢態。

「棄俗」是黃庭堅書法美學思想的絕對核心。對於各種“俗”,黃庭堅深惡痛絕,他說:“餘嘗為少年言,士大夫處世可以百為,唯不可俗,俗便不可醫也。”雖然他沒有系統全面的論述“棄俗”,這些觀點也只是零星的散見於他的詩文中,但是他將這些美學思維付諸於實際的書法創作中,令自己的書作日趨成熟老辣。

如果說黃庭堅的行書在宋代或整個書史上尚有人可與其比肩,那麼在狂草這一領域,他是繼唐代張旭、懷素之後又一高峰。

崇寧四年(1105年),黃庭堅病逝於宜州南樓。一代書法大家,就此落下帷幕。

來源: 十點閱讀、書法思考、書法入門