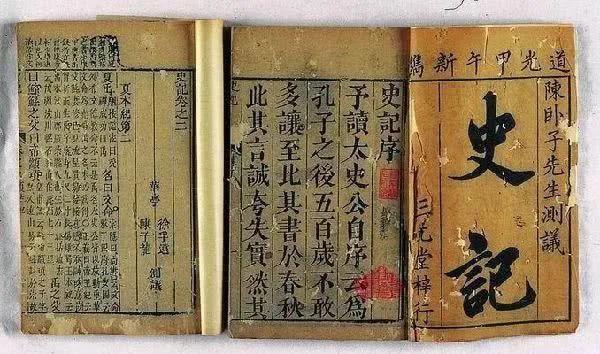

《墨子》

墨子和墨家學派的言論,匯集在《墨子》一書裡。據《漢書•藝文志》載,“《墨子》七十一篇”,今存五十三篇。從《墨子》書的體裁、內容、形式的不同來分析,作者既非一人,也有時間早晚的區別,大體可分為五類:

第一,記載墨子主要思想的二十三篇。 《魯問》記,墨子曾告訴弟子魏越說:凡入國,必擇務而從事焉。國家昏亂,則語之尚賢、尚同。國家貧,語之節用、節葬。國熹(喜)音湛湎,則語之非樂、非命;國淫僻無禮,則語之尊天、事鬼。國務奪侵凌,即(則)語之兼愛、非攻。故曰,擇務而從事焉。

墨子提出的這十大主張:尚賢、尚同、節用、節葬、非樂、非命、尊天、事鬼、兼愛、非攻,既是墨子針對當時不同國家弊病靈活運用的政治主張,又是墨子思想體系的主要組成部分。 《墨子》書中的這十篇原來都各有上中下三篇,今缺七篇,存二十三篇。從今所存有上中下的各篇來看,文義大同小異,當系三個墨子弟子記錄分別整理而彙編在一起的。

第二,記載墨子言行的十二篇。 《耕柱》、《貴義》、《公孟》、《魯問》、《公輸》五篇,體裁跟儒家的《論語》相似,當為墨子弟子記載的墨子言行,是研究墨子思想的重要資料。 《法儀》、《七患》、《辭過》、《三辯》四篇,亦記墨子之言,但記纂成篇,當晚於上述五篇。 《親土》、《修身》、《所染》三篇,過去有不少治「墨子」的學者認為是儒家的偽竄,理由是「與儒言相近」。這說法的根據只是這些篇中某些話好像是儒家的言詞,而沒有從思想體系的考察得到證明,因而很難確立。儒墨兩家的時代相近或相同,所使用的語言雖有時相同而意義卻是各異。正如《韓非子•顯學》所說,“孔子墨子俱道堯舜,而取捨不同。”

第三,記載墨子後學詆斥儒家的《非儒》一篇。儒墨兩家齊名,但在一些重要論點上是相對立的。孔墨的後學也互相詬毀。孟子為孔子的後學,以“能言距楊墨”為“聖人之徒”,是“閒先聖之道。”墨子的後學,也可能將非儒者作為墨子之徒,認為是在捍衛墨子之道。有人認為《非儒》篇中沒有“子墨子曰”,當不是記墨子之言;又篇中所詆者為孔子及其弟子,而對反墨家最力的《孟子》卻未提到,大概《非儒》寫成在《孟子》以前。這個說法,理由恐還不能算是充分。

第四,關於邏輯學、知識論和自然科學知識的記述有六篇:《經上》、《經下》、《經說上》、《經說下》、《大取》、《小取》,有《墨辯》之稱。它們的基本思想具有墨家學派的傳統,卻又揚棄瞭如「天志」「明鬼」一類宗教唯心主義的雜質。它們的內容涉及戰國中期以後出現的問題,例如對惠施、公孫龍一些觀點的批判等。 《墨辯》當是後期墨家的作品。

第五,《墨子》最後,從《備城門》到《雜守》十一篇,專門記述守禦之法。墨子以善守禦著稱。這十一篇可能是墨家師徒相傳關於這方面知識的彙編。

墨子的思想

墨子比孔子的生活年代稍晚而社會變動較劇。他們所代表的學派和社會階層有別,對事物的感受、態度、想法也各異。孔子嚮往、稱讚西周制度,對「禮壞樂崩」的現象惋惜地加以批評,在客觀上雖也暴露了社會矛盾,但他的態度溫和,企圖以「損益」、改良的辦法來消解矛盾,以達到他那古聖先王的理想社會。墨子比孔子的社會政治思想激進。他揭露了戰國初年的社會矛盾和貴族政治、生活的醜惡、腐朽。他以「先王」來增強他抨擊貴族社會的力量,增強他改革理想的權威性。墨子社會政治的中心思想是:“欲求興天下之利,除天下之害。”

對貴族社會政治黑暗的暴露墨子揭露了「當今之主」及貴族們奢侈糜爛的生活。他們穿的衣服,冬天要輕暖,夏天要輕涼,有錦繡文采,金帶鉤、珠玉的裝飾。他們吃的美味佳餚,「大國累百器,小國累十器,列於前方一丈,目不能遍視,手不能遍操,口不能遍味」。所剩食物,冬天冰凍,夏天變得酸臭難聞。他們住的華麗宮室,有臺榭曲直之望,青黃刻鏤之飾。搭乘的車、船,不僅要堅固輕快,還要「飾車以文采,飾舟以刻鏤」。他們「蓄私(妾媵),大國累千,小國累百。」這些「王公大人」,生活驕奢淫泆,死後埋葬奢華,還要殺人殉葬。 「天子諸侯殺殉,眾者數百,寡者數十。將軍大夫殺殉,眾者數十:寡者數人。」這一切,都轉嫁給老百姓,「厚斂於百姓,暴奪民衣食之財”,迫使民人飢寒交迫。 “民有三患:飢者不得食,寒者不得衣,勞者不得息。”階級矛盾尖銳,“寇亂並興,不可禁止。”

貴族統治的社會矛盾重重,是非顛倒。 「國相攻擊」、「家相篡」、「人相賊」、「強劫弱」、「眾暴寡」、「富侮貧」、「貴做賤」。

至於大國對小國的攻伐,墨子指出:差論爪牙之士,比列其舟車之卒伍,以攻伐無罪之國。入其邊境,芻其禾作物,斬其樹木,殘其城郭,以抑(堙、塞)其溝池,焚燒其祖廟,攘殺其犧牲。民之格者,則剄殺之;不格者,係累而歸。丈夫以僕圉、胥靡,婦女以為舂酋。

墨子評論說,這種“不仁不義”的行為,卻被好攻伐的國君當作“仁義”來宣揚,鄰國也來祝賀,還“有書之竹帛,藏之府庫”,讓他的子孫後代傳頌、效法,使「攻伐世世代代而不已」。墨子認為這是些「知小物」而「不知大物」的人。他說:今有人於此,入人之場園,取人之桃李瓜姜者,上得且罰之,眾聞則非之,是何也?曰:不與其勞,獲其實,已(以)非其所有而取之故。竊取了別人的勞動果實桃李瓜姜,都知道不對,而“今天下之諸侯,將猶皆侵凌攻伐兼併”,比“竊人之桃李瓜姜者,數千萬矣,而自曰義也。 《墨子•魯問》載:子墨子謂魯陽文君曰:「攻其鄰國,殺其民人,取其牛馬、粟米、貨財,則書之於竹帛,鏤之於金石,我以為銘於鐘鼎,傳遺後世子孫,曰:莫若我多(戰功多)!亦攻其鄰家,殺其人民,取其狗豕、食糧、衣裘,亦書之竹帛,以為銘於席豆,以遺後世子孫,曰:莫若我多!君曰:“然,吾以子之言觀之,則天下之所謂可者,未必然也。”

在這裡,墨子用當權貴族的行為來跟「賤人」即被統治者的同樣行為來對比,便顯示出當權貴族行為的荒唐、不正當。

節用、節葬、非樂、非命

墨子主張節用、節葬,非樂、非命,反對繁文縟禮、厚葬久喪,都是針對奢華的貴族生活、**的貴族統治的社會和以及空言誤國的儒家思想提出來的改革意見。

墨子說:“古者明王聖人”,很注意愛民、利民,“制為節用之法”,衣食住行乃至死喪都講儉樸。他說堯就是「黍稷不二,羹胾不重,飯於土簋,啜於土形(鏵)。」「群百工」所製造出來的器具,「凡足以奉給民則止,諸加費不加於民利者,聖王弗為。 「王公大人」除了奢華的喪葬,還要殺人殉道。 “久喪”,是“久禁從事”。為君、父母守喪的三年期間,有各種禮節,以至身體衰弱。墨子說,「匹夫賤人」這樣做,會使身疲家困;「王公大人」這樣做,會使政荒國貧。因為將已有的財物埋在地下,而又長久不生產,“國家必貧,人民必寡,刑政必亂”,並使“出戰不克,入守不固。”墨子主張,“棺三寸足以朽體,衣衾三領足以覆惡”,埋葬深度只求不發散臭味。死者既已埋葬,生者不必久哭,“疾而從事”,這對死者、生者都有好處。

墨子認為,音樂對人沒有益處。他說,不是大鐘、鳴鼓、琴瑟、竽笙的聲音不悅耳,而是王公大人這樣作,“將必厚措斂乎萬民”,“虧奪民衣食之財”,“上考之,不中聖王之事;下度之,不中萬民之利。

墨子主張,人要勞動,才能生存,「賴其力者生,不賴其力者不生」。

但他認為王公大人跟「賤人」的勞動有差別。 “王公大人”的勞動是“聽獄政治”,如果“說(悅)樂而聽之”,就會荒廢政事,乃至導致政亂國危。 “賤人”的勞動,是男耕女織,如果“說樂而聽之”,就會影響生產,使財用不足。

墨子的非樂與節用、節葬的思想有著連結。他對貴族奢侈浪費、損害人民利益的揭露是有進步意義的;但他認為音樂對人們有害無益的思想則未免片面、錯誤。

墨子的非命論與孔子的天命論相反。孔子以為君子知命,小人不知命。

墨子以為「命」是從前統治者「暴王」製造出來欺騙老實百姓的。傳述「命」的是被統者的「窮人」。他說,「昔者暴王作之,窮人術(述)之,此皆疑眾」「命」有利於統治者統治人民大眾,因而便把這一謬論散佈民間,所謂「執有命者以雜於民間者眾」。

天命觀是奴隸主貴族統治眾人的騙術。墨子把反對命定論作為學說的重要組成部分。他說:執有命者之言曰:命富則富,命貧則貧,命眾則眾,命寡則寡,命治則治,命亂則亂,命壽則壽,命夭則夭,雖強勁(勤力)何益哉?以上說王公大人,下以馱(阻)百姓之從事(勞動),故執有命者不仁。

墨子反對命定論,是在反對聽天由命、無所作為的怠惰思想。在他的認識裡,上至王公大人,下至百姓農夫,治與亂、富貴與貧賤、飽暖與飢寒區分的關鍵,是能否圖「強」。他說:「強必治,不強必亂;強必寧,不強必危」;「強必貴,不強必賤;強必榮,不強必辱;強必富,不強必貧;強必飽,不強必飢」;「強必暖,不強必寒」。他說,如果人們不圖強而信“命”,則暴王對他的失敗就不會說“吾罷不肖,吾聽治不強”,而要說“吾命固將失之。”“不肖之民」貪飲食,而惰於從事,衣食之財不足,是以身有陷於飢寒凍餒之憂”,也不會說“吾罷不肖,吾從事不強”,而必曰“吾命固將窮。墨子的結論是:「執有命者,此天下之厚害也。 」

墨子雖仍承認貧富貴賤存在的合理性,但他否定貴族傳統宣揚的命定論,強調人的力量,這是有正面意義的。

兼愛、非攻兼愛,是墨子社會政治思想的總原則,是針對孔子仁的學說提出來的。

兼愛,是無差別的愛,「視人之國,若視其國,視人之家,若視其家,視人之身,若視其身」。這是對西周以來宗法禮制貴賤等差的否定,也是對儒家愛有差的反對。

墨子說:「兼相愛則治,交相惡則亂。」他認為社會矛盾的發生,是起於不相愛。 「若大國之攻小國也,大家之亂小家也,強之劫弱,眾之暴寡,詐之謀愚,貴之傲賤,此天下之大害也。又比(如)為人君者之不惠也,臣者之不忠也,父者之不慈也,子者之不孝也,此又天下之害也。內部矛盾的描述,也是墨子反對「別」主張「兼」的依據。

墨子所說的「兼」是「愛人利人」;「別」是「惡人賊人」。強調“別非而兼是”,“以兼為正”。他認為改變社會的原則,包括調解社會矛盾和由亂變治等,是“兼以易別”,即“以兼相愛交相利之法易之”。他說,士和君都有「執兼」、「執別」的不同,就是「兼士」、「兼君」跟「別士」、「別君」的差別。他說:「兼相愛,交相利,此聖王之法,天下之治道也,不可不務為也。」「兼之不可不行也,此聖王之道,而萬民之大利也。」墨子不明了社會治亂的根源,他提出不分「王公大人」與「萬民」的階級差別都要「兼愛」、「同利」的主張,只是一種善良幻想。

非攻,是墨子為解決當時各國間極為突出的合併問題而發表的主張。墨子認為春秋戰國年間,國家間、各國貴族間的攻伐兼併戰爭都是不義的。他說,好攻伐的國君發動戰爭,荒廢生產,耗損財物,奪民之用。 “百姓死者不可勝數”,“喪師多不可勝數”。即使勝利,也得不償失。戰敗之國,遭受燒殺搶掠,損失更為慘重。

墨子對強國攻伐、併購弱國的殘暴所作的揭露,是他主張非攻的社會根據。墨子的「非攻」主張亦見之於他的行動,上文所說的“止楚攻宋”,便是典型的事例。墨子不是無條件反對一切戰爭。他只反對好戰國家,「攻伐無罪之國」。他認為有些徵伐戰爭不可少。 「昔者禹徵有苗,湯伐桀,武王伐紂”,「彼非所謂攻,謂誅也。」「誅」,是順天應人的戰爭。

墨子的非攻學說,反映小生產者企望過安定生活,反對破壞生產的願望。他雖然不可能認識到戰爭的階級根源,不能科學地區分戰爭的性質,但在「誅」與「攻」的觀念上,也還有一定的原則區別。

尚賢、尚同尚賢,是墨子選用政治人才的主張。尚同,是他所構思的各級政權組織的集中統一的指導思想,並以尚賢為基本條件。

墨子以「民利」為出發點,說:「尚賢者,天鬼、百姓之利,而政事之本也。」他主張以「眾賢」的標準來代替「親親」標準來選拔官吏。他反對「今王公大人,其所富其所貴,皆王公大人骨肉之親,無故富貴,面目美好者也」。墨子認為“此非可學能者”,會造成“賢暴不分,功罪無別,賞罰不當”,“若此,則飢者不得食,寒者不得衣,亂者不得治”。墨子所說「眾賢」的範圍是由貴族擴大到貧賤疏遠的人。墨子假借古代聖王的名義,宣傳他的任賢使能的主張。他說:「古者聖王之為政,列德而尚賢,雖在農與工肆之人,有能則舉之,高予之爵,重予之祿,任之以事,斷予之令以德就列,以官服事,以勞殿賞,量功而分祿。無常貴,而民無終賤,有能則舉之,無能則下之。不肖者抑而廢之,貧而賤之,以為徒役」。他認為“王公大人”“以尚賢使能為政”,就可以實現“國家之富,人民之眾,刑政之治”。

「官無常貴,民無終賤」的口號,朦朧地反映了春秋戰國年間奴隸制向封建制過渡的趨向,也標誌著貴族世襲制度之趨向衰落。

尚同,是以尚賢為條件,並把二者的根據都推到天上。墨子說:故古聖王以審以尚賢使能為政,而取法於天。雖天亦不辯(辨)貧富貴賤遠邇親疏,賢者舉而上之,不肖者抑而廢之。

墨子說「尚同」的目的,在於「壹同天下之義,」「上之所是,必皆是之;所非,必皆非之,」「上同而不下比(同)」。由「裡長」、「鄉長」、「諸侯國君」而「上同於天子」。不但裡長以至天子須“選天下之賢可者”,而“諸侯國君”及“天子”也不能獨自“一同”其國及天下之義,還必須選擇其國及天下之“賢可者”為「正長」「三公」來共同從事。這可見墨子的「尚同」論是以「尚賢」論為基礎的。他說這樣作是由於“天下之人異議”,會造成“天下之亂”。

墨子認為「尚同」不能以無子為止,「既尚同乎天子,而未尚同乎天者,則天菑將猶未止也。」要尚同於天,就要「明天鬼之所欲,而避天鬼之所憎” ,也就是必須同於天之欲義惡不義;除虔誠以時「祭祀天鬼」外,還必須「聽獄不敢不中,分財不敢不均,居處不敢怠慢,曰:其為政長若此,是故上者天鬼有[深]厚乎其為居正長也,下者萬民有便利乎其為政長也。 ,而能疆從事焉,則萬民之親可得也。福”與“萬民之親”,同樣重視。

墨子以尊天事鬼為「尚同」的根據。他說,父母、師、君三者眾而仁者寡,皆不可以為法,只有天鬼最公正無私,「故曰,莫若法天」。

天志、明鬼墨子尊天,卻激烈地“非命”,以“天志”論來取代傳統的天命觀,這實際上是把本來屬於統治者的至上神搶過來,讓“天”代表墨子和墨家學派的意志。對這一點,墨子並不諱言,他說:「我有天志,譬若輪人之有規,匠人之有矩」。把「天志」比喻為工具,認為「天」是有意志的,是最公正的。

墨子指出“天志”,是為建立一個新的統治秩序。墨子的“天子”,是“天子”的監督者,“天子有善,無能賞之;天子有過,天能罰之。”“取法於天”“富貴為賢”而得賞的,是“三代聖王,堯舜禹湯文武”,“天鬼賞之,立為天子,以為民父母,萬民因而譽之,曰聖王,至今不已。 ,家室喪滅,絕滅後世,萬民從而非之,曰暴王,至今不已」。

「天」之所以有這麼大的權威,在墨子看來,「天子」是由「天」所立的「政長」。他說:「古者天之始生民,未有正長,選擇賢者立為天子。」這樣,「天子」只靠「賢者」而不是靠和「天」的父子血緣關係才獲得了王位。這也剝奪了「天子」自命為特殊高貴的先天的神聖的根據,把「天」從「天子之父」變為庶民百姓和王公大人共同的最高主宰,所有人按善惡標準一律受“天」和「鬼神」的賞罰,這就是墨子宗教表現在政治上的實質意義。墨子的宗教觀中處處強調「順天意」行事,「天意」所包含的內容是:天之意,不欲大國之攻小國也,大家之亂小家也。強之暴寡、詐之謀愚、貴之傲賤,此天之所不欲也。不止此而已,欲人之有力相營,有道相教,有財相分也。又欲上之強聽治也,下之強從事也。上強聽治,則國家治矣;下強從事,則財用足。

這裡所講的“天意”,包括了《非攻》、《兼愛》、《尚同》等篇的基本內容,實際上就是墨子自己的一套政治觀點,而塗上了一層“天意」的神聖油彩,想藉「天'的權威來保證自己主張的實現。

墨子所說的鬼神和“天”同樣,懂得他的學說,並“能賞賢而罰暴”,“興天下之利,除天下之害”。墨子認為鬼神無處不有:古今之為鬼,非他也,有天鬼,亦有山水鬼神者,亦有人死而為鬼者。

山水可以成為“鬼神”,人死了也可以為“鬼”,這一下擴大了鬼神的隊伍,為“天”增加了許多輔佐。

在墨子看來,鬼神的明智大大超過「聖人」。他說:「鬼神之明智於聖人,猶聰耳明目之與聾瞽也。」不僅如此,鬼神的威力還無往而不勝。他說:山林深谷,鬼神之明必知之。鬼神之罰,不可為富貴眾強,勇力強武,堅甲利兵,鬼神之罰必勝之。

墨子如此強調鬼神的威力,因為他認為藉助鬼神的作用,可以建立一個理想的社會秩序,制止當時的各種罪惡現象。他說:是以吏治官府之不潔廉,男女之為無別者,鬼神見之。民之為淫暴寇亂盜賊,以兵刃毒藥水火,退無罪人乎道路,奪人車馬衣裘以自利者,有鬼神見之。是以吏治官府,不敢不潔廉,見善不敢不賞,見暴不敢不罪。

這樣,「鬼神」是「天」的輔佐,「天」是鬼神的統帥。墨子的這種宗教觀,無疑是唯心主義的,雖有善良的願望,而是無法實現的幻想。

《墨子•明鬼》篇和書中其他各篇有點差別。其他各篇沒有在自己的命題上讓步到命題的否定,而《明鬼下》卻說:今絜為酒醴簢盛,以敬慎祭祀,若使鬼神請(誠)有,是得其父母姒兄而飲食之也,豈非厚利哉!若鬼神請(誠)亡(無),猶可以合驛(歡)聚眾,取親於鄉裡。

這和墨子的節葬論不相違背。拿些酒食來做祭品,如果沒鬼神,那些酒食還在,大家合歡而飲食,也是鄉里人的一種樂趣。

墨子尊天鬼而非命,理論上有矛盾。但他把西周以來的“天命”去掉了“命”,是對命定論的否定。他也把原來貴族所有的天、鬼神變成貴族,民眾所共有,而這種沒有命定論的天和鬼神的意志,被說成是執行賞罰的「方法」。天鬼的法則成了墨子理想的法儀。墨子的天道觀,則含有義理之天,不只是宗教的天了。

三表墨子的世界觀是宗教的、唯心論的,但在知識論上卻有唯物論的傾向。墨子提出,認識事物要以「三表」(或「三法」)作為判斷是非真假的標準。墨子解釋三表說:有本之者,有原之者,有用之者。於何本之?上本之於古者聖王之事。於何原之?下原察百姓耳目之實;於何用之?發以為刑政,觀其中國家百姓人民之利。

“三表”,就是三個標準或原則。 “三表”的內容是:第一表,“有本之者”,有歷史根據。 “上本之於古者聖王之事”,即根據歷史上有智慧的帝王事蹟。第二表,“有原之者”,有感性的基礎“下原察百姓耳目之實”,即以眾人耳聞目見的客觀情況作根據。第三表,“有用之者”,意為有實際用處,“發以為刑政,觀其中國家百姓人民之利”,這是從政治實踐上來驗證客觀的效果。第三表雖說是重視實際效果,但他還不能分清楚當時的「國家」和「人民」的利益不能完全一致。國家之利,未必是人民之利,有時反倒是人民之害。

墨子運用「三表」來批判「天命」思想的錯誤,第一表說「天命」之說沒有歷史根據,「尚觀於聖王之事,古者桀之所亂,湯受之而治,紂之所亂,武王受而治之。

第二表從眾人未聞未見說明沒有天命。 「我所以知命之有與亡者,以眾人耳目之情知有與亡。有聞之,有見之,謂之有。莫之聞,莫之見,謂之亡。然胡不嘗考百姓之情,自古以及今,生民以來者,亦嚐見有命之物,聞命之聲者乎? 則未嘗有也。的概念,不同於牛、馬等實物。如果說「命」看不見聽不見,墨子的「義」也是看不見聽不到的,為什麼卻認為「義」是真實存在的?

第三表是用實踐來驗證命定論的害處。墨子說,“王公大人”不敢怠倦地“聽獄治政”,是因為他們“以為強必治,不強必亂;強必寧,不強必危。”假如相信天命,“則必怠乎聽獄治政”,天下必亂。又說,農夫不敢怠倦地從事“耕種樹藝”,是因為他們“以為強必富,不強必貧;強必飽,不強必飢”。如果相信了天命,“農夫必怠乎耕作樹藝”,“天下衣食之財,將必不足矣”。

墨子用「三表」法駁斥了天命的虛妄,卻在《明鬼下》證明了鬼神的存在。

第一表說,不少人看到鬼神的形狀,聽過鬼神的聲音。 「何不嚐入一鄉一里而問之,自古以及今,生民以來者,亦有嚐見鬼神之物,聞鬼神之聲,則鬼神何謂無乎?”

第二表鬼神之存在,有歷史的依據。他說,有鬼神的事,著在周之春秋、燕之春秋、宋之春秋、齊之春秋之中,且書之竹帛、琢之盤盂,鏤之金石。第三表是用實踐來驗證有鬼神的功效。他說:“今若使天下之人,皆信鬼神之能賞賢而罰暴也,則夫天下豈亂哉!”

墨子重視感覺經驗,卻輕視理性,他把人們的幻覺,也當成真實,這就使他拋棄了認識論上的唯物主義的因素,而三表法反而成了論證鬼神存在的工具了。這也是他的宗教觀決定了他在知識論上的限制。後期墨家揚棄了他的學說中的唯心主義的成分,發展了唯物主義的因素,那就是在《墨經》中建築在反映論基礎上的知識論與自然科學的部分。