孔繁森曾說過:“一個人愛的最高境界是愛別人,一個共產黨員愛的最高境界是愛人民。”

他是新中國成立以來感動中國人物之一,作為國家幹部的孔繁森,被人們譽為「焦裕祿式的好幹部」、「時代先鋒」、「領導幹部的楷模」。

他曾前後兩次進藏工作,主動選擇到艱苦地區,在那裡默默奉獻了十個春秋。

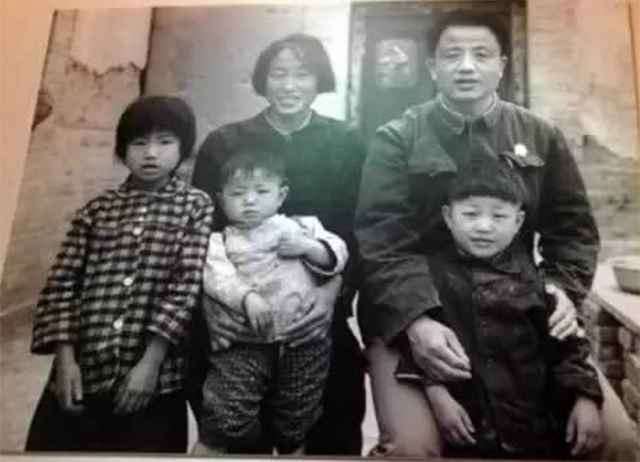

十多年來,他背井離鄉,含淚告別自己的母親和妻兒,獨自奔赴自然條件惡劣的雪域高原,為了當地的老百姓殫精竭慮,奉獻自己。

直到生命戛然而止的那一刻,他都是在為人民服務的路上。他將自己的生命無私奉獻給了黨和人民,作為人民的好公僕,他數十年如一日無怨無悔地堅守在祖國的偏遠地區,用平凡的點滴、無數次默默奉獻,譜寫了自己高尚的一生。

在藏區人民的心中,西藏和平解放四十年代,逝世以後最讓人痛心的有兩人,一個是班禪,一個是孔繁森……

「青山處處埋忠骨,一腔熱血灑高原」

孔繁森是孔子第74代孫,生於1944年,山東聊城人。十七歲那一年,孔繁森選擇入伍,成為軍人。在部隊中,年輕的孔繁森十分努力,兩年獲得「五號戰士」的榮譽稱號。

1966年,孔繁森加入中國共產黨,三年以後其從部隊復員,成為一名工人,後被提拔為國家幹部。

1979年,孔繁森出任日喀則地區崗巴縣的縣委副書記,這是他第一次進藏工作。在短短的三年時間裡,孔繁森親自跑遍了整個崗巴縣的大小鄉村、牧區,凡事親力親為,為基層民眾服務。

孔繁森第二次進藏工作是在1988年,當時孔繁森的母親已經是年過八旬的高齡。

臨別前夕,孔繁森一邊為年邁的母親梳頭,一邊小心說到:“娘,兒又要出門了,是開會,路會很遠,要過許多河,翻許多山。”

母親問:“不去不行嗎?”

孔繁森說:“娘,是公家事,不去不行!”

母親回答說:“公家的事誤不得,你去吧,多帶些衣服和乾糧,路上不要喝涼水。”

跪別母親,揮別妻兒,孔繁森再次踏上前往藏區的路,這次組織上將他派往拉薩擔任副市長,主要負責當地的教育、衛生等工作。

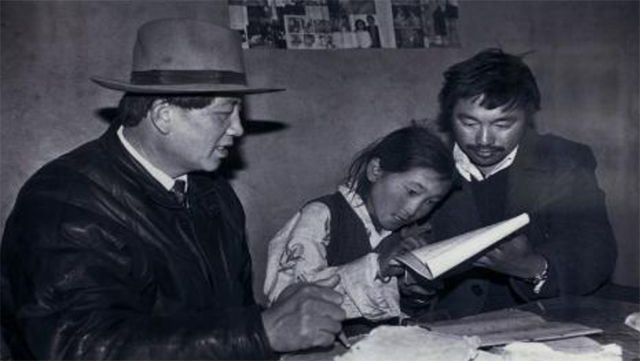

初到拉薩,對當地實際情況了解有限,孔繁森便利用四個月的時間奔赴拉薩各地實地考察,期間他親赴拉薩八個縣區的所有學校及大部分村辦小學,因地制宜且結合相關實際情況,大力發展少數族裔的教育事業,改善當地教學條件。

不僅如此,為了解決當地群眾飲水問題,他多次爬山海拔近五千公尺的高山山頂採集水源樣本,興修水利,為老百姓解決水源問題。

他還時常下鄉走訪,每一次下鄉時他的身邊總是會有一個隨身攜帶的小藥箱,藥箱裡裝滿了他自費購買的藥物。

在走村串戶的過程中,不僅了解群眾生活的實際情況,也為有需要的群眾打針送藥。久而久之,他的事蹟在西藏地區傳開來,他也成為了藏區人民爭相傳頌的好幹部,所有藏族人民都知道:“咱們藏區有一個會看病的大本布(幹部)。”

他的人生寫滿“愛”

據孔繁森的兒子孔傑回憶,在父親博大善良的心中時時刻刻都在想著西藏,牽掛那裡的人民。

小時候,每當自己不滿吃穿條件時,父親總會嚴肅地批評自己:“西藏還有一大批人吃不上飯。”

同樣,他自己在吃穿上也十分不講究,總是一身樸素的舊衣,從未為自己添置新的衣物。

這樣節約簡樸的他卻每年都要給西藏的農牧民及邊防戰士寄去許多物品和補助。不僅如此,在生活中他總是盡己所能地幫助他人。

一次公幹中,途經阿里,在當地的一戶帳篷裡孔繁森看到其中一位年邁的老人腳上穿著一雙破舊的鞋子。

老人的雙腳被凍得又紅又腫,他二話不說到老人的身邊將老人的雙腳放到自己的懷裡,用自己的體溫去溫暖老人的雙腳。

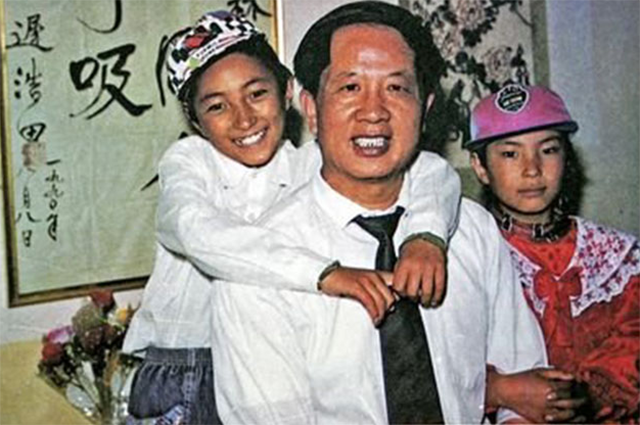

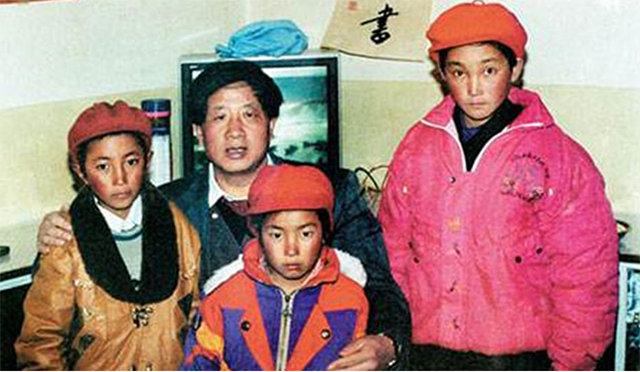

1992年,西藏地區發生地震。災害發生後,他親赴一線指揮搶救災。之後,孔繁森還收留了三個在這場災害中失去親人的孤兒,他將三個孤兒接到家裡,親自養育,教他們讀書寫字,為他們洗衣做飯。

孔繁森雖然是副市長,但是他每個月的薪水大多用來接濟生活困難的群眾,幾乎是所剩無幾。每回下鄉,見到生活困難的藏民他總是自掏腰包,將自己口袋裡的錢全數拿出來資助他們。

於是,時常才到月中他的薪水就已經是所剩無幾,有些時候連自己的伙食費都不夠交。領養三個孩子,對孔繁森來說無疑是個不小的負擔。

據悉,為了不讓孩子們跟著他受苦,他前後三次化名為「洛珠」到醫院捐血900毫升,以此換取900元營養費,用來支付孩子們的生活費用及轉學費用。

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。在孔繁森的身上散發著人性最美麗的光輝,他是藏區人民心目中的「活菩薩」。

當藏區人民需要他時,他毫無怨言淚別自己的至愛親朋,遠赴西藏,在條件艱苦的地方為老百姓謀福祉,將大愛散播在西藏的每一個角落。

“儘早成為一個人格、素質俱佳的對社會有用的人…”

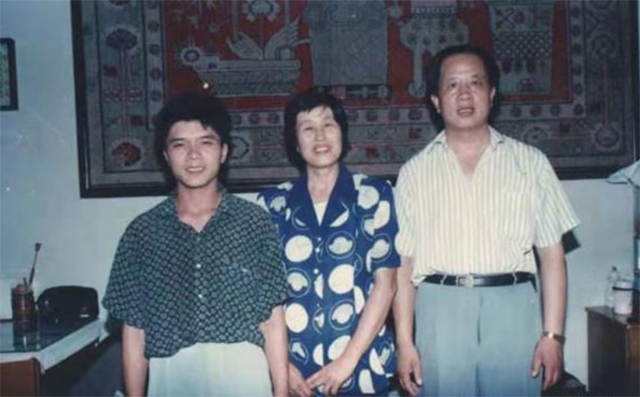

常年在偏遠地區的孔繁森總是鮮少有機會和自己的親人團聚,作為兒子、作為丈夫、作為父親,孔繁森的心中對母親和妻兒充滿著歉內疚。

根據孔繁森的小女兒孔玲回憶,孔繁森在世時常說起自己對不起母親,對不起妻子,對不起孩子。

殊不知,在女兒的心中孔繁森最對不起的是他自己。或許在女兒看來,父親將國家和人民擺在首位,將母親和妻兒放在心頭,卻從未顧及到自己分毫。

於人民來說,他是個無私忘我的好幹部;於家人來說他是個值得他們為之自豪的好兒子、好丈夫、好父親!即便是多年來都與親人聚少離多,但是在孔繁森的心中始終十分牽掛他們。

他曾經寫一封家書給自己的小女兒孔玲。信中,孔繁森用自己的經歷開導女兒的困惑,也真切地談到身為父親自己的對女兒的期望。

同時,他還在信中提到自己不盼望子女如何功成名就,只希望讓女兒儘早成為一個人格、素質俱佳的對社會有用的人,因為這不僅是社會的需要,也是家庭的需要。

他囑咐自己的女兒除去學習鍛鍊身體以外,多在閒暇之餘閱讀文學和歷史相關的書籍,要善於和不同性格的同學交交朋友。

短短的一封信,承載著樸實無華卻偉大的父愛,或許不夠直白,或許沒有過多的時間能夠相聚,但他的心中始終記掛著遠方的親人。

1994年,孔繁森不幸殉職時,享年五十歲。 孔繁森逝世以後,人們在整理其遺物時,發現他這個副市長僅留下了三樣遺物,分別是一個老舊的收音機、八塊六角錢和一張寫有“關於阿里發展的十二個亟待解決的問題」的草稿紙。

這是一個愛民如子的好幹部的全部遺產,體現了一名共產黨員最高尚的情懷。當藏區人民聽聞他逝世的消息,無一不為之心痛。

後人皆不負所望

成為對社會有用的人,是孔繁森對子女的期望。孔繁森去世之後,組織上為他的妻兒在城中安排了住房,在生活上照顧他們孤兒寡母。

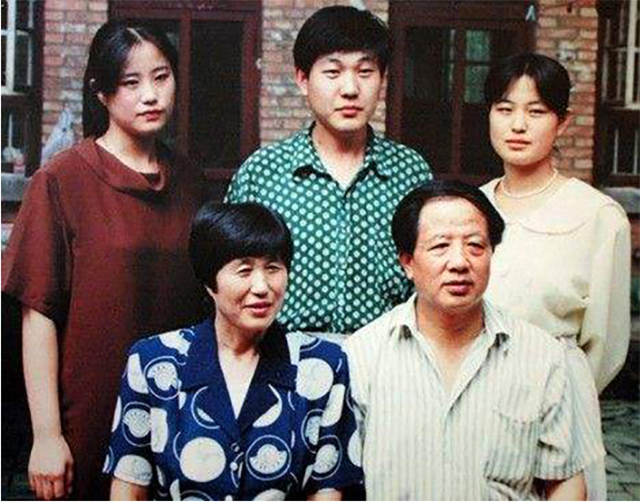

孔繁森和妻子育有一子二女,許是在父親的影響之下,他們無一不秉承父親為人民服務的初心,也都繼承了父親未完成的事業,為祖國貢獻自己的一份力量,成為對社會有用的人!

孔繁森的長女名叫孔靜,她在大學畢業後,透過自己的努力進入國家政法部門工作。

工作中的孔靜為人謙虛低調,時刻以自己的父親為榜樣,清正廉潔,生活簡樸、從不謀私,在自己的崗位上兢兢業業,成長為像父親一樣成長為民間實事的好幹部。

長子孔傑在學業有成以後,選擇追隨父親年輕時的步伐,在基層任職,到群眾中去。孔傑從鎮長做起,切切實實為老百姓服務,之後又先後出任鎮委書記、組織部長等職務,現擔任濟南市體育局局長。

孔繁森殉職時小女兒孔玲還在讀大學,政法學院畢業後,她婉拒了組織上對其的照顧,最後憑藉自己的努力成為法官。

孔玲曾說:“爸爸已經走了,但他把愛祖國、愛人民這種世界上最美好的感情留給了我。我要像爸爸那樣去生活,去實現自己的人生理想。”

她至今記得,自己去上大學前父親只給了自己五百元錢,並告訴自己這筆錢除了購買錄音機,餘下的必須省著點花,還和自己“約法三章” ,不能談戀愛、不能跳舞、不能吃喝玩樂。

當父親得知自己將進入學生黨校學習之後便囑咐道:“從此,你就要以一個黨員的標準嚴格要求自己!”

並且,時時督促自己進步成長。在孔玲看來,雖然父親一輩子都沒給他們留下什麼遺產,但他留給自己和哥哥姊姊們的好想法、好作風、好精神就是最寶貴的財富。

這些珍貴的「遺產」是無法用金錢來衡量的,於是她立志承襲父親的好作風,沿著父親尚未走完的路繼續勇敢地走下去。

常言道,虎父無犬子。 孔繁森的三個孩子都如數繼承了他的遺志,薪火相傳,他們也全部不負所望,都成長為國家的棟樑之材,成為對社會有用的人。

雖然是偉人之後,但是他們在生活中卻十分低調,在工作中也從未提及自己的家庭背景,從不主動向人提起自己的父親就是孔繁森。

他們像自己的父親一樣,堅守在自己的崗位上,盡己所能為祖國的發展建設貢獻自己的一份力量,充分實現自己的價值,為人民奉獻自我。

「一塵不染,兩袖清風,視名利安危淡似獅泉河水;兩離桑梓,獨戀雪域,置民族團結重如岡底斯山。”

這副挽聯囊括了孔繁森偉大的一生,也深刻表達出藏區人民對他的不捨和懷念。為官一生,他纖塵不染、兩袖清風;視名利為無物,從不計較個人得失。

就像他自己曾經說過的:“老是把自己當珍珠,就時常有怕被埋沒的痛苦。把自己當泥土吧!讓眾人把你踩成路。”

他將自己當成泥土,鋪墊在藏區人民的腳下,為藏區人民鋪好通往幸福生活的康莊大道,將自己踏成老百姓腳下最堅實的道路。

直到今天,他的光輝事蹟仍激勵大家。 「孔繁森精神」並沒有因為歲月的流逝而消失,反而隨著歲月的沉澱愈加歷久彌新,並永遠為後人繼承、發揚光大。

致敬英模,銘記歷史。孔繁森為我們留下的是最寶貴的精神財富,他為後世樹立了一個偉大的楷模、不朽的豐碑。

在他的影響之下許多年輕人自發性地前往祖國偏遠的地方,自發性地奔赴人民最需要的地方,自發性到艱苦的地區幹實事、幹好事。

文/史海觀復