李賀,字長吉,是中唐時期的著名詩人。

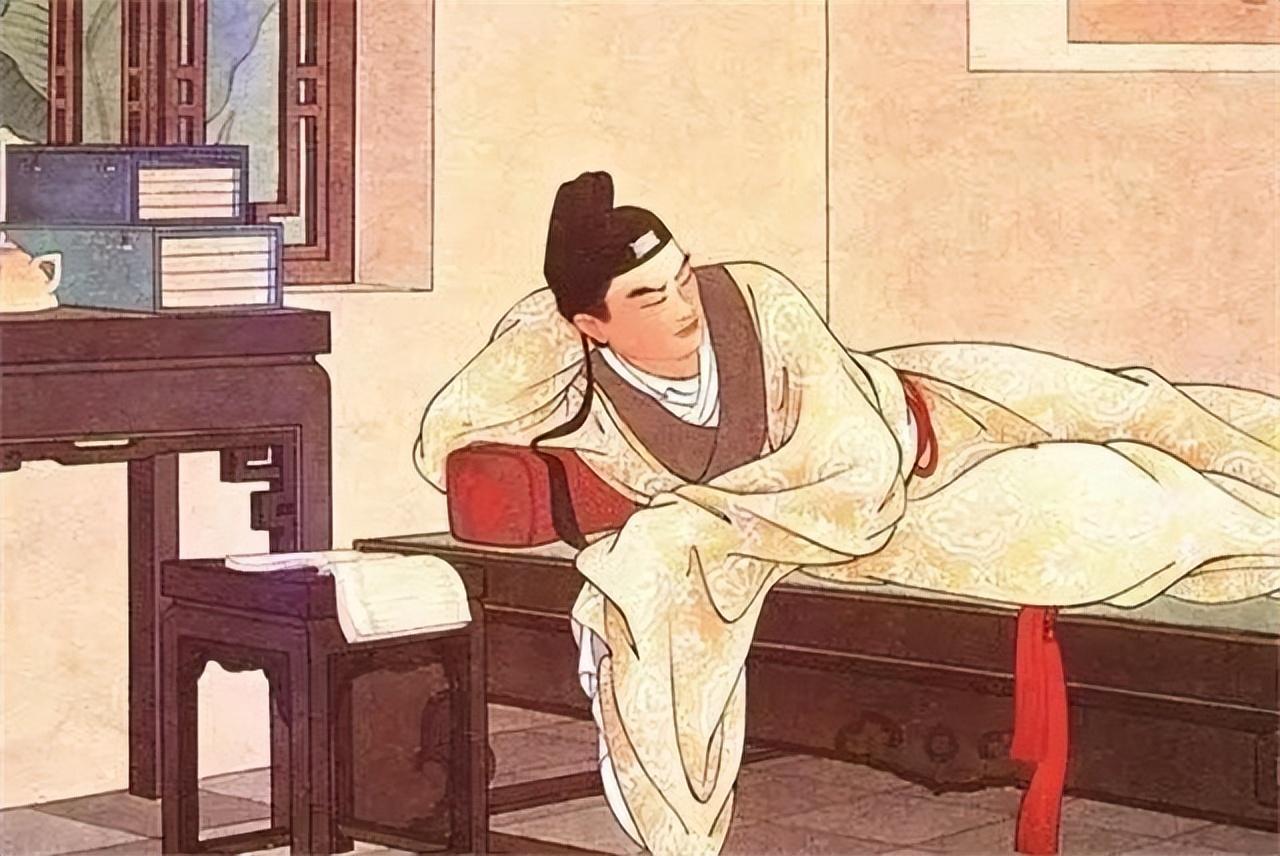

李賀一生坎坷,雖然才氣縱橫,少年成名,但卻家境窘迫,仕途坎坷,李賀一生都飽受疾病的折磨,這更加劇了他的痛苦。

年僅二十七歲時,李賀就因病去世,令人嘆息不已,但短暫的個體生命,無法限制李賀詩歌長久的藝術生命。

李賀的詩歌,以奇詭聞名,因此後人稱之為“詩鬼”,但他的詩歌中,同樣也有壯懷激烈、直抒胸臆的作品。

李賀曾留下一首《南園十三首》之五,就是這樣的典範,這首詩只有短短四句,卻驚艷了千年的時光。

一生坎坷,英年早逝

李賀短暫的一生,在艱辛困苦的生活中飽受折磨,身體的病痛更加重了他的痛苦。

李賀出生在中唐,大約生活在唐德宗貞元初到唐憲宗元和時期,這一時期的唐朝,雖然已經從安史之亂的動盪中恢復過來,社會秩序基本穩定,但和唐初萬國來朝的「天可汗」時期相比,已經遠遠沒有那時候的盛唐氣象了。

李賀的祖上也曾顯赫一時,他祖籍隴西,是唐朝宗室鄭王一脈的後人,因此李賀的詩中,常會出現「隴西長吉」、「宗孫」、「諸王孫」這一類的自稱,由此可見李賀對祖上宗室的名號還是有著很大的認同的。

但傳到李賀一代,家道早已中落,李賀家中有姐弟三人,均由為其母鄭氏撫養長大,李賀的父親李晉肅在李賀17歲時早逝,更是讓家庭雪上加霜。

生活之苦讓李賀小時候根本沒有貴公子的優雅和從容,他在老家河南府福昌縣昌谷鄉時,應該還要參加農業勞動,在他日後的詩歌創作中,有很多關於田間勞作和民間疾苦的詩句,這應當都是他有切身體會的。

李賀從小就聰慧過人,少年時就已經詩名遠播,但因為父親去世,他要守喪三年,因此未能及時參加科舉。

元和五年(西元810年),李賀守喪期滿,在二十一歲時參加河南府試中舉,當年前往長安準備進士考試,但躊躇滿志的李賀卻在長安遭受了一次重擊。

當時有嫉妒他才能的人拿他父親「晉肅」之名做文章,聲稱「晉」與進士的「進」字同音,李賀應當為父名避諱,不能參加科舉,年輕氣傲的李賀憤而離去,自此和科舉絕緣。

還好第二年,李賀等來了一次機會,他畢竟是宗室後人,因父蔭回到長安擔任了奉禮郎一職,算是踏上了仕途。

奉禮郎是為太常寺屬官,從九品上,是「掌朝會祭祀君臣之版位」的官職,為皇朝祭祀時提供服務。

李賀在長安三年,先是擔任奉禮郎,後來又擔任了「掌和六呂六律,辨四時之氣,八風五音之節」的太常寺協律郎一職。

協律郎一職為八品上階,略高於奉禮郎,但都是職位卑微的底層小官,好在這兩個官職都需要精通格律音樂,對李賀來說倒是能發揮所長。

雖說已有小小的官位,但並沒有改善李賀的經濟狀況,他在長安三年,時常會被稻粱謀所困,他當時租住在長安的崇義裡,即便是與朋友相處中也見出捉襟見肘的困窮來,這段窘迫時光的描寫,在他的詩中所作的序文中常有所見。

例如他和對門朔客李氏對飲時,典當了衣服才能換取一桌酒席,飲酒時,對方讓自己僕人申鬍子吹覬篥助興,李賀一時心有所感,作詩《申鬍子覬篥歌序》,以五彩華章相贈朔客李氏,也在序文中記下了「將衣質酒」的寒酸。

還有李賀的《送沈亞之歌序》,其中寫道:“吾悲其行,無錢酒以勞,又感沈之勤請,乃歌一解以勞之”,送別友人的李賀,卻無錢買酒,只能高歌一曲聊表心意,這位年輕詩人的心酸和窘迫可見一斑。

在長安三年,李賀眼看升遷無望,功名難成,最終只能在元和九年辭去官職,鬱鬱離去,回到老家昌谷休養,此後李賀輾轉奔波,始終沒有一展所長的機會,在元和十一年時,年僅二十七歲的李賀因病去世。

李賀不但生活窘迫,仕途不順,他一生更是飽受病痛的折磨,他的詩中,常以「病身」、「病容」、「病骨」、「病客」等字眼來自我形容。

李賀還飽受肺病的困擾,時常胸悶咳嗽,後人推斷他有肺結核的明顯症狀,這在他的詩中也有所體現,他在《潞州張大宅病酒遇江使寄上十四兄》一詩中,就留下「旅酒侵愁肺」的句子。

貧病交加下,李賀早早就白了少年頭,年僅二十餘歲的他,就已經兩鬢斑白,「秋姿白髮生」、「夢泣白頭生」的詩句都是他感懷自己少年白髮而作。

在李商隱所作的《李賀小傳》中,這樣形容過李賀的長相:“長吉細瘦,通眉,長指爪”,這樣的相貌顯然難以稱得上是健康的表現。

近代有學者根據《李賀小傳》中的相貌信息,再結合李賀詩歌所描繪的身體病況,推測李賀患有遺傳性疾病“馬凡氏綜合徵”,這類疾病的患者四肢、手指、腳趾都會細長不勻稱,伴隨心血管系統異常,患者因病早夭的機率很大,這些都和李賀的情況相符。

家境貧寒,又生活在沒有現代醫學技術的古代,李賀的疾病,自然得不到有效的醫治,因此李賀的人生,就因為疾病而匆匆劃上了句號。

詩鬼之名

李賀的一生,雖然因為疾病只度過了短暫的二十七年,但他卻在唐朝詩歌的歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

李賀生活中唐時期,正處於詩歌轉型的年代,是從「貞元之風尚蕩」走向「元和之風尚怪」的歷史階段。

唐代中期,韓愈及其朋友門生,致力於文章“復古”,在詩文中推崇刻意奇詭的用韻,李賀的創作,也不免受到這種風氣的影響。

韓愈作為唐宋時期的文章大家,不只在文風上影響李賀,他更是李賀的伯樂之一。

李賀七歲時,就已經能作詩,有神童之名,韓愈曾專程來探訪他,李賀當場寫下《高軒過》一詩,韓愈驚嘆不已,從此李賀的才子之名就廣為流傳。

李賀參加河南府寺中舉時,韓愈是組織者之一,之後李賀在長安受人中傷無法參加考試時,韓愈也曾挺身而出,為李賀辯護。

李賀少年就有才名,雖然生活窘迫但一直刻苦求學,之後仕途受挫,他就把更多的精力投向了詩歌創作,他和韓愈等人共領唐朝文風一時之新變,後世的文學史中,一般也將李賀劃入韓愈一派詩風的營壘。

在清初葉矯然的《龍性堂詩篇初集》中,就將李賀和韓愈相提並論,認為唐朝詩人大家中,大都造句押韻悉歸自然,唯有李賀和韓愈二公,「創闢奇險,不循徑道,而語語天拔,得未曾有,洵異才也」。

李賀詩歌用韻上,深受韓癒的影響,但他的詩歌創作,也有著自己鮮明獨特的個性,走出了屬於自己的道路。

他精通音樂,熟悉各種樂器的演奏技法,在欣賞音樂方面有很高的修養和天賦,在詩中描寫了大量的樂器和音樂演奏場面,這些音樂場景,富於多方面的文化意蘊,對李賀詩藝術風格的形成有重要關係。

因為生活中的壓抑和病痛的折磨,李賀轉而在佛經和楚辭中尋求靈魂的慰藉,排遣自己內心深處的幽憤和痛苦,他的詩歌深受楚辭影響,善寫虛幻的神仙鬼魅境界,想像奇特、結構奇詭、修辭奇麗,被杜牧稱讚為「《騷》之苗裔」。

李賀的詩在用韻方面,和韓癒一派一脈相承,但在「奇」一字上,和大名鼎鼎的詩仙李白又有想通之處。

例如,李白《蜀道難》,就被世人稱為“奇之又奇,然自騷人以還,鮮有此調也”,這種獨特詭異的想像和文風,似乎在李賀身上得到了傳承。

在唐朝時,就有人注意到了李賀和李白在「奇」風上的相似之處,之後歷代的評論者們,很多將李賀附在李白之後的,這讓李賀風格愈著,聲價亦增。

例如皮日休的《劉棗強碑》,歷敘歌詩之業,推崇李白為“吾唐來有是業者”,標舉李賀為李白之後的“百歲有是業者”。

唐末至五代,李咸用的《讀修睦上人歌篇》中,有「李白亡,李賀死,陳陶趙睦尋相次」的排列,而詩僧齊己也將兩人相提並論:「李白李賀遺機杼,散在人間不知」、「長吉才狂太白顛,二公文陣勢橫前」。

帶了北宋初,翰林學士錢易在《南方新書》卷三中的記載,更讓李賀坐實了詩鬼之名:「李白為天才絕,白樂天為地才絕,李賀為鬼才絕”,同樣在宋嚴羽《滄浪詩話》中,也有類似記載:“太白天仙之詞,長吉鬼仙之詞”、“長吉之瑰詭,天地間自欠此體不得”。

相比李賀短暫的個體生命,他所留下詩歌的藝術生命顯得格外悠長,李賀的「詩鬼」大名也是唐詩歷史上的無法迴避的重要一環。

《南園十三首》之五

李賀的詩歌,用韻奇險、想像奇特、結構奇詭、修辭奇麗,和盛唐時期的豪邁詩風區別很大,他的詩中,少有壯麗之語,但也有例外的作品。

李賀《南園十三首》之五,便是這樣一首凌厲激烈、直抒胸臆的作品,詩中只有短短四句, 卻驚艷了千年的時光。

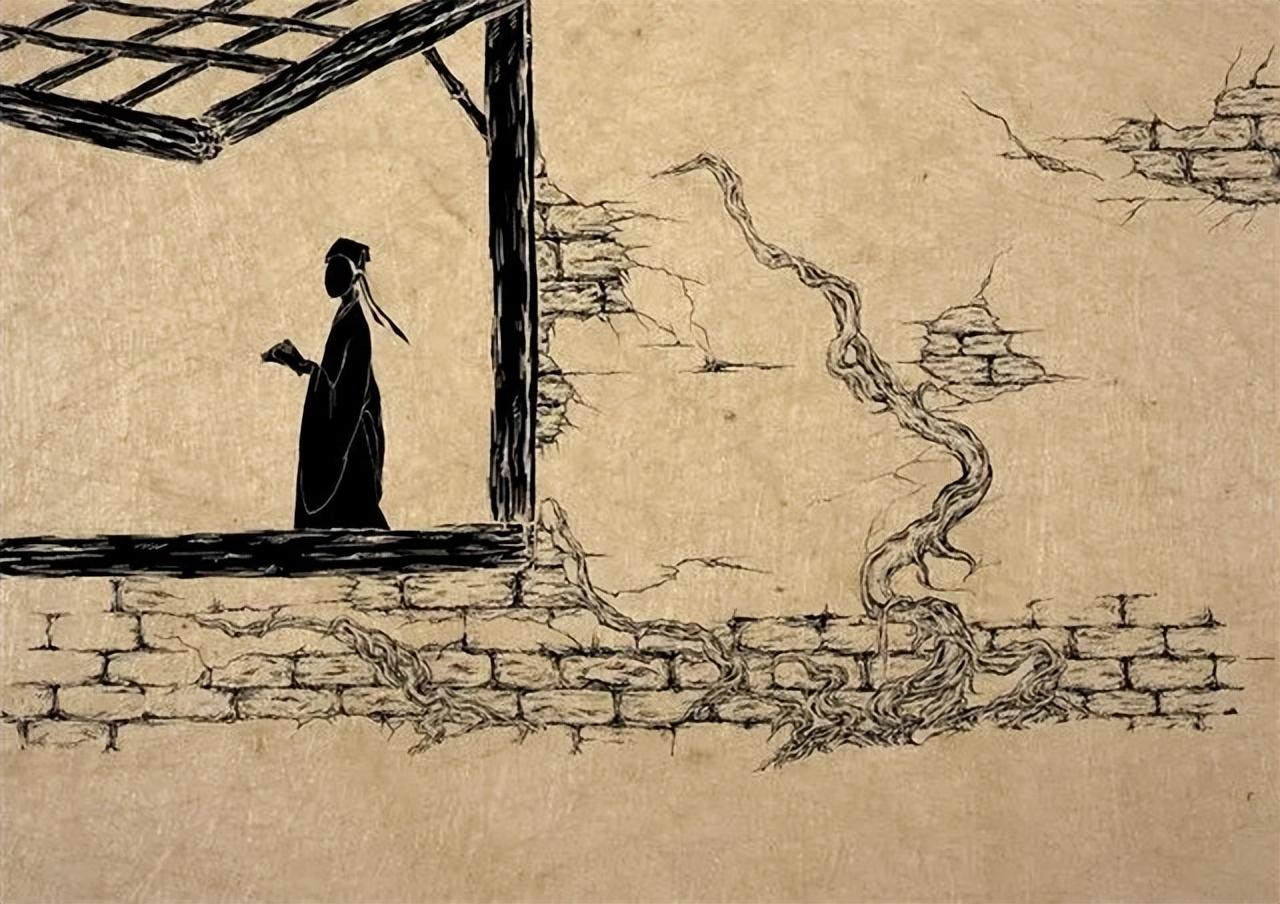

《南園十三首》是作者從長安辭官,回到老家福昌昌谷後,在家鄉的南園閒居時所作的一組雜詩。

這組詩風格題材各異,有寫景的,有抒情的,大都刻畫田園生活的艱辛,,發韶華易逝、壯志的感嘆,有著很高的藝術成就。

《南園十三首》大都語言清新,詩情雋永,耐人尋味,但其中的第五首,卻是少於的激情飛揚之作,讓人能一睹李賀飽受病痛折磨和仕途坎坷下的凌厲鋒芒。

第五首一開篇,便是大聲的喝問:

「男兒何不帶吳鉤,收取關山五十州。」

其中吳鉤一詞,最早來自春秋時的吳國,後世用此詞來指代鋒利的刀劍,在詩文中出現時,吳鉤往往代表文人墨客希望馳騁疆場、勵志報國的精神像徵。

開篇兩句,就是李賀蹉蹉後的激情自白,他何嘗不渴望手執利劍,在沙場上建功立業,成就男兒的一番成就,而收取關山五十州,則正是指代了當時唐朝藩鎮割據的局面。

李賀生活的年代,李唐王朝的基本統治秩序雖然已經恢復,但藩鎮割據已經成了尾大不掉的態勢,當時大河南北,大量州郡均由當地藩鎮自治,中央政府的政令已經不能有效控制這些地區,大唐已經初步暴露出衰敗的跡象。

李賀本就是李唐宗室後人,又有著懷才不遇的感慨,面對如此時世,自然有著種種鬱積心頭的痛楚和不甘,因此,這開篇兩句,便是他在憂慮國家前途後的大聲喝問,表達了自己渴望建功立業,為國家平定天下的宏大志向。

之後兩句的「請君暫上凌煙閣, 若個書生萬戶侯?」

不甘和激憤的情緒更為激烈,李賀拿唐朝表彰功臣著名的凌煙閣為例,反問當年凌煙閣上的功臣中,又有幾個是埋首詩文中的書生呢?

當年唐太宗李世民開創貞觀之治的盛世,為了紀念和他一起開創太平盛世的諸多功臣,就在長安城中太極宮的東北處修建了凌煙閣,選取了二十四位功臣的畫像置於凌煙閣中,從此之後,凌煙閣就成為了為人臣者最高榮耀的象徵。

李賀以凌煙閣的功臣自比,蹉嘆了自身的境遇,他何嘗不希望和凌煙閣功臣們一樣,得遇明主,在歷史上寫下自己的不朽功業,但最終他依然只能寄情於詩歌之中。

幽居南園,李賀既有懷才不遇、仕途坎坷的憂思苦悶,也有渴望為國效力的滿腔熱血,這種種心境,融合在一起,最終形成了這首千古絕唱,讓後人在穿越千年的時光後,依然驚艷於李賀的才華。

參考資料:

《看李賀穿越三苦人生-「解密李賀」之一》,《博覽群書》,2021年7月