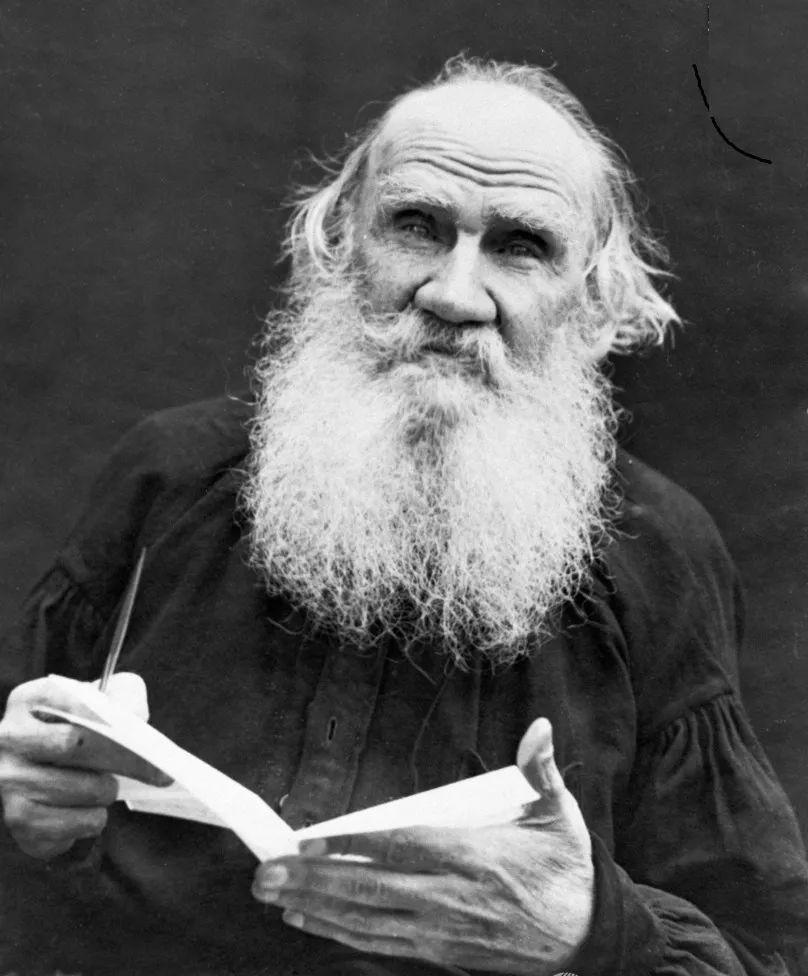

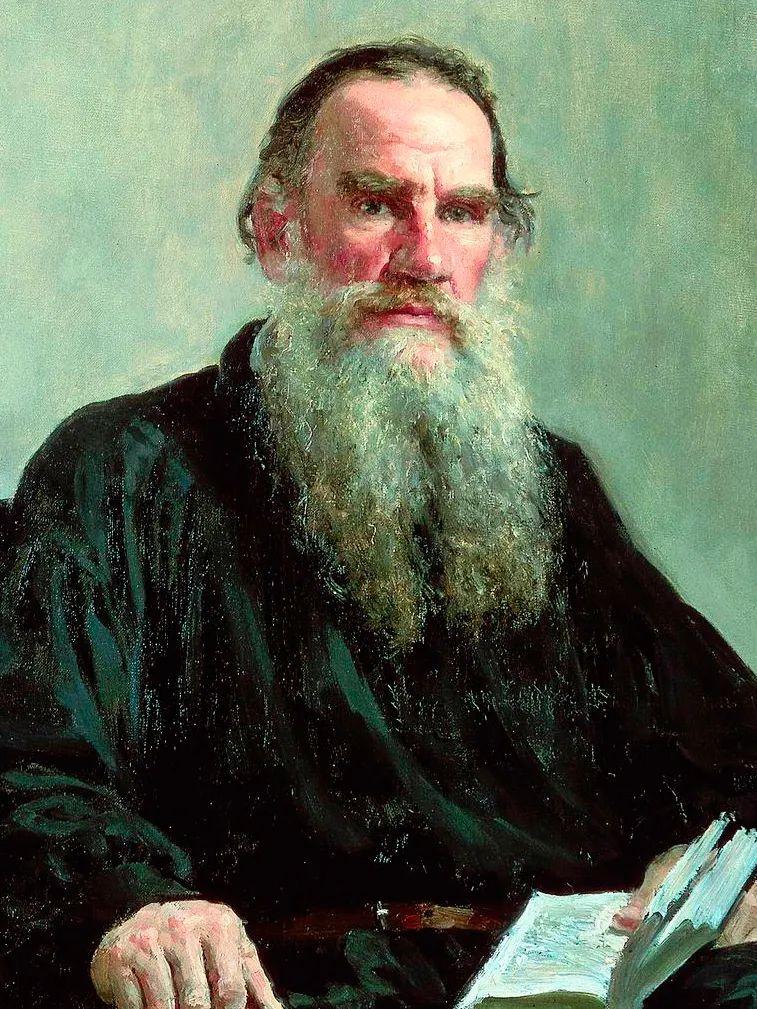

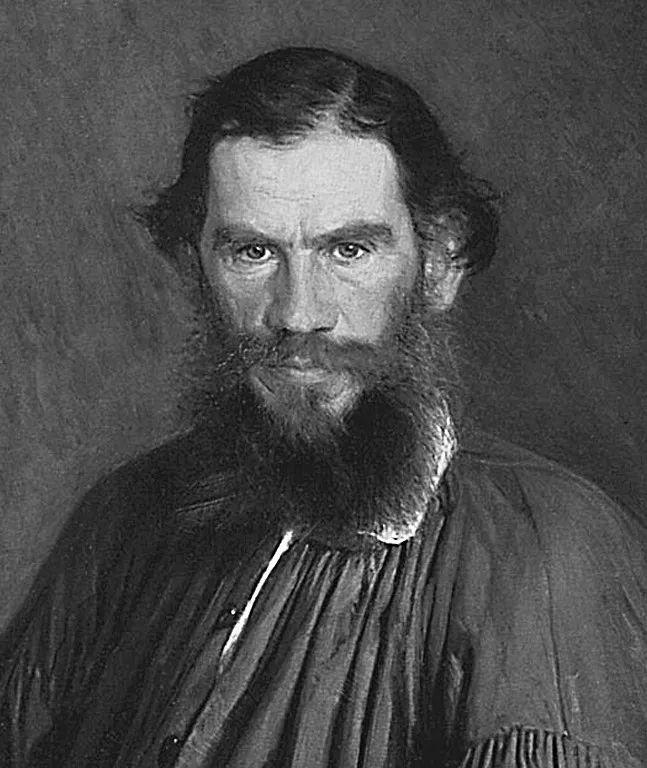

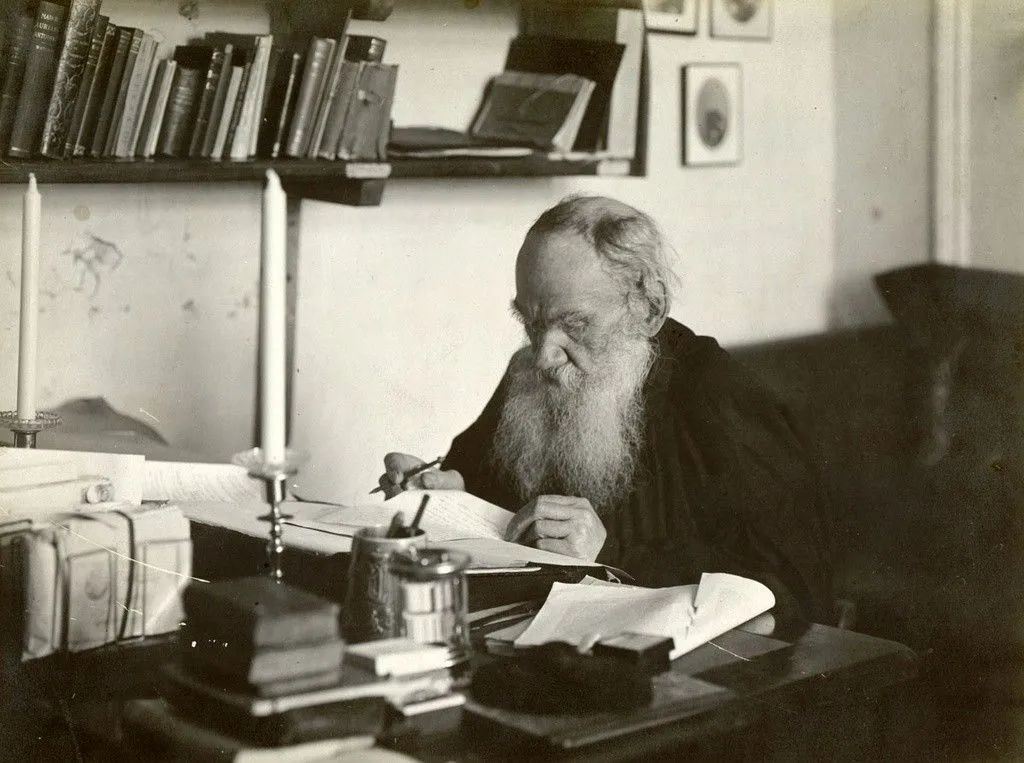

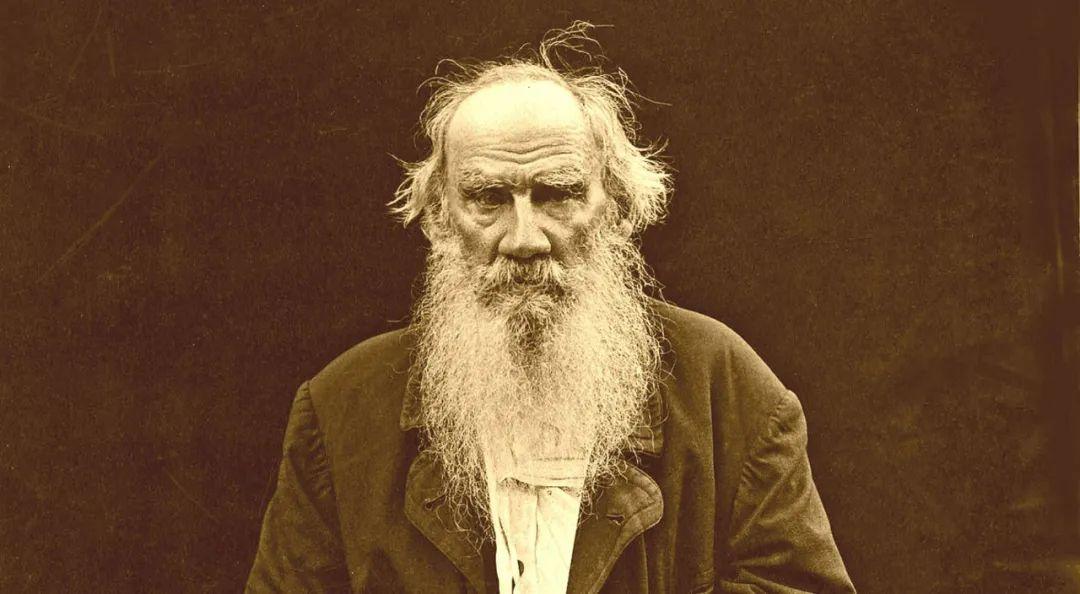

俄國文學三巨頭之列夫·尼古拉耶維奇·托爾斯泰

一.生平及其主要作品

列夫·尼古拉耶維奇·托爾斯泰(Лев Николаевич Толстой),1828年9月9日-1910年11月20日,19世紀中期政治思想家、哲學家。

托爾斯泰出生於貴族家庭,1844年入喀山大學,1847年退學回故鄉在自己領地上做改革農奴制的嘗試。

1851~1854年在高加索軍隊中服役並開始寫作。

1854~1855年參加克里米亞戰爭

1855年11月到彼得堡進入文學界。

1857年托爾斯泰出國,看到資本主義社會重重矛盾,但找不到消滅社會罪惡的途徑,只好呼籲人們按照「永恆的宗教真理」生活。

1860~1861年,為考察歐洲教育,托爾斯泰再度出國,結識赫爾岑,聽狄更斯演講,會見普魯東。

1863~1869年托爾斯泰創作了長篇歷史小說《戰爭與和平》。

1873年~1877年他經12次修改,完成其第二部里程碑鉅作《安娜·卡列尼娜》。

70年代末,托爾斯泰的世界觀發生巨變,寫成《懺悔錄》(1879一1882)。

889~1899年創作的長篇小說《復活》是他長期思想、藝術探索的總結。

托爾斯泰晚年力求過簡樸的平民生活,1910年10月從家中出走,在途中不幸感染肺炎,11月7日病逝於一個小站,享年82歲。

二.創作特色

托爾斯泰在小說中對人性進行了大量的思考。

托爾斯泰對人性的思考主要由俄羅斯當時的歷史與現實所激發的:

一方面,東正教決定了人們思想感情的方式,托爾斯泰也深受東正教的影響;

另一方面,歐洲的啟蒙精神深深影響俄羅斯,啟蒙精神對托爾斯泰的影響也是顯著的,他不會像一般教徒一樣思考信仰問題。

但托爾斯泰也沒有完全走向歐洲的個人主義的啟蒙立場,所以,他對人性的思考常常遊離於二者之間,有時像一個教徒,有時像一個人本主義者。

他反抗暴力與奴役,反對土地私有製度,反對崇尚資本主義物質文明和“進化論”,要求奉行合法的生活義務和合理的生命法則,回返健康的農耕生活,透過人人的勞動和道德實踐建立起充滿兄弟情誼,平等、和諧、友愛的屬於全人類的人間「天國」。

三.人物評價

托爾斯泰是“俄國革命的鏡子”,是具有“最清醒的現實主義”的“天才藝術家”。 (列寧評)

不認識托爾斯泰者,不可能認識俄國。 (高爾基評)