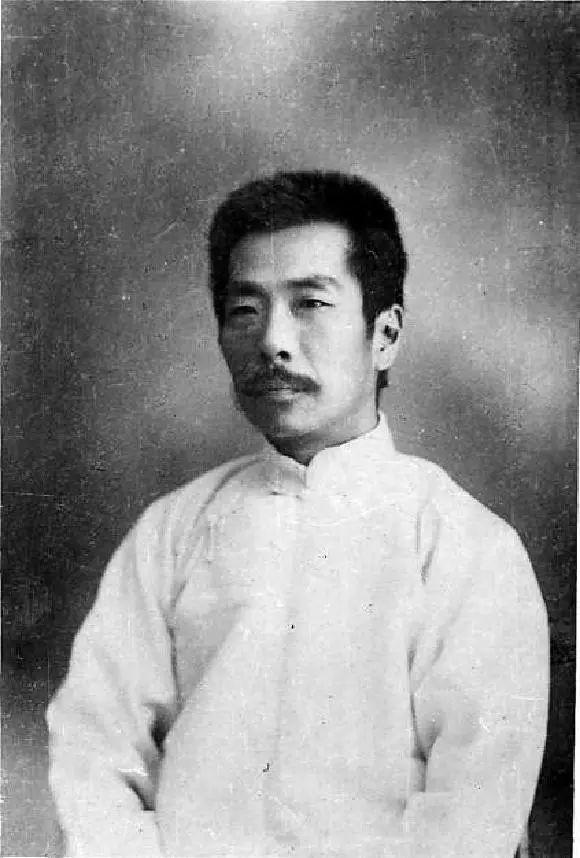

1925年魯迅攝於北京

1912年5月5日,教育部小公務員週樹人,隨中華民國臨時政府從南京遷到北京。此時的北京還是一副舊日帝都的模樣,老邁、遲暮。

週樹人一方面經歷著理想落空的幻滅,另一方面也被北京幾百年的深厚文化累積所吸引。初到北京的日子裡,他一頭扎進琉璃廠的故紙堆“抄古碑”,與朋友在食肆中推杯換盞,忙碌於具體而瑣碎的公務。也許,他會像許多小知識分子一樣沉寂下去,過完凡俗的一生。

但表面沉寂的北京正孕育著歷史的大變革,當五四新文化的大潮興起時,身處風暴中心——北京的周樹人,心中那頭睡獅被喚醒了,他成為了五四新文學的開創者、奠基人,成為了魯迅。

1922年,魯迅與世界語學會會員在京留影(前排右三為魯迅)。

「北京風物何如?」

1910年8月的某一天,在北京工作的許壽裳收到好友週樹人的一封信。信中,週樹人談到,在浙江兩級師範學堂的“故人分散盡矣”,他自己只能暫時在紹興府中學堂任教。週樹人流露出,離開故鄉去外面闖一闖的想法,並向許壽裳詢問:「北京風物何如?」這是他現存文字中,第一次透露出對北京的興趣。

彼時,週樹人剛從日本留學回國一年。

讀過《藤野先生》和《〈吶喊〉自序》的人,大概都對週樹人在留日期間「棄醫從文」的心路歷程耳熟能詳。他意識到,麻木的國民“即使體格如何健全,如何茁壯,也只能做毫無意義的示眾的材料和看客”,改變他們的精神才是第一要務,而改變國民精神的唯一渠道首推文藝。

離開仙台醫學專門學校後,週樹人來到東京。那一時期,他辦雜誌、翻譯外國名著、跟從章太炎先生學習……經歷一系列努力後,他卻感受到「未嘗經驗的無聊」。他的主張「並無反應,既非贊同,也無反對,如置身毫無邊際的荒原,無可措手」。

1909年8月,週樹人迫於生活壓力回國。與那一時期的許多留學生一樣,他回國後可以選擇的職業十分有限,「教書」幾乎成為唯一的出路,於是進入浙江兩級師範學堂教書。

安然地教了幾個月書後,與他相知的學校監督(即校長)沈鈞儒被選為浙江省諮議局副議長,走馬上任去了,上面派來一位名叫夏震武的舊官僚出任監督。夏震武思想陳腐、欺世盜名,一到任便得了個「夏木瓜」的詨號。

新官上任三把火。 「夏木瓜」請全體教員到禮堂拜孔子。浙江兩級師範學堂的教官都是新學出身,哪吃這套!於是,全體教師罷教,紛紛搬離學校。僵持了半個月光景,省裡實在看不下去,免了夏震武的監督之職。

「木瓜之戰」雖勝,但學校已人心渙散。週樹人轉任紹興府中學堂任教務長。然而,紹興府中學堂的工作也不順心,週樹人日益感到,在當時的中國「以學術幹世」越來越難,頗有離開學校之意。為此,他多次致信許壽裳,託他為自己找工作,並在一封信中流露出對北京的關切。不過,隨即他又猶豫:恐“京華人才多於鯽魚,自不可入”,“欲在它處得一地位,雖遠無害”。

進退維谷時,辛亥革命突然爆發了。隨後的幾個月中,各省紛紛響應革命。 1911年11月4日,民軍佔領杭州的消息傳到紹興府,紹興旋即宣告光復。

在《範愛農》一文中,週樹人這樣描寫紹興光復時的情形:

我們便到街上去走了一通,滿眼是白旗。然而貌雖如此,內骨子是依舊的,因為還是幾個舊鄉紳所組織的軍政府,什麼鐵路股東是行政司長,錢店掌櫃是軍械司長…

興奮了幾天,週樹人發現,辛亥革命並沒有帶來一個新世界,一切皆是換湯不換藥。此刻,他內心的孤獨與悲哀更深了一步。

就在他陷入更深的迷茫時,中華民國臨時政府在南京成立。草創時期亟需用人,許壽裳向時任教育總長蔡元培推薦了周樹人。許壽裳在《亡友週樹人印象記》中回憶,蔡元培聽到週樹人的名字立即說:“我久慕其名,正擬持函延請,現在就托先生代函敦勸,早日來京。”

收信不久,週樹人便離開家鄉到南京任職。 1925年,他在給許廣平的信中回憶:

說起民元的事來,那時確是光明得多,當時我也在南京教育部,覺得中國將來很有希望。自然,那時惡劣分子固然也有的,然而他總失敗。

其實,現實並不如周樹人想像中「光明」。民國成立後,「惡劣分子」並非總是失敗。 1912年3月,袁世凱便施展各種手腕,當上了中華民國臨時大總統,並把臨時政府遷往北京。

5月初,週樹人、許壽裳等人也隨臨時政府教育部北上,從此開啟了長達14年的居京歲月。

「移入山會邑館」

在來京之前,「北京」在周樹人心中的形象頗為矛盾。一方面,他在書信中曾不止一次向許壽裳抱怨家鄉“幾於絕無古書”,並詢問“北京琉璃廠有異書否?”另一方面,作為土生土長的南方人,他又對北方乾燥的自然環境心存芥蒂,不時囑咐許壽裳:“聞北方多風沙,諸惟珍重。”

說到底,這些都是周樹人對北京的一種想像,那麼初到京城,北京給他第一印像如何呢?

1912年5月5日,週樹人在日記中寫道:「上午十一時舟抵天津。下午三時半車發,途中彌望黃土,間有草木,無可觀覽。約七時抵北… 」

顯然,第一印象並不太好,滿眼的黃土“無可觀覽”,與紹興水鄉比起來,北京的景色未免令人失望。或許,此時的周樹人仍沉浸在離鄉的惆悵之中,還沒體會到北京的獨特韻味。

第二天,週樹人住進位於宣武門外南半截胡同的紹興縣館(即紹興會館)。在當天的日記中他寫道:“上午移入山會邑館。”

會館,最早是為了給全國各地進京趕考的舉子提供食宿而興建的。中國人鄉土觀念重,各地官員無不希望家鄉子弟能科考及第,入朝為官。因此各地在京為官者,莫不選址購地,興建會館。

清代實行旗民分制,在京居住的民人,及各地會館一律遷往外城。於是,清代以來,宣南一帶形成了獨具特色的會館文化。各地會館不但保留了當地的飲食、風俗和居住文化,也成為各地「北漂」的聚集地。

紹興縣館,原名“山會邑館”,原是山陰、會稽兩縣人共有的會館。宣統年間,兩縣合併稱作紹興縣,乃更名紹興縣館。當年,週樹人的祖父周福清做京官時,也曾在此居住。週樹人步祖父後塵,在這裡一住就是七年。

紹興縣館所處的南半截胡同地理位置並不太好,胡同口便是有名的刑場-菜市口。清末那幾年,包括「戊戌六君子」在內的許多仁人誌士,都被砍殺於此。有關菜市口各種靈異、嚇人的傳說也流傳著。周作人回憶,傳說「那裡常出現一隻異乎尋常的大狗,來舔血吃,偶然被人看去,便一道火光,衝上天去。」魯迅小說《藥》中「人血饅頭」的情節,也許便脫胎於此。

紹興縣館中有許多名字典雅的建築,如“仰蕺堂”“藤花別館”“綠竹舫”“補樹書屋”“賢閣”等,但實際上居住環境遠不像名字那樣曼妙。週樹人住進「藤花別館」的第一個晚上,就遭到三四十隻臭蟲的襲擊,以至於他不得不搬到桌子上去睡。

「藤花別館」周圍的環境十分吵雜,常常令周樹人無法安心工作和休息。他不只一次在日記吐槽:“夜,鄰室有閩客大嘩。”“鄰室又來閩客,至夜半猶大嗥如野犬,出而叱之,少戢。”

在「藤花別館」忍耐了四年,1916年5月,週樹人終於搬進了會館中相對安靜的「補樹書屋」。周作人在《知堂回想錄》中回憶,補樹書屋位於會館南邊的第二進院子中,院中種著兩棵大槐樹,因此得名「補樹書屋」。

「補樹書屋」雖然名字雅緻,卻發生過命案,「往昔在院子裡的槐樹上縵死過一個女人」。當年,週樹人就是在這樣一間陰氣森森的鬥室中,用「抄古碑」打發了無數孤寂、無聊的獨居歲月。

「至琉璃廠,歷觀古書肆」

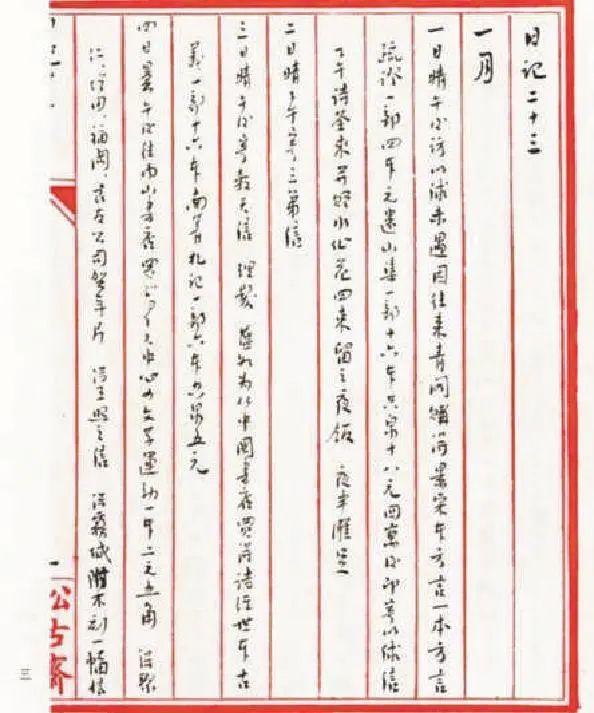

與那一時期的許多知識分子一樣,週樹人也酷愛寫日記。現存的《魯迅日記》從1912年5月5日——他到北京的那天起,至1936年10月18日——他逝世的前一天止,近40萬字。與他的雜文、小說文筆犀利、感情豐沛不同,他的日記寫得平淡如水,言簡意賅,甚至有點像流水帳。 《魯迅日記》每天多則不過一百字,而內容卻五花八門,涵蓋了生活的方方面面,他每天見了什麼人,參加了什麼活動,甚至買書、買米、天氣情況都會忠實地記錄在案,讀起來充滿了生活氣息,是研究先生日常生活和民國社會的重要一手材料。

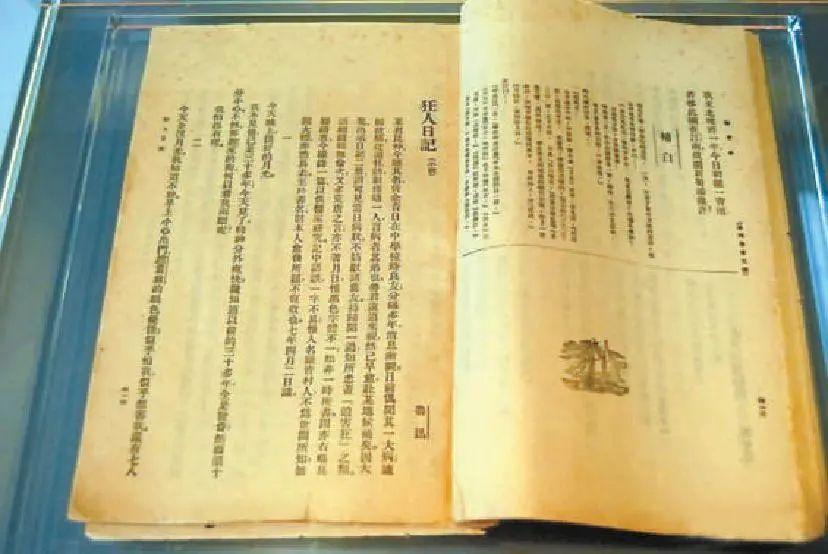

魯迅日記手稿

如果您想知道周樹人最喜歡去哪裡逛街?翻看他的日記不難發現非琉璃廠莫屬。

琉璃廠最初是為興建宮殿燒製琉璃瓦的地方。明嘉靖年間,外城城牆建成後,琉璃廠被包裹在城內,燒窯污染太大,於是官窯搬到房山琉璃河。由於宣南地區集中了許多各地進京的舉子,於是琉璃廠漸漸發展成一處集圖書、古董、碑刻、文房四寶在內的文化集散地。可以說,那時琉璃廠是全國讀書人心中的聖地。週樹人來京之前就對琉璃廠書肆十分嚮往。他在給許壽裳的信中幾次詢問:“聞北京琉璃廠頗有典籍,想噹如是,曾一覽否?”“北京琉璃廠肆有異書不?”

1912年5月12日——週樹人到京一個星期、一切安頓好後,他立即和許壽裳等同鄉好友“至琉璃廠,歷觀古書肆”,日記記載這一天他“購書一部七本,五元八角」。

當月25、26、30日,週樹人又去了琉璃廠三次。 30日那天,他白天剛剛“得津貼六十元”,晚上就去琉璃廠買了將近四元的書。

許多北京人習慣說琉璃廠在和平門外,其實週樹人初到京城時,北京內城城垣上的和平門尚未開闢(和平門建於1924年)。人們從內城去琉璃廠,須從前門或宣武門出城。

1919年以前,週樹人一直住在菜市口紹興會館。那時,他去琉璃廠須經騾馬市到虎坊橋,再從梁家園斜穿到新華街,往北就是琉璃廠的中心地段了。

據從小生活在北京的民俗學家鄧雲鄉先生回憶,民國初年,整條琉璃廠街上,除了商務印書房有一棟三層西式樓房之外,全都是中式鋪面房。這些店舖門臉兒不太大,但大多後面連著院子,進深很深。店舖一般沒有西式店鋪那種櫥窗,也不像江南店鋪那樣上排門板,而是有門有窗,新潮一點的窗上裝著玻璃,老派一點的,窗戶下部是玻璃,上面還是糊窗戶紙。白天營業時,門上一般掛簾子,冬天則換成藍布鑲黑雲頭夾板棉門簾。

「從街上走過,透過擦得十分明亮的玻璃窗,可以望到店內的一些風景:古董舖的紅木多寶槅上的花瓶、鼎彝;書鋪書架上一疊疊的藍布套夾著白色簽條的古書;書畫鋪掛的各種字畫、立軸、對聯;墨盒鋪架上的亮晶晶的各式各樣墨盒子、鎮紙、筆架……」一路走來,一股文化氣息撲面而來。

有學者根據《魯迅日記》統計,在北京生活的14年中,他去琉璃廠達480多次。那麼,先生在琉璃廠通常會買什麼呢?首當其衝自然是各種書籍。

週樹人到京第一年,共得津貼710元,買書花去160元。在北京生活期間,他共買書3800餘冊,其中既有新書,也有古籍,但並無太貴的古籍善本。他感慨:「線裝書真是買不起了。乾隆時候的刻本的價錢,幾乎等於那時的宋本。明版小說,是五四運動以後飛漲的;從今年起,洪運怕要輪到小品文身上去了。卻從來不敢作非分之想。

讀過《〈吶喊〉自序》的人都知道,先生有一大嗜好──抄古碑。 「抄古碑」歷來被視為週樹人在京生活孤獨、心灰意冷的象徵。例如1917年他一個人在京過年,便在日記中寫道:「舊歷除夕也,夜獨坐錄碑,殊無換歲之感。」但如果通覽《魯迅日記》不難發現,先生抄碑不只源自於難以排遣的孤寂,也是真心喜愛。根據統計,在北京生活期間,他共買拓片4,000多枚,其中大部分購於琉璃廠。

鄧雲鄉解釋,在古書、法帖、古董之中,拓印是最便宜的。週樹人逛琉璃廠時,常會去碑帖鋪坐一坐。碑帖舖的陳設大致跟書舖一樣,店中收拾得乾乾淨淨,窗明室朗,架子上擺著各種碑帖。碑帖舖的顧客比書舖少,來的都是內行人,坐下隨便談談,拿出所需要的碑帖、拓片,品評討論。 「如果是新拓,談談碑在哪省哪縣,是新出土的,還是舊有的。現在原石還在不在,與舊拓比較一下漫衍的情況,比宋拓少哪些字,比明拓少哪些字……」不難看出,「抄古碑」是門檻很高、學問很深的愛好,精於此道者也能獲得旁人體味不了的樂趣。

周作人在《知堂回想錄》中回憶,兄弟們常在十點鐘以前來到琉璃廠,在幾家碑帖店聊天之後,到青雲閣喫茶和點心當飯,午後再慢慢踱回會館。

「夜飲於廣和居」

除了逛書肆、抄古碑之外,週樹人在北京的餐飲和應酬也相當豐富多彩。關於吃飯,先生後來有許多高論,在《送灶日漫筆》一文中這樣寫道:

今之君子常諱言吃飯,尤其是請吃飯。那自然是無足怪的,的確不大好聽。只是北京的飯店那麼多,飯局那麼多,莫非都在食蛤蜊,談風月,「酒酣耳熱而歌嗚嗚」麼?不盡然的,的確也有許多「公論」從這些地方播種,只因為公論和請帖之間看不出蛛絲馬跡,所以議論便堂哉皇哉了。但我的意見,卻以為還是酒後的公論有情。人非木石,豈能一味談理,礙於情面而偏過去了,在這裡正有著人氣息。

根據鄧雲鄉先生統計,《魯迅日記》中提到的餐廳、酒樓、小鋪達65家之多。 「尤其是早期,先生在北京還沒有安家,單身住在會館裡,所以多半是在飯館裡聚會。」這些被大歷史所忽視的小細節,既勾畫出一個煙火氣的周樹人,也記錄了百年前的京城市井生活。

老北京的餐廳依經營品種和經營規模大致分:賣包子、餃子、麵條等麵食的切面鋪;賣豬肉、羊肉的二蕎鋪;規模不大的小飯館;可以承接紅白喜事、堂會宴會的中等飯莊;還有能同時開一二百桌酒席,甚至自備戲台的大飯莊子。 《魯迅日記》中所記載的餐廳涵蓋了當時北京各類餐廳。

1913年9月4日,先生在日記中寫道:“午約王屏華、齊壽山、沈商耆飯於海天春,系每日四種,每人每月銀五元。”

海天春位於宣內大街,是一家二葷舖。週樹人工作的教育部,原為清學部舊址,位於西單附近,離海天春不遠。因此,他和同事們一度在海天春包午餐。根據日記記載,海天春包飯四人同吃,每頓四種菜,一個月五元。以當時的物價折算並不能算便宜。可是,海天春偷姦耍滑,伙食費收了,飯菜品質卻不能保證。半個月後,週樹人便在日記中吐槽:「海天春菜餚膳日惡,午間遂不更往」。

從海天春退訂午餐後,週樹人和同事發現一家兩門面的小番菜館益昌號不錯。 1913年11月4日,週樹人與同事錢稻孫第一次到益昌號吃午餐-「牛肉、麵包,略飲水」。也許感覺不錯,11月21日他又跟錢稻孫、戴蘆舲兩位同事去吃了一頓。此後,週樹人經常光顧這家小番菜館。 1914年3月26日起,他與錢稻孫索性便在益昌號包午飯,「每六日銀元一元五角」。算起來,在益昌號包飯比在海天春每餐貴了點,但番菜館鋪著雪白的台佈,顧客大多是知識分子,環境也不像海天春那樣嘈雜,總的來說物有所值。

縱觀《魯迅日記》,先生在北京期間光顧最多的飯館當屬廣和居。 1912年5月7日,也就是他抵京的第三天便「夜飲於廣和居」。

廣和居開張於哪一年已不可考,但在清代掌故遺聞《清稗類鈔》中可以找到關於它最早的記載。早年間,北京人無論吃飯、買東西很少用現金,通常都是掛賬,到了年底統一結帳。據說,道光年間,書法家何紹基常在廣和居吃飯,欠有老帳。後來,何紹基還不起陳年酒賬,便親筆寫了一張欠條。廣和居掌櫃如獲至寶,將欠條裱起來掛在店中。許多人聞訊趕來欣賞何紹基的墨寶,一時間傳為佳話,廣和居也做了一個大大的廣告,一下子門庭若市,成為京城有名的飯館。

週樹人在廣和居就餐,有時是教育部同事聚會,有時是紹興同鄉聚飲,有時是AA製便餐,還有時是叫外賣。雖然周氏兄弟對於廣和居飯菜的評價並不都很正面,但是這裡依然是他們光顧最多的飯館,究其原因也許是因為近——廣和居在北半截胡同南口,斜對面就是紹興會館。每天上下班,週樹人都經過廣和居。

廣和居是一家標準的北京老式飯莊,沒有鋪面房,表面看起來就像一座普通的四合院民宅。進入大門,迎面的影壁上掛著金光閃閃的銅字招牌——廣和居飯莊。大門裡,擺著黑油大長凳,供食客的馬侍從休息。每天一開門,跑堂夥計就精神飽滿、春風滿面地站在門前,客人一進門,他便熱情招呼:「您來啦!幾位哪?」接著向裡面高聲喊:「幾位,看座! 「院子裡的房間都有名字,若是預先訂好座,或是赴某人的宴席,夥計會從大門口一直喊到裡面。

週樹人當年去廣和居赴宴是怎樣一番光景呢?鄧雲鄉先生根據這些老北京飯莊子的老禮兒復原了一段:

先生癸醜(一九一三年)九月二十七日記雲:「赴廣和居,稻孫招飲也。同席燮侯、中季、草庭、遢先、幼漁、莘士、君默、維忱,又有一人未問其名,季市不至。

這種宴會,主客都是廣和居的老主顧,先生一進門,打招呼的總招待員便會熱情寒喧,大聲向裡面傳呼:「周大先生到,×號錢大先生屋看座」— —這樣裡面接待的走堂夥計,自會接引到×號打起簾子讓進屋去,向屋裡報稱“周大先生到!”

這段描寫雖然是想像的,但當年老北京商家的熱絡勁兒躍然紙上。

1932年11月,先生回北京探親,最後一次在北京的餐廳宴飲,還是選在廣和居。第二天,他匆匆登車返滬,便再也沒能回過北京。日寇佔領北京期間,市面日益蕭條,廣和居和一大批老北京飯館、茶座相繼關門歇業。

近年來,同是先生常光顧的緻美齋、來今雨軒陸續恢復營業,可廣和居一直沒能復興,不能不說是一件令人扼腕的憾事。

「晨九至下午四時半至教育部視事」

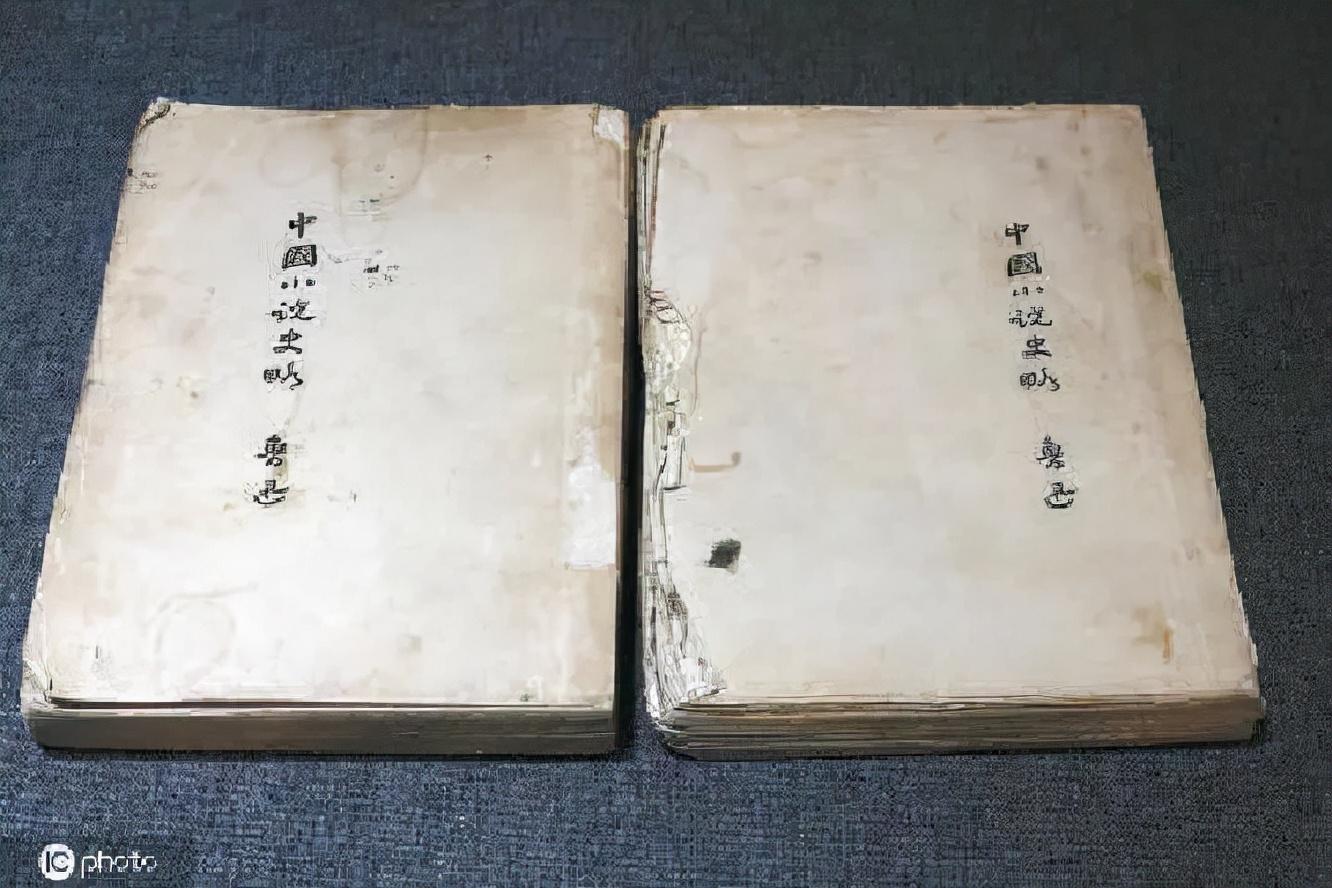

北京魯迅博物館魯迅生平陳列展展出的《中國小說史略》講義。供圖/IC photo

1912年5月5日,週樹人到京,6日到教育部報到,10日正式開始上班。然而,第一天上班,他的感受並不好。在當天的日記中他寫道:“晨九時至下午四時半至教育部視事,枯坐終日,極無聊賴。”

工作無所事事,再加上頭一天夜裡下雨“微覺發熱,似冒寒也”,週樹人初到京城不太順心。

當時,整個中國都處於晦暗不明、前途未卜之中。辛亥革命以摧枯拉朽之勢,摧毀了清王朝,也結束了中國綿延兩千年的封建帝制。但就在人們憧憬著一個新紀元的到來時,袁世凱操弄時局,竊取了革命成果。辛亥革命瞬間轉入低潮,中國社會似乎什麼都沒有改變。

週樹人在教育部擔任僉事一職,相當於現在的正處級,同時也兼任社會教育司第一科科長。官職雖然不大,但是待遇著實不低。到京的前三個月,他每月領生活津貼60元,不久就大幅度漲薪,8月30日他收到了125元。後來又經過幾次加薪,1916年3月,他的月薪已經漲到300元。

當時北京一般人家一個月的收入只有十幾元,300元的月薪是一般人家收入的幾十倍,絕對堪稱高薪。 1919年秋天,週樹人在新街口八道灣胡同買下一套四合院,花費3,500元,也就是他一年的收入。

收入豐厚,工作清閒,一般人看來幾乎是理想生活,但對於「先天下之憂而憂」的周樹人而言,無異於溫水煮青蛙。他用文藝改變國民精神的理想越來越遠,只能「躲進小樓成一統」用抄古碑來打發時間。

但是,如果據此推斷週樹人在教育部工作是「做一天和尚撞一天鐘」的混日子,也失之於想當然。看《魯迅日記》不難發現,儘管他對現實感到失望,但他在教育部工作是非常積極努力的。

身為教育部社會教育司第一科科長,週樹人分管的工作包括博物館、圖書館、動植物園、美術館等。

在帝制時代,國家和社會功能是圍繞著服務皇家運作的,為國民服務的文化設施幾乎為零。週樹人的工作對華人社會的現代化轉型意義重大。開展工作的社會環境雖不盡人意,但周樹人還是十分積極地投入具體工作。

1912年7月,國立歷史博物館籌備處在國子監彝倫堂成立,籌建負責人雖然是胡玉縵、齊壽山,但周樹人也出過不少力。 1913年6月2日,他與同事一起到國子監審看收購來的文物。同年11月份,歷史博物館將選購參與德國「萬國書業雕刻及他種專藝賽會」的文物送到教育部。週樹人怕文物有失,特意回家拿了兩條毯子,住在教育部看守「不眠至曉」。

1909年建立的京師圖書館,館址位於什剎海畔廣化寺。民國以後,考慮到廣化寺地勢低窪潮濕,不利於保存書籍,教育部有意另覓食館址。從日記中看,週樹人為京師圖書館選址、改建做了大量工作,僅1912年他就去了廣化寺8次。

1913年12月29日,他又在日記中寫道:“在部終日造三年度(指民國三年,1914年)預算及議改組京師圖書館事,頭腦岑岑然。”

不僅如此,為了充實圖書館的館藏,他還以教育部的名義要求各省官書局將所出版的新書送京師圖書館收藏。後經內政部同意,各省出版品均需送京師圖書館一份用以收藏。自此以後,出版物上繳京師圖書館一份成為慣例,並一直保持到今天。

此外,週樹人對普及美育的事業也分外熱心。民國初年,出任教育總長的蔡元培先生不贊成尊孔讀經,提出「以美育代替宗教」的主張,週樹人深以為然。週樹人自幼熱愛美術。據周作人回憶,他兒時畫的《西遊記》《蕩寇志》的繡像,甚至可以拿出去賣錢。

1912年6月,教育部為普及社會教育,舉辦夏期講演會,聘請中外專家,開設政治、哲學、佛學、經濟、算學、化學等近30個科目,進行講演。週樹人欣然承接了《美術略論》課程。

6月21日,週樹人在宣武門虎坊橋法律學堂進行了首次講演。當天日記記載:「聽者約三十人,中途退去者五六人。」也許是周樹人選的課題太過超前,首次講演可以用慘淡來形容,但他並不氣餒,一個星期之後,仍照例開了第二講。 7月5日第三講時,由於幾天前蔡元培辭職,授課老師們都請了假,聽眾也一個沒有,週樹人只好悻悻而歸。即便如此,他還是堅持進行了第四講,這次「聽者約二十餘人」。

隨著蔡元培的辭職,臨時教育會議竟然決定刪除美育。週樹人十分氣憤,在從來毫無波瀾的日記中寫道:「此種豚犬,可憐可憐!」即便如此,他還是在接下來的7月17日堅持講完了最後一講。

從這件小事也能看到週樹人的堅毅性格。不管世事多艱,他總是不遺餘力地向目標努力,即使應者寥寥。

1912年初到北京,至1926年受聘於廈門大學南下教書,週樹人在北京生活了14年,也在教育部當了14年公務員。凡俗的生活並沒有將他的稜角磨平,反而讓他變得更加老辣犀利。

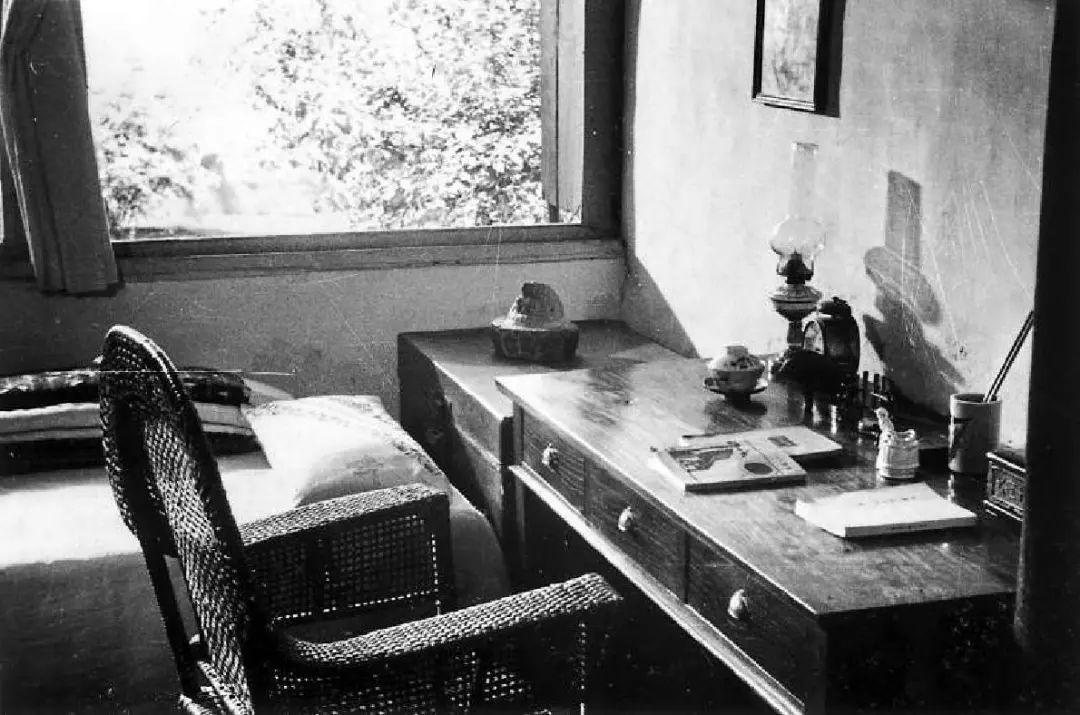

魯迅故居的老虎尾巴書房

「夜,二弟自越」

週樹人與周作人都聞名於中國現代文學史。提到週樹人的居京歲月,「兄弟失和」也是難以繞開的話題。自從1923年7月,周作人遞上絕交書、週樹人憤而搬出八道灣宅院,至1936年先生逝世,二人便若參商再無往來。至於兄弟二人因何竟然鬧到決裂的地步,二人均語焉不詳。只是將鏡頭定格在1917年4月——周作人剛到北京任職的那個春天,一切顯得那麼和諧。

1917年,週樹人透過蔡元培,為周作人謀到北京大學文科教授的職位。 4月1日晚上8點,周作人風塵僕僕來到紹興會館。當天,週樹人在日記中寫道:「夜,二弟自越至,攜來《藝術叢編》四至六集各一冊、《古競圖錄》一冊、《西夏譯蓮花經考釋》一冊、《西夏國書略說》一冊,均過滬所購,共泉十七元四角,翻書談說至夜分方睡。躍然紙上。

周氏兄弟相差5歲。家道中落後,週樹人一直以長兄的身份呵護著周作人,周作人也亦步亦趨地追隨兄長。縱觀兄弟二人早年的經歷,不難發現周作人幾乎是復刻了兄長的人生——上水師學堂,留學日本,乃至進京任職。學識淵博,興趣相同,使兩人之間的感情不僅限於手足之情,更躍升為知音。

週樹人獨居北京的5年裡,兄弟二人的通信多達900多封。可以想見,在那段最孤寂的日子裡,寫家信,給週樹人很大心靈慰藉。當兩人再次住在同一屋簷下時,喜悅之情自然溢於言表。

周作人到京沒幾天,便發起高燒來。幾次診斷都沒有結果,週樹人嚇壞了,以為他得了猩紅熱,於是花了十二元的天價診費,請來德國醫院的狄博爾大夫,才知道周作人是出疹子。周作人整整病了20天,週樹人忙前忙後照顧了他20天。

周作人在《知堂回想錄》中回憶:「我的病好了之後,魯迅有一天說起,長到那麼大了,卻還沒有出過疹子,覺得很是可笑,隨後又說,可是那時真把我急壞了,心裡起了一種惡念,想這回須要收養你的家小了。

兄弟情深時,這是一句玩笑,但當二人失和後,周作人卻怎麼琢磨怎麼覺得彆扭。

4年以後,周作人患肋膜炎,休息了9個月。週樹人一方面到處借錢為二弟看病,到醫院探視,還親自到西山碧雲寺附近,為周作人租了一處房子供他休養。從看房定租,到率領勞工打掃整理,週樹人均親力親為。周作人在西山休養的幾個月裡,週樹人常去探望、送書。當年,從城裡到西山沒有公車,更沒有地鐵,一路的周折勞頓,可想而知。

週樹人是家庭觀念很重的人,當他與二弟在北京站穩腳跟後,便開始擘畫出售紹興老家的祖宅,在北京買房,把母親、妻子、二弟和三弟一家接到北京定居。 1919年初,週樹人四處看房,奔波了半年之久才相中了八道灣十一號的宅院。 11月4日,周氏兄弟以3,500元的價格買下了這間宅院。

八道灣大宅,房間多,院子大,院子中心還有一個三尺長二尺寬的水池。院子裡養了許多小雞、小鴨和小兔子。許壽裳記得,週樹人對這間宅院很滿意,特別是院子很大,「宜於兒童的遊玩」。許壽裳感嘆說:「簡直可以開運動會了。」其實,週樹人當時還沒有孩子,但他的二弟、三弟都有孩子了。

身為長子,週樹人總是把大家庭當做一個整體來考慮和規劃,事事躬親,而作為次子的周作人,則無須事事衝鋒,只要站在兄長身後,安然享受他的庇護就好了。也許,正是家庭角色的不同,塑造了他們完全不同的個性和處事方式。

然而,這個表面上看母慈子孝、兄友弟恭的大家庭,只維持了不到四年就分崩離析了。 1923年7月19日,周作人給週樹人寫了一封絕交信:

魯迅先生:

我昨天才知道──但過去的事不必再說了。我不是基督徒,卻幸而尚能擔受得起,也不想責誰──大家都是可憐的人間。我以前的薔薇的夢原來都是虛幻,現在所見的或是真的人生。我想訂正我的思想,重新進入新的生活。以後請不要再到後邊院子裡來,沒有別的話。願你安心,自重。

七月十八日,作人

十幾天以後,週樹人搬離了八道灣十一號。兄弟二人從此形同陌路。

週氏兄弟到底為什麼決裂?雲裡霧裡,眾說紛紜,今人也不必妄加揣度。只是從此以後,兩人在人生觀、處事態度、文字風格,甚至人生際遇上的差異越來越大。以至於二人好友許壽裳感嘆:“這是作人一生的大損失,倘使無此錯誤,始終得到慈兄的指導,何至於後來陷入迷途,洗也洗不清呢?”

「我想,你可以做點文章…」

總的來說,週樹人在北京的生活安穩、平靜,但是對於一名以天下為己任的鬥士而言,這種生活無異於「溫水煮青蛙」。中國社會並沒有因為推翻帝製而改變,他自己也沒有像年輕時期許的那樣投入到用文藝改造國民精神的事業中。

週樹人對社會和自己都很失望。正如他在《吶喊〈自序〉中寫道的那樣:

許多年,我便寓在這屋裡抄古碑。客中少有人來,古碑中也遇不到什麼問題和主義,而我的生命卻居然暗暗的消去了,這也就是我惟一的願望。夏夜,蚊子多了,便搖著蒲扇坐在槐樹下,從密葉縫裡看那一點一點的青天,晚出的槐蠶又每每冰冷的落在頭頸上。

直到有一天,老友錢玄同來訪問他:“你抄了這些有什麼用?”週樹人說:“沒有什麼用。”“那麼,你抄他是什麼意思呢?”“沒什麼意思。”錢玄同說:“我想,你可以做點文章…”

當時,陳獨秀將《新青年》帶到北京,這份以宣傳文學革命、反帝反封建為己任的雜誌,在青年學生和知識分子中,掀起了一陣思想的狂潮。錢玄同正是《新青年》雜誌的編輯人之一,他了解週樹人的才華和抱負,認為他可以為《新青年》寫一點文章。

但是一本雜誌真能喚醒麻木的國民、對社會發展有推動作用嗎?週樹人抱持著深切的懷疑。他對錢玄同說:「假如一間鐵屋,是絕無窗戶而萬難破滅的,裡面有許多熟睡的人們,不久都要悶死了,然而是從昏睡入死滅,並不感到就死的悲哀。了較為清醒的幾個人,使這不幸的少數者來受無可挽救的臨終的苦楚,你倒以為對得起他們麼? 」錢玄同答道:「然而幾個人既然起來,你不能說決沒有毀壞這鐵屋的希望。

週樹人被錢玄同說服了,後來他寫道:「是的,我雖然自有我的確信,然而說到希望,卻是不能抹殺的,因為希望是在於將來,決不能以我之必無的證明,來折服了他之所謂可有,於是我終於答應他也做文章了。

發表在《新青年》雜誌上的《狂人日記》

不久後,週樹人用白話寫的小說《狂人日記》發表在《新青年》雜誌第4卷第5號。這篇小說如炸雷一般在死寂的空氣中炸響,從此教育部僉事週樹人變成了文學鬥士魯迅。

1926年,隨著五四運動進入低潮,《新青年》同人的漸行漸遠,北京時局的不斷惡化,與許廣平愛而不得的苦悶……魯迅決定接受廈門大學的聘請,南下教書。

魯迅在廈門的工作生活很不順心,不久又漂流到廣州。 1927年下半年,在連續漂流了兩個省份之後,魯迅又一次面臨著落腳何處的選擇。此時,他曾猶豫過要不要回北京:「已經一年多了,我漂流了兩省,幻夢醒了不少,現在是胡胡塗塗。想起北京來,覺得也不壞,而且去年想捉我的'正人君子'們,現已大抵南下革命了,大約回去也不妨。

但只是猶豫了一下,魯迅便決定前往上海,徹底告別政界和教育界,當自由撰稿人。 1927年10月3日,魯迅「午後抵上海,寓共和旅館。」此後的近十年時間,他一直定居上海,並最終成為人們印像中的魯迅先生。

不過,在此期間,魯迅一直惦念著北京。 1929年5月,他回北京探望母親時給許廣平的信中寫道:「北平並不蕭條,倒好,因為我也視它如故鄉的,有時感情比真的故鄉還留戀,因為那裡有許多叫我紀念的經歷存留著。

也許,魯迅真考慮過回北京定居的可能性,但隨後他又打消了這個念頭。 「為安閒計,住北京是不壞的,但因為和南方太不同了,所以幾乎有世外桃源之感。我來此雖已十天,卻毫不感動什麼刺戟,略不小心,確有'落伍'之懼的。

魯迅畢竟是魯迅。

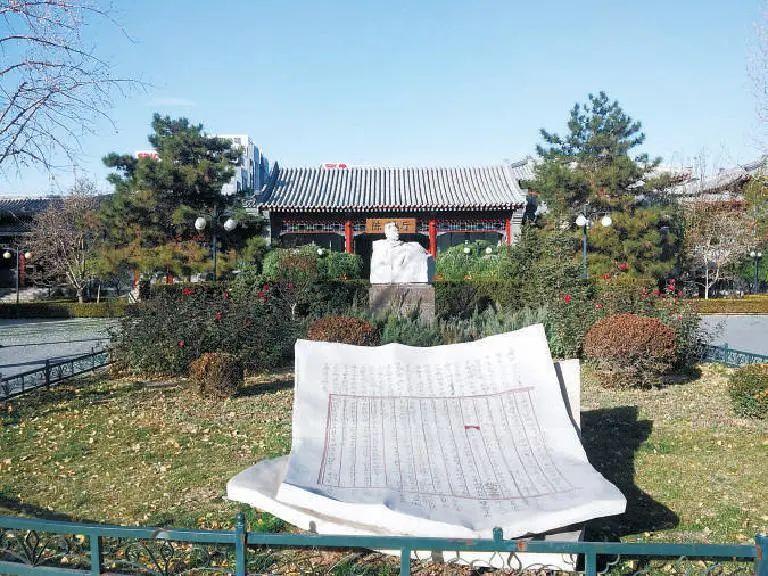

位於魯迅舊居(阜成門內宮門口二條19號)東側的北京魯迅博物館。

來源 北京日報紀事 | 記者 黃加佳

編輯 楊萌

流程編輯 吳越