文 | 厲 華

小說《紅岩》從1961年出版發行以來已經累計發行1000多萬冊,高居我國現當代長篇小說榜首,「紅岩」幾乎成為了重慶的代名詞。它的主要創作者羅廣斌在1967年僅42歲便匆匆告別人世,作為重慶在中國最有影響力的作家——羅廣斌留下了無數的謎團。

青春的叛逆

1924年,羅廣斌出生在四川成都一個封建地主家庭。他曾說:「父母是國民黨員、地主,哥哥羅廣文是蔣介石反動武裝的兵團司令(後來被迫起義了),家庭是封建保守、頑固反動派。小時候過著優裕生活,對政治沒有絲毫認識,對封建家庭也沒有不滿。

1939年2月,為躲避日機的轟炸,羅廣斌隨父母從成都遷到洪雅縣城居住,這期間他與同學——一個家道中落的商人的女兒小牟相愛了。但是,他們的戀愛遭到了家庭的強烈反對,家人不准他們說話,不准會面,不准羅廣斌隨便外出!這些嚴酷的家法,使他深深感受到這個封建家庭對他的壓迫與專制。

羅廣斌

羅廣斌在解放後的自傳中說:「原來以為家人很愛自己,一定會同意的,但家人卻堅決反對,理由是不門當戶對。第一次,我才開始看清楚了封建家庭和封建社會的毒惡,對年輕人的專橫控制與壓迫。

就在他為戀愛問題大為苦惱、找不到解決問題的方法、看不到出路的時候,羅廣斌認識了同鄉馬識途。馬識途於1938年加入共產黨,曾為鄂西特委負責人,後來考入西南聯大從事學運工作。馬識途告訴羅廣斌「自由戀愛是青年自己的權利」。羅廣斌第一次感覺到權利兩個字的意思和分量!這讓羅廣斌有了全新的體會。

因為戀愛問題又一次與父母鬧翻,處於青春叛逆期的羅廣斌離家出走了!

在西南聯大的生活

1944年春天,羅廣斌在馬識途的帶領下到了西南聯大讀書。他心裡充滿了獲得自由和光明的喜悅。

在馬識途的教育幫助下,羅廣斌一邊學習一邊參加地下黨組織的進步青年活動。羅廣斌是個個性熱情、鬥志昂揚、充滿激情的人。 1945年昆明的「一二·一」學生運動使羅廣斌從一個要求個性自由解放的青年轉變成為一個革命者。

「一二·一」運動,是羅廣斌第一次參加的大規模學生運動,自己的身上承受著暴力的棍棒,並且還親眼目睹了國民黨實施的血腥暴行。他說:「血,是恨的種子!」懷著對蔣介石政權的極端仇恨和反抗,他在實際的鬥爭中開始懂得了「革命」二字的含義。

由於過多的拋頭露面,特務對他實行了監視和跟踪。 1946年3月,馬識途帶著羅廣斌一起撤離了昆明,來到了雲南建水縣健民中學教書。這所學校是地下黨辦的,羅廣斌一邊教書,一邊做學生的革命啟蒙工作。

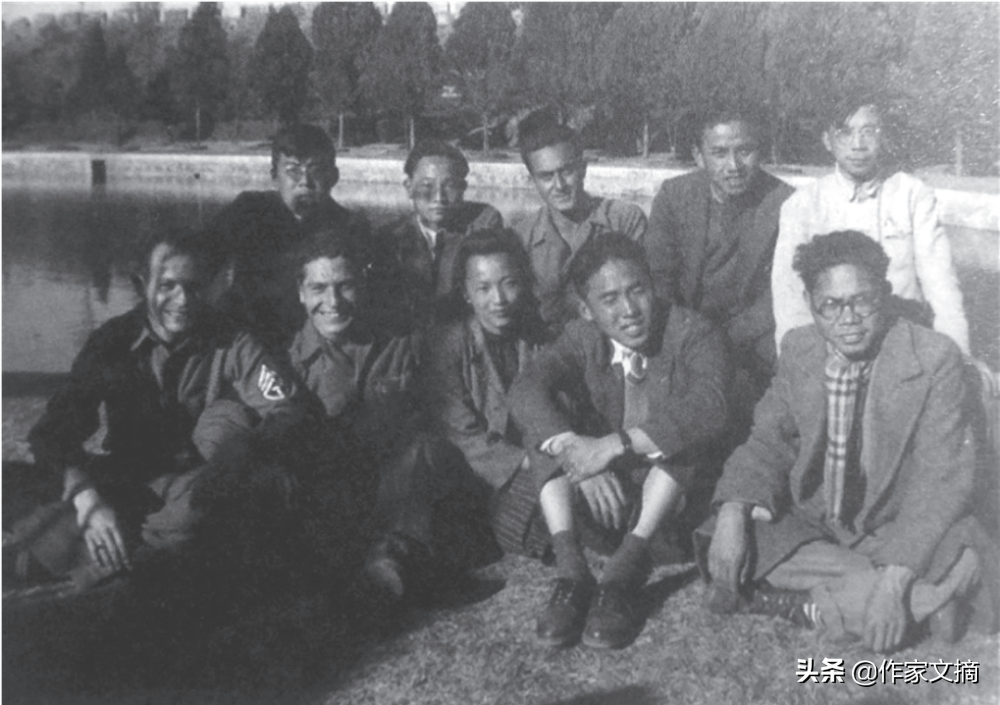

馬識途(前排右一)上世紀40年代在昆明西南聯大

1946年秋,羅廣斌和馬識途又一道回到了成都。此時的馬識途開始參與川康特委的工作,擔任副書記。羅廣斌則繼續在馬識途領導下協助做學生工作。

1947年,23歲的羅廣斌又考入重慶西南學院讀書,由地下黨員齊亮領導。經過地下黨幾年考察教育和培養以及實際鬥爭的鍛煉,1948年3月1日,由江竹筠、劉國介紹,羅廣斌加入了共產黨。

1948年4月,重慶地下黨的刊物《反攻》和《挺進報》被國民黨特務破壞,地下黨出現了叛徒。黨組織立即要求有關的人員馬上轉移,羅廣斌也在其中。而正在這個時候,經黨組織同意,與羅廣斌分開近7年的戀人小牟即將到重慶,是等來了一起轉移?還是立即走?羅廣斌陷入了極大的痛苦之中。最後,他執行黨組織立即轉移的指示,在戀人到重慶之前,去了秀山。

1948年7月,地下黨決定羅廣斌回成都與家庭恢復關係,並利用自己的特殊身分去做上層統戰工作。為了進行地下活動的需要,羅廣斌回到成都家中,主動向父母認錯,並得到了他們的原諒。正當這位「么老爺」在秘密籌劃如何開展工作的時候,他在家中突然遭到國民黨特務的逮捕。

在監獄中

出賣羅廣斌的是中共重慶市委副書記冉益智,當初是他批准羅廣斌入黨的。

國民黨特務法官張界親自審訊了羅廣斌。羅廣斌毫不猶豫地承認自己是共產黨員,對於組織情況他則以「一概不知」回答。

在審訊中羅廣斌拒絕不交代組織和其他同志的情況,弄得敵人是無計可施。由於羅廣斌的身份特殊,特務也不敢對他進行刑求。反過來,羅廣斌就利用特殊的身分在渣滓洞監獄堅持與敵人進行鬥爭。

重慶白公館

1949年1月,地下黨員齊亮被捕關押到渣滓洞,羅廣斌因為寫條子給齊亮講獄中情況而被特務發現,看守所以他嚴重違反監規為名又給他加了一副腳鐐。在這種殘酷的鬥爭中,羅廣斌越發變得堅強。

於是,他被轉到關押重犯的白公館監獄去了。在白公館,羅廣斌有機會接觸更多的被關押的“政治犯”,在這個特殊的戰場,他的思想和靈魂得到了極大的昇華。

同時,羅廣斌的父親卻透過各種關係在為營救他出獄做著積極的努力。父親苦口婆心地勸他趕緊簽了「悔改」書回家。然而羅廣斌堅決不從,在與父親爭吵僵持幾天后,又回到了白公館監獄。不是羅廣斌不想出監獄,他非常重視的是自己的政治選擇,他絕不做任何玷汙自己政治選擇的事。

1949年11月27日,國民黨反動派從重慶潰逃之前,對關押在白公館、渣滓洞的革命志士進行血腥大屠殺。當屠殺進行到半夜時,白公館尚有羅廣斌等19人未「處理」。這時,白公館的特務雷天元接到二處的電話要求先帶人到渣滓洞幫忙處理那裡的150多名政治犯。

1949年,國民黨逃離之前,對關在歌樂山」中美合作所」白公館、渣滓洞監獄裡的政治犯進行了一次集體大屠殺,三百多名革命者慘遭殺害

但當特務雷天元在渣滓洞與看守所所長李磊製造了集體屠殺150多人並火燒渣滓洞的慘案後返回白公館時,白公館已是人去樓空。

原來,當特務雷天元帶劊子手去渣滓洞幫忙屠殺關押在那裡的革命者後,羅廣斌等19人就交到了當天的值班看守員楊欽典手上。而在這個時候,被羅廣斌策反的看守楊欽典棄暗投明,使羅廣斌等被關押在白公館的19人全部脫險。

創作《紅岩》

新中國成立後,從監獄脫險的羅廣斌心中最大的願望就是要為那些死在獄中的難友工作。雖然他的一生很短暫,但他有兩個不可磨滅的貢獻:

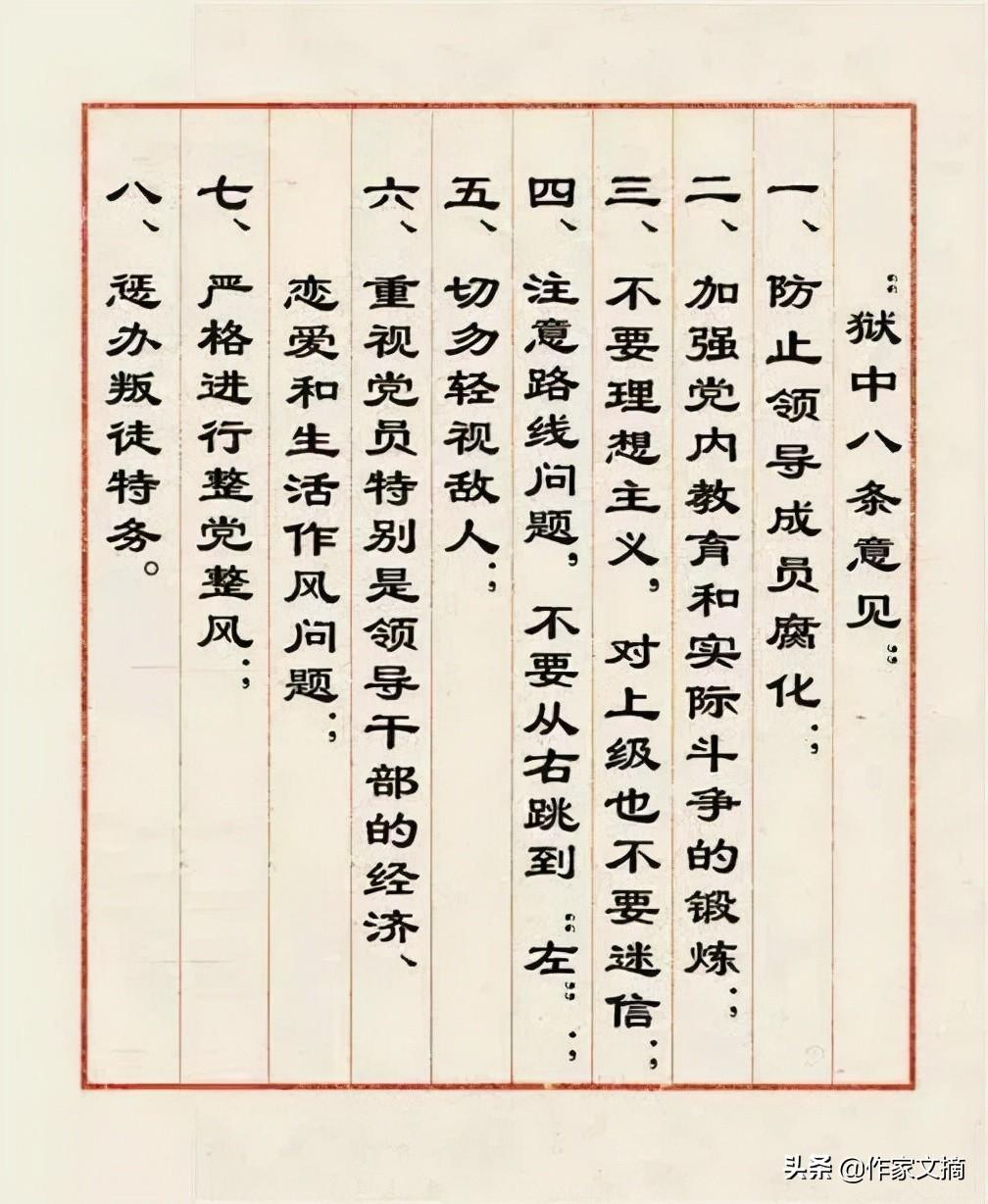

一是他完成了死難烈士的囑託,寫了2萬多字的《關於重慶組織破壞經過和獄中情形的報告》,特別是整理出烈士提出的「獄中八條意見」。這是一份非常珍貴的黨史資料。

第二是以他為主,成功創作了長篇小說《紅岩》。小說主要圍繞著《挺進報》事件和華鎣山武裝起義兩條主線,展開地下黨員在獄內外的鬥爭以及特務的破壞、鎮壓的種種曲折驚心、動人心魄的故事情節。小說是寫實的,書中的每個故事、每個人物,幾乎都可以在真實的歷史中找到原型。

但小說畢竟是文藝作品而非歷史紀實,它必須源於生活而高於生活,它必須對真實的歷史用虛構的手法進行加工、提煉和昇華,只有這樣,小說才能產生藝術之美和藝術獨特的精神震撼力。