人們都知道在歷史界的王昭君,為兩個民族的重任付出了巨大的貢獻,可是大多數人們不知道的是,在文學領域,也有一位「昭君」。

她的名字是聶華莧,是唯一一位被提名諾貝爾和平獎的華人女作家。

那麼這位女作家的傳奇人生,究竟是怎麼樣的呢?

聶華苓,女,1925年1月11日出生於武漢,湖北應山(現湖北省廣水市)人。

1925年,聶華苓在湖北出生,因父親職務,住在武漢漢口舊俄租界處,成了自己土地上的外鄉人。

沉悶的大家族裡,對於童年,她印象最深刻的是母親斜倚在珠羅紗帳鏤花銅床上,為她細聲吟讀《再生緣》,為皇甫少華與孟麗君的故事唏噓感嘆。

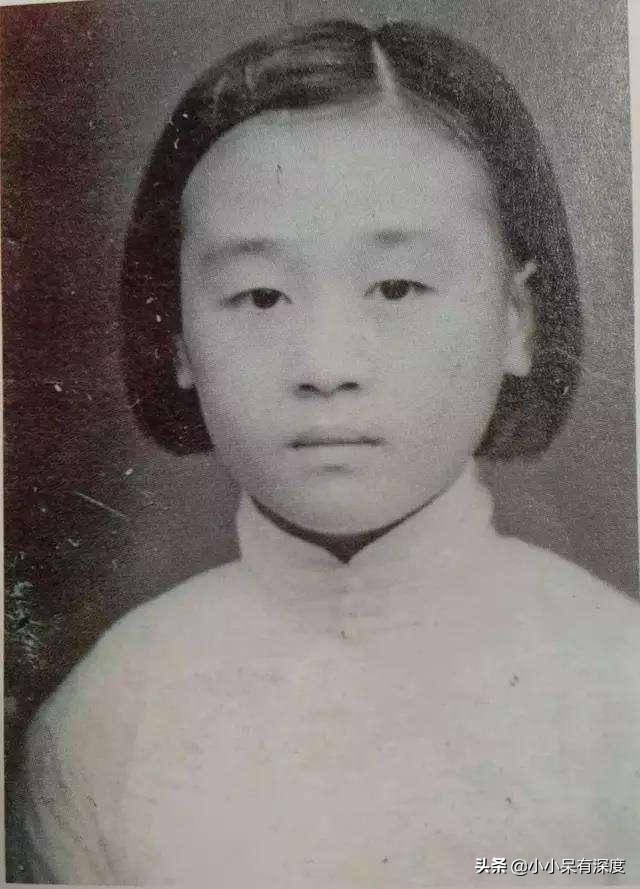

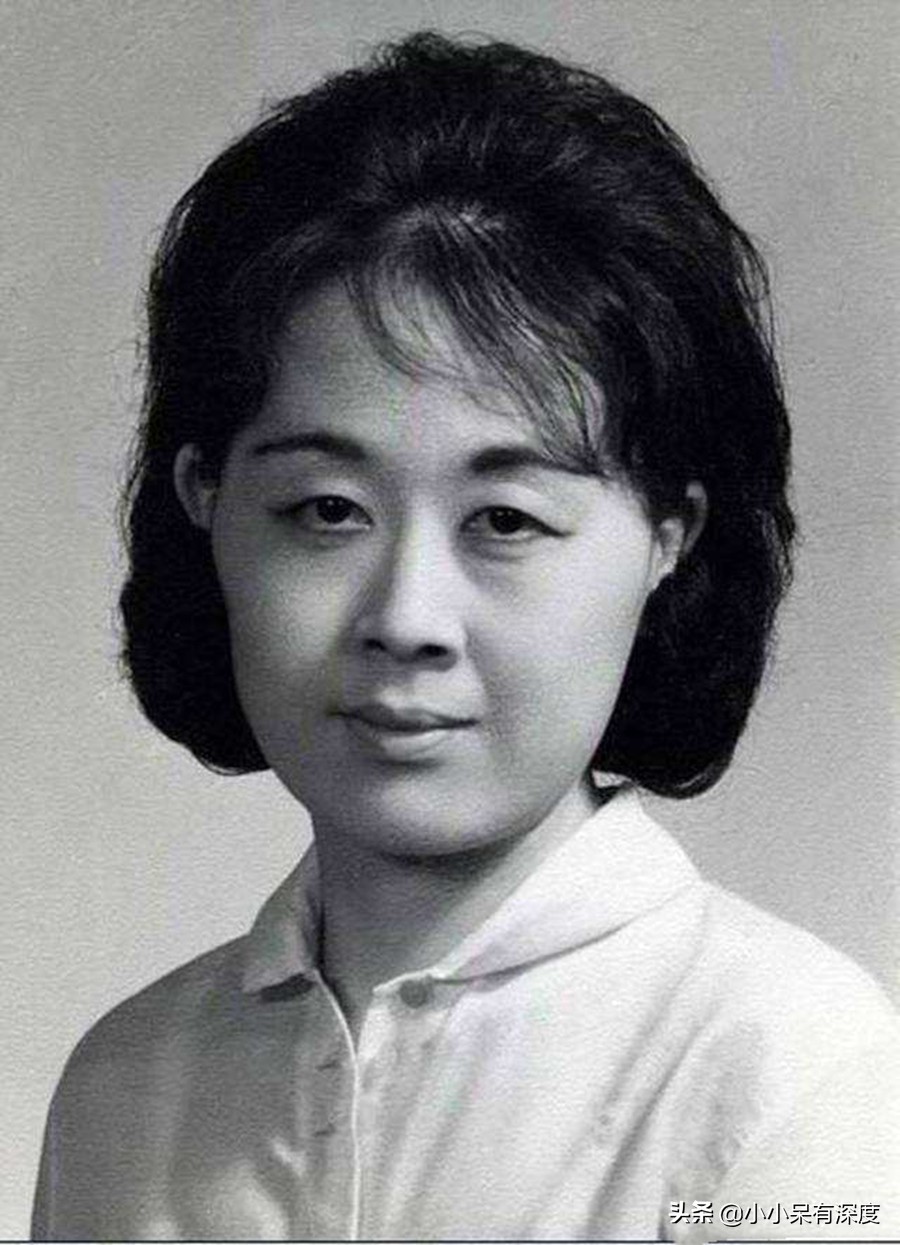

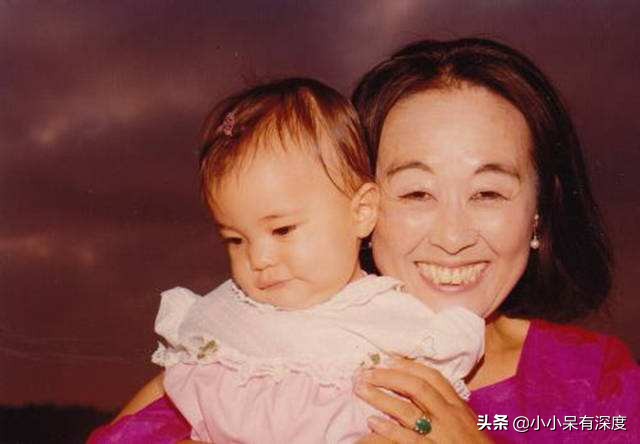

年幼的聶華莧

小小的聶華莧一臉稚氣,“姆媽你不像孟麗君,你是孫太太,爹還有一個張太太,又都姓聶。我們住漢口,他們住武昌。”

父母的婚姻源自一場騙局,母親發現父親早有妻兒時,聶華莧已經七八個月,母親惱怒之下,甚至想過吞金自盡,可年幼的女兒向她伸出手需要人抱,又默默放下了。

多年後母親嘆氣,婚姻自由?當年宜昌那樣閉塞的地方你根本不曉得自由不自由。

母親是矛盾的,秉持著新式女子的作風,又告訴她在大家族中生存法則“既須巧又須忍”,聶華苓的性格與寫作風格也因此埋下伏筆。

戰亂時代,父親在外地逝去,只留一大家子孤兒寡母,聶華莧不喜讀書,喜歡玩鬧與爬山。一家人被迫遷至宜昌三鬥坪,聶華莧痛快玩了半年,聶母下定決心,即使時代動亂,孩子也必須接受教育。

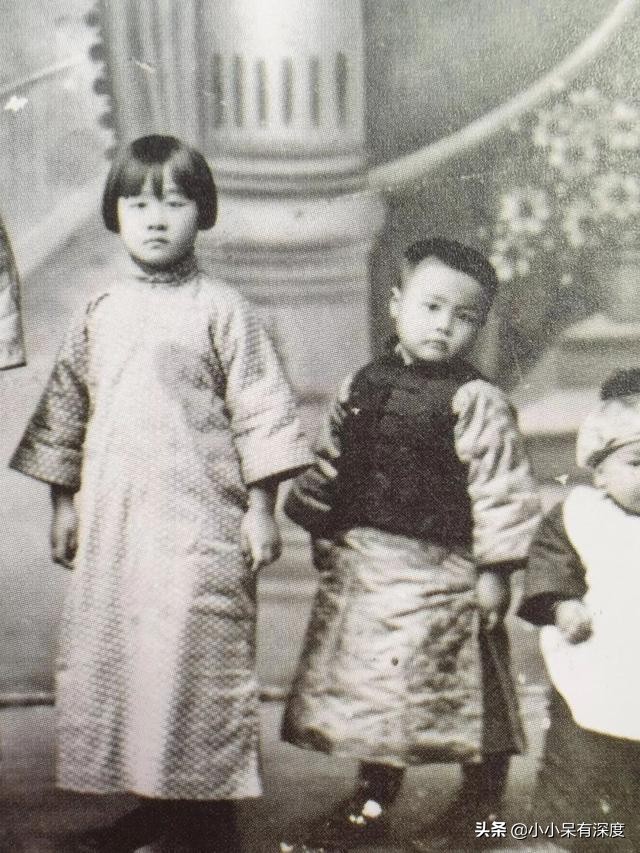

弟弟

聶華莧祖父是個詩人,從小受到祖父和朋友在家中吟詩的薰陶,她從小寫作、語文成績一直很好。她對文學有興趣,對人產生好奇,願意琢磨語言。

1939年,在湖北聯合中學讀書,後考入四川長壽國立第十二中學。畢業後考入遷到重慶的中央大學外文系,1948年畢業,這時曾以「思遠」筆名發表文章。

抗戰時期,聶華莧就讀於重慶的國立中央大學。因校長是蔣公蔣介石,所以學生都被戲稱為「天子門生」。

聶華莧年輕時的一段婚姻,丈夫是同學王正路,出自北方規矩森嚴的大家庭。到了晚年,她很少再提他,偶爾提時,只一再重複他是一個很好的人,卻是真的不合適。

王正路,與華苓同學,生於長春,說著一口流利的日語和英語,再加上人長得帥,帥哥加才子,如此強大的人設,讓華苓深深地淪陷,兩人相愛。

對抗勝利,學校遷回南京,華苓與正路,常到玄武湖划船。那時的華苓,青春洋溢,暢懷歡笑。戀愛中的女性最美,可妹妹總是毫不客氣,把胳膊肘向外拐,說正路遠比姐姐漂亮,而且聶家的長輩,也誇正路一表人才。

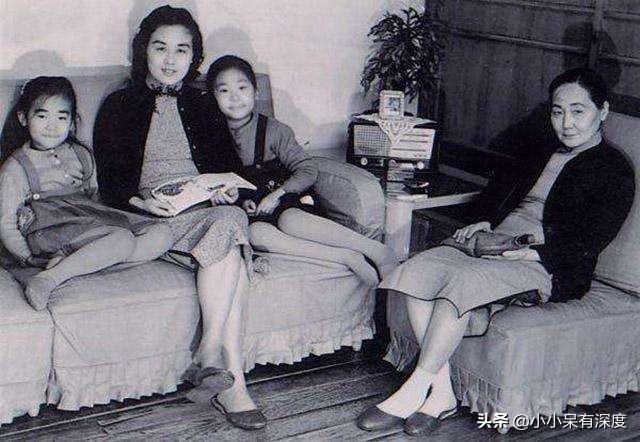

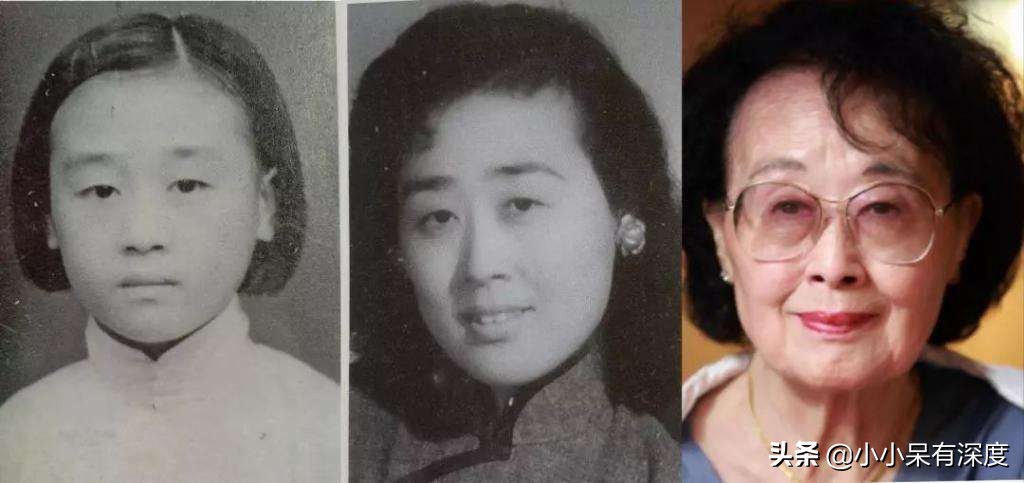

母親

1948年秋天,華苓大學畢業,並留在南京一所中學教書。

11月底,平津戰役開始。北平和南京之間,仍有飛機往還。

華苓決定去北平。

1948年12月14日,北平圍城開始。

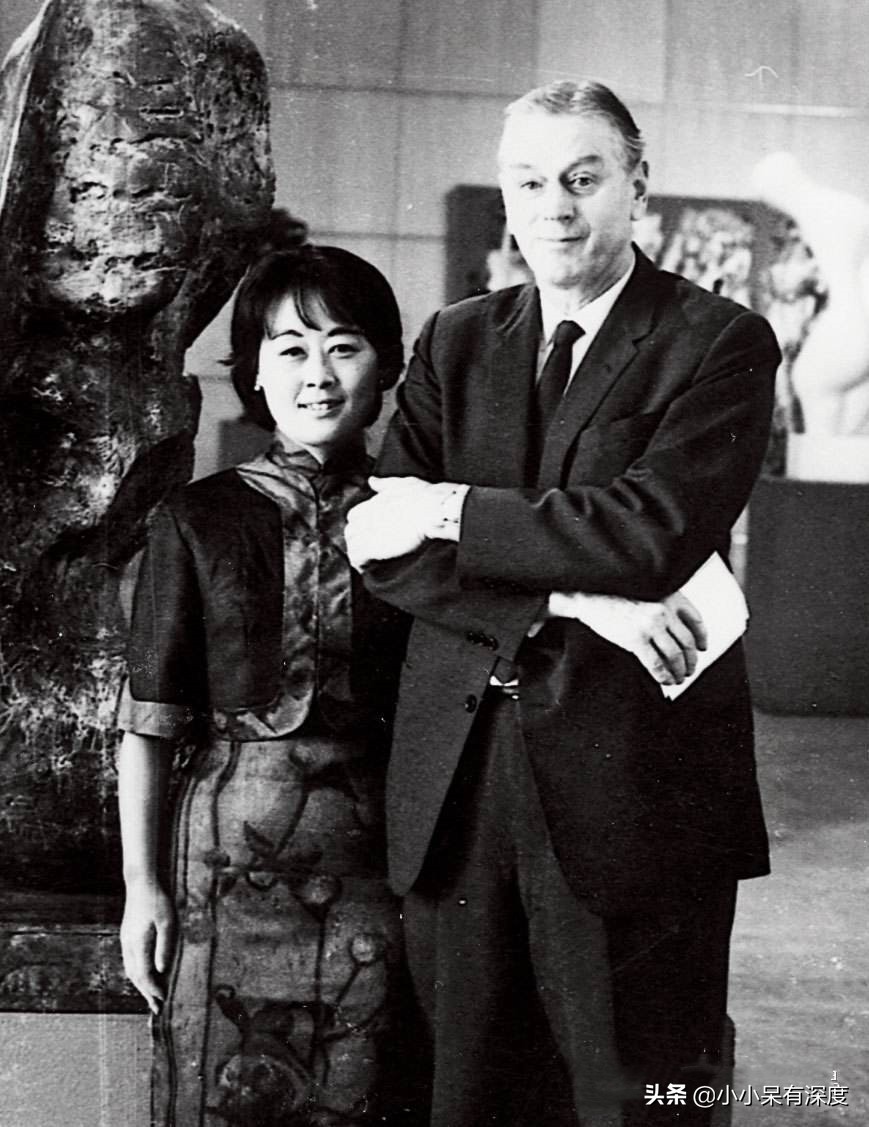

946年,聶華苓和王正路

華苓就是在圍城中,成為正路的新娘。

前文講到聶華莧的第一任丈夫王正路,是聶華莧在國立中央大學的同學。兩個人相結識於文學,而後最終走到一起,才子佳人,一開始,所有人都對這段感情報以祝福。

當兩人邁入婚姻殿堂時,許多文壇前輩都親自送上了祝福,人們紛紛以為這將是一對愛情侶。

但沒多久,這段婚姻關係中最大的矛盾悄悄體現出來──王正路有感情潔癖。這種強迫症已經到了令人髮指的地步,他十分介意妻子與任何異性在任何方面的接觸。甚至是最基本的對話,都會被他另類的眼光賦予敵意。

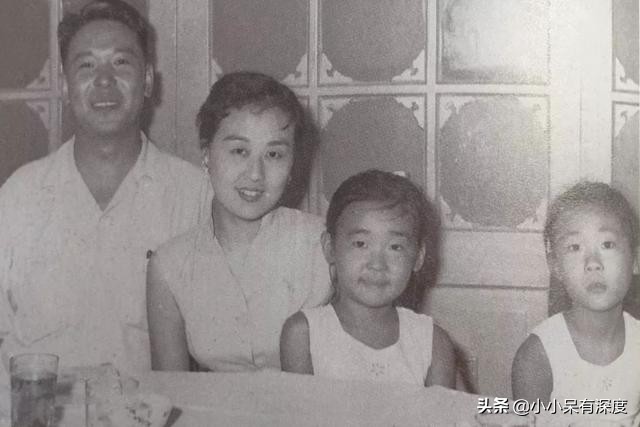

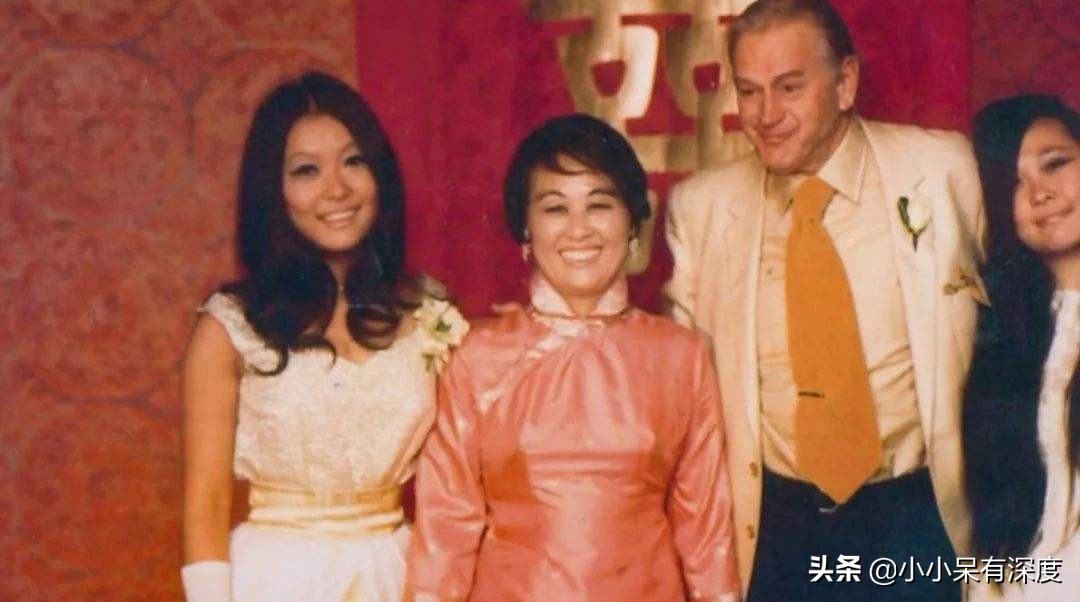

聶華莧與王正路、兩個女兒少有的全家福

聶華莧不是封建女性中大門不出二門不邁的女子,她擁有獨立的靈魂,也不甘心被限制。捫心自問,她認為自己與異性並沒有做出過對不起丈夫的任何事,但是王正路卻總是偏執地禁止她進行正常的社交,這讓她無力忍受,愛意也在爭吵中開始消減。

1958年,聶華莧正式與丈夫分居,此間她並不是沒有想過離婚,但是出於兩個女兒和家中母親的考慮,她一直沒有做出實際行動。

但這一切都在遇見美國人保羅時發生了改變。

保羅婚姻不幸,結婚時,妻子瑪麗隱瞞了精神病史,在痛苦和不和諧中,他度過了糟糕的30年。遇見聶華莧,他心中突然升起一團無法撲滅的烈火,他開始渴望生命的完整。

聶華苓在台期間花了兩年時間於1960年完成首部長篇小說《失去的金鈴子》,展現少女暗戀的情懷、守節女子的苦澀、女性嚮往自由的憧憬。小說在《聯合報》連載先發,引起轟動。

寫出《失去的金鈴子》4年後,聶華莧遇到了一生最重要的人-保羅·安格爾。

保羅‧安格爾是美國人,早在1936年便在愛荷華大學開辦作家寫作坊,是美國最早開設寫作班的學校,作家白先勇、林懷民均曾為其學員。

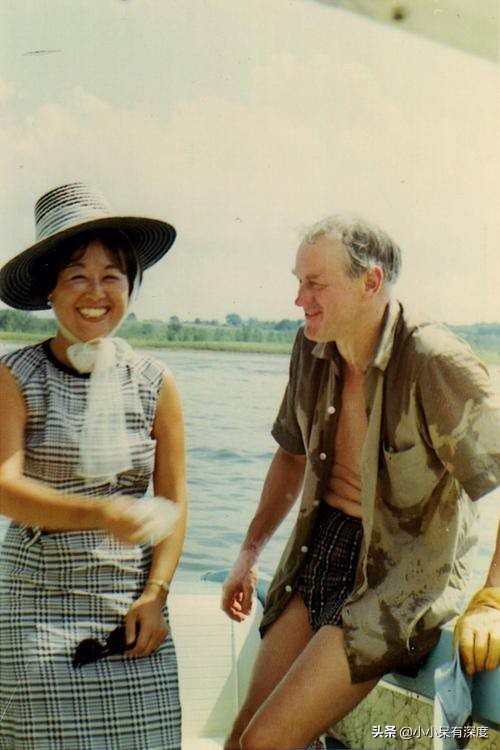

1964年,保羅·安格爾到台灣做文學交流,對聶華莧一見鍾情。

余光中邀請幾個人一起吃晚飯,大家在飯桌上談笑風生,突然保羅問聶華苓:“你想去愛荷華嗎?”

晚餐後他們散步回家,途中看到天上幾顆心形的雲朵,保羅告訴聶華莧在美國遇到這樣的心形是要許願的,被問到有什麼願望?保羅說,“我想一直一直一直見到你。”

後來,因為保羅工作調動,聶華莧僑居美國愛荷華。

很快,他們就舉行了一場十分浪漫的婚禮。婚後,他們住在愛荷華的一棟紅樓裡。他們常開車來到海邊,享受著極度愜意的生活。

聶華莧形容保羅·安格爾像一座大山,微風也好,暴風也好,什麼人來都是擁抱的姿態。紀錄片裡,香港浸會大學文學院院長鐘玲說,聶華苓是個很強壯的女人,只有像保羅·安格爾這樣的人,才能讓她變得小鳥依人。

聶華莧:「人這一生,會遇見許多人,唯獨個別,留在記憶深處。一個驚艷了時光,一個溫柔了歲月。常伴左右的是溫柔歲月之人,短暫驚豔的是驚艷時光之人,雖不及前者長久,但不可否認其存在。

每一種人生的遇見,都會有不可言喻的意義,每一個愛過的人,都會有不可磨滅的記憶。無論你遇到了哪一個人,你的人生都是幸運的,不同的人會帶給你不同的感受,以至於你每次回味起來,都覺得人生是精彩的。

在美國自由、開放的寫作環境裡,讓聶華莧沉迷於寫作無法自拔。

她因為思念祖國,就用自己的母語中文,寫下一篇不朽華章:《翡翠貓》《一朵小白花》《台灣軼事》等等。

1967年的一天,聶華苓對丈夫說:“我們為什麼不能創辦一個國際寫作計劃,邀請不同國家的作者們,一起到這裡來寫作?”

保羅在聽到妻子的想法後,表現出了不贊成的態度,因為創辦這樣一個組織,不僅需要巨額的資金,還需要專人來打理。聶華莧聽了,就說:“讓我們一起努力吧!”

在1967年,一個文學組織「國際寫作計畫」誕生了。聶華莧每年都會邀請世界各地的作家來這裡寫作、討論、閱讀。這在世界文學史上,也是難得看到的一幕。

不同文化背景的作家們,在餐桌上,激烈地討論文學作品。在這種氛圍中,往往會碰撞出不一樣的火花,產生新的思考。

1979年,當中美建交的消息傳到美國,聶華莧立即邀請中國內陸作家來到美國參與這個寫作計畫。不久,茹志鵑、丁玲、遲子建等作家搭飛機來到美國。

到目前為止,已有來自150多個國家和地區的1,400多名作家、詩人,圍坐於聶華莧的餐桌上,參與這個寫作計畫。在1976年,全球三百位作家聯合提名聶華莧夫婦為諾貝爾和平獎候選人。

聶華莧也是迄今為止唯一一位,被提名諾貝爾和平獎的中國女作家,她也被稱為“世界繪畫組織的建築師”、“世界文學組織第一人”,“世界文學組織之母” 。

聶華莧的三生三世。

「我是一棵樹,根在大陸,乾在台灣,枝葉在愛荷華。」這是聶華苓對自己一生的總結。

聶華莧轉大陸、台灣、美國,一生感到流離失所。

在台灣的時候,她覺得自己是個外省人;後來到了美國,發覺自己還是個外人。 「所以我真是非常非常孤獨。」大陸、台灣、美國這三個地方的生活,就好像聶華莧的三生三世一樣。

聶華莧一生「逃跑」的命運,在她自己看來也是20世紀中國人的命運。這顛沛流離失所的一生也極大程度上影響了她的創作。

聶華莧已出版了20多本書,包括小說、散文、評論及翻譯作品。其中長篇小說《桑青與桃紅》的英譯本,在1990年獲得「美國書卷獎」。

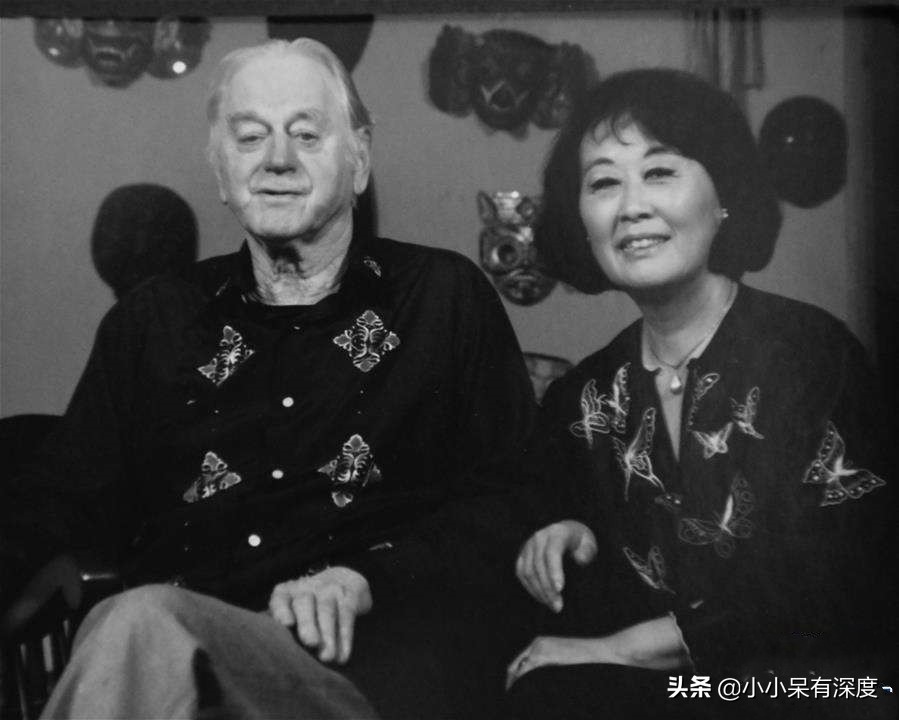

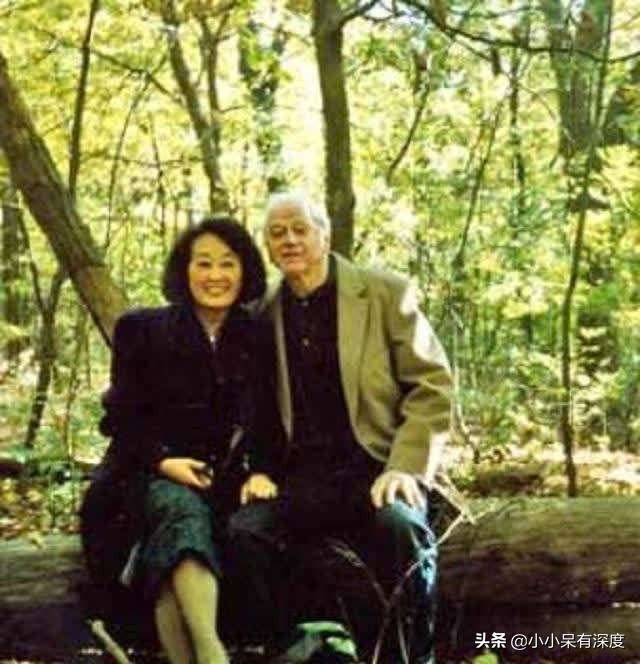

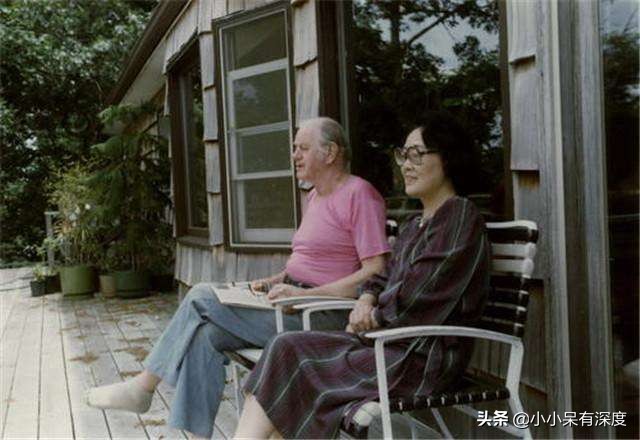

聶華蓻保羅夫婦二人在一起度過了幾十年幸福美滿的生活。

1992年,一場洪水不幸帶走了安格爾,伴侶的突然離去給她極大的打擊。

聶華莧有自己的堅持,朋友不懂,女兒也不懂。

保羅過世後,兩個女兒曾提議接她到身邊生活,她一直沒答應。至今仍住在那個和保羅同住的紅房子裡,從不打算離開,有人拜訪時,會發現連房屋的設施都不曾更改。

即將朝枝之年的聶華苓沒有倒下,她仍在為中國文學,為祖國的文壇培養人才。

聶華苓94歲的時候曾接受過一個採訪,回顧自己這一生,她對著鏡頭露出坦然笑容的樣子,驚艷了時光,讓人終生難忘。

如今的華苓,已96歲。

已經從「國際寫作計畫」退休,但她仍在為這個組織擔任顧問,仍在關注世界文壇的發展。

著名作家汪曾祺曾說, 聶華莧在美國二十多年了, 但從裡到外,她都還是一個中國人。

在國際文壇,她為華人作家,推開通往世界的大門,更為世界文學的交流點燃前行的明燈。

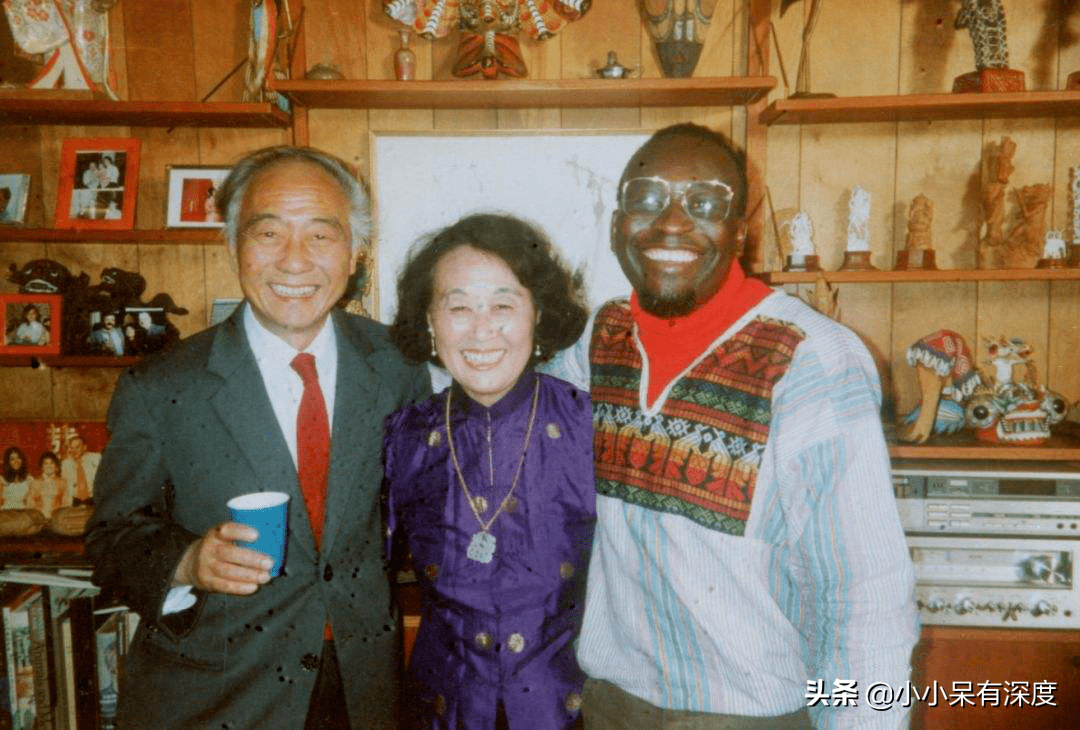

汪曾祺在美國,與聶華莧等

今天, 她值得全中國人知道!

縱觀她的一生,我們會意識到,我們永遠無法選擇生活,但可以選擇面對生活的態度。一個人只有充分享受了自我,才能學會經營感情。萬物皆有裂痕,那是光照進來的地方。