蒲松齡是個奇才,但卻是體制外的奇才。他一生都想進入體制,卻終究沒能進入體制,而一生中最有成就的作品──《聊齋誌異》,竟然還是體制外的著作,這般經歷實在令人唏噓。

蒲松齡的文學造詣主要體現在他的代表作《聊齋誌異》中,郭沫若曾這樣評價它:」寫鬼寫妖高人一等,刺貪刺虐入骨三分」。 除此之外,他雖也有詩文戲劇等作品留存,但都不及這本《聊齋》成就高。而評價一個人的文學造詣不止需要看其文藝上的成就,還要看其思想上的成就,因此筆者將從《聊齋志異的》思想內容和文學成就兩方面來談蒲松齡的文學造詣。

一、體制外的奇才-蒲松齡

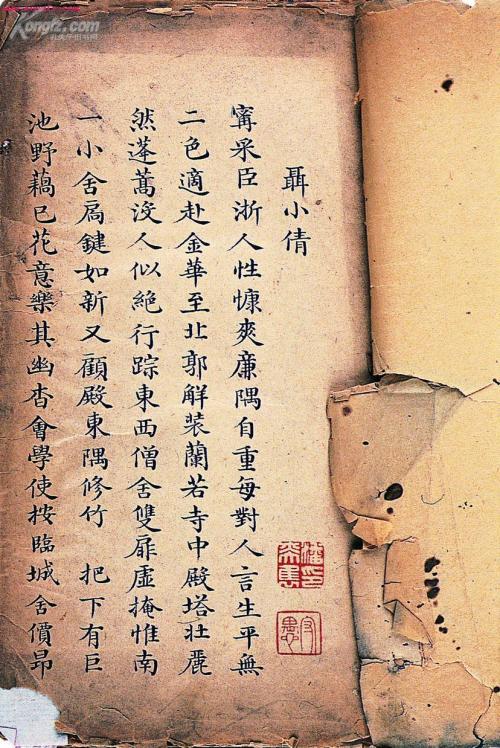

蒲松齡,清朝人,字留仙,一字劍臣,別號柳泉居士,世稱聊齋先生。他少年時就展露奇才,19歲時考童試,連續考了縣、府、道三個第一,一時聲名鵲起。然而悲劇的是,從此後他屢試不第,為了生活只好去做作幕賓和塾師,這些經歷都為他創作《聊齋誌異》提供了思想和學識的基礎。但他仍想要考中科舉,直到71歲才成為歲貢生,若按傳統文人入試為官的路徑,他這一生自然是失敗的。但若從其他方面來看,一部《聊齋誌異》,8 卷、491篇、40餘萬字,不僅寫花妖狐怪神幻迷離,還寄託了種種人生理想,並針砭時弊,從此奠定他在中國文學史上不可動搖的地位,如此看來,他這一生又是獨一無二,不可複製的。

蒲松齡是典型的體制外的奇才,即不適合科舉路途,卻能在其他方面有所成就。 其實筆者在大學時期的課堂上就曾思考過這個問題:蒲松齡19歲就考試一舉成名,為何後來卻再也不能中了呢?難道是江郎才盡或」傷仲永」嗎?從他後來能寫就《聊齋誌異》來看,事實必然不是這樣。最可能的原因是:蒲松齡從小所聽的神異故事就已經影響了他的文學思路,而他19歲中試那一回,也是偏巧遇到了一位賞識他的試官,因此一時名震。但後來卻再也沒有遇到這樣的人,畢竟科舉和文學並非完全是一碼事。

因此,蒲松齡的文才,可能就在於此,在於這些豐富的想像,在於記敘和改編這些」虛妄」之言。他也的確喜歡蒐集和創作小說,他的一生行跡,幾乎都與這些故事有關。

二、從《聊齋誌異》的思想成就看蒲松齡的思想深度

《聊齋誌異》中所體現的蒲松齡的思想是較為複雜的,甚至是矛盾的。 他同情人民疾苦,不滿於黑暗的社會現實,但卻一直對最高統治者存有幻想;他諷刺科舉制度,極盡暴露和謳諷,但始終不忘追求功名;他有無神論思想,但有因果報應和宿命論思想;他讚揚”真情”,肯定愛情自由,卻又宣揚一夫多妻,提倡婦女忍辱順從,在思想上仍沒有脫離本階級利益。

造成這種矛盾思想的原因比較複雜,簡單說來,還是時代的限制。 他畢竟生活在那個封建社會中,雖然已經比一般人要思想先進,但終究沒有完全跳出那個時代,因此造成瞭如此復雜的思想情況。

《聊齋誌異》題材廣泛,內容豐富,它透過鬼狐花妖故事的描寫,,發寄託了作者心中的孤憤不平,曲折地反映了現實生活的真實面貌,蘊涵著豐富而深刻的思想意義。花妖狐鬼的世界是寄寓作者理想的美好世界,現實黑暗,只能向虛幻的世界尋求光明。

《聊齋誌異》現存作品近五百篇,實際包含兩種不同性質的作品:一類篇幅短小而不具有曲折的故事情節,如同六朝志怪小說的短章,屬於各類奇異傳聞的簡單記錄,也可以稱之為筆記;另一類才是真正意義上的小說,多為神鬼、狐妖、花木精靈的奇異故事,記敘曲微如同唐人傳奇。 兩類在篇數上約各其半,但也有些居於兩者之間。清代學者紀昀訌其”一書而兼二體”,魯迅稱之為”擬晉唐小說”,都是指的這種情況。

三、《聊齋誌異》的思想內容主要有以下幾點

1、批判揭露社會黑暗現實

蒲松齡生活於下層,對百姓生活深有感觸。 《聊齋誌異》描繪世相,揭露權貴或豪紳欺壓凌辱下層人民的罪惡,頌揚反抗壓迫和不畏強權的英勇鬥爭精神,表現了作者進步的民主主義思想,暴露現實社會政治黑暗,體現對邪惡的懲治,以抒寫其憤激情懷,消釋壘塊。他投視野於整個社會,機鋒所向,尤在官府。

或藉陰間影射陽世。如《席方平》,寫席方平到陰間為父伸冤,但城隍、郡司、冥王卻層層貪贓物,使其有冤難申。這是。幽明世界的醜惡,正是現實中吏治腐敗、官場黑暗的鮮明演繹。

或藉由歷史針砭現實。如《促織》:宣德皇帝愛鬥促織,使得成名一家人遭遇慘痛。文末悲憤控訴:”一人飛升,仙及雞犬。信夫!”

或藉夢境揭露官吏。如《夢狼》寫白翁長子白甲在外做官,白翁白日做夢,夢見親戚丁素帶他去看白甲。來到衙門口,只見”一巨狼當道,進去之後,見堂上、堂下,坐者、臥者,皆狼也。又視墀chi中,白骨如山”,作者最後嘆道:”竊嘆天下之官虎而吏狼者,比比也!

2、廣泛揭露科舉制度的弊端

蒲松齡曾自嘲」落拓功名五十秋,不成一事雪盈頭。」他大半生輾轉文場,屢屢受挫。感受最強烈的就是科舉弊端,因此對它的揭露也就格外有力。聊齋故事480篇,有70篇左右是描寫科場失意。或是寫考場黑暗-賄賂上級,如《考弊司》 ;或是直刺考官昏聵-賢愚不辨,如《司文郎》《賈奉稚》 ;或刻畫考生心態-神魂顛倒,如《王子安》《葉生》、《三生》。

特別要注意的是,蒲松齡對科舉制度本身並未提出否定,他所特別加以攻擊的,是考官的」心盲或目瞽”,以致良莠不辨。這也是他多年科舉的體驗。這也反映了蒲松齡思想的限制,由於受歷史原因,他是難以直接從源頭否定科舉制度的,不然也不會一生困頓於此。

蒲松齡一直認為,科考的弊端關鍵在於試官昏庸。如《司文郎》寫一位盲僧人能憑嗅覺辯別文章好壞。分明文章極差的餘杭生竟然能夠高中,簡直令人大開眼界。盲僧令餘杭生焚試官之文,測出其師的水平,忍不住」向壁大嘔,下氣如雷」。如此辛辣的諷刺,少有可比。蒲松齡也以其深刻的自我體驗,生動描寫了科舉制度對讀書人的精神摧殘與心靈毒害,例如《王子安》。

3、描寫狐鬼花妖的愛情故事,歌頌青年男女純潔真摯的愛情

《聊齋誌異》長期以來受到人們的喜愛,最主要的原因,是其中有許多多狐鬼與人戀愛的美麗故事。約佔全書四分之一,構成全書最精彩的部分。

幻想是對現實的超越,非人的狐鬼花妖形象可以不受人間倫理道德特別是所謂」男女大防」的約束。蒲松齡藉著這種自由,寫出了眾多帶著非人的符號、從而擺脫了婦道閨範的拘束、同書生自主相親相愛的女性,也寫出了為道德理性所禁忌的婚姻之外的男女情愛。 在這裡面,除了作為現實的一種補償、對照,其中還蘊含對兩性關係的企望和思索,突出了精神的和諧

這些花妖狐怪故事中還蘊含著深刻的社會內容。最典型的例子就是看似喜劇故事的《嬰寧》。嬰寧本是個愛笑的女子,在封建社會倫理道德觀的摧殘下,最後卻」女正色,矢不復笑。」這曲折地表現出蒲松齡對封建禮教的不滿,體現了他思想的先進性。人的個性純真被禮教、被集體無意識的戕害與泯滅,《嬰寧》《連城》之類皆是如此,這反映了作者對於封建勢力、世俗婚姻的不滿。

特別可貴的是,在這些美好的愛情故事裡,體現出了蒲松齡身為一個封建社會的男子竟具有的嶄新的愛情觀。 在《阿寶》中,作者鼓吹”真心””至情”;在《嬌娜》中,蒲松齡又刻畫了男女間真摯的友情——”膩友”;在《連城》中,作者也歌頌了知己式愛情,這已經超越了簡單的才子佳人式愛情,除了才貌上的匹配,更多了心靈的對話,這和《紅樓夢》的寶黛知己之情一樣令人感動。

4、抨擊不良的世風惡習,總結人生經驗教訓等帶有訓誡意義的作品。

《聊齋誌異》中有不少作品,或借寓言形式委婉勸誡,或直抒胸臆,抨擊了當時社會道德的淪喪和不良的思想意識,在一定程度上概括了人們在現實生活中的經驗教訓,給人以啟示。

例如《嶗山道士》講一世家子弟學仙得道的故事,表示學任何東西都須持有恆心,而不能淺嚐輒止。也不能產生邪念,否則必然碰壁。而讀者所熟知的《畫皮》,則講了王生被一女鬼迷惑吃盡苦頭的故事,告訴讀者要透過現像看本質,不要被表象所迷惑。而尤其有趣的《罵鴨》一篇,則寫了某人偷吃鄰居的鴨子,長了一身鴨毛,必須被主人罵了才能消除,十分令人捧腹,也極具教育意義。

從以上四點來看,蒲松齡的思想雖未脫離封建時代的限制,但已經具備了先進性,這使得《聊齋誌異》並非簡單的花妖狐怪獵奇故事,而是既具有教育意義,也蘊含著人世辛酸和生活體驗,富有哲理和教訓。

四、從《聊齋誌異》藝術成就看蒲松齡的文學程度

一部作品光有思想是不行的,必須要文學性來配合。中國自古以來就有「文質合一」的說法,西方也一直追求「內容與形式」的統一。 《聊齋誌異》之所以能在中國浩如煙海的文學作品中脫穎而出,就是因為它不僅思想過人,其形式也十分具有美學價值。

1、《聊齋誌異》的文體特色:」用傳奇法,而以志怪」。

魯迅在《中國小說史略》說:「《聊齋誌異》雖如當時同類之書,不外記神仙狐鬼精魅故事,然描寫委屈,敘次井然,用傳說法,而以志怪,變幻之狀,如在目前。成就。

傳統的志怪小說,大抵敘述鬼神怪異之事,篇幅短小又僅僅”粗陳梗概”,語言簡約而顯露不出文采。而唐代的傳奇小說則”敘述宛轉,文辭華艷”,小說的主體是人間人事人情人態。蒲松齡借用傳奇的特長,來寫花妖狐魅,讓小說內容精彩且充實,情節離奇而生動,展現出極其迷幻曲折的色彩。

具體說來,六朝志怪為”發明神道之不誣”,宣揚迷信思想;《聊齋誌異》雖也寫怪異,但為的是反映現實,,發“孤憤”,他期望讀者的不是信以為真,而是能領會寄寓其中的意蘊。蒲松齡這就對志怪題材進行了繼承和發展。

而說到《聊齋》對傳奇筆法的繼承和超越,就可以以三方面來概括:一是情節結構從六朝志怪」粗陳梗概」、單調簡略發展為故事曲折、首尾完整;二是語言文字從六朝志怪的簡約古樸、質木乏味發展到文辭華麗、形像生動;三是表現手法從六朝志怪單調平板、」如實」記述發展為」盡設幻語」、委婉敘寫。

《聊齋》除了唐代傳奇情節曲折、敘寫委婉、文辭華麗等特徵的繼承之外,還有超越之處:一是更注重人物塑造形象;二是善用環境、心理等多種手法寫人;三是在語言、情節和人物上有明顯的詩化傾向。

「用傳奇法,而以志怪。」這是蒲松齡對文學的開創貢獻,也是他成功的法寶。

2、《聊齋誌異》的結構特色:人以事統,單線結事。史家筆法斷後,畫龍點睛。

《聊齋誌異》的有六七成是用主角的名字命名的,如《連城》、《青鳳》、《席方平》、《胭脂》,這本身就說明了《聊齋誌異》的敘事模式受史傳文學與唐宋以來的傳奇小說極大的影響,是傳記文言小說模式:開頭即點出主角姓名、籍貫,乃至性格,接著便以小說的主人公為中心,圍繞單一線索,直接進入情節,在重要作品,或者自己深有感慨的篇什,則在文後加上”異史氏曰” ,或表示寫作用意,或表示作者的感喟,十分具有文人色彩。

3、異彩紛呈的奇幻美和詩化傾向

《聊齋誌異》的人物形像多為花妖狐魅、神鬼仙人,一般具有超人的特徵和本領;活動的環境或為仙界,或為冥府,或為龍宮,或為夢境,神奇異,五光十色。作者以虛寫實,幻中見真。透過超現實的幻想,表現出來的卻是非常現實的社會內容,而且其幻想都有現實生活的客觀依據。

再來看看《聊齋誌異》中的詩化傾向:一是作者將其熱愛和歌頌的人和美好的事物加以詩化,特別是那些花妖狐魅的女性想像,作者更是賦予她們以詩的特質。例如形容她們的美,往往是清麗無雙、絕美脫俗,有意境而無俗氣。二是透過環境氣氛的渲染烘托來表現一種詩意美。如《嬰寧》中這段描寫:

「約三十餘裡,亂山合沓,空翠爽肌、寂無人行,止有鳥道。遙望谷底叢花亂樹中,隱隱有小里落。下山入村,見舍宇無多,皆茅屋,而意甚修雅。

嬰寧的美貌及其花一般品種繁多的笑,天真活潑的性格在其幽僻的山村,花木繁茂的院落的詩境烘托下和筆峰騰挪跌宕間,換來滿卷浪漫詩情。

4、曲折多變的情節美

《聊齋誌異》的故事情節往往是峰迴路轉、山重水復之時又柳暗花明,而仔細一想,結局又總是合情合理。

如 《促織》篇,雖是寫現實生活中的事,也有小兒魂化蟋蟀的奇幻情節,但全篇都以促進為線索,脈絡清晰。矛盾的產生、情節的發展、人物感情的變化,都由促織的得與失來決定。全篇情節曲折多變,波瀾疊起,緩急交替,層出不窮,愈轉愈曲。而目曲中有幻,幻中有曲,充分展現了中國短篇小說注重情節的風格。

又如《王桂庵》一篇:

王桂庵是河北大名府的世家子弟。有一年到江南遊歷,看上一個美貌的」船家女」芸娘,但是芸娘對之不屑一顧。王桂庵念念不忘。後來做了一個夢,夢見來到一個山村與芸娘相會。第三年,王桂庵又到江南鎮江,迷路誤入山村,與往年夢中景色一樣。竟然真的遇到芸娘。於是傾訴相思之苦,並說自己並無妻室。芸娘要其請媒人來以體現誠意。經過波折,兩人終於成婚。北返途中,王桂庵與妻子開玩笑說自己已有妻室,芸娘一怒之下,投江自盡。王桂庵號啕大哭,撕心裂肺,痛不欲生,悔恨莫及。後來王桂庵在河南居然又和被救起的妻子相會,發現已經有了小孩。兩人再度複合。

不僅有年歲的變遷,更是摻雜了夢境和奇遇,還有神異的巧合,實在是奇峰疊起,變幻無窮。 《西湖主》《葛巾》《胭脂》等故事,都是如此。

5、善用多種手法塑造個性鮮明的人物。

蒲松齡妙筆生花,賦予筆下的花妖狐魅形像以「物的自然性」和」人的社會性」。例如阿纖是鼠精,蒲松齡就寫其家窖裡有儲粟,其人”窈窕秀弱”,”寡言少怒”,與鼠的本性相符;又如《白秋練》一篇,主角是一隻白鰭豚,她吃飯時必然要放洞庭湖水調味,這也十分符合她的身分。這樣寫不僅具有趣味性,還增進了衝突,使得情節曲折迷離,同時又符合妖或狐的本身設定,很有妙韻。

作者也擅於透過生動細節寫人。例如 《黃英》中,寫黃英做針線家務的小事展現了黃英的」賢婦」特點,而寫陶生的醉酒則寫出了他的風雅和憨態可掬。

除此之外,作者也善用環境描寫來暗示或映襯人物。特別明顯的是《蓮花公主》一篇:

「轉過牆屋,導至一處,疊閣重樓,萬椽相接,曲折而行,覺萬戶千門,迥非人世。”

如此描寫,正符合了蓮花公主的屋其實就是蓮花的事實。曲折婉轉,生動迷離,令人驚嘆。

6、典雅工麗而又生動活潑的詩化語言

《聊齋誌異》是文言小說,其語言特徵既保持了文言體式的基本規範,其人物語言又極盡生動活潑,符合人物個性。

作品中各篇的語言風格也不盡一致。 在敘事上,作者採用了日趨平易的唐宋古文,又揉合進了一些口語因素,平易簡潔;小說人物的語言根據不同的身份而靈活多樣;而文中的書啟、判狀,則用駢偶;」異史氏曰」的文言則十分純正,顯得莊重典雅。 《聊齋誌異》的語言在敘事狀物寫人諸方面達到了真切曉暢而有意味的境界。

來看看這篇《紅玉》中的一段:

「一夜,相如坐月下,忽見東鄰女自牆上來窺視。視之,美。近之,微笑。招以手,不來亦不去。”

在如此簡短的語言中,描寫了人物的外表、心理和動作,表現了少女情竇初啟時的嬌態,和相如的執著、熱烈的愛。如此文筆構思的確令人讚嘆。

又如《翩翩》:

「一日,有少婦笑入,目:『翩翩小鬼頭快活死!薛姑好夢(舊時的歇後語,謂盼嫁如意郎君),幾時做得?』女迎笑曰:『花城娘子,貴趾久弗涉,今日西南風緊,吹送來也! ?,曰:'方嗚之,睡卻矣。

這裡把古語、俚語,熔鑄成生動活潑的對話,逼真地表現了人物的音容笑貌。可見作者造化之功。

結語:

由於蒲松齡的文學成就主要體現在《聊齋誌異》一書中,《聊齋》的文學和思想成就也代表了蒲松齡的文學造詣。在思想內涵上,蒲松齡在某種程度上超越了時代,其辛辣諷刺入木三分;而在現實性上,他的故事又脫胎於現實生活,除了諷刺官場和科舉,還直擊現實生活方方面面,愛情、友情、道德、生活無所不至;在文學上,他運筆有靈思,構思巧妙,塑造了無數美好的花妖狐怪形象,寄託了人生理想。不管是人物塑造、情節構思還是敘事和人物語言,《聊齋誌異》都堪稱同類作品的巔峰。 因此魯迅評它:」《聊齋誌異》…又或易調該弦,別敘崎人異行,出於幻滅,頓入人間;偶敘瑣聞,亦多簡潔,故讀者耳目,為之一新。

有人說,偉大的文學往往在逆境中產生。 《聊齋誌異》不是一天寫就,而是也像曹雪芹的《紅樓夢》一樣是日積月累而成。縱然蒲松齡一生為科舉所累,但畢竟也成就了他的《聊齋誌異》。人生本就沒有一個統一的評價標準,千人千語,一向如此。蒲松齡的功名心和落魄遭遇,筆者不多做評價,但對《聊齋誌異》這部作品,筆者卻可以肯定得說:世間難得。 就像初唐詩人張若虛有一篇《春江花月夜》就足夠了,對於蒲松齡來說,有這麼一部《聊齋誌異》,他此生於文學,也終究無憾了。 (一往文獻:柳暄妍)