張居正(1525年5月26日-1582年7月9日),字叔大,編號太岳,幼名張白圭,湖廣荊州衛(湖北省荊州市)軍籍。生於江陵郡(荊州),故稱之「張江陵」。明朝政治家、改革家、內閣首輔,輔佐萬曆皇帝朱翊鈞進行“萬曆新政”,史稱“張居正改革”。

嘉靖二十六年(1547),張居正考取進士。隆慶元年(1567),張居正任吏部左侍郎兼東閣大學士,後遷任內閣次輔,為吏部尚書、建極殿大學士。隆慶六年(1572),張居正代高拱為內閣首輔,晉中極殿大學士,一切軍政大事均由其主持裁決,任內閣首輔十年,實行一系列改革措施。財政上,清仗田地,推行“一條鞭法”,總括賦、役,皆以銀繳,“太倉粟可支十年,週寺積金,至四百餘萬”;軍事上,張居正任用戚繼光、李成樑等名將鎮北邊,用凌雲翼、殷正茂等平定西南叛亂;吏治上,實行綜核名副其實,採取“考成法”考核各級官吏,“雖萬里外,朝下而夕奉行”,政體為之肅然。

萬曆十年(1582)六月,張居正病逝,享年五十八歲,贈上柱國,諫文忠(後均被褫奪)。是明朝唯一生前被授予太傅、太師的文官。死後被明神宗抄家,至明熹宗天啟二年(1622)恢復名譽。著有《張太岳集》《書經直解》《帝鑑圖說》等。

張居正少年聰穎過人,很小就成了荊州府遠近聞名的神童。嘉靖十五年(1536年),十二歲的張居正參加童試,其機敏靈俐深得荊州知府李士翱的憐愛,李士囑咐小白圭要從小立大志,長大後盡忠報國,並替他改名為「居正」。同年,張居正做了補府學生。

嘉靖十六年(1537年),張居正參加鄉試,受到湖廣巡撫顧璘的阻撓而落榜。原因是他希望對張居正多加磨礪,以成大器。

嘉靖十九年(1540年),才高氣傲的張居正順利通過鄉試,成為一名少年舉人。顧璘對他十分賞識,曾對別人說“此子將相才也”,並解下犀帶贈予居正:“希望你樹立遠大的抱負,做伊尹、顏淵,不要只做一個少年成名的舉人。

張居正入選庶吉士,教習中有內閣重臣徐階。徐階重視經邦濟世的學問,在其引導下,張居正努力鑽研朝章國故,為他日後走上政治舞台打下了堅實的基礎。明初為了加強君主專制,廢丞相,設內閣,其職能相當於皇帝的秘書廳。首席內閣學士稱首輔,張居正入翰林院學習的時候,內閣中正在進行一場激烈的政治鬥爭。內閣大學士只有夏言、嚴嵩二人,二人爭奪首輔職位,夏言奪得首輔之後被嚴嵩進諦而被殺,嚴嵩為內閣首輔。

對於內閣鬥爭,張居正透過幾年的冷眼觀察,對朝廷的政治腐敗和邊境廢弛有了直觀的認識。為此,嘉靖二十八年(1549年),張居正以《論時政疏》 首陳「血氣壅閏」之一病,繼指「臃腫痿」之五病,系統闡述了他改革政治的主張。而這些並沒有引起明世宗和嚴嵩的重視。此後,在嘉靖朝除例行章奏以外,張居正沒再上過一次奏疏。

嘉靖二十九年(1550年),張居正因病請假離開京師來到故鄉江陵。休假三年中,他開始遊山玩水。在這三年中,張居正遊覽了許多名勝古蹟,使他發現了新的問題,他在《荊州府題名記》 中說:「田賦不均,貧民失業,民苦於併購。」這一切不禁使他側然心動,責任感讓他重返政壇。

嘉靖三十六年(1557年),張居正回翰林院任職。他在苦悶思索中漸已成熟,在政治的風浪中,他模仿老師徐階內抱不群,外欲渾跡,相機而動。

嘉靖四十三年(1564年),張居正進宮右春坊右渝德兼國子監司業,徐階薦張居正為裕王朱載垕的侍講侍讀。在裕邸期間,張居正任國子監司業因此掌握了許多將來可能進入官場的人,這為張居正打開了人脈。

嘉靖四十五年(1566年)明世宗去世後,徐階起草遺詔,引張居正與之共謀。不久張居正升任禮部右侍郎兼翰林院學士。月餘,與裕王潛邸故講官陳以勤一起入閣,而張居正為吏部左侍郎兼東閣大學士。

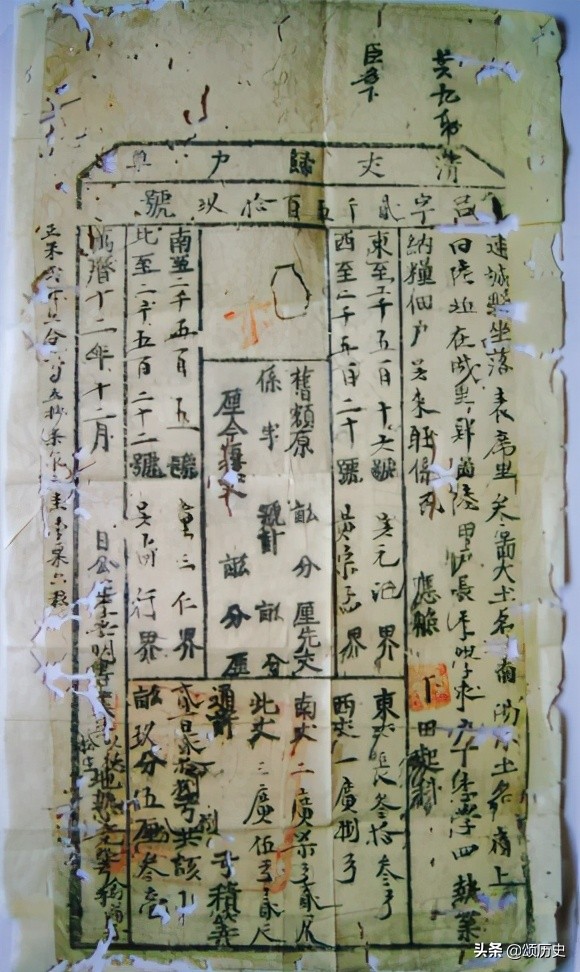

萬歷六年(1578年),張居正以福建為試點,清丈田地,結果「閩人以為便」。於是萬曆八年(1580年),張居正上疏並獲准在全國陸續展開清丈土地,並在此基礎上重繪魚鱗片冊。全國大部分地區根據戶部頒布的《清丈條例》對田地進行了認真的清丈,但也有一些地方官吏縮短弓步,溢額求功。如浙江海鹽「水涯草塹,盡出虛弓,古塚荒塍,悉從實稅。至於田連阡陌者,力足行賄,智足營姦,移東就西,假此托彼。甚則有未嚐加弓之田,而圖扇人役積尺積寸,皆營私窖。田大有增加。

萬曆八年(1580年),全國田地為7,013,976公頃,比隆慶五年(1571年)增加了2,336,026公頃。隨著額田的增加,加之打擊貴族、纓紳地主隱田漏稅,明朝田賦收入大為增加。儘管張居正清丈田畝、平均賦稅的做法被海瑞等人認為是下策,並不能真正解決民間賦稅不均的問題。但從理財的角度看,清丈田畝對於朝廷比較全面準確地掌握全國的額田,增加財政收入起了積極作用,更為重要的是它還為不久推行“一條鞭法”的賦稅改革創造了條件。

張居正很清楚,僅靠清丈田畝還遠遠不能徹底改變賦役不均和胥吏盤剝問題,不進一步改革賦稅制度就無法保證中央財政收入的穩定增長,將會有更多的貧民傾家蕩產,不利於社會的安定。賦役改革是個十分棘手的事情,一旦過多觸犯權宦土豪的利益,弄不好就會引起強烈的反對,使自己的所有心血前功盡棄。

萬曆九年(1581年),張居正下令,在全國實施一條鞭法。 —條鞭法是中國田賦制度史上繼唐代兩稅法之後的另一項重大改革。它簡化了賦役的項目和徵收手續,使賦役合一,並出現了「攤丁入畝」的趨勢。後來清代的地丁合一制度就是一條鞭法的運用與發展。

一條鞭法最早於嘉靖十年(1531年)二月,由南贛都禦史陶諧在江西實行,取得了成績。當時禦史姚仁中曾上疏說:「公頃行一條鞭法。通將一省丁糧,均派一省徭役。則徭役公平,無不均之嘆矣。」此後姚宗沐在江西,潘季馴在廣東,龐尚鵬在浙江,海瑞在應天,王圻在山東曹縣也都實行過一條鞭法。海瑞在應天府的江寧、上元兩縣「行一條鞭法,從此役無偏累,人始知有種田之利,而城中富室始肯買田,鄉間貧民始不肯輕棄其田矣”,做到了“田不荒蕪,人不逃竄,錢糧不拖欠”。

一條鞭法的施行,改變了當時極度混亂、嚴重不均的賦役

制度。它減輕了農民的不合理賦役負擔,限制了胥吏的舞弊,特別是取消了苛重的力差,使農民有較多時間從事農業生產。一條鞭法所實行的賦役沒有徵收總額的規定,給胥吏橫徵暴斂留下了可乘之機,這是它的主要不足。

張居正的理財政策除了為朝廷公室謀利,也十分重視人民的實際生活。他透過多種管道設法減輕人民的賦役負擔,甚至直接提出減免人民的稅負。

萬歷十年(1582年),隨著清丈田畝工作的完成和一條鞭法的推行,明朝的財政狀況有了進一步的改善。這時太僕寺存銀多達四百萬兩,加上太倉存銀,總數約七、八百萬兩。太倉的存糧也可支十年之用。二月,張居正上疏請求免除自隆慶元年(1567年)至萬曆七年(1579年)間各省積欠錢糧。另外,張居正也反對傳統的「重農輕商」觀念,認為應該農商並重,並提出「省徵發,以厚農而資商;輕關市,以厚商而利農」的主張。因此他也反對隨意增加商稅,侵犯商人利益。這些做法順應了歷史的發展潮流,在某種程度上減輕了百姓的負擔,緩和了一觸即發的階級矛盾,對歷史的發展起了積極的推動作用。

萬曆十年(1582年)六月二十日(公曆7月9日), [太師(死前九日晉)兼太子太師、吏部尚書、中極殿大學士張居正病逝,神宗為之輟學,贈上柱國,諫「文忠」。 張居正逝世後的第四天,禦史雷士幀等七名言官彈劾潘晟,神宗命潘致仕。潘晟乃張居正生前所薦,他的下台,標明了張居正的失寵。言官也把矛頭指向張居正。神宗於是下令抄家,並削盡其宮秩,迫奪生前所賜璽書、四代諫命,以罪狀示天下。而且張居正也險遭開棺鞭屍。家屬或餓死或流放,後萬歷在輿論的壓力下中止進一步的迫害。張居正在世時所用一批官員有的削職,有的棄市。天啟二年(1622年),天啟皇帝為張居正復官復蔭。