人物簡介

蕭幹(1910年1月27日 -1999年2月11日),原名肖秉乾、蕭炳乾。北京八旗蒙古人。中國現代記者、文學家、翻譯家。先後就讀於北京輔仁大學、燕京大學,英國劍橋大學 。歷任華人作家協會理事、顧問,全國政協委員,中央文史館館長等 。

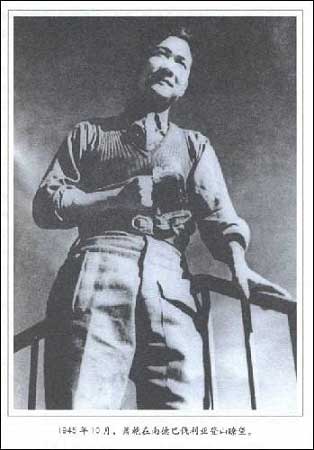

1931年到1935年間,蕭乾和美國人埃德加·斯諾等人編譯了《中國簡報》、《活的中國》等刊物和文學集。 1935年他進入《大公報》當記者。 1939年任倫敦大學東方學院講師,兼任《大公報》駐英記者,是二戰時期整個歐洲戰場唯一 的中國戰地記者。也曾採訪報道第一屆聯合國大會、審判納粹戰犯等重大事件 。

1949年後,主要從事文學翻譯工作。 1995年出版了《一個中國記者看二次大戰》,1994年這部百萬字譯作問世即獲新聞出版署第二屆外國文學圖書一等獎。

童年蕭乾:早早成為孤兒 邊打工邊讀書

1910年,蕭乾作為遺腹子,出生於北京貧民區一蒙古家庭,母親為傭工,一月才準回家一次。

13歲他成了孤兒。在親友的資助下,蕭乾一邊讀書,一邊在學校開設的工廠勞動。他在地毯房當學徒,在羊奶廠做過雜活,這樣斷斷續續地一直念到中學畢業。

青年蕭乾:棄讀劍橋大學 赴歐洲戰場

1928年,18歲的蕭乾到中國南方的一所中學擔任教師,一年後,他以教書所得的積蓄為學費,回到北京,考入當時最有名的大學燕京大學,不久又轉入輔仁大學。他先學英國文學,後改學新聞專業,美國記者埃德加·斯諾就曾經作過他的老師 。

1935年蕭幹在燕京大學新聞系畢業後,開始了自己的報人生涯。他先後在天津、上海、香港三地的《大公報》主編《文藝》副刊。 1939年在蕭幹的一生中是一個重要的轉折。經過再三考慮,蕭乾去了英國,直到戰爭結束。在英國,他先是當教師,後來進入劍橋大學攻讀碩士學位。

1943年,他放棄讀書,領取了隨軍記者證,正式成為了《大公報》的駐外記者,也是第二次世界大戰期間歐洲戰場上唯一的中國記者。在戰火迷漫的歐洲,他隨英軍幾次橫渡過德國潛艇出沒的英吉利海峽,到達過美、法兩個佔領區的戰場,也曾隨美軍第七軍挺進萊茵,進入剛剛解放了的柏林。從蘇、美、英三國首腦討論戰後問題的波茨坦會議到紐倫堡審判納粹戰犯,再到聯合國成立大會,這些重大的歷史性場面他都報道過。

1949年初,蕭幹站在人生的十字路口,香港報人的工作收入不菲,母校英國劍橋中文係以教席邀聘,燕京同學、《人民日報》副總編楊剛則勸他回國服務。劍橋何倫(GustarHaloun)教授專程赴港接駕,不但負擔全家旅費,而且應允終身職。但蕭乾回到了中國,蕭幹說:“我像只戀家的鴿子,奔回自己的出生地。”

晚年蕭乾:被誤劃為「洋奴」

1956年,蕭幹擔任《人民日報》特約記者。

1957年,蕭乾先被錯誤劃成「右派」後又被錯誤劃為「洋奴」。

1958年起,蕭乾與夫人先後被趕下鄉參加勞動。

1966年6月,蕭幹進入西郊文化部集訓班。

1979年,蕭幹得到平反。

1989年,蕭幹被國務院聘為中央文史研究館長,也是全國政協七、八屆常委,九屆委員,晚年與妻子文潔若合譯愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯的名著《尤利西斯》。

1999年2月11日,病逝於北京,享年89歲。 (綜合自新華網、光明網、人民日報)

(責編:王瑞景)