民國四大才子是指徐志摩、鬱達夫、邵洵美、戴望舒。四人都是中華民國時期著名的詩人和散文家,對民國的中國文學發展有著卓越的貢獻。

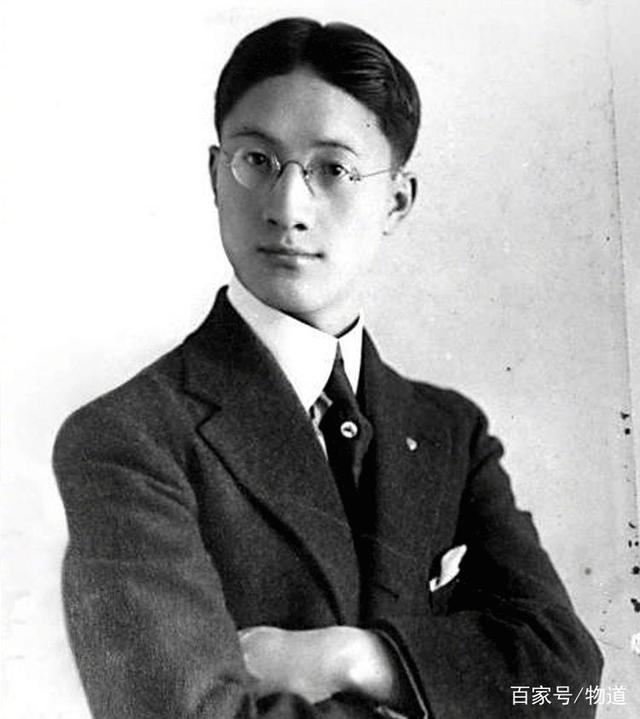

徐志摩(1897年1月15日—1931年11月19日),享年34歲。浙江嘉興海寧硤石人,現代詩人、散文家。留學英國時改名志摩。新月派代表詩人,新月詩社成員。代表作品有《再別康橋》《翡冷翠的一夜》

人生經歷

清光緒二十三年徐志摩生於十二月十三日(1897 年1月15日),徐志摩出生於浙江省海寧縣硤石鎮,徐志摩是徐家的長孫獨子,父親徐申如是清末民初的實業家,為遠近聞名的硤石首富。沈鈞儒是徐志摩的表叔,金庸是徐志摩的姑表弟,瓊瑤是徐志摩的表外甥女 。

求學歷程

1908年在家塾讀書,進入硤石開智學堂,從師張樹森,成績總是全班第一名。

1910 年,徐志摩滿十四歲時來到杭州,考入杭州府中學堂(1913年改稱浙江一中,現浙江省杭州高級中學和杭州第四中學前身),與鬱達夫、厲麟似同班。他在校刊《友聲》第一期發表論文《論小說與社會關係》,是他人生的第一篇作品。同時,他對科學也有興味。並發表了《鐳錠與地球之史》等文。

1915年夏,徐志摩畢業於浙江一中,接著考入上海浸信會學院暨神學院(滬江大學前身,現為上海理工大學),同年十月,由家庭包辦,與上海寶山縣羅店巨富張潤之女張幼儀結婚。

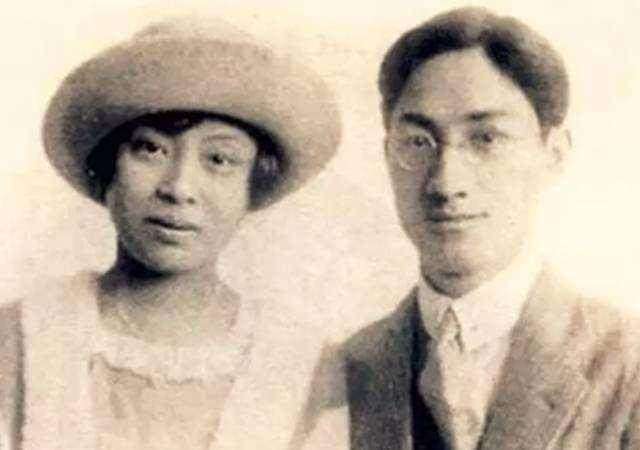

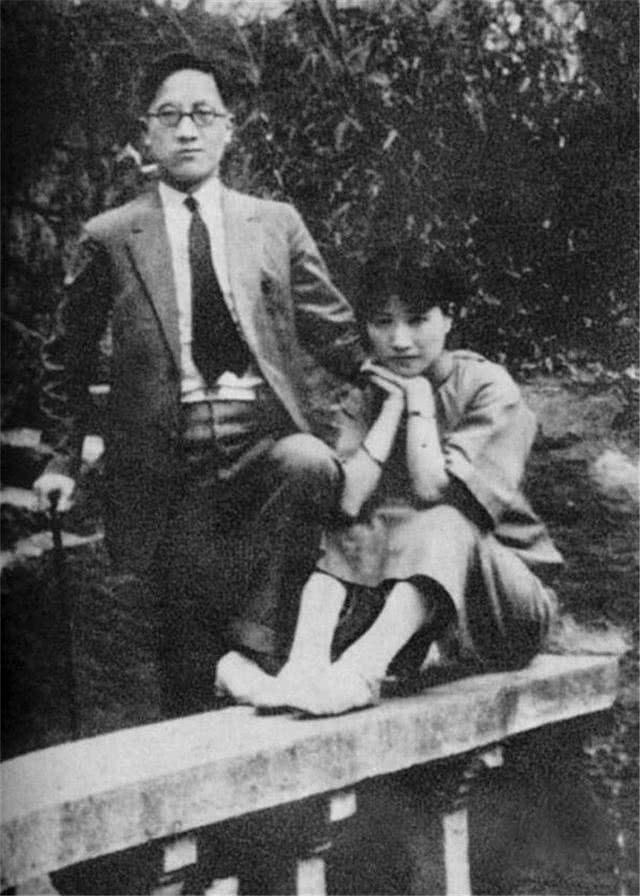

1921年張幼儀與徐志摩在歐洲拍攝的第一張合影

1916年秋,離滬北上,到天津的北洋大學(天津大學)的預科攻讀法科。

1917年,北洋大學法科併入北京大學,徐志摩也隨著轉入北大就讀。 ,拜梁啟超為老師,接受了資產階級民主自由思想的徐志摩,不顧一切,捨命追求他的理想的人生,他要爭取婚姻戀愛自由。

1918年,徐志摩離開北大,同年8月14日從上海啟程赴美國學習銀行學。留學第一年,進的是美國烏斯特的克拉克大學(Clark University),入學十個月即告畢業,獲學士學位,得一等榮譽獎。當年即轉入紐約的哥倫比亞大學的研究院,進經濟系。

1919年「五四」革命運動的浪潮波及到在美國的中國留學生群中,徐志摩也為愛國心所驅使,參加了當地留學生所組織的愛國活動,經常閱讀《新青年》《新潮》等雜誌,同時,他的學習興趣,逐漸由政治轉向文學,因而得了文學碩士學位。

1919年留美時的徐志摩

1920年徐志摩已在美國待了兩年,他又受到英國哲學家羅素的吸引,在「倫敦政經學院「裡混了半年,結識了林長民及其女兒林徽因。

1921年由於狄更生的介紹和推薦,徐志摩以特別生的資格進了康橋大學(現劍橋大學)皇家學院。研究政治經濟學。開始創作新詩。

1921年-1922年,徐志摩在英國也住了兩年, 康橋的環境,不僅促成並形成了他的社會觀和人生觀,同時,也觸發了他創作的意念。他開始翻譯文學著作,他翻譯了英國作家曼殊斐兒的幾個短篇,德國福溝的小說《渦堤孩》,法國中古時的一篇故事《吳嘉讓與倪阿蘭》,義大利作家丹農雪烏的《死城》和伏爾泰的《贛第德》。同時,他寫了許多詩,他的「心靈革命的怒潮,盡沖瀉在你(指康橋)嫵媚河中的兩岸」(徐志摩:《康橋再會吧》)最為經典,他「換路」走入詩人的行列[1] 。

1922年返國後在報紙上發表大量詩文 。

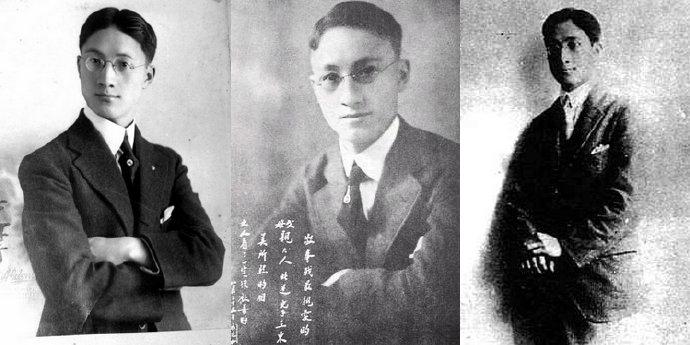

徐志摩與邵洵美

1923年春,徐志摩在北京辦起了俱樂部,提名借用「新月」二字為社名,新月社也因此而得名。同年加入文學研究會 。

1923年9月28日,海寧的觀潮節,徐志摩約了好友胡適、馬君武、沙菲等人到鹽官看潮

徐志摩、朱經農、曹誠英、胡適、汪精衛、陶行知、馬君武等在杭州觀潮合影

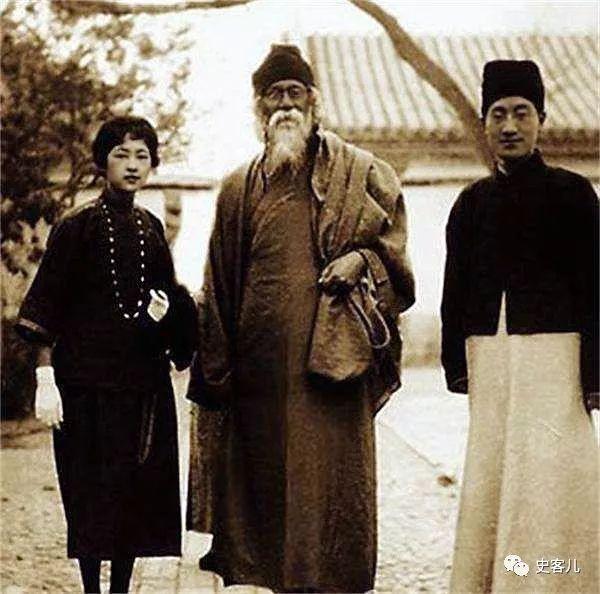

1924年與胡適、陳西瀅等創辦《現代詩評》週刊,任北京大學教授。印度大詩人泰戈爾訪華時任翻譯 。

1924年,林徽因、徐志摩陪同泰戈爾在山東濟南參觀訪問合影

泰戈爾在徐志摩家中(坐者左為泰戈爾,右為吳稚暉,站立者左二為徐志摩)

徐志摩與梅蘭芳

1925 年10月,徐志摩接編《晨報副刊》,同年任北京大學教授,赴歐洲,遊歷蘇、德、意、法等國 。

1926年4月1日,在北京主編《晨報》副刊《詩錒》,聞一多由美國回國並參加了《詩錒》的編撰。同年與陸小曼移居上海,任光華大學(華東師範大學前身)、大夏大學(華東師範大學前身)及南京中央大學(1949年更名為南京大學) 教授。創辦《新月》雜誌。

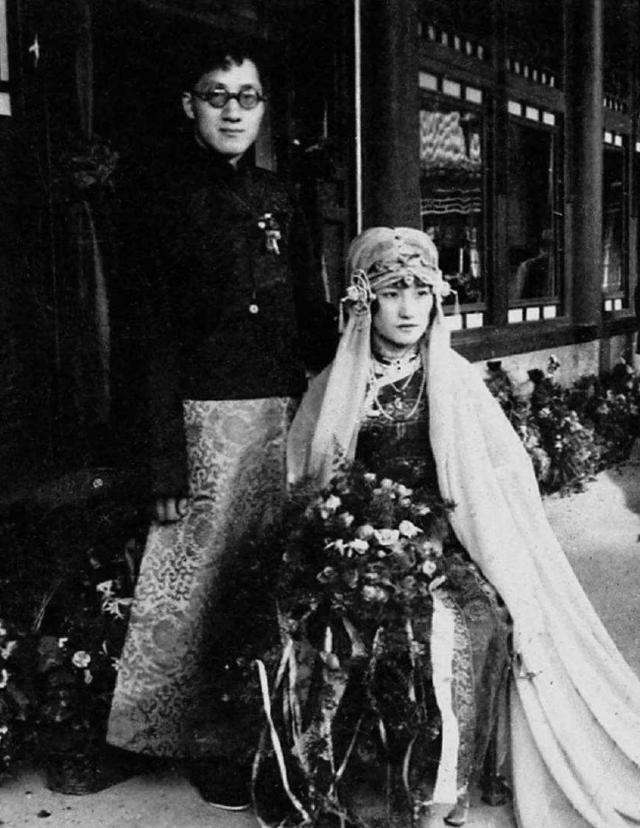

1926年10月3日,陸小曼和徐志摩在北京北海公園結婚

1927年春,徐志摩與陸小曼結婚並移居上海。徐志摩四處訪友,奔走聯絡,與聞一多、胡適、邵洵美、梁實秋、餘上沆、張禹九等在上海環龍路環龍別墅辦了新月書店,由胡適任董事長,餘上沆任經理,後來由張禹九接任。同年,徐志摩也出國遊歷英、美、日、印等國。

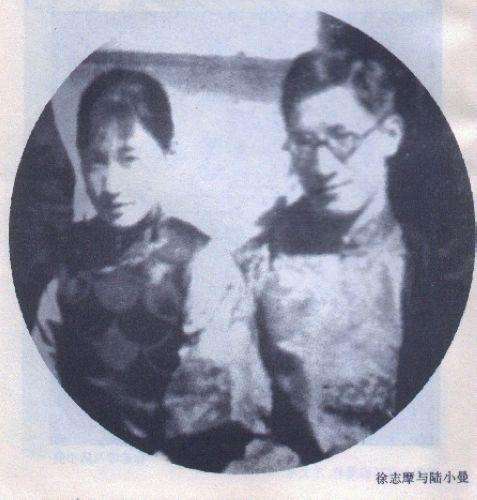

徐志摩與陸小曼

陸小曼、徐志摩在花園中遊玩

1928年3月,徐志摩一邊在光華大學,東吳大學,大夏大學等校擔任教授工作,一邊又創辦了《新月》月刊。同年11月6日,作《再別康橋》,初載1928年12月10日《新月》月刊第1卷第10號,署名徐志摩。 《新月》共出刊四卷四十三期。

1930年任中華文化基金會委員,獲選為英國詩社社員。同年冬到北京大學與北京女子大學任教。

1931年1月20日,徐志摩與陳夢家、邵詢美、方瑋德等又辦了一個《詩刊》季刊,徐志摩被推選為筆會中國分會理事,出了四期 。

遇難

1931年11月19日早8:00時,徐志摩搭乘中國航空公司「濟南號」郵政飛機由南京北上,他要參加當天晚上林徽因在北平協和小禮堂為外國使者舉辦中國建築藝術的演講會。當飛機抵達濟南南部黨家莊一帶時,忽然大霧瀰漫,難辨航向,機上人員(兩位機師與徐志摩)全部罹難。蔡元培為其寫挽聯:談話是詩,舉動是詩,畢生行徑都是詩,詩的意味滲透了,隨遇自有樂土;乘船可死,驅車可死,鬥室生臥也可死,死於飛機偶然者,不必視為畏途。

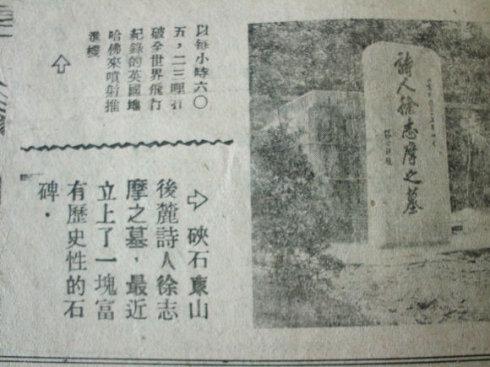

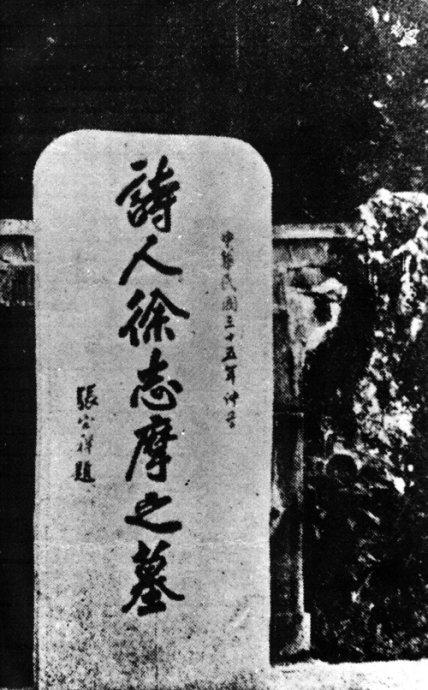

徐志摩墓約在1966年深秋被砸,1983年重建,因原墓所在的東山舊址上已蓋了工廠,只好改在西山依照原墓形制重建,於1983年清明節完成。徐志摩原墓主要構件,除了一塊斷殘墓碑,其餘全都灰飛煙滅了。新墓裡只埋兩樣東西:一塊石頭,簡單刻記死者生卒時間與遷墓經過,一本陳從周先生編撰的《徐志摩年譜》。

徐志摩原來墓地

原墓碑

現在的墓地

個人生活

許志摩的四角戀如何詮釋《只願在最美的年華遇見你》

與張幼儀

1915年,由政界風雲人物張君勱為自己的妹妹張幼儀提親,徐志摩把從未謀面的新娘娶進了門。 1988年張幼儀在紐約去世,享年88歲。

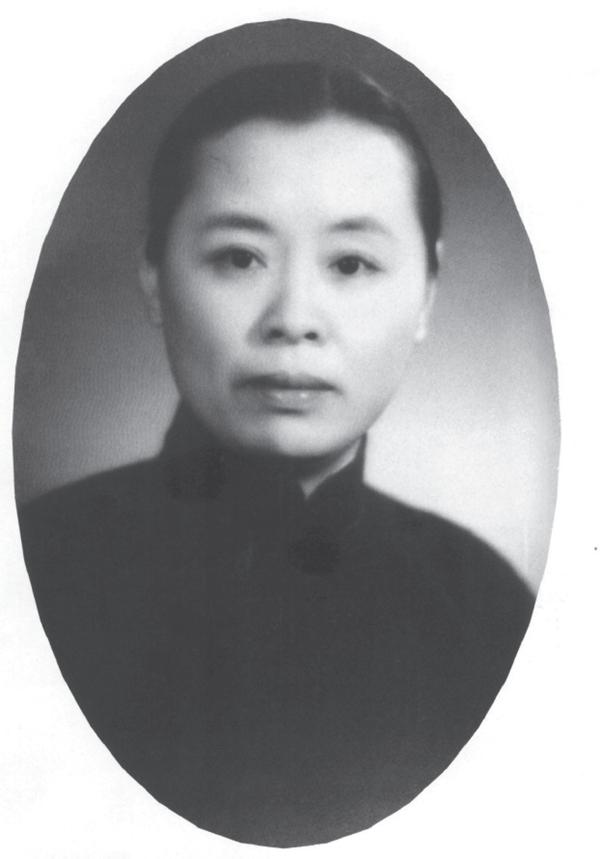

張幼儀身穿黑色旗袍於上海拍攝了這張肖像(約1937年),當時任上海女子商業儲蓄銀行副總裁

從婚前到婚後,徐志摩一直是鄙棄張幼儀的。第一次見到張的照片時,便嘴角往下一撇,用嫌棄的口吻說:「鄉下土包子!」婚後從沒有正看張幼儀一眼。對其不理不睬。 1920年冬,張幼儀出國與丈夫團聚, 徐志摩對她置之不理,就是要離婚,見張幼儀不答應,便一走了之,將其一人撇在沙士頓。 1921年,張幼儀產期臨近,她寫信給二哥張君勱求救,來到巴黎,後來又去了柏林,生下孩子。 1922年離婚。張幼儀很快從悲傷中振作起來,入裴斯塔洛齊學院,專攻幼兒教育。回國後辦雲裳公司,主辦上海女子儲蓄銀行,均大獲成功。她回國後仍照樣服事徐志摩的雙親(認作義女),精心撫育她和徐志摩的兒子。 1949年後,她移居香港,和著名中醫蘇季子締結了一段良緣。

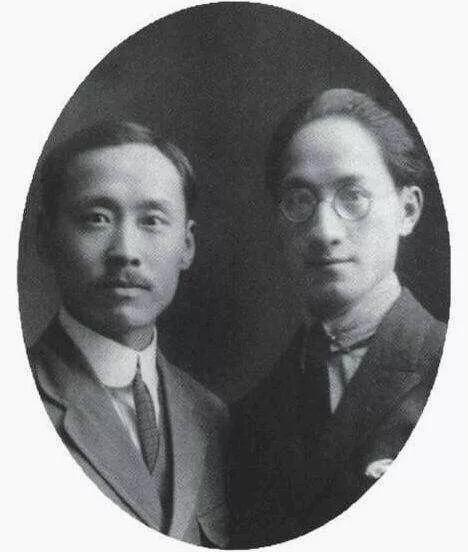

徐志摩與張君勱

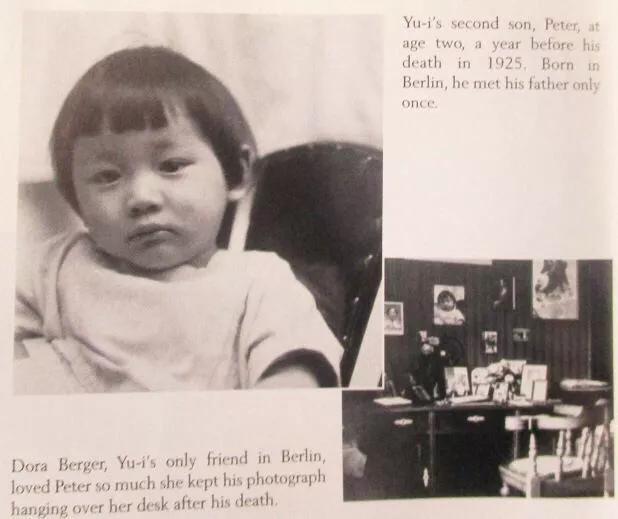

1922年,張幼儀在醫院生下了二兒子彼得,後來夭折

張幼儀1924年攝於德國

張幼儀與徐積鍇(大兒子)。 1926年自德國返鄉後,她便獨自撫養兒子成人

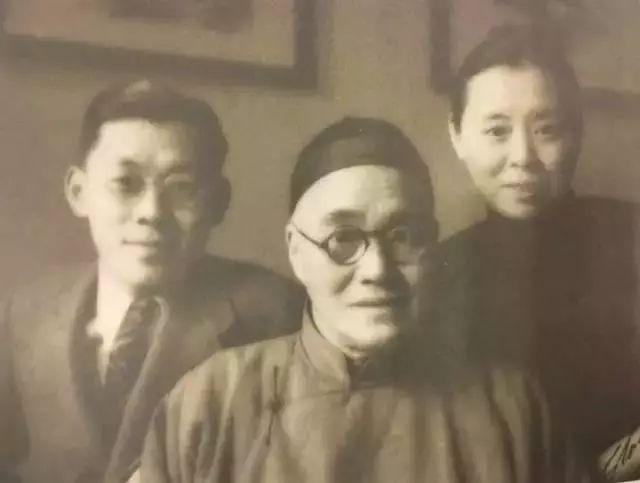

張幼儀與公公、長子

她表示「你總是問我,我愛不愛徐志摩。你曉得,我沒辦法回答這個問題。我對這問題很迷惑,因為每個人總是告訴我,我為徐志摩做了這麼多事,我一定是愛他的。沒辦法說什麼叫愛,我這輩子從來沒跟什麼人說過「我愛你」。個女人裡面,說不定我最愛他。

與林徽因

1921年秋天,他認識了才女林徽因,徐志摩與她交往甚密,並有談論婚嫁之意。徐志摩在1922年3月向張幼儀提出離婚,他為林徽因寫了許多詩。

徐志摩對在英國康橋這段生活分外留戀,他的題為《草上的露珠兒》一首長詩,是迄今為止我們見到的他的最早的一首詩。後來林徽因經過理智的思索,和父親一起提前回國了,而且是與志摩不辭而別。徐志摩那首有名的《偶然》詩,體現了徐志摩對林徽因感情,一見傾心而又理智地各走各的方向。之後,他們一起組織新月社活動,一起演戲,常常有書信來往。 1924年泰戈爾訪華期間,徐志摩和林徽因共同擔任翻譯,之後徐志摩陪同泰戈爾去了日本,林徽因和梁思成到了賓夕法尼亞大學,當徐志摩與林徽因再次見面的時候,已是四年之後。這段期間,林徽因已嫁給梁思成。 1931年11月19日準備參加林徽因演講會的徐志摩遭遇墜機事故罹難。林徽因曾對自己的兒女說:“徐志摩當初愛的並不是真正的我,而是他用詩人的浪漫情緒想像出來的林徽因,而事實上我並不是那樣的人。”

徐志摩和林徽因

與陸小曼

1922年,徐志摩留學後回到北京,常與朋友王趙相聚。徐志摩和王贗的妻子陸小曼在北京交際場相識相愛。在剛結婚的前段日子裡,兩人也過得浪漫、愜意。

徐志摩、王贗、陸小曼

結婚照

只是到了後期,陸小曼變得越嬌慵、懶、貪玩。徐志摩為了使妻子心喜,就一味遷就她。徐志摩要從父親那裡拿錢是不切實際的,因此,他不得不同時在光華大學、東吳大學、大夏大學三所學校講課,課餘還趕寫詩文,以賺取稿費。 1930年秋,即陸小曼29歲那年,徐志摩應胡適之邀,任北京大學教授,兼北京女子師範大學教授,以掙家用,僅1931年的上半年,徐志摩就在上海、北京兩地來回奔波了8次。當時,人均的年薪為五塊大洋,而徐志摩一年即可賺到幾百大洋,但是即便如此,仍然滿足不了家庭的花銷。徐志摩死後,陸小曼不再出去交際。她默默忍受著外界對她的批評和指責。正如她在致志摩挽聯中說;「多少前塵成惡夢,五載哀歡,匆匆永訣,天道復奚論,欲死未能因母老;萬千別恨向誰言,一身愁病,渺渺離魂,人間應不久,遺文編就答君心。

徐志摩與陸小曼

人物評價

徐志摩是一位在中國文壇上曾經活躍一時並有一定影響的作家,他的世界觀是沒有主導思想的,或者說是個超階級的「不含黨派色彩的詩人」。他的思想、創作呈現的面貌,發展的趨勢,都顯示他是布爾喬亞詩人。他的思想的發展變化,他的創作前後期的不同狀況,是和當時社會歷史特徵關聯著的。

徐詩字句清新,韻律諧和,比喻新奇,想像豐富,意境優美,神思飄逸,富於變化,並追求藝術形式的整鷸、華美,具有鮮明的藝術個性。他的散文也自成一格,取得了不亞於詩歌的成就,其中《自剖》,《想飛》,《我所知道的康橋》,《翡冷翠山居閒話》等都是傳世的名篇。

身為那個時代的名人,徐志摩做到了一個普通知識分子能做的一切,他在追求自身幸福生活的同時,也對民族命運有過深刻的思考。他與張幼儀的婚姻是那個時代的不幸,他與林徽因的淡淡情愫令人唏噓,他與陸小曼的婚姻熱烈而深情,卻又坎坷多舛 。

徐志摩的經典語錄,總有一句觸動你

我是天空裡的一片雲偶爾投影在你的波心你不必足異更無須歡喜在轉瞬間消滅了踪影你我相逢在黑夜的海上你有你的,我有我的,方向你記得也好最好你忘掉在這交會時互放的光亮——徐志摩《偶然》

最是那一低頭的溫柔, 像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞, 道一聲珍重,道一聲珍重, 那一聲珍重裡有蜜甜的憂愁– 沙揚娜拉! ——徐志摩 《沙揚娜拉贈日本女郎》

輕輕的我走了, 正如我輕輕的來; 我輕輕的招手, 作別西天的雲彩。 那河畔的金柳, 是夕陽中的新娘; 波光裡的艷影, 在我的心頭蕩漾。 軟泥上的青荇, 油油的在水底招搖; 在康河的柔波里, 我甘心做一條水草! 那榆蔭下的一潭, 不是清泉, 是天上虹; 揉碎在浮藻間, 沉澱著彩虹似的夢。 尋夢?撐一長篙, 向青草更青處漫溯; 滿載一船星輝, 在星輝斑斕裡放歌。 但我不能放歌, 悄悄是別離的笙簫; 夏蟲也為我沉默, 沉默是今晚的康橋! 悄悄的我走了, 正如我悄悄的來; 我揮一揮衣袖, 不帶走一片雲彩。 ——徐志摩 《再別康橋》

你會不會忽然的出現,在街角的咖啡店,我會帶著笑臉,和你寒暄,不去說從前,只是寒暄,對你說一句,只是說一句,好久不見。 ——徐志摩《心碎了》