導讀:作為中國歷史上最後一個、清朝歷史上唯一一個公開冊立的皇太子,康熙皇帝事實上的嫡長子——愛新覺羅·胤礽,在清朝的存在感絕對不亞於任何一位帝王。康熙皇帝對胤礽兩度廢立的過程,讓後世充滿了疑惑。

康熙十四年,正值「三藩之亂」的關鍵時刻,康熙皇帝將剛滿週歲的嫡子胤礽公開冊立為皇太子,由此開啟了胤礽長達三十三年的太子生涯;康熙四十七年,康熙皇帝以數項罪行廢黜了胤礽的太子之位,由此開啟了長達十數年的「九子奪嫡」事件;胤礽在康熙朝的榮辱升降,幾乎驗證了康熙皇帝一生的心路歷程,鮮明的演繹了封建皇權社會「儲君」與「皇權」之間的固有矛盾。

在《雍正王朝》的演繹中,太子脤礽乃係賣官鬻爵、踐踏國法、威脅皇權乃至荒淫無道的無能昏庸形象,太子之位被廢乃係必然結果。那麼,在清朝歷史上,這位身居太子之位長達30多年的皇子,果真如此嗎?

愛新覺羅·胤礽,乃係康熙皇帝原配嫡後孝誠仁皇后赫舍里氏第二子,按照出生順序,乃係康熙皇帝第七子,但因康熙帝前六子有五子早夭,胤礽便成為了康熙皇帝事實上的嫡長子,序齒皇子中的第二子。

在入關已經30多年的康熙十三年,清朝統治階層被中原地區的傳統思想深深同化,愛新覺羅·胤礽擁有的嫡長子身份,絕對是地位顯赫的所在。再加上康熙皇帝和胤礽生母孝誠仁皇后的特殊感情,可以明確的是,康熙皇帝和其嫡長子胤礽之間的感情,遠非其他皇子能夠比擬。

我們以兩個具體事例,來說明康熙皇帝和胤礽之間的「父子情深」。

1.康熙十七年,5歲的胤礽不幸患上了當時的不治之症——天花。出於愛子心切,康熙帝下旨從當年十一月二十七日起至十二月初九,各部院衙門的奏章全部送到內閣,自己則全心全意看護在兒子身邊,陪伴太子度過病危期。待太子痊癒之後,康熙帝還特地祭掃了方澤、太廟、社稷等,並向天下臣民宣示這一喜訊。

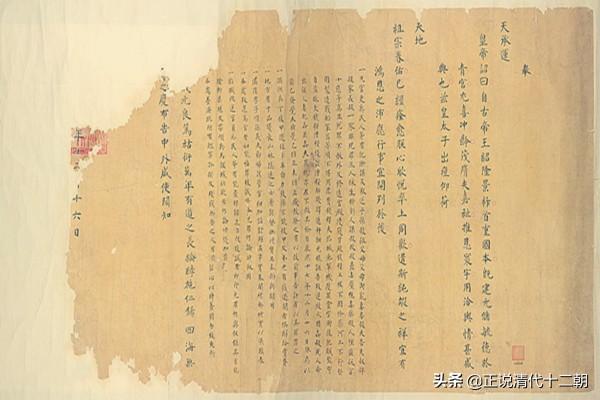

皇太子胤礽出痘痊癒恩詔

要注意,康熙十七年政治清廷平定「三藩之亂」的第三階段,也就是最關鍵的最後階段。在此關鍵時刻,康熙皇帝能夠在大清王朝危急存亡之際,將國事交付內閣,自己則潛心照顧患病的愛子,足以證明康熙皇帝對螢礽的特殊關愛。

2.在康熙皇帝禦駕親徵噶爾丹期間,和奉命監國的太子胤礽之間有著諸多請安奏摺和硃批謔旨往來,我們選取兩份,予以說明。

康熙三十六年,康熙皇帝在對噶爾丹的作戰取得了絕對性勝利,噶爾丹兵敗被殺。康熙皇帝欣喜若狂,立刻將此消息告知留守京城的太子胤礽。

《康熙朝起居注》記載了這份諭旨:

朕之心事了結,業已報仇。兒皇太子,未知爾如何騰歡?

如此言辭,宛若一對榮辱與共、生死相依的「苦命父子」。在取得戰爭勝利以後,已經44歲的中年父親,對23歲的兒子發出如此絕非帝王之口的欣喜言辭,說明康熙皇帝和太子胤礽之間和諧融洽的關係,更表明了康熙皇帝對胤礽的寵溺。

除此之外,在康熙三十五年,康熙皇帝對胤礽發出數道諭旨以後,胤礽都沒有回复,康熙皇帝竟然對其“撒起嬌來”:

「朕因遙遠恐皇太子惦念,故將朕等於此處妥善而行之情由,反覆繕寫遣之,為何與朕無一復信,繕寫如此多之書信亦有毫不辛勞之理乎?

啥意思?

我怕你想我,才一再給你寫信,你卻一封都不回覆。你再這樣,我就不寫了啊!

這非但不是父子之間的對話,更不是君臣之間的言辭,倒像是熱戀中的男女朋友,康熙皇帝對愛子的寵溺,可見一斑。

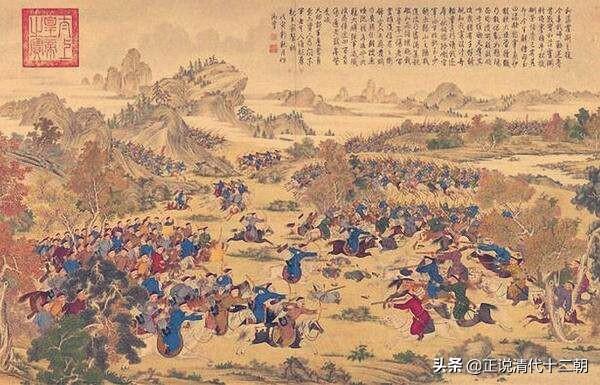

康熙帝禦駕親徵圖

那麼,太子胤礽在被康熙皇帝如此寵溺之下,到底有著怎樣的監國表現呢?

《清實錄·康熙朝實錄》記載了康熙皇帝在親徵過程中,對奉命監國之太子胤礽的表現,予以了讚許:

爾在宮穩坐泰山理事,故朕在外放心無事,多日悠閒,此可輕易得想乎?朕之恩福蓋由行善而致也。朕在此無不告知眾人。爾如此孝順父親,諸事掛念在心,朕亦祝爾長壽無疆,子孫同爾一樣孝順,亦如此恭敬爾。爾諸事稔知恭敬,故寫信寄之。

由此來看,在康熙皇帝眼中,胤礽不單是個恭敬孝順的好孩子,更是一個「穩坐理事」,能夠讓康熙皇帝「多日悠閒」{ /b}的優秀皇位繼承人。

清初法國傳教士白晉,在其所寫的《康熙帝傳》中,也對這位皇太子有相關評價:

此刻已23歲的皇太子,他那英俊端正的儀表在北京宮廷裡同年齡的皇族中是最完美無缺的。他是個十全十美的皇太子,已至在皇族中,在宮廷中沒有一個人不稱讚他,都相信有朝一日,他像他父親一樣,成為中華帝國前所未有的偉大皇帝之一。

太子胤礽23歲的時候,也就是康熙三十六年左右,此時年輕英俊的胤礽能夠被一個外國傳教士如此誇贊,可見當時的胤礽絕非等閒。

另外,在《清史稿·列傳七·諸王六》中,有一句話,也足以證明最初階段的胤礽絕非昏庸無能之輩:

王子通滿、漢文字,嫻騎射,從上行幸,賡詠斐然。

「賡詠斐然」四個字,用來評價康熙三十六年之前的太子胤礽,至允至當!

那麼,和康熙皇帝父子感情如此深厚,政績斐然、才能卓著的太子胤礽為何會在康熙四十七年,在康熙皇帝心中的地位急轉直下,乃至被直接廢黜了太子之位呢?

我們先來看下康熙皇帝在康熙四十七年,廢黜胤礽太子之位時,所做的說明。

《清史稿·列傳七·諸王六》有載:

九月乙亥,次佈爾哈蘇台,召太子,集諸王大臣諶曰:允礽不法祖德,不遵朕訓,肆惡虐眾,暴戾淫亂,朕包容二十年矣。乃其惡愈張,僇辱廷臣,專擅威權,鳩聚黨與,窺伺朕躬起居動作。

《雍正王朝》太子胤礽劇照

這裡,需要對其中「朕包容二十年矣」這句話做出具體說明:

康熙四十七年的20年前,即為康熙二十七年,乃係康熙皇帝首次禦駕親徵噶爾丹期間。那麼,在康熙二十七年,又發生了什麼事呢?

《清實錄·康熙朝實錄·卷之一百八十五》有載:

此地日中甚熱、夜間甚涼。寒燠不常。兼以大風時至、地方潮濕。聖體益覺違和、此間難於調攝。懇祈皇上即日回鑾、以養聖躬。上猶未允。諸大臣侍衛等、於行宮前長跪不起、再三懇請。上曰、此地寒燠不常、似難調攝。爾等諫謔叩請、朕暫且回鑾。日間甚熱、每日日落後、徐行二、三十里可耳。

也就是說,康熙二十七年,康熙皇帝禦駕親徵噶爾丹的時候,因為「日中甚熱、夜間甚涼」等等惡劣天氣影響,患上了即為嚴重的疾病。以至於到了「朕躬抱疾、實難支撐」的地步。康熙皇帝的這次病,甚至直接影響了首次親徵噶爾丹的結果,康熙皇帝在做出撤兵說明的時候,直接說道:不獲親滅此賊、甚為可恨 ,原因就是自己的「聖體違和」。

在患病以後,思子心切的康熙皇帝命令皇三子胤女陪同太子胤礽前來侍疾,可是胤礽是怎麼做的呢?

《清實錄·康熙朝實錄·卷之一百四十七》有載:

先是、上以聖體甚覺違和、命皇太子允礽、皇三子允女、馳驛前迎。是日、允礽、允女、至行宮請安。見聖體未寧、天顏清減。略無憂戚之意、見於詞色。上以允礽絕無忠愛君父之念、心甚不懌。令即先回京師。

康熙皇帝病情如此嚴重,和自己「父子情深」,被自己寄予厚望的太子襤褸竟然「略無憂戚之意、見於詞色」,這讓康熙皇帝非常的寒心。以至於在20年後,剛滿七歲的皇十八子胤祄患了急性病,太子卻無動於衷的時候,康熙皇帝又想起了這段令自己非常寒心的往事。

也就是說,早在康熙二十七年,太子胤礽被廢的20年前,康熙皇帝就已經認定了胤礽「絕無忠愛君父之念」,只不過在康熙四十七年集中展現了不滿。

也正是因為這件在胤礽看來,只能算是小事的「無憂戚之意」,卻在康熙皇帝心中埋下了一根札心的刺,時時隱隱作痛。康熙四十七年,在胤礽接連犯下「窺伺朕躬起居動作」、「毆頭王公諸臣」、「遣使邀截蒙古貢使」、「縱容乳母之夫」{/b },尤其「皇十八子抱病,諸臣以朕年高,無不為朕憂,允礽乃親兄,絕無友愛之意」以後,康熙皇帝對太子襤褸失望透頂。但在康熙皇帝對其訓斥的時候,胤礽竟然「忿然發怒,每夜偪近布城,裂縫竊視」,成功的被康熙皇帝認定為了意圖不軌、欲為索額圖復仇的「威逼朕躬」大罪。

也就是在此次,康熙皇帝對胤礽做出「朕所治平之天下,斷不可付此人」的評價,就是胤礽的終極命運所在。

說到底,胤礽的被廢,乃係儲位和皇位之間越來越不可調和之矛盾的集中爆發,乃係封建皇權至高無上的必然結果。隨著太子所享有的尊榮與皇帝越來越接近、權勢越來越大,康熙心理上的不快和權威所受到的侵蝕感也越來越強。皇帝和太子在感情上是父子,在政治上則是兩個不同的權力和權威中心。如此巨大的矛盾之下,面對掌握絕對權力的康熙皇帝,太子胤礽就只能有一個結果,那就是廢黜太子之位,圈禁咸安宮,非死不得出。

參考文獻:《清史稿·列傳七·諸王六》、《康熙朝起居注》、《清實錄·康熙朝實錄》、《康熙帝傳》、《東華錄》

專欄