在重新認識地動儀之前,我們先來讀一讀小學語文課本(二年級下冊)裡《地動儀》這篇課文:

讀完課文,今天我們重新講一講什麼是「地動儀」?為什麼一台假的「地動儀」把我們騙了這麼多年?

《後漢書·張衡傳》有記載中:“嚐一龍機發而地不覺動,京師學者鹹怪其無徵,後數日驛至,果地震隴西,於是皆服其妙。”

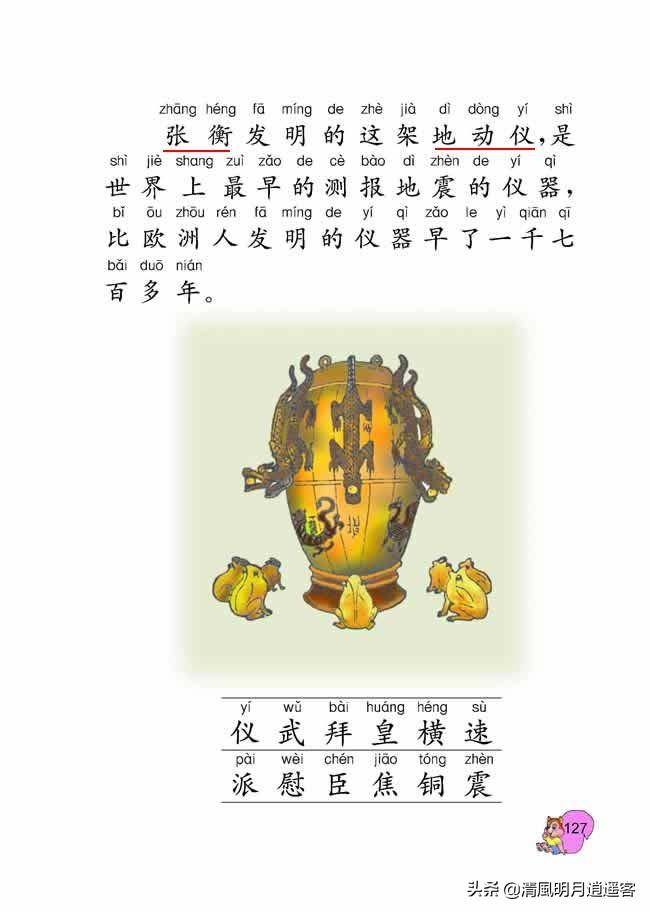

各種教課書是這麼說:公元132年,東漢的張衡發明了地動儀,這是人類歷史上第一台能測量感知地震的儀器,比歐洲早了1700多年,是中華民族古代科技文明的結晶。

我們從小看到大的那個地動儀,是根據《後漢書》的那段記載複製的。複製的人,叫王振鐸。

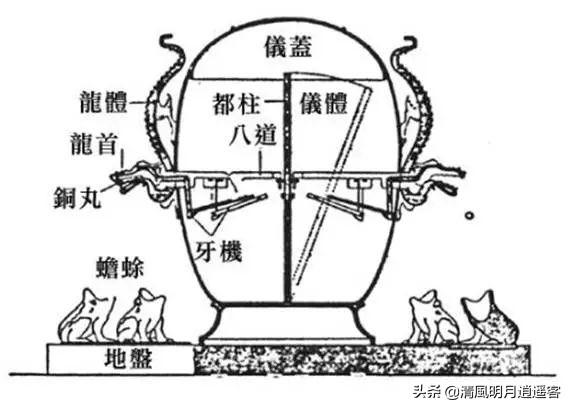

《後漢書》關於「地動儀」記載196個字:「以精銅鑄成,員徑八尺,合蓋隆起,形似酒尊,飾以篆文山龜鳥獸之形。中有都柱,傍行八道,施關發機。 ,張口承之。雖一龍發機,而七首不動,尋其方面,乃知震之所在。

究竟是什麼原理,讓地動儀能感知地震,而且還能辨認方位,從龍嘴裡吐出銅珠?歷史之謎!

1949年,新中國成立,為建立弘揚中國古代燦爛文化,國家要求博物館復原一批代表古代文明的器物,作為陳列和宣傳之用。

文化部文物局博物館處處長王振鐸承擔起復原「地動儀」的艱鉅任務。 1951年,王振鐸採用倒立的直桿原理,複製出了1:10比例的「張衡地動儀」模型。 1952年4月,《人民畫報》對這尊模型的復原進行了報告。這款「張衡地動儀」也被編寫進入全國中小學教科書。

1951年複製版本的“張衡地動儀”,很快就轟動了世界。隨之而來的是來自世界各地的質疑聲。從1960年代起,王振鐸這個版本的“張衡地動儀”,就開始不斷遭受到地震學界的質疑。從1969年開始,日、美、荷、奧等國地震學界發表了一系列的措辭嚴厲的論文,否定這個版本。

大家質疑的是什麼呢?

地震學界認為地動儀應該採用的是「懸垂擺」結構原理,即:從地動儀的上部垂下來一根擺,用以並判明地震方向,並控制相應機關。而1951年複製版本的「張衡地動儀」採用的是倒立的直桿原理。

要達到人沒反應而“地動儀”有感應,按照王振鐸的設計,那根核心部件“倒立棍”,也就是《後漢書》裡記錄的“都柱”,要高達2米,但直徑只能是1.5毫米。這根本就不可能站起來。那就只能證明一點:王振鐸設計的地動儀的核心部件-「都柱」不合理。

王振鐸的地動儀原理和設想被推翻後,科學界再也沒有給出準確的定義,也沒有更科學的模型和原理出現,自此中國人引以為傲的「張衡地動儀」便被擱置,既然今人無法復原地動儀。

那史上真正的地動儀,究竟威力如何?不甘心的人們又去歷史裡探本求源。東漢時期,是個地震頻繁的時代,公元132年,張衡的候風地動儀正式問世,但是到了公元190年至220年這個時間段裡,或許是戰亂的原因,地動儀離奇消失。直到300年後,範曄在《後漢書》裡介紹了地動儀,他連地動儀的面兒都沒見著,竟然寫出了其內外構造,這本身就是一個疑點。據說,地動儀在公元134年時,一個龍口的銅珠落下,掉入下面的蟾蜍口中,當時人們沒怎麼當回事,不久從蟾蜍對應的方位傳來消息,隴西發生了地震。只能說當時的地動儀,能預測到地震的方位,但還達不到監測地震的功能。

綜合所有,我們不能因為復原的地動儀沒有實踐效果,就一口否認地動儀的真實存在,但地動儀在歷史上又有著很多的不確定性,存在著很大的爭議。

我們期待等待早日解開「地動儀」的神秘面紗! !