我們閱盡鉛華,只為呈現不一樣的歷史。

提起電視影集《鹿鼎記》,想必大家都不陌生。對於這部以清代康熙年間為歷史背景,描寫了一個出身於社會最底層的少年韋小寶的傳奇經歷的武俠劇,人們總是印象深刻又爭論頗多。有些人認為,此劇幾乎沒有任何武俠痕跡,實在是水平欠佳;有些人則持相反態度,認為這才是金庸先生的集大成之作。

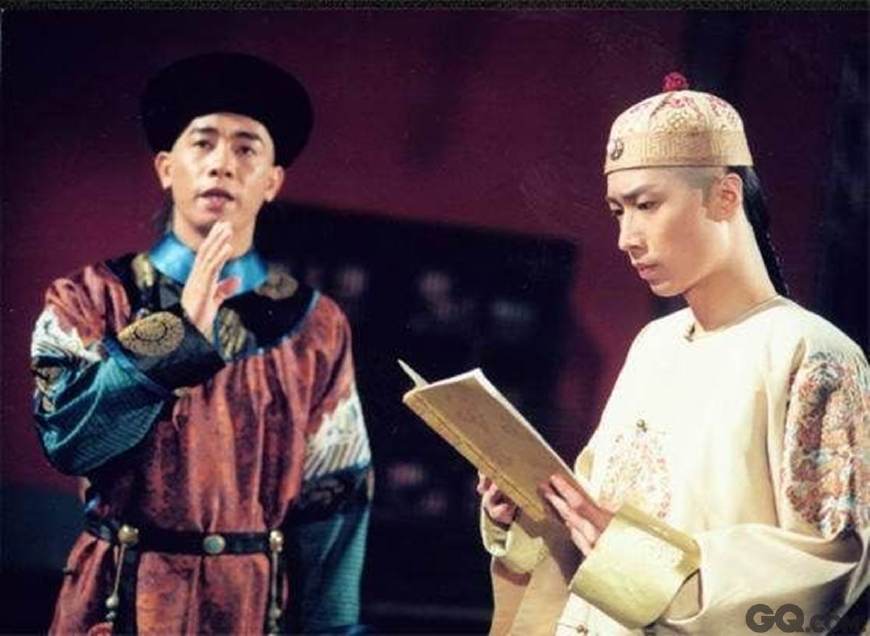

▲《鹿鼎記》劇照

《鹿鼎記》雖武俠氛圍不是特別濃厚,但其塑造的主人公韋小寶確是金庸筆下最能令人記住的角色,他不像蕭峰、郭靖等俠之大者,一派江湖作風,以天下大局為重,其「大智大姦」的做派也完全與金庸以前寫的大俠不同,在子淵看來,這些特點恰恰使得韋小寶成為金庸所著眾多小說中最為突出的人物,由於其難以超越,以至於金庸寫完此書後毅然絕筆。

▲金庸先生近照

事實上,《鹿鼎記》主角韋小寶的形象果然備受讀者喜愛,並曾引發了一段時期的考證熱潮——畢竟大家都想知道歷史上到底有沒有這樣進可平天下、退可享富貴的傳奇人物。早在《鹿鼎記》出版之後,讀者們就紛紛致信諮詢金庸,金庸表示《鹿鼎記》是「非武非俠,亦史亦奇」。既然有歷史的部分,那麼韋小寶這角色究竟借鏡的是什麼人呢?金庸曾明確表示,「這個人物的由來主要是受海外華人的啟示。」經過考證,這個「海外華人」其實就是香港華人爵士韋寶珊。

▲韋廷俊畫像

韋廷俊(又稱韋玉),字寶珊,道光二十九年(西元1849年)生於廣東香山。 13歲時,美國傳教士裨治文收養,後來又資助前往西歐留學。畢業後韋廷俊前往香港,並子承父業當了銀行買辦,過著令人羨慕的富裕生活。作為首批留學歐洲的華人之一,韋寶珊曾獲授勳爵士銜,並為史上第三例華人勳爵。

單從名字看來,韋寶珊與韋小寶就頗有相似性,其次兩人都可以稱作“韋爵爺”,在《鹿鼎記》中韋小寶是一等鹿鼎公,現實中的韋寶珊則是勳爵士,此外還有多不勝數的頭銜,例如太平紳士、團防局局紳、東華醫院總理、保良局永遠總理,定例局(立法局)議員等。

▲首任港督砵甸乍與李鴻章合影

更重要的是,韋寶珊不僅為港英政府做事,還曾報捐過清朝的候補道員,該職位與如今廳級後備幹部相當,可以說擁有無限的上升潛能。有了這個身份,韋寶珊得以頻繁出入清朝廣東衙門和港督府,並在一定程度上成為二者公認的聯繫人,這和《鹿鼎記》中韋小寶替清廷辦事頗為相像。

最令人意想不到的是,韋小寶在劇中是反清組織天地會的香主,而韋寶珊則是早期革命組織興中會的成員。香港興中會一開始是孫中山、楊衢雲兩派的聯合,為避免兩派爭執,所以公推黃勝之子黃詠商為臨時主席,而韋寶珊便是黃詠商的親姐夫,因此黃詠商自然就把韋寶珊也拉入夥,讓他資助革命活動。是不是又有點眼熟?不錯,韋小寶作為天地會老大陳近南的愛徒,也資助了天地會的行動。

▲孫中山劇照

為避人耳目,韋寶珊主動提供自家住宅作為革命黨人召開秘密會議的場所。不過這也為韋寶珊招致了許多非議。部分革命黨人懷疑其向清廷出賣秘密,興中會內部一些元老的慘死也和其有關。因此在革命成功後,其事蹟逐漸被封鎖抹去,漸漸消失在歷史中。

總的來說,韋寶珊和《鹿鼎記》中的韋小寶一樣,都是混跡於「黑白兩道」且如魚似水的人精,一方面作為清朝官員為清廷效力,同時又暗地加入反清團體,兩方投機卻從沒失手,這或許便是兩個韋爵爺的最大共同點。不得不令人感嘆,智商情感兼備的人就是不同凡響。

參考文獻:

《清史稿》