三國小人物誌0049:立功心切的鳳雛先生-龐統

本文作者為黃昏深處,主編為薩沙,如果轉載請務必註明

龐統,字士元,是三國時代劉備麾下的軍師,曾在劉備的入蜀戰役中屢獻奇策,立下過不小的功勞。

在《三國演義》小說中,更是將他演繹成一個大名鼎鼎的人物。名號為“鳳雛”,與名號“臥龍”的諸葛亮齊名。兩人一龍一鳳,可謂是豪名滿天下,甚至有著「鳳雛臥龍,得一人可安天下」的江湖傳說。

不僅如此,演義小說還將龐統的相貌描述為“濃眉掀鼻、黑面短髯、面容古怪”,可謂是奇醜無比。與「身長八尺,面如冠玉,風度翩翩」的諸葛亮,成為鮮明對比。

也正是由於其貌不揚,使得龐統仕途不順。先是在江東鬱鬱不得志,雖然在赤壁之戰中配合完成了連環計,但還是得不到孫權的重用。後來在劉備麾下,也因為長相問題而被劉備厭惡,只擔任了「耒陽縣令」這樣的小官…

直到後來,在諸葛亮的一再舉薦之下,劉備才逐漸了解了龐統的才能,並對其委以重任,擔任“軍師中郎將”,率大軍入蜀。

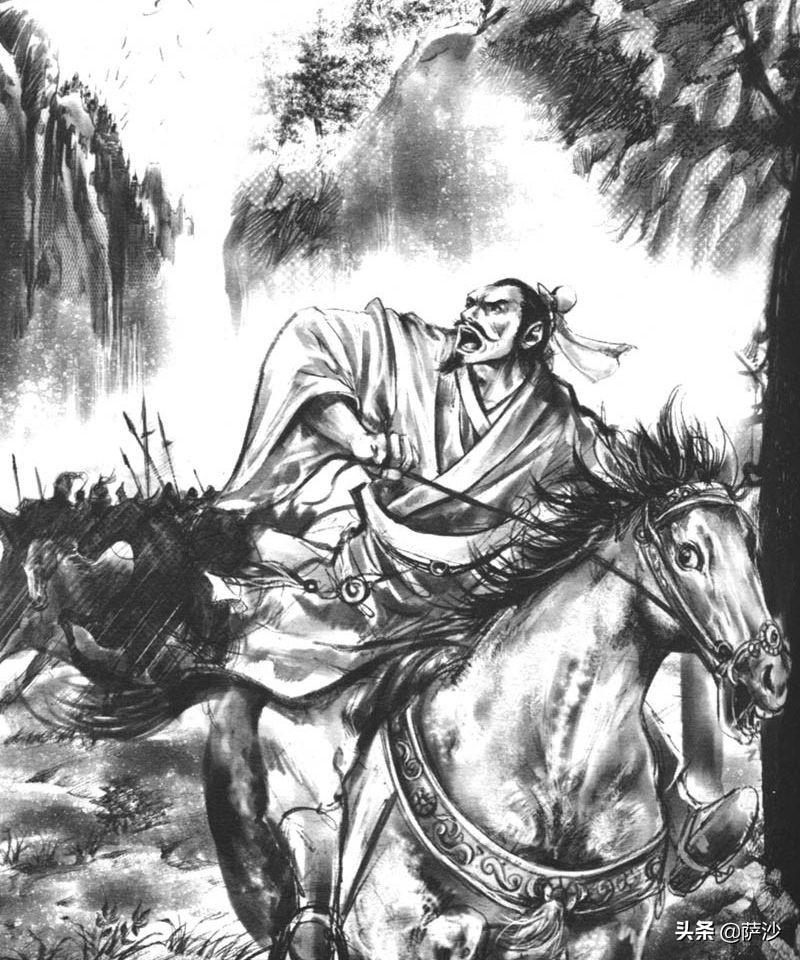

然而,在攻打雒城的時候,龐統“疑亮欲爭功”,固不聽勸阻領兵先行。結果中了蜀將張任的埋伏,身中數箭,殞命落鳳坡……時年僅36歲(和江東大都督周瑜一樣)。

應該說,《三國演義》裡的龐統,給人的感覺就是「另一個」諸葛亮。同樣的才華洋溢、才能出眾,也是同樣的深謀遠慮、神機妙算……二人共事一主,可謂是劉皇叔的左膀右臂,一同為了「興復漢室」的大業而各施其力。只可惜龐統過早隕落,導致之後的蜀漢僅能靠諸葛亮一人獨立支撐。要不然,如果龐統尚在,那麼三分天下之後的歷史走向,還很難說…

然而,歷史上真實的龐統,和演義小說中所描述的形象,還是頗有些差別的。他號稱「鳳雛」、才能出眾是真;他與諸葛亮地位齊平,在劉備麾下頗得重用也是真;但他絕不是諸葛亮的翻版,他們二人在劉備麾下所扮演的角色、定位,都是完全是不同的。

今天,我們就翻開史書上的記載,來好好還原一下龐統,這位「鳳雛先生」的真實面目,並儘量給他一個客觀的評價。

我們首先需要參考的資料,還是陳壽所寫的《三國志》。

在《三國志-蜀書》中,龐統的傳記記載於《蜀書七-龐統法正傳》。就此看得出,在陳壽的筆下,龐統的地位是低於諸葛亮的(諸葛亮獨佔《蜀書五-諸葛亮傳》)。但也高於蜀漢其它人物(其它人物都是3-5人共佔一篇,如《關張馬黃趙傳》,《許麋孫簡伊秦傳》等)。

而《龐統傳》全文加上標點符號,總共為1074字,這個傳記長度,長於《三國志》中所記錄的大多數人(一般都是只有幾百字)。但比起《諸葛亮傳》長達6,000多字的篇幅來說,就顯得有些微不足道了…

《龐統傳》裡面記載了什麼內容?首先記載了龐統的表字、籍貫,以及他“少時樸鈍,未有識者”,意思是說他從小貌不驚人,顯得有些魯鈍,故而旁人都不了解他的才能……看得出,演義小說上對龐統「先不得志」的描述,其實是有根可尋的。龐統確實年少時比較低調,後來才逐漸展現了才能。

然而,關於龐統的相貌醜陋,《三國志》中記載他只是相貌普通,顯得有幾分木訥而已。而非如小說中所描述的那樣,濃眉掀鼻、黑面短髯、面容古怪……可謂是相貌奇醜,甚至醜出了高度。就此可以肯定,關於龐統相貌醜陋這一點,完全是羅貫中的誇張虛構。

接著,我們再來看看「鳳雛」二字的來歷,以及龐統初入仕途的過程。

據史料記載,龐統最早出名,是由於司馬徽的評價。當時司馬徽居於頗川,清雅而擅長識人,在與龐統互談了一天之後,覺得此人滿腹經綸,在整個荊襄之地,沒有人能與他相比。於是,龐統的名聲也就由此而傳開了……

(《三國志-龐統傳》記載:徽甚異之,稱統當南州士之冠冕,由是漸顯)

至於「鳳雛」的名號,正史上並未記載,只是在地方史料《襄陽耆舊記》(習鑿齒所著)中提到,襄陽名士龐德公曾經稱讚諸葛亮為“臥龍”,龐統為“鳳雛”,司馬徽為“水鏡”,三人均是才能出眾,可輔佐君王的大才。

(《襄陽耆舊記》記載:諸葛孔明為臥龍,龐士元為鳳雛,司馬德操為水鏡,皆龐德公語也)

由此也可以看得出,所謂「鳳雛臥龍」的稱號,其實隻流傳於荊襄地界,而且噱頭的成分居多。更沒有什麼「鳳雛臥龍,得一人可得天下」之類的誇張說法。

而龐統的入仕,最早工作的本郡的“功曹”,也就是類似於現在辦公室行政助理一類的職務。雖然職務不高,但龐統就像是「好好先生」一樣,喜歡評價別人,而且只評價別人好的地方。甚至於被他評價的人,往往都超過其實際才能…

別人不懂龐統這種做法,於是滿腹疑問地去請教龐統。

龐統對此的應答是:「方今天下大亂,正義之道逐漸衰退,善人少而惡人多,我想興起這樣的風俗以達到助長正道的目的,所以要宣揚好的榜樣,改善世風,如果不這樣做,善人會越來越少。

(《三國志-龐統傳》記載:統答曰:「當今天下大亂,雅道陵遲,善人少而惡人多。方欲興風俗,長道業,不美其譚即聲名不足慕企,不足慕企而為善者少矣。

就這樣,龐統也算是慢慢名聲鵲起。後來他到了東吳,在周瑜麾下擔任功曹,與江東人士陸績、顧劭、全琮等,也是頗有些交情。在赤壁之戰後,周瑜暴病死於巴丘,也是龐統擔任“送喪使”,將周瑜的死訊帶回江東…

這裡要說明的是,《三國演義》中著名的“柴桑口弔孝”,就是以此為原型而改編的。羅貫中將故事的主角由龐統改為諸葛亮,將“送喪訊”的內容改為“弔孝”,再給諸葛亮渲染上一段聲淚俱下,感動眾人的“悼詞”,便成就了大家所耳熟能詳的“孔明哭周瑜」橋段…

以上這些,就是龐統的早年經驗。從中我們大致可以看出,龐統確實是個比較有想法的人物。從一開始借助司馬徽之口獲得名聲,再到後來樂於評價他人,刻意培養別人的名聲……這一切都說明,龐統是個意欲「有所為」的人。

他意圖憑藉自己的能力,在這個亂世之中混出名聲來,並投靠到一位明君麾下,就此幹一番事業。這也就是為什麼,他一開始在劉表統治荊州的時候出來當官(功曹),後來又投靠到江東,在周瑜手下為官(還是功曹);再到後來劉備佔領了荊州,又跑到劉備那裡去當官…

原因很簡單,劉表在荊州只是個名義上的執政者,荊襄八郡的軍政大權基本上都掌控在「蔡,張,蒯」三家人的手中,留給外姓人的職位並不多。至於江東,人才濟濟就不說了,龐統又不是本土人士,所以也得不到太多的重複使用。

而新佔領荊州的劉備,手中不僅有著「劉表長子」劉琦這張王牌,還有戴著「皇叔」的帽子。而且,劉備不但一向保持著仁義道德之名,還具備極強的軍政能力,在很短的時間內就控制並安頓了荊州之地,整個集團正值蒸蒸日上的上升期…

所以,龐統在這個時候回歸荊州,投奔劉備,無疑也是看中了劉備巨大的發展潛力,可以給自己以充分的發揮空間(這點倒是和諸葛亮的想法如出一轍)。

不過,也因為如此,龐統才在劉備任命他為「耒陽縣令」的時候,才會幹出「整日飲酒,不理政事」的事情來。因為在他看來,他之所以辭去江東的「功曹」不做,回到荊州投到劉備麾下,就是為了讓自己的才能有所發揮。結果劉備只給他一個「知縣」的職位,比功曹高不了多少,他就以此來表達自己的不滿,以及不願從基層慢慢做起的想法…

在《三國演義》中,寫道是張飛和孫乾來耒陽縣巡視,看到龐統不理政事則大為不滿。結果龐統半天之內就處理完了積壓半年之久的公務,使得張飛非常佩服,並親自向劉備極力推薦龐統……

然而在史料記載上,龐統只是因為懶政而被劉備罷了官。而真正力薦龐統的人,是江東的魯肅,他寫信告訴劉備,龐統是做大事的人,絕非是只當個縣官的百里之才……這時候諸葛亮也在一邊側打旁敲,才使得劉備召見龐統。一聊才覺得,龐統真不是普通之才,於是立刻提拔為“治中從事”,後來還提升為“軍師中郎將”,地位與諸葛亮齊平…

(《三國志-龐統傳》記載:先主領荊州,統以從事守耒陽令,在縣不治,免官。吳將魯肅遺先主書曰:「龐士元非百里才也,使處治中、別駕之任,始當展其驥足耳。郎將。

從此,龐統真正走上了人生巔峰,並由此做出了他這一生中,在歷史上留下最濃墨重彩的事情:助劉備入蜀得川。

我們知道,佔領益州西川,是劉備很早以前就作好的規劃。早在和諸葛亮一同定下的「隆中對」中,兩人就定下了聯合孫權,打敗曹操,先取荊州,再拿益州的計畫…

(《三國志-諸葛亮傳》記載:益州險塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝業。劉璋暗弱,張魯在北,民殷國富而不知存卹,智能之士思得明君。

然而,計劃雖然訂好,但具體實施起來卻不容易。先不說蜀道艱險難行,關隘極多。而且蜀中的統治者劉璋,雖然沒什麼本事,但繼承父業,兩代人好歹也在蜀中經營了有數十年的時間,政權穩定且百姓安居。

再說了,劉備雖然新得荊州,但地盤並沒有拿全,荊州北部的地方如樊城等,還是在曹操的控制之下。也就是說,劉備一邊要面對北方曹操的壓力,一邊又要應付江東孫權的“催討”,手裡就這麼多人馬,糧草也不多,根本無暇他顧。這時候想要抽出兵力,去強行攻打地勢險要,且兵多糧足的益州蜀中,無疑於天方異談。

這時候,有兩個關鍵人物的出現,幫助劉備打開了「入川」的局面。

首先是突然造訪的法正,他帶來了劉璋的命令,請劉備入蜀,共同對付北方漢中,來自張魯的軍事威脅。如此一來,劉備入蜀的障礙就被完全掃除了,他可以大搖大擺地帶著人馬入川,而不用擔心蜀中地形和劉璋軍隊的阻擋。

不僅如此,法正作為蜀中「東川派」的代表,還秘密表達了,希望劉備能藉此機會取代劉璋,成為蜀地新主的意思……如此天賜良機,無疑是令劉備感到喜出望外,但也多少有幾分猶豫不決。

劉備猶豫的是什麼呢?其一自然是擔心自家老巢荊州,在曹操和孫權的虎視眈眈之下。自己現在荊州坐鎮著倒還好,但要是率兵入川,兵帶少了不夠用,兵帶多了必然造成荊州防務的空虛。到時候如果西川一時間拿不下來,老窩又被孫曹某一方端了,豈不是得不償失?

其二,自然就是自己的名聲問題。劉備一向以漢室宗親,仁義之名而著稱,也是靠著這樣的好名聲,才能起家走到今天。之前他取徐州,取荊州,都算是取的無主之地,名正言順且理直氣壯(徐州是陶謙讓過來的,荊州是劉表去世後以劉琦的名義佔據的)。

而這次,是要真正玩個「鳩佔鵲巢」之計,打著幫劉璋教訓張魯的幌子,最終卻是要硬生搶人家的地盤。更何況,劉璋也是漢室宗親,劉備去強佔人家的地盤,無異於會在全天下人面前,落下「同室操戈相爭」的口實…

這時候,又是龐統出來說話了。他告訴劉備,在亂世之中,就不要太拘泥於陳規。地盤這個東西,不只是有德者能居之,還需要有能力,有才幹的人,才能配得上。

如今劉璋空領益州這麼一塊寶地,自己卻無能力治理之,區區北境一個張魯就能搞得他焦頭爛額,要請外人來幫忙擺平……試問這樣的人,又怎麼可能有效保護自己的領地和人民?還不是早晚會被曹操這樣的奸雄強佔…

既然如此,不如先下手為強,借助劉璋請我們入川抵禦張魯的機會,就此把益州之地拿下。更何況,以法正等人為首的東川派,已經對我們表達了歡迎之意,我們入川之後,完全可以藉機拉攏和收買蜀中的其他人士,這樣完全可以兵不血刃,就代劉璋而入之。到時候,再封給劉璋一塊地盤,讓他作個衣食無憂的安樂王爺,就不怕堵不住天下人的嘴!

至於荊州這邊的問題,龐統也隱晦地告訴劉備說:之所以我們的荊州之地,一直被曹操和孫權所惦記,根本的原因就是因為我們不夠強大。只要我們佔據了益州,將兩州連成一片,人口土地都翻著倍的漲!到時候兵強馬壯了,看還有誰敢小瞧我們?

可以說,龐統這番說辭,不可謂不高明,不但打消了劉備所一直以來的各種擔憂,更是側打旁敲地告訴了劉備一段“潛台詞”,那就是自己可以作為劉備軍團“西進「的主將,幫助劉備在短時間內拿下益州…

事實上,在之後的入川戰役中,劉備確實是讓諸葛亮,關羽,張飛等人坐鎮荊州,自己則帶著龐統,黃忠,魏延等人入蜀。而龐統始終都跟在劉備身邊,隨時出謀劃策,實際上是擔任著主將和首席軍師的職務。

由此也看得出,龐統其實也是頗有幾分「立功之心」的。雖說不見得是如同《三國演義》中所描述的那樣,想和諸葛亮爭風頭,搶頭功。但他意圖藉助這次入川的機會,展現出自己的本事,為劉備立下大功的想法,卻是真實的。

也正是在這種心態的驅使下,龐統在劉備入蜀的各項軍事行動中,顯得有幾分偏急躁和激進,並最終為此而意外賠上了性命……

我們來具體解讀一下,龐統在入川戰役中的各種表現:

首先,在劉備剛到澗城,與劉璋首次相會的時候,龐統便暗中勸劉備,趁宴會的機會將劉璋劫持,實施「斬首行動」。這樣可以在最短的時間內,以最小的代價佔領益州…

(《三國志-龐統傳》記載:益州牧劉璋與先主會澇,統進策曰:「今因此會,便可執之,則將軍無用兵之勞而坐定一州也。」)

毫無疑問,劉備拒絕了這樣的提議,因為這樣太過於冒險,成功率也不高。而且,劉璋是蜀中主人,劉備是新到的客人,一來就玩鴻門宴這套,客人綁架挾持主人,對於一向注重名聲的劉備來說,並不可取。

如果成功了還好說,可以藉助各種手段把事情摁下去,反誣是劉璋意圖加害自己,不得已只能反擊等等……但事情一旦失敗,則等於是自我引爆,將數十年來積累下的好名聲付之一炬,從此人設徹底崩塌,遭到天下人的唾罵…

接著,在劉備率兵屯駐葭萌關一年之後,覺得時機已經成熟,可以採取軍事行動,和劉璋翻臉的時候,龐統又獻上了有名的「奪蜀三計」:

上計:挑選精兵,晝夜兼行直接偷襲成都,威降劉璋,可以一舉而定;

中計:裝作要回荊州,引白水關守將楊懷、高沛來見,將其擒殺並控制關卡,而後進兵成都;

下計:就此退還白帝,連引荊州,之後再慢慢進軍,逐漸蠶食益州…

結果,就如同《三國演義》中所描述的一樣,劉備覺得上計太急,下計太緩,於是就選擇了中計,和龐統一同指揮軍隊,從葭萌關一路南下。由於之前已經想辦法收買了很多蜀中人士和守將,所以劉備大軍這一路幾乎沒有遇到什麼像樣的抵抗,很快就打到了澗城,也就是今天的綿陽市境內…

熟悉四川地理的人都知道,綿陽位於成都北面,距離成都不過100多公里。就算是古代的行政地域劃分有所不同,道路規劃也有區別,但不管怎麼算,剩下的路程也頂多就是3,400英里的路,基本上也就相當於快馬跑兩天的距離… …

這時候,劉備覺得,成都已經是近在遲尺,很快就將是自己的囊中之物,可以說是唾手可得了。於是,提前覺得大功告成的他,興高采烈地大擺宴席,犒勞將士,並慶祝勝利(《三國志-龐統傳》記載:還向成都,所過輒克。於澇大會,置酒作樂)。

這時候,龐統和劉備之間,就產生了矛盾和衝突。頗有些高興過頭的劉備,乘著酒興問龐統道:「今天這場宴會挺快樂吧?」而龐統卻潑了劉備一盆冷水道:「在別人的土地上侵略討伐,卻當作快樂,這樣可與您的仁義之名不太相符合啊!

龐統這番話,難免讓人感到不解。我們知道,最開始入蜀的時候,正是龐統勸導劉備,不要太在意名聲上的問題,而是要以大局為重。想辦法將益州,這塊易守難攻而又富饒的地盤拿到手,才能有一統天下,興復漢室的基礎……

而到了現在這個時候,龐統卻又在拿「名聲問題」作文章,在劉備興致正高的時候,毫無顧忌地拂劉備面子……龐統這葫蘆裡,究竟是賣的什麼藥呢?

其實,龐統這是話裡有話,他是想用這種方式來提醒劉備:雖然我們這一路進軍順利,離成都也已經很近了。但離攻下成都,且佔領整個益州的目標,還是有一段距離。這時候就開始大張旗鼓地慶祝,難免有點太早,得意忘形…

毫無疑問,龐統這種口無遮攔,而且是在宴會之上,眾目睽睽之下的直言不諱,讓已經有幾分醉意的劉備非常發火。當即就將龐統請出了營帳,等於是以此在治他「君前無禮」之罪。

不過,片刻之後,劉備酒意一醒,便覺得剛才自己做得太過分,趕緊派人請回了龐統。龐統回到了營帳之後,也只是黑著臉坐在一旁喝悶酒,再也不說一句話,君臣二人之間,似乎又陷入了「冷戰」的節奏…

最終,還是劉備先打破了僵局,帶著調侃的語氣試探龐統道:「軍事先生,剛才到底是咱倆誰的錯啊?」龐統自然也是聰明人,見劉備給了個台階,也就順勢而下回到道:“主公,剛才咱倆都好像都有錯吧?”

隨著劉備的哈哈大笑,和龐統的莞爾釋然,剛才的尷尬氣氛就這麼迎刃而解,酒席上又恢復了之前的歡樂氣氛。

自此,劉備真正聽從了龐統的建議,從此以後再沒有搞過這種,勝利尚未來臨之前的「空頭慶祝」。而龐統,也是意識到了自己性格中「過直」的問題,在「君臣相處之道」的修為上,還差些火候,以後可得注意這些問題,不能在公眾場合損了主公的面子… …

只不過,龐統還是沒能剖析到,自己內心深處真正的問題所在。而這一點,才是真正導致他之後悲劇的根源…

前面我們已經說過,龐統不是個淡名薄利的人,而是個欲有所為,甚至有些立功心切的人。從一開始離開強大的江東,投靠創業初期的劉備;到後來極力勸導劉備趁勢入蜀,攻占益州;再到後來建議劉備擺鴻門宴,直接挾持劉璋……

這一切都說明,龐統在「功名」方面,是比較在意,甚至是有些心急的。也正是在這樣的心態驅使下,他才會對劉備「提前慶功,花天酒地」的做法極度反對,甚至不惜當著眾人的面,大拂劉備的面子……因為在他看來,建功立業才是頭等大事,所有可能會有損這一點的,都應當堅決禁止…

最後,我們再來說說龐統之死。

根據《三國演義》的說法,龐統是因為自己的坐騎出了問題,所以和劉備臨時換馬。然後不小心在“落鳳坡”踏入了蜀軍的埋伏圈,並被誤認為“騎白馬的就是劉備”,才被蜀軍弓箭手當作重點照顧的目標,中箭身亡…

然而在史料的記載上,龐統並不是死在敵人的伏擊之下,而是陣亡在了攻打雒城的戰役之中。

雒城位於今日四川省德陽市的廣漢市(縣級市)中,是川西平原的北大門,在古代也是通往蜀中首府成都的必經之路。而之前一直進軍順利,令沿路守軍聞風逃跑或投降的劉備大軍,也在這裡碰到了真正的硬釘子。

之前,劉備一直以為劉璋暗弱,手底下也根本沒有什麼忠臣悍將。然而在雒城,他卻遇上西蜀最後一員名將──膽略過人,且對劉璋忠心耿耿的張任!

不僅如此,守衛雒城的部隊,也是劉璋麾下僅有的精銳部隊,訓練有素且士氣高昂。再加上劉璋又派他的兒子劉循為監軍,後勤糧草也十分充足……所以小小一座雒城關卡,在精兵勇將的守衛下,竟成為了劉備大軍所無法逾越的天塹……

根據史料記載,劉備率兵圍困雒城長達一年有餘,卻就是破不了張任劉循等人的嚴防死守。而龐統雖精通兵法,謀略多端,卻也拿這種「鐵桶陣」式的龜縮防線,感到無計可施,無處下口。

而且,劉備又是客場作戰,後勤不繼。雖然先前已傳信到荊州,讓張飛,趙雲,諸葛亮等人率軍入川,沿白帝-江州-江陽一線進軍,從另一個方向上合圍成都。但畢竟蜀道艱險,儘管張飛等人進軍順利,卻還是遠水難解近渴,緩解不了劉備在雒城下的尷尬情勢…

只不過,這時候最急的人還不是劉備,而是在劉備身邊的龐統。他是最迫切盼望立功的,也是最希望用這次“入蜀行動”,來證明自己能力,並奠定自己在劉備麾下地位的。而今,距離拿下成都,助劉備佔領西川,已經只剩下一步之遙,卻偏偏被卡在這小小的雒城不能動彈……

試想,要是等到諸葛亮,張飛等人率兵打過來,再攻破雒城,那應該算成是誰的功勞呢?就算是龐統在之前兩年多的時間裡,為劉備出謀劃策,帶兵打仗,立下過再多的戰功。這次「攻城不克,反需援助」的事蹟,就足以令他之前的光芒表現大打折扣…

從此,天下人在談論起他龐統的時候,不免會冠以“浪得虛名”,“功虧一簣”等形容詞。這對於自尊心極強,且立功心切的龐統來說,自然是無法接受的。

是的,這時候的龐統,已然是有點「功迷心竅」。而且,基於他的軍事經驗和戰場情勢分析,他判斷出守城的蜀軍,其實也到了強弩之末的時候。長期的圍困消耗,和緊守不出,已經是疲憊不堪,士氣低落,是時候給他們最後致命一擊的時候了…

於是,龐統親自領兵,來到雒城之下。一方面想藉此鼓舞己方士氣,另一方面也是想親自指揮戰鬥,以便於親自觀察敵人防守上的薄弱點……然而在不知不覺間,龐統所處的位置過於靠近了對方城牆,也進入了敵人弓箭的射程範圍。一支流矢就這麼不偏不倚地,飛向了龐統的胸膛,並奪去了他年輕的生命…

(《三國志-龐統傳》記載:進圍雒縣,統率眾攻城,為流矢所中,卒,時年三十六)

其實,龐統的判斷倒是也沒錯。就在他陣亡之後不久,雒城便被劉備大軍攻破,守將張任劉循等人都當了俘虜。而雒城一破,成都無險可守,劉璋很快也在軍事壓力和勸降攻勢的雙重打擊下,開城投降……長達三年之久的“入蜀戰役”,最終以劉備的大獲全勝而告終。

只是令人遺憾的是,身為劉備入蜀的得力助手,這場軍事行動的總策劃和總參謀長。龐統卻意外死在了黎明前的黑暗中,沒能等到勝利曙光來臨的那一天。

當然,他的死也並非完全是偶然。作為軍中大將+全軍總指揮,為了破城立功,卻沖在了大軍的最前面……也就是說,真正導致他死亡的誘因,還是在於他立功心切的心態。

就此,我們該如何來評價,龐統這個人物呢?

他有才能嗎?肯定是有的,而且是相當出類拔萃的。別的不說,光是看看劉備在龐統死後的痛惜程度,甚至在之後的很長一段時間裡,一提到龐統就止不住流淚。也將龐統的家人也通通封官,以表彰龐統這一路而來的功績(《三國志-龐統傳》記載:先主痛惜,言則流涕,拜統父為議郎,遷諫議大夫)。

在後世人的口中,也常給予龐統以很高的評價:

《三國志》作者陳壽:龐統雅好人流,經學思謀,於時荊、楚謂之高俊。法正著見成敗,有奇畫策算,然不以德素稱也。儗之魏臣,統其荀彧之仲叔,正其程、郭之儔儷邪?

東晉史學家袁宏:士元弘長,雅性內融。崇善愛物,觀始知終。喪亂備矣,勝塗未隆。先生標之,振起清風。綢繆哲後,無妄惟時。夙夜匪懈,義在緝熙。三略既陳,霸業已基。

清朝大臣李光地:龐士元論人才,不肯求全責備,這個心胸,便可以稱‘鳳雛’

…………………………………………………………………………………………

不過,我們還是需要正視龐統的不足之處。

他個性過直,又立功心切,所以在剛投效到劉備麾下的時候,因為嫌官小不得重用,而乾出過「在任不理事」之類的事情。

後來在入蜀戰役中,他又提出過「劫持劉璋」這樣的荒唐建議;也因為看不慣劉備的花天酒地慶祝,而當面潑其冷水,導致君臣二人差點翻臉;

最終,也是這樣的心態,驅使他親臨戰地一線,最終也因此而賠上了年輕的性命…

至少,在這一點上,他就比不上深諳君臣相處之道,且懂得「韜光養晦」的諸葛亮…

當然,我們也不能機械地去把龐統和諸葛亮來作比較,並武斷判斷二人的優劣。其實,這兩個人是各有所長,而龐統在劉備麾下的定位和角色,也是和諸葛亮是大不一樣的。

拋開《三國演義》小說中的包裝和神化,我們會發現諸葛亮的長處,主要是在內政和治理上,更像是一位純粹的文官和政治家。軍事方面雖然也不弱,但更多都體現在戰略上的眼光,和聚兵練兵等方面。

而龐統呢?內政方面不好說,畢竟他過世較早,沒有在這方面的表現機會。但是在軍事上,他擅長於戰略和戰術策劃,以及在戰場上的用兵遣將之道,更像是一名優秀的大將和參謀長…

寫到這裡,我們還剩下最後一個疑問,那就是龐統若是不死,是否會對之後的歷史有所影響,並且改變後來蜀漢帝國的國運?

這個問題不太好下結論,因為我們都知道,歷史的進程是有一定的規律的,並不會因為某一兩個牛逼人物的影響,而發生大的逆轉。

不過,我們也可以發揮想像,如果龐統沒有死在雒城,那麼蜀漢陣營必然會多一位,至少在軍事謀略方面相當牛逼,且還忠心耿耿的人物,不至於在「用人」方面那麼窘迫。在之後的漢中之戰,襄樊之戰,以及夷陵之戰中,如果有龐統的參與,是否結果也會有所改變呢?

或者說,在後來諸葛亮北伐的時候,若是有龐統的配合和輔佐,也不至於事必躬親,獨木難支……二人一龍一鳳,通力合作之下,會否能改善蜀漢五伐中原,卻始終打不開局面,最終無功而返的結局呢?

當然,這一切都只能源自於我們的想像,永遠無法去考證了…

PS:關於「落鳳坡」這個地點,依照《三國演義》的說法,是龐統的陣亡之地。也正是這個地名與龐統的稱號「鳳雛」相剋,所以才使得龐統之死,和「天命」掛上了鉤。

然而事實上,卻剛好相反,是因為龐統去世後,被埋葬於此,而且在這附近建起了他的祠堂,「落鳳坡」的說法,才因此而得名…

此地位於今日四川省德陽市境內,羅江區的白馬關鎮。不僅龐統的祠堂保存完好,古樸敦厚、肅穆莊重;

祠墓旁還有車轍深邃、長滿苔蘚的古驛道,以及當年諸葛亮長子諸葛瞻與魏軍鄧艾浴血奮戰盡忠的「將台」等遺跡……是現代人懷三國之古,並聆聽歷史遺風的上好去處…

聲明:

本文參考

圖片來自網路的百度圖片,如有侵權請通知刪除。