張若澄(生卒年不詳,清乾隆年間人),字鏡堅,一字鑠雪,號款花廬主人,桐城(今屬安徽)人。乾隆十年進士,官至內閣學士兼禮部侍郎,擅長水墨山水、花卉。

燕京八景一說始自金《明昌遺事》,當時金章宗完顏璟將燕京的八處風光名勝選定為燕京八景,即「居庸疊翠」、「玉泉垂虹」、「太液秋風」、「瓊島春蔭」、「薊門飛雨」、「西山積雪」、「盧溝曉月」和「金台夕照」。 「燕京八景」歷金、元、明、清四代,又有稱「燕台八景」、「燕山八景」、「京師八景」、「京畿八景」者,雖然景點相同,八景的名稱在不同時期則有所變化。乾隆十六年(1751年),乾隆曾抵禦《燕山八景詩》,將八景定名為「瓊島春蔭」、「太液秋風」、「玉泉趵突」、「西山晴雪」、「薊門煙樹”、“盧溝曉月”、“金台夕照”、“居庸疊翠”,沿用至今。

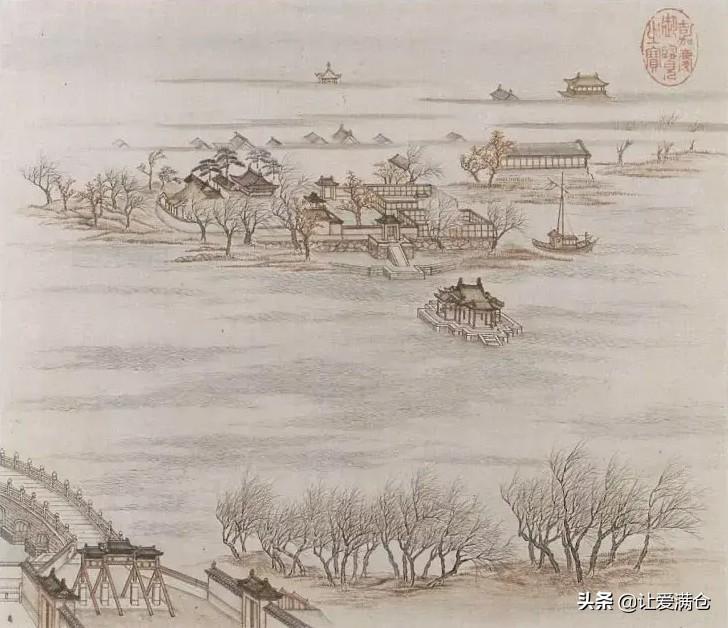

瓊島春蔭:金代金世宗建造了太寧宮,規模十分龐大,範圍包括今北海、中南海及東西兩岸的大部分地區。太液池兩岸宮殿林立,瓊華島上建有廣寒殿等,點綴著從背誦根青禦園掠來的大量太湖石。其美景被金章宗命名為燕京八景中的「瓊島春蔭」。金代末年蒙古軍隊攻佔了太寧宮,成吉思汗將瓊華島賜給邱處機闢為道院,改名萬安宮。

乾隆十六年(1751年),乾隆手書「瓊島春陰」碑,原立悅心殿前,後移瓊華島東側半山。根據《週易》:三百四十八爻,東方為春,農作物禾聶雨,雨降於陰的說法,改立在白塔山東麓。碑上刻有乾隆帝所作的詩文,其中:「艮地移來石岌峨,千秋遺跡感懷多。倚岩松翠龍鱗蔚,入牖篁新鳳尾娑。樂志謔因逢勝賞,悅心端為得嘉禾。乾隆三十八年(1773年),御製《白塔山總記》和《塔山四面記》,分別立碑於瓊華島南麓的引勝亭和滌靄亭內,記載了白塔山的沿革,燕京八景的歷史和瓊島春陰建碑原委以及白塔山的四面景觀。

瓊島春蔭

太液秋風:指太液池的景色,太液池位於中南海。中南海至蜈蚣橋,北至金鰲玉棟橋,是中南海的重要組成部分。元代,以萬寧宮為中心另建大都城,並把萬寧宮區的湖泊定為它的太液池和西苑,在西苑內重設瓊華島,太液池一直延續到明、清兩代。今中南海(原名太液池)東岸萬善門旁,有一水埠,水中有亭叫”水雲榭”,榭中立景名牌。 《燕京八景圖》中記述:天氣晴明,日月晃漾而波瀾漣漪清澈可愛,故曰太液晴波。 「乾隆詩中有」秋到宸居爽籟生,玉湖澄碧畫橋橫」之句,故叫太液秋風。

乾隆十六年(1751年),乾隆手書「太液秋風」碑立於中海水雲榭,並在碑背面的詩為:「微見商頷蘋末生,鏡欄玉蝀影中橫。

太液秋風

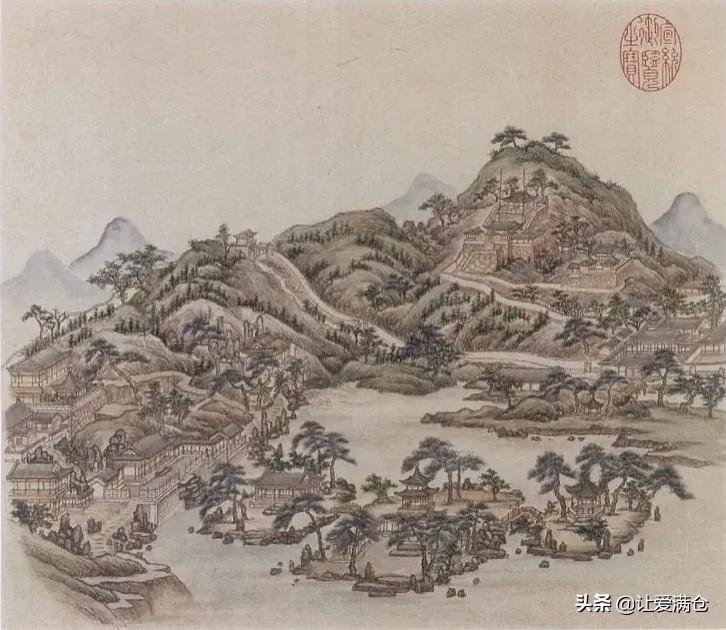

玉泉趵突:玉泉山風景秀麗,泉水清澈,晶瑩如玉,山以泉名,故名玉泉。由於這裡水清而碧,澄潔似玉,“以茲山之泉,逶迤曲折,鵬然其流若虹”因而當初定名“玉泉垂虹”,成為燕京八景之一。

清代時,康熙《宛平縣志》改「玉泉飛虹」為「玉泉流虹」。 乾隆初來時曾寫《玉泉垂虹》詩:「湧湍千丈落垂虹,風卷銀濤一望中。聲震林梢趨眾壑,光浮練影掛長空。跳波激石珠丸碎,濺沫飛花玉屑紅。 ”但是乾隆皇帝後來又多次觀察後,認為泉水是從石縫中流出,並沒有形成瀑布,不能叫“玉泉垂虹”,而泉水“噴霧如珠”,很像濟南的“趵突泉”,所以改名為“玉泉趵突”。並留詩「玉泉昔日此垂虹,史筆誰真感慨中。不改千秋翻趙突,幾百丈落雲空!廊池延月溶溶白,倒壁飛花淡淡紅。笑我亦嚐傳耳食,未能免俗且雷同」。

玉泉趙突

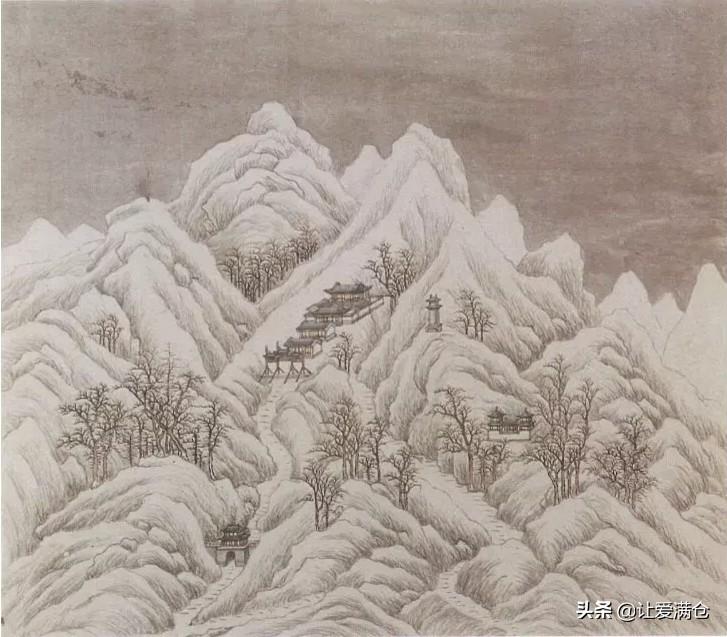

西山晴雪:西山晴雪主要泛指西山雪景,北京西北郊的西山山脈素稱“神京右臂”,早在金代,就有西山積雪之說。西山是指北京西郊連綿山脈的總稱,香山是這一帶典型的山峰,故乾隆把西山晴雪碑立在香山山腰。

乾隆十年(1745年)開始在香山大興土木,乾隆十二年(1747年)改名靜宜園。園內不僅有許多歷史上著名的古剎和人文景觀,而且還具有深邃幽靜的山林野趣,保持著濃鬱的自然生態環境,乾隆來到靜宜園看後寫了《西山晴雪》詩,將“西山霽雪」改為“西山晴雪”,詩中寫道:“銀屏重疊湛虛明,朗朗峰頭對帝京。爐茗椀伴高清。乾隆十六年(1751年)又依西山晴雪詩疊舊韻賦詩:「久曾勝跡紀春明,疊嶂嶙峋信莫京。剛喜應時沾快雪,便教佳景入新晴。將詩刻在「燕京八景」碑上,立在香山山腰半山亭北,朝陽洞登山道右側。

西山晴雪

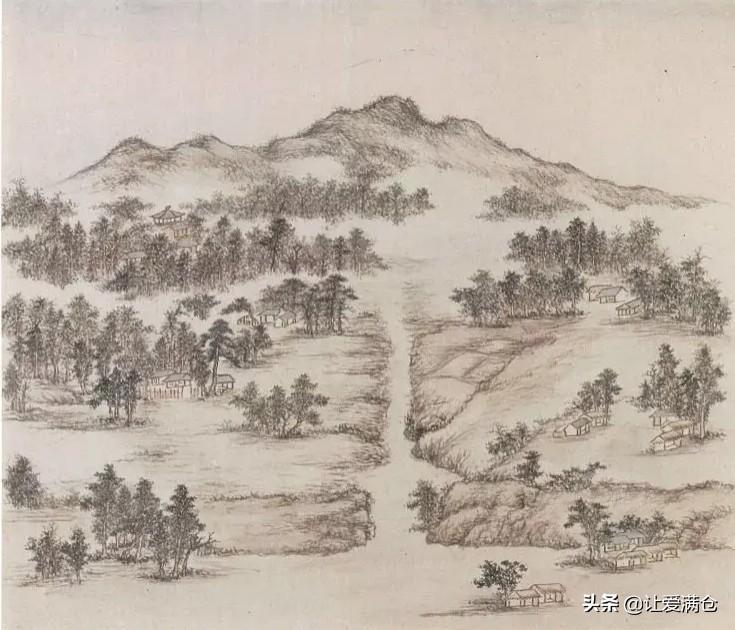

薊門煙樹:指的西直門以北的元大都城牆遺址西段,這段城牆為夯土構建,元末明軍攻陷大都後,將元大都北側城牆南移5裡,薊門煙樹所指一段城牆遂遭荒廢,在夯土城牆的遺址上樹木生長,遂稱薊門煙樹。當年這裡樹木蔭鬱,花草茂盛,為古人郊遊之勝地。

乾隆皇帝好古,尋訪古蹟,指元大都西牆殘門為薊門。寫詩:「蒼茫樹色望中浮,十里輕陰接薊邱,垂柳依依村舍隱,新苗漠漠水田稠。青蔥四合鶯留語,空翠連天雁遠遊。南望帝京佳氣繞,五雲飛護鳳凰樓」。乾隆寫了詩還覺不夠,於乾隆十六年(1751年)立碑於此,並在碑後賦詩:「十里輕楊煙靄浮,薊門指點認荒丘。青簾貰酒於何少,黃土填入即漸稠。它確切地描述了薊門當時盛況。

薊門煙樹

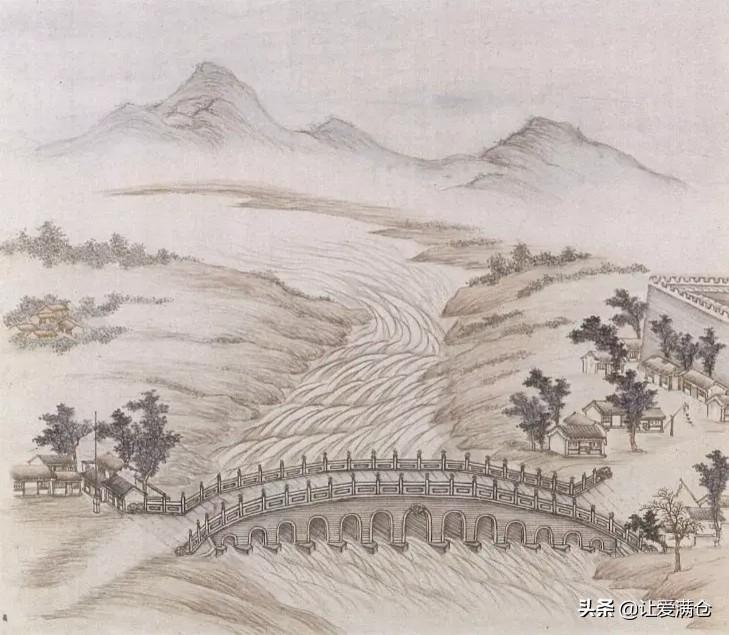

盧溝曉月:「燕京八景」始於金章宗年間。在橋的東西兩頭各立禦碑一通,東頭為清代乾隆帝禦書「盧溝曉月」碑,西頭則是清康熙帝於1698年為記述重修盧溝橋而豎的御制碑。古時,這裡澗水如練,西山似黛,每當黎明斜月西沉之時,月色倒影水中,更顯明媚皎潔,從而成為古代著名的燕京八大景點之一。

乾隆曾到過盧溝橋,並寫有《過盧溝橋》詩:「薄霧輕霜湊凜秋,行旌復此渡盧溝。感深風木睽逾歲,望切鼎湖巍易州。 ),奉太后謁泰陵,過盧溝橋又作詩:「茅店寒雞咿喔鳴,曙光斜漢欲參橫。半鉤留照三秋淡,一☆分波夾鏡明。人定衲僧心共印,懷程客子影猶驚。

盧溝曉月

金台夕照:又稱道陵夕照,位於中都西南大房山。金代定都後,海陵王選址大房山雲峰山興建金帝陵墓。雲峰山又稱三峰山,俗稱墳山,古有「幽燕奧堂」之譽。這裡群山環繞,峰巒重疊,九條山脈奔騰而下,號稱「九龍」。山巔林木隱映,雲霧蒼莽,山間隘口處泉水淙淙,長流不息。金朝帝王陵墓依雲峰山南麓而建,綿延百餘裡,為古都北京最早的一個規模宏大而又集中的皇陵群。金陵在金元之際已遭破壞,到明代因年久失修,僅有殘跡。現為北京的一處遺址景觀。

乾隆依據歷代的詩及其有關記述,於乾隆十六年(1751年)作詩,概括了黃金台的歷史情況。詩曰:「九龍妙筆寫空濛,疑是荒基西或東。要在好賢傳以久,何妨存古託其中。豪詞賦鷚誰過客,博辨方孟任小童。遺跡明昌重校檢,睪然高望想流風」。並立「金台夕照」碑於朝陽門外關東店苗家地教場。

金台夕照

居庸疊翠:位於北京西北,是長城三大名關之一,有南北兩口,南為南口,北稱八達嶺。中間是一條長達十餘公里的山澗溪谷,俗稱關溝。兩側山勢雄奇,翠嶂如屏,林木繁茂,景色幽美,故有「居庸疊翠」之名,列為燕京八景之一。

乾隆皇帝多次遊覽,並寫了居庸疊翠詩:「居庸天險列峰連,萬里金湯固九邊。雄峻莫誇三峽險,崎嶇疑是五丁穿。嵐拖千嶺浮佳氣,日上群峰吐紫煙。也許乾隆認為自己詩寫的很美,或是想對此景再稱頌一番,乾隆十六年(1751年)又重寫賦詩:「斷戌頹垣動接連,當時徒說固防邊。 }」。並題字“居庸疊翠”,立碑於居庸關東南的大道旁。