陳醉雲 (1895—1982),

陳醉雲 ,上虞人。現代小說家、詩人。

| 圖增5 陳醉雲 |

二十年代,陳醉雲曾在上海中華書局做編輯,主要是編語文課本,如中華文庫之《秦始皇》、《明太祖》等,還與週劍雲、汪煦昌合撰有《電影講義》。著有散文集《賣唱者》、《遊子的夢》。 1932年上海創刊兒童刊物《小朋友》,陳醉雲是約稿作家之一,寫有兒童詩《龍王》等,並常在上海《民國日報》的副刊《覺悟》上發表詩歌、散文。三十年代初離開上海回嵊州,在縣立中學教書。 1932—1940年與張耀一起編《剡聲日報》。 1939年應同鄉汪偽南京國民政府教育部政務次長,兼中央大學校長樊仲雲之邀,在中央大學任教。

陳醉雲一生著作等身。三十年代,他詩文的名聲已相當大。他寫的新詩自然清新,講究音韻,讀來朗朗上口;他的小說反映社會現實、情真意切,如《賣唱者》、《晨曦中的男女》等,都為當時進步青年所鍾愛。其時,他的兩篇散文《海濱秋宵》、《深秋永定門上的晚景》都被選入了當時的中學《國文》課本,所以,當時國內只要是上過中學的人,沒有一個不知道陳醉雲的。 《鄉下人家》載於小學語文四年級,全文以散文的形式,動中有靜,靜中含動,對這些看似平常的鄉下人家景色的描寫真的是看似無序,實則有序。在無序的「屋前屋後」之中可以看到文章從「屋前瓜藤爬架」到文章結束依然是「屋前爬架瓜藤上的紡織娘」。作者其實觀察是有秩序的,僅僅圍繞著這個「小小的家」他的視野環繞了一圈,他對家鄉的想念也縈繞了一遍又一遍。正所謂人生就是一個又一個的圓,當你沉入自己心底自然想到的東西,它們讓你找到最初的原點,這才是真實。這篇散文的真實是作者陳醉雲對於家的念想,對於鄉情的回憶。

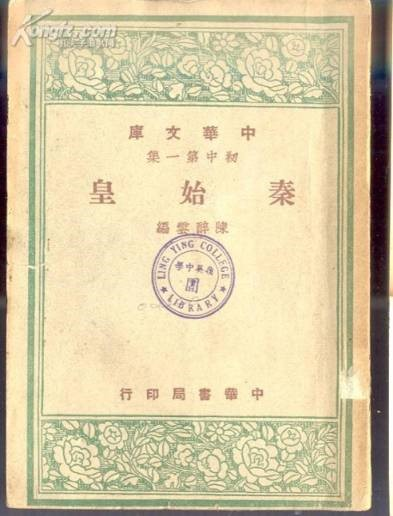

| 陳醉雲編寫的《秦始皇》 |

當年,陳醉雲已出版了許多作品,如上海春潮書局出版的新詩集《玫瑰》和《遊子的夢》,世界文藝書社出版的文藝評論集《文藝與戀愛》,中華書局出版的“中華文庫”讀物《秦始皇》、《明太祖》,中華書局出版的「中華百科全書」《農村經濟概論》,甚至有關於電影創作、拍攝的《電影講義》等等。從這些出版品可以看出,陳醉雲既創作詩歌、小說、散文、文藝評論,又創作以歷史為背景的人物傳記,也撰寫電影創作的教材,甚至寫出了以農村和經濟為對象的學術性論著《農村經濟概論》。從中可以看出,陳醉雲知識的廣博與創作思維的寬廣。

陳醉雲不但名氣大,交友亦頗廣。大到當時政府的中央委員、部長、大學教授、名作家,小到山野農夫、村童、蠶姑。他的朋友還是以搞文學藝術者為最多,如當時名噪一時的徐志摩、曾仲鳴,藝術家劉既漂,文學家汪馥泉、傅東華,民間文學家鍾敬文,兒童文學家陳伯吹,中央大學校長樊仲雲等,都是他的好朋友。另外陳醉雲還是早期中國電影的拓荒者之一,在20世紀二十年代,他不但編寫過電影課教材,還參與了神州電影公司影片《不堪回首》和《花好月圓》的編劇和《神州特刊》的編輯工作,同時撰寫電影評論。

陳醉雲不善唱歌與唱戲,但他為上海《新聞報》所撰寫的音樂評論因見地深刻而深受好評;他雖然不是歷史學家,但對歷史與考古也頗有研究,他研究歷史,寫出了《秦始皇》《明太祖》兩部歷史讀本。

陳醉雲在寫作上所追求的是:不拘泥於規律,什麼方式適於表現自己的思想、情感、想像、作風,就用什麼方式。 《玫瑰》收《玫瑰》、《月光》、《海的舞曲》、《蟬與螢》等新詩八首。託物言志、藉景抒情為其特色。高節傲然的“玫瑰”、毫無偏私的“月光”、落地苦笑的“秋葉”,都染上了詩人主觀色彩;他以大自然的景物來襯托令人失望的社會現象,感嘆之中帶有哲理。如描寫秋天,一改一般人悲秋憫秋的習慣,詩人看到:「你雖然要帶來一個嚴冷的時候但新生的萌芽也在這時候成就。」這些詩在形式都體現了自由體抒情詩的特徵。

陳醉雲的《蟬與螢》入選台灣語文教科書,亦展現託物言志、藉景抒情的特色。文章依照房前屋後的空間順序和春夏秋三季、白天傍晚夜間的時間順序交叉描寫,展現了鄉下人家樸實自然和諧、充滿詩意的鄉村生活。經過文中的「我」所述,反映了作者暮年在台灣對20世紀二、三十年代兒時家鄉上虞的回憶,表達了對童年、對故土、對祖國的懷念,對人與自然、動物和諧相處的渴望

解放後,陳醉雲閒居在家。 1976年遷濟南與兒同住。 1982年去世,終年87歲。