2014年8月22日,鄧小平誕辰110週年。在他的老家四川廣安,建了一座紀念館,鄧小平的幾個子女也來到現場。

其中一位女士留短髮,臉上熱情洋溢,為鄧小平的塑像揭幕,許多上了年紀的老人嘖嘖稱奇:“真像吶……長得一模一樣!”

這就是繼承鄧小平事業,完成父親最後遺願的鄧楠。

一、上學期間,鄧楠一直以為:爸爸是官最小的那個…

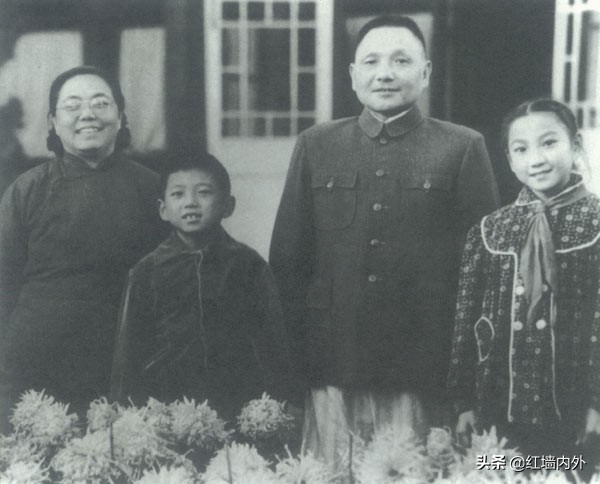

鄧楠生於1945年,抗日戰爭勝利以後,重慶談判期間。卓琳抱著鄧楠,看著第一眼就說:「像極了父親,以後是搞事業的料子!」鄧小平則笑稱她是「帶來勝利的娃兒」。

但其實鄧楠的生活並不順利。雖然日寇被擊敗,但國共雙方都心知肚明,必有一場勝負較量。

尤其是在國共談判之後,蔣介石命胡宗南率幾十萬軍隊接近陝西,威逼延安,解放軍仍處在不利態勢。

在這種情況下,毛澤東敢用“奇兵”,命“劉鄧大軍”挺進大別山打開局面,自己在危險中與胡宗南周旋,直到全國戰局由守轉攻。

而此時,尚在襁褓中的鄧楠,就跟著母親卓琳,由豫西、陝南一帶,向大別山挺進。

卓琳當時在司令部秘書處任職,同時還要拉扯鄧林、鄧樸方和鄧楠三個孩子,根本是忙不過來,經常要依靠其他的女戰士,和當地的老鄉幫忙。

革命者與百姓也親如一家,一點不見外。 年幼的鄧楠在革命子弟的哺育下成長,可說是吃百家飯,喝百家奶長大的。

鄧小平和卓琳也非常注意對子女的教育。 尤其是鄧小平,身為政委常年在戰場上、會議上口若懸河,滔滔不絕,在生活中卻沉默,惜字如金。

有時他疲累了,逗著鄧楠玩鬧,都對著她又抱又笑,始終不大說話,從來不說自己在工作上的事情。

當時鄧小平從大西南調回北京任職,好奇的鄧楠跟著父親感到很新鮮,於是問鄧小平:“爸爸,原來在四川,人家叫你首長,現在到了北京是什麼呀?”

鄧小平幽默答:「腳掌。」鄧楠聽得咯咯直樂。

後來鄧楠被安排在八一小學,班上的同學都是幹部子弟,大家時常在一起討論,你的父親是什麼軍銜,他的母親什麼職務,說得熱火朝天。

當有人問到鄧楠:「你的爸爸是什麼銜?」她一下沉默了,因為家人從來沒講過,鄧楠也沒想問問。

從那以後,鄧楠看到那群同學都躲得遠遠的,她在心裡想:「在學校裡,爸爸大概是官最小的那個…」

二、鄧楠去做女工,勞工幹部交待班長:她的事不要問,也不要往外說

卓琳曾經在北大的物理系學習,在工作之餘,她經常輔導鄧楠的功課,還給女兒聊起一些物理知識:什麼是連鎖反應,什麼是核融合。這讓年幼的鄧楠生出了許多興趣。

在卓琳的幫助下,鄧楠的成績在班上名列前茅,個性又十分踏實肯幹。 老師們都對這個知識面廣,為人低調的小女孩印像很好。

直到畢業,家長們來參加活動,老師和同學們才驚訝地發現,鄧楠是鄧小平和卓琳的女兒。

1964年,鄧楠以優異的成績考取北京大學物理系,成為繼哥哥鄧樸方之後,家中第二個考取北大物理系的孩子。

有了先前的學習基礎,加上鄧樸方的榜樣作用,鄧楠又很快成為系裡的尖子生。 只是1969年的一場風波,讓鄧楠到漢中的一個電機廠插隊。

一個早上,政治處的幹部帶著一位穿著舊軍裝,留著短髮的女工到廠裡,對隊長說:「今天起,她就分到你們班勞動!」班長總覺得在哪裡看過這個女孩,一時又想不起來。

女工很是大方,笑著對大家說到:“我叫鄧楠,希望能和大家成為好戰友,請大家多幫我”

班長便帶著新來的女工領了職工登記表,女工認真填了起來。 當她填到「父親」那一欄,寫下了「鄧小平」三個字。

班長看著心裡「咯噔」一下,怪不得總覺得眼熟。一旁的政治處幹部說到:「鄧楠的事不要問,也不要往外說!有什麼事,你直接告訴我!」班長重重點了點頭。

班長心裡知道,雖然外面情況不好,但鄧楠畢竟是革命後代,她的家庭為今天的生活流過血流過淚,即使鄧楠有“小姐脾氣”,他也要好好“帶”一下,幫她成長。

讓班長沒想到的是,鄧楠做事十分積極,幾乎每天早上都是最早來。在大家上工之前,她把工具房、工具箱收拾地清清楚楚,把地上打掃乾淨。

其他工人都吃了早餐才來,鄧楠則是拎著二兩饅頭和一點榨菜,等到休息了,才順便吃一點,還告訴大家,邊吃邊乾省時間,還管飽。

有一次實驗電機,同事忘了拉電閘,鄧楠去接電線,結果手一下子被電「黏」住了。

三、鄧小平抓教育科技,鄧楠覺得應該“一馬當先”

等他們趕緊關掉電閘,鄧楠的手被電得直哆嗦,燒破了一塊大皮,把班長嚇得一身冷汗,鄧楠居然只是笑了笑,擦一下又繼續做工。

班長這下明白了:鄧楠是個「真正」的革命後代,傳承了父輩的精神。

後來鄧楠回去,班長在歡送會上與說到:「你是不折不扣的革命二代。」鄧楠只是搖搖頭:「只要願意認真,每個人都是革命二代!」班長聽著濕了眼眶。

鄧楠整個插隊過程斷斷續續持續了2年多,始終只有幾個人知道她的真實身分。

一方面是鄧楠以實際行動感染了其他人,獲得了大家的認可;另一方面,是鄧楠真正融入集體,與大家成了朝夕相處的伙伴。

大家都覺得,這個做事態度認真,敢於吃苦的姑娘以後一定能做大事。

1970年,鄧楠從北大畢業,輾轉到了中科院的研究所,正式成為一名科技工作者,此時鄧小平也第三次“復出”,在科教戰線上發力。

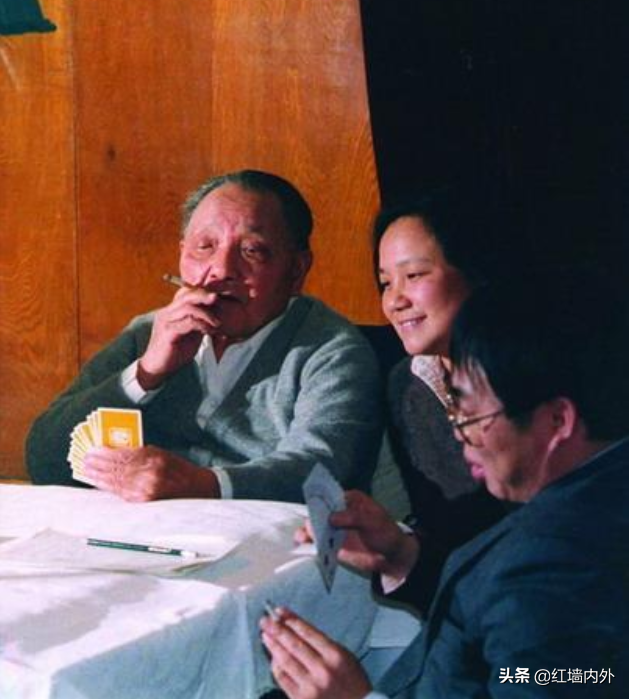

鄧楠陪鄧小平、聶衛平一起打橋牌

1977年7月,鄧小平專門召開了一系列的座談會,核心就是抓教育科技工作。

3個月後,中國恢復了高考。來自全國各地,570萬考生走進了關閉10餘年的考場,許多棟樑之才,都在那一刻脫穎而出,徹底改變命運。

隔年3月,鄧小平又主持召開了全國科學大會。在這次會議上,他首次提出「科學技術是生產力」。 科技,正式被提升到攸關國家發展和民族未來的戰略高度。中國科學迎來了一個春天。

郭沫若聽到這個消息激動不已,專門寫了一篇《科學的春天》:

春分已經過去,清明將要到來。日出江花紅勝火,春來江水綠如藍。這裡是革命的春天,這裡是科學的春天。讓我們張開雙臂,熱烈地擁抱這個春天吧!

可想而知,鄧小平這一系列決策有多重要。鄧楠當時也在科技戰線工作了幾年,看到父親的決策,也感到無比激動,這更堅定了她在科技戰線深耕的決心。

她深深感覺到:自己前進的腳步不單是自己的,更是鄧小平的願望和期望,一定要做好父親囑託的事業。

四、鄧楠終於完成鄧小平最後的遺願

1992年,鄧楠和鄧榕陪同鄧小平南巡。鄧楠也就是主要負責理論、科技這塊的工作,她永遠忘不了父親在深圳、珠海的談話:

改革開放膽子要大一些,敢於試驗,不能像小腳女人一樣。沒有闖的精神,沒有「冒」的精神,沒有一股氣呀、勁呀,就淌不出一條好路,走不出一條新路,就乾不出新的事業。

這是88歲鄧小平發言,卻有著38歲、28歲的朝氣和銳意,讓身為女兒的鄧楠大為震撼。 沒有年輕的思想,沒有朝氣蓬勃的心,就無法得出這樣的重要論點。

當年6月,兩名年輕戰士來到中國青少年發展基金會,為希望工程送3000元捐款,卻沒有留下姓名。在工作人員的強烈堅持下,他們署名「一個老共產黨員」。

幾個月後,兩位戰士又以「一個老共產黨員」的名義,再次捐款2000元。

工作人員再次叫住了戰士們,要他們一定留下姓名,最後多方查詢,「老共產黨員」就是鄧小平。

他始終希望中國的年輕人都能成為上進的人,創新的人。國家的發展,社會的進步都需要不斷創新。

身為女兒的鄧楠,也透過自己的努力,在國家科委發光發熱,後來在科技部擔任副部長,不斷地推動科技事業的發展。

她最掛念的事,恰恰就是當年鄧小平一直推行的「創新國家」科教興國」。 為此她起草了許多規劃、計劃,為的就是將父親的想法一步步落實。

說起這位誠懇、樸實的幹部,許多人都不禁感嘆:這是「最像父親的女兒」。

2004年,在鄧楠,卓琳等人的組織下,設立了中國青少年科技創新獎勵基金,主要用於獎勵在校學生,每年獎勵約100人。

這筆基金的來源,正是鄧小平生前的142萬元稿費。 鄧楠行事低調,拒絕了其他採訪,卻唯獨給這筆基金做了解釋:「這是父親的最後一個遺願。」

鄧楠介紹說,鄧小平在晚年收到稿費,家人問他:“將來做什麼好?”鄧小平明確回答:“用在教育、科技上。”

鄧楠聽到了,也做到了。從鄧楠的身上,都能看到鄧小平的家庭教育理念:低調、謙虛、務實。

就像對自己的孩子,鄧小平想讓所有中國孩子有學可上,有書可讀,都能成長成才。

鄧楠繼承了父親的思想,也實現了父親的事業。