很多人理解世界,總是簡單地把所有的事物都一分為二,非黑即白,非善即惡。認為一個人要嘛是好人,要嘛是壞人。

拋開良知覺覺醒,壞人放下屠刀立地成佛的這種特例不談,人的本性到底是「善」還是「惡」呢?

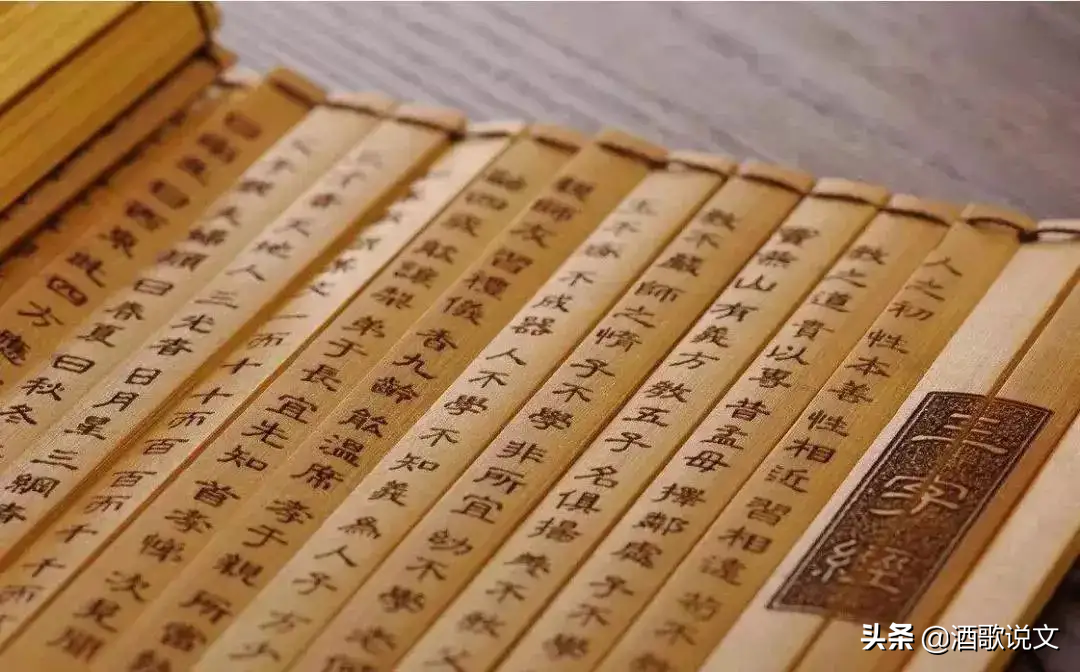

《三字經》,開頭第一句就是「人之初,性本善」。背後就是受到了儒家學說的影響,屬於典型的「性善論」。

儒家亞聖孟子說過這麼一句話,“人皆有惻隱之心”,這句話就是說人生下來,就有同情心,不需要任何人去傳授,就知道什麼是真善美。

這就好比我們看到老弱病殘遇到困難,本能地就會產生同情心一樣。

善意是人類的本能,尤其是不受外在因素幹擾的前提下,「良心」油然而生,驅使著我們盡一切力量幫助弱小。

然而,也有人提出相反的看法,認為人的本性就是「惡」。例如戰國末期的思想家荀子就說,“人之性惡,其善者,偽也。”

荀子認為,「人性本善」的說法十分虛偽,每一個人生下來,其本性就是“飢而欲飽,寒而欲暖,勞而欲休”,天生地喜好利益、追求聲色。

人類天生帶著惡念,正是因為帶著這種惡的本性,社會才出現了搶奪、爭鬥、殺人放火等各種惡性事件。

說穿了,人生下來就帶著貪念,為了滿足自己一己私慾,不惜損害他人的利益。這就好比醫生希望別人生病,賣棺材的不想大家長壽一樣,別人過著好日子,自己就只能過苦日子。想得到好處,只有擠佔別人的好處。

所以說,人性本惡,絕不是善。

公說公有理婆說婆有理,圍繞著“性善論”與“性惡論”,不光是讓東方的學者大師們爭論不休,連外國人也討論了幾千年。

不過相較於中國普遍認可的“性本善”,西方文化更推崇“性本惡”的說法。

作為西方哲學大拿,古希臘思想家柏拉圖早在西元前6世紀,就提出「人性本惡」的觀點,講了一個故事作為佐證。

古代有一位牧羊人,在暴風雨之後走進一條深溝,無意中發現了一枚戒指,只要戴上手上,把寶石朝著手心,就能隱身,讓周圍的人看不見他。

結果可想而知,牧羊人隨心所欲地做各種壞事。偷盜搶劫,覬覦王后,謀害國王,壞事做絕,就是沒做一件好事。

大家好好想想,很多人希望具有隱身的超能力,有幾個是想隱身扶老奶奶過馬路,又或者給人送溫暖不留姓名,只做好事呢?

大多數人其實就是想乾壞事不讓別人知道而已。

由此可見,人的本心是罪惡的,總是想做壞事的,之所以沒做壞事,只不過是因為沒有機會或怕被別人發現,受到製裁。

儒家鼓吹人性本善,就是希望大家更多發揚“惻隱之心”,遏制內心的惡念,從而天下太平,路不拾遺。這樣就沒有了紛爭,更沒有了戰爭,大家一團和氣,其樂融融。

然而,可能嗎?

以韓非子為代表的法家非常反對儒家這種“一廂情願”,認為人類和動物沒什麼區別,按照叢林法則,弱肉強食,只有在力量平衡的前提下,為了降低漂沒風險,才簽訂契約制度,以酷刑做為懲罰手段,減少極端事件的發生。

因為人性是惡的,總是想做壞事,所以不能把希望寄託在良心覺醒,只能依靠刑罰制度,讓人有敬畏之心,束縛惡念,使人不敢輕易做壞事,即便做了也會受到嚴厲的懲罰。

簡單地說,只有保留死刑的存在,才能讓更多的人有活著的可能。

但是,人性真的就是非善即惡這麼簡單嗎?

不是,這個世界上沒有純粹的好人,也沒有純粹的壞人。好人也會做壞事,壞人有時也會做好事。

搶匪挾持人質搶銀行,把老弱病殘先放了,你能說他是好人嗎?

當然不能。

如果每個人生來就是善的,為什麼有些人會變成作惡的壞人呢?如果他是被別人教壞的,那麼教他的那個壞人又是從哪裡來的?

同樣的道理,如果認定每個人生來就是惡的,那麼為什麼有的人行善積德,不做壞事呢?

對此,荀子給了答案,認為之所以有善人,是因為後天的教育,每天灌輸“仁義禮智信”,心中的惡念就會被道德束縛遏制,從而篤信所謂忠君愛國,孝敬父母、謙卑兄弟。

這些美德看似正義,其實都是偽善,是社會強加在個人身上的道德枷鎖。

那麼,到底是“人性本善”,還是“人心本惡”呢?

於是,有人提出了折衷的說法,主張「性無善惡論」。

人出生下來就是生物本能,想吃飽喝足,想繁衍後代,無所謂善惡,所有的善惡觀點都是後天社會環境造成的。

這就好比「孟母三遷」一樣,人性是可塑的,會跟著外在環境的變化而改變的。

這就像一塊泥巴,賦予一定的力量,想捏成什麼就是什麼。你可以捏成鍋碗瓢盆,也可以做成馬桶便盆。一切取決於你的選擇。

選擇做好事,就具有了「善」的本質,而選擇做壞事,就具有了「惡」的本質。

相較於善惡是非,人的選擇是絕對主觀的,種什麼花結什麼果,一切都是有因有果,這一點是沒錯的。