我們為什麼要讀《道德經》?

老子會告訴你,應該怎樣與人相處,當你遇到問題的時候,有哪幾條路可以走。老子提供的是智慧,揭示的是本質。

本文圍繞著老子的“道”,達見精選了老子超實用的十句話,並引用了若干個故事,帶你讀懂老子的十大人生哲學與智慧。

認真讀完,你定有收穫!

《道德經》在傳統文化典籍中,是一部獨一無二的著作。作者是老子,道家學派的創始人。

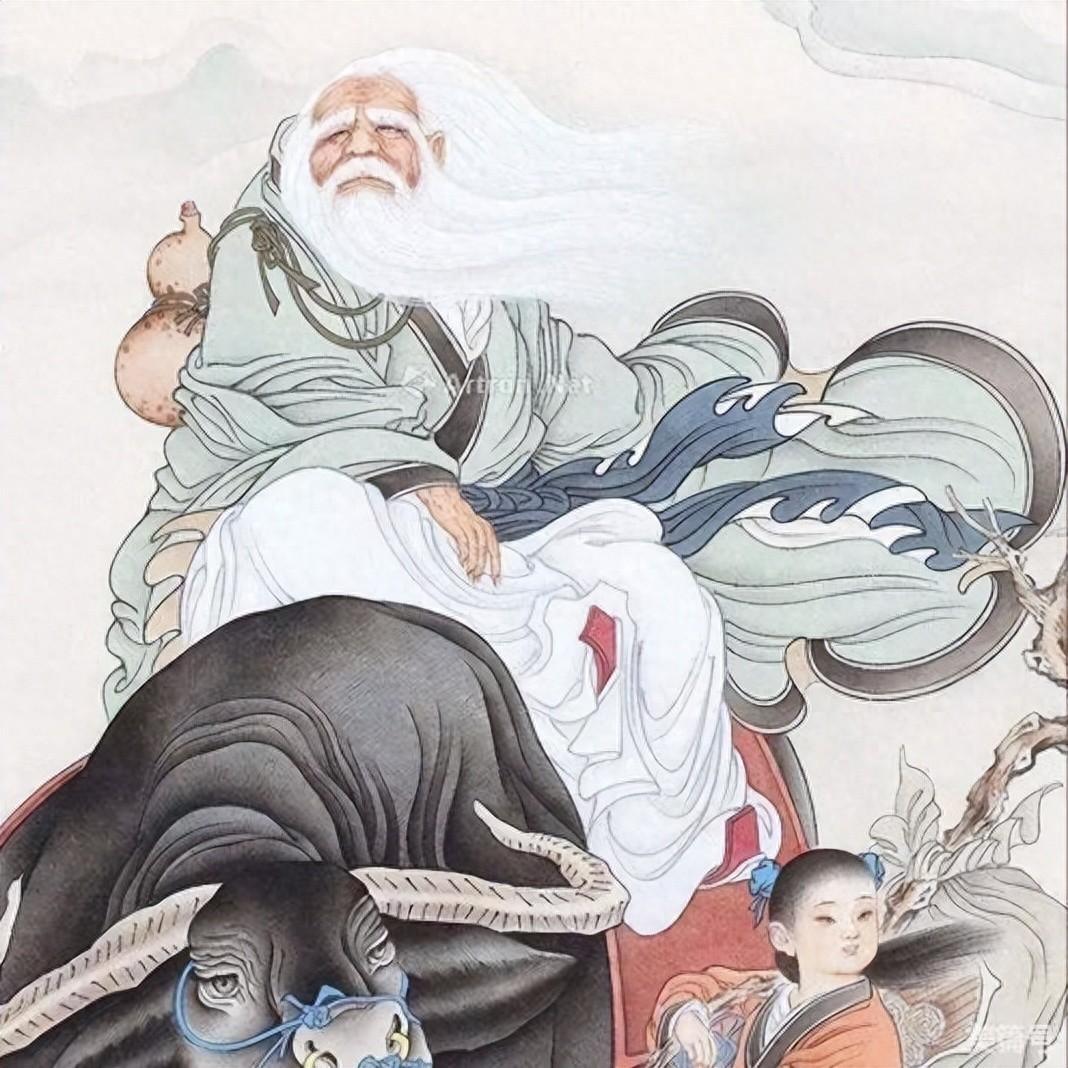

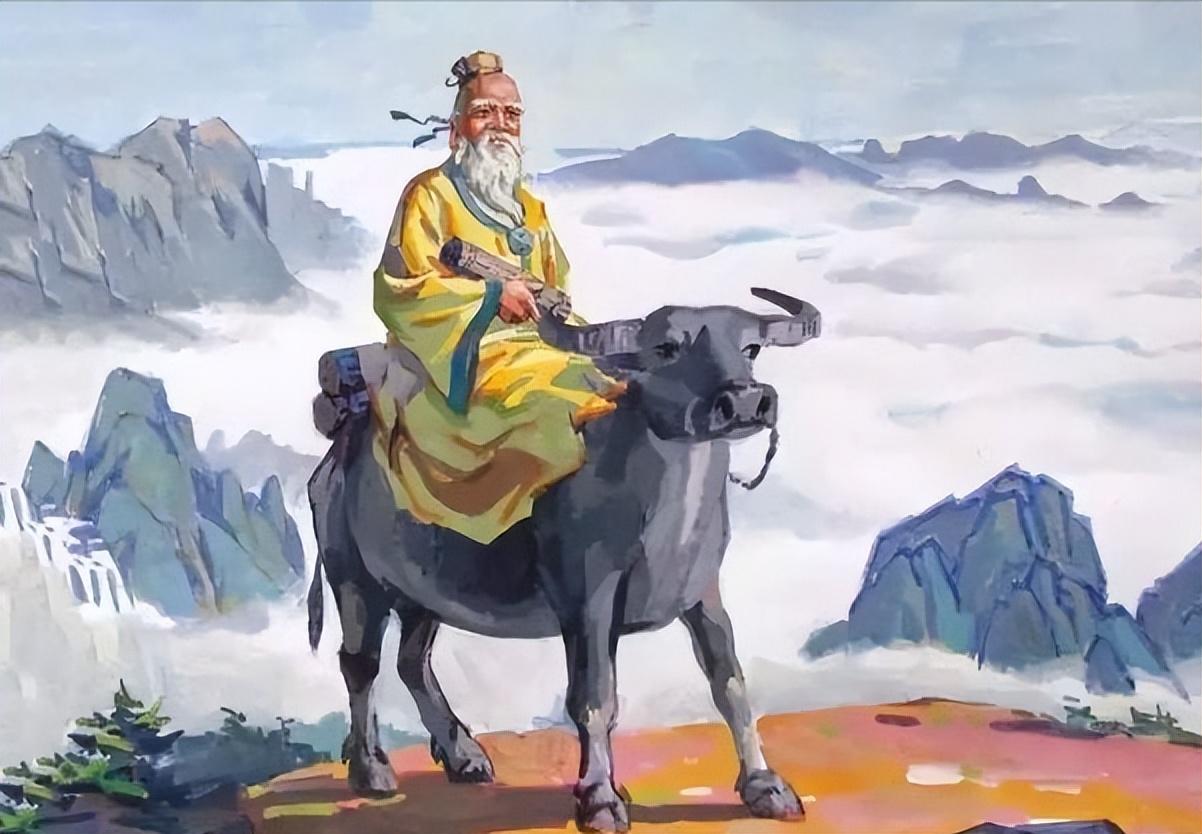

司馬遷《史記》記載,老子姓李氏,名耳,字聃,生活在春秋後期。老子在當時的職務,相當於周朝國家圖書館館長,一生讀盡萬卷典籍。

周朝衰落,老子騎著一頭青牛向西去歸隱。當時,函谷關的守吏叫尹喜,看到東方紫氣東來,有大人物要經過,就在函谷關等候,最後看到老子路過,尹喜便請他留下人生智慧。老子就洋洋灑灑地寫下5162個字,就是今天的《道德經》,然後,老子就去歸隱了,從此便杳無音訊。

可以說老子一生的智慧,都濃縮在《道德經》中。

比如,老子所說的“道法自然”。

天地萬物之所以能夠長久,一個人、一個家庭、一個公司、甚至是一個社會,想要持續地發展,都有其中的“道”可循。

比如,“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,告訴我們,從無到有,環環相扣,生生不息。

老子的“道”延伸出很多的人生智慧,這些智慧就像一面鏡子,每個人,都可以從中看到自己想要的東西。

1,究竟什麼是「道」?

“道”是老子哲學的核心觀念,如今,我們每個人的血脈裡就流淌著“道”。

例如,我們所追求的經營之道、養生之道、夫妻和睦之道、成長之道,甚至花道、茶道等等。而這些道,講的是方法,有了方法,你可以去解決一些問題。

老子在開篇說“道”是:“道可道,非常道;名可名,非常名”。

意思是說,「道」是無法用言語表達,「道」是不可以說的,每個人的領悟是不一樣的。

《莊子》中有這樣一則意味深遠的故事,說明了不可言說的道理:

一天,齊桓公在堂上讀書,木匠在堂下做車輪。

木匠就問齊桓公:“您讀的是什麼?”

齊桓公說:“聖人之言。”

木匠問:“聖人還活著嗎?“

齊桓公說:“已經死了。”

木匠說:“這麼說,您讀的只是古人留下的糟粕了。”

齊桓公聽了大怒。

木匠則不慌不忙的來到堂上,對齊桓公說:

「我之所以這樣說,是從製作車輪中體會出來的。車輪上的筍眼鬆了,省力而不堅固,緊了則半天敲打不進去。而我可以掌握筍眼的鬆緊,你要問我這鬆緊的尺寸,我是說不出來的,但是我心裡非常有數的。我無法傳給我的兒子,讓他繼承下去。之消失了。

齊桓恭聽了,若有所思。

這個故事,說明“道”妙不可言,需要自己慢慢領悟。能說出來的,便已與大道有所偏差了。

那麼歸根究底,老子是怎麼說的呢?

老子說,道是一種看不見、聽不見、抓不住的東西,恍恍惚惚,無形無狀,混而有一。道是天地萬物運行的法則,雖然看不到、聽不到、摸不到,它卻無處無時不在,無處無時不起作用。

道,包羅萬象。老子認為“道”不可名狀,只能心領神會。

「道」需要「悟」,悟到了就是你的,如果過於執著於表面行事,不得以運用,那麼只會走進生活的誤區。

2,為人處世之道

老子說:“曲則全,枉則直,窪則盈,弊則新,少則得,多則惑。”

委屈反而能保全,遇到強大的外力壓迫時,硬或直則容易損毀。而委屈後,可再次伸展。

低窪的地方反而能夠累積更多的水。

過於陳舊的東西,就會被人翻新或換掉。

想要的東西或者目標少一點,比較容易完成或得到更多。而追求太多的人,往往容易被多個目標所迷惑,不清楚自己究竟想要的是什麼,最終往往一無所獲。

為人處世,必須善用曲線。我們所說的中庸與圓滑,都有其意義的體現。

會講話的人,講話婉轉而圓滿,讓人舒服,又能達到目的,就是其中的智慧所在。

不過,善用曲線也必須遵守“道”,不然,就會淪為姦淫之人。

講一個有關曲線的故事:

春秋時期,魯國有個叫宓子賤的人。一次,他受命魯老闆去一個名叫亶父的地方做事。

他擔心自己到偏遠的地方去以後,容易遭到一些小人的誹謗。如此一來,自己的理想抱負,豈不是會落空?

為此,他在出發時,想提出要帶兩人一起去。

到了亶父之後,很多人前往拜會他。他就叫同自己一起來的兩人,一一把前來拜會的人名字全部記下來。

兩人在提筆書寫時,宓子賤卻在一旁不斷地用手去拉扯他們的胳膊,使兩人寫的字一塌糊塗,不成樣子。

過了一會,來拜會的人越來越來多,宓子賤突然舉兩人所寫的亂糟糟的冊子,當眾把兩個人訓斥了一番。

前來拜會的人,並不知道發生了什麼事,感到莫名其妙。而跟著宓子賤來的兩個人,心中滿是委屈,感覺受到宓子賤的羞辱,心裡非常惱怒。

事後,兩人選擇離開了宓子賤,回去以後,滿腹怨恨地向魯老闆訴說了宓子賤在亶父的所作所為。

兩人本以為魯老闆聽了這些話,會向宓子賤發難。但沒想到的是,魯老闆竟然感嘆道:

“這件事既不是你們的錯,也不能怪罪宓子賤。他是故意做給我看的。實際上是在提醒我今後,要警惕一些人的胡編亂寫,不要輕信他們。若不是你們及時回來告訴我此事,恐怕我會犯類似的錯誤。”

最後,魯老闆把亶父這個地方全部交給了宓子賤一個人,完全信任他,避免了被小人的誹謗的危險。

有時候,最短的距離不是直線的距離,而是曲線的距離。曲直之間,來回轉換,才能將平穩有序。

修養是最大的福報

老子說:“見素抱朴,少思寡欲,絕學無憂。”

見素抱朴就是說做人要外表單純,內心質樸。一切本自天成,沒有刻意造作。減少利己的私心,就沒有什麼憂患了。

這就是老子所說的做人之道。就像花兒的綻放、樹枝的搖曳,是本性使然。

一個人要有獨立的修養,即使飽受挫折,也應該永遠保持一顆光明磊落、純潔質樸的心,這才是做人的最高修養。

人的一生難免會有許多慾望和追求,但是要分清楚,哪些是你需要的,哪些是虛無縹緲的。有些東西,如果只是滿足了你的虛榮,就要捨棄掉,因為終究會弄得你煩躁不安。

人生路上,背負的東西越多,腳步就會越沉重。

一切都發自本心地去生活、做事,生命才會變得輕鬆與自在。也更容易得到。

講一個故事:

戰國時期,孫臏和龐涓都是風雲人物,但從下面的故事中,可以看出孫臏要更勝一籌。

有一天,老師對他倆說:“若我坐在屋裡三天不動,誰有辦法把我請出去。”

龐涓說:“這還不好辦。”

他到外邊轉了一圈說:“老師,山下來人要占山為王,你出來看看吧。”

老師說:“這裡是不毛之地,為何來人?”

隔了一天,龐涓又慌慌張地對老師說:「老師,大事不好,門前的柴草垛被人點著了,您出來看看吧。」′

老師探身一看,拍了下桌子說:“大膽頑童,沒有本事請我出去,竟將柴草點著,速去撲火。”

又隔一夜,龐涓手持一封信說:“老師,有人送信說師爺去世,請你速回家中。”

老師喝道:“狂徒,老爺子早已去世,為何滿嘴胡說?”

龐涓三次請示出門均未成功,垂頭喪氣走出宅院。

後來,輪到孫臏了。

他對老師說:“老師,請你出屋難,把你請進屋可不難。”

老師說:“一樣難。”

孫臏搖頭,說:“我不信。”

老師說:“不信,走,我讓你看看難不難。”

說著守著,師徒二人來到院中。

孫臏跪拜說:“老師,我總算把你請出來了。”

這個故事中,可以看出龐涓藏有機巧之心,一次又一次拙劣的伎倆讓老師反感,從而失去了成功的機會。而孫臏所講的話,自然而然,所以老師相信了他。

孔子在《論語》中說:“素如一張白紙,毫不沾染任何顏色。”

人的念想要隨時保持純淨無雜,這就是最好的狀態。

生活在世事紛擾的世界裡,爾虞我詐只會讓我們多一些虛偽,勾心鬥角只會讓我們多一點狡詐。

我們應該隨時懷抱天然的樸素,以此態度來待人接物處理事物。一個人若能擁有這種修養,便是最大的幸福。

3,不爭乃爭 適時放棄

老子說:“上善若水,水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,故基於道。”

意思是,做人要像水一樣。水善於滋養萬物,而不與萬物相爭。老子認為,人一切的痛苦,都源自於相爭。

人生在世,無非是爭利。

古人說“處利讓利,處名讓名”。名也好,利也罷,一切都不過是身外之物,生不帶來,死不帶走。

一些人做事過分強求,不從自己的實際出發,一味追求成功,怎麼會快樂呢?

因此,老子提出了「不爭」。在老子看來,人應該像水一樣,水滋潤萬物,而不同萬物相爭,所以水與道最接近。立身處世就要像水那樣,安於卑下,甘於居後,心胸保持深沉,待人仁慈,做事順遂天時。

爭強好勝的人,必定露其鋒芒,容易成為別人的眼中之釘,肉中之刺,容易惹火上身。

不爭者,則不會引人注意,可以避開世俗的各種是非,過著安靜怡然的生活,你是否曾想過,你爭到最後,不過是如此嗎?不然,還能怎樣呢?

講一個故事:

《莊子·山木》中有一種叫「意怠」的鳥,飛行時不敢在前面,也不敢在後面,飲食不爭先,只見殘剩食物,所以它既不受鳥群中的排斥,也不受鳥群以外的東西傷害。

這種「不爭」並不是一種自我放棄。不爭乃爭,這是一種大智若愚的智慧。

在生活中帶給我們的啟示,就是不爭功名利祿、不爭高下、不爭是非等。

不爭則以爭,則勝之。

適時放棄:

老子說:“為者敗之,執者失之。是以聖人無為故無敗,無執故無失。”

意思是,主要妄為要失敗,強行把持一定會失去。所以聖人不枉為,所以不失敗,不強行把持所以不失去。

什麼都想要,不懂得放棄的人,結果往往很不理想。

老子告訴我們,對有些事情是沒有必要執著的,必須學會選擇,學會放棄。

在人生中,必要的放棄不是失敗,而是智慧。必要的放棄不是削減,而是昇華。有捨才有得。

4,浮躁之心

老子說:“齊者不立,跨者不行。”

意思是,想要踮起腳尖站得更高的人,反而會站不穩。不想穩步前進,而想著跳躍式前進的人,反而無法走得又快又遠。

老子的這句話放在今天,告訴我們,做事要踏實,一步一個腳印,不急不徐,穩步向前,欲速則不達,這樣才能有所成就。

其實是在提醒我們,浮躁之心不可有。

在這個充滿誘惑的時代,人人渴望成功,都夢想一覺醒來,可以成為人上人。

正是這種不切實際的想法,累積了你的浮躁心態。太急於求成,失去了理智,就容易做事急躁,內心得不到寧靜。

豈不知,水只有靜,才能映照萬物。

心態浮躁的人,容易看不清自己,容易好高騖遠,不注重當下,沒有精力認認真真地做好自己的事情,或者常常出錯。

如果你能遠離浮躁,先學會坐冷板凳,從小事做起,明白不積蹺步無以至千里的道理,也許夢想就會成為現實。

5,和光同塵

老子說:“挫其銳,解其紛,和其光,同其塵,是謂玄同。”

意思是,收斂自己的銳氣,不露鋒芒,消解紛爭,將自己的鋒芒隱藏,與世俗混同,這就是玄同。

此處,不得不提下曾國藩。

曾國藩,30歲以前,特立獨行,鋒芒畢露,人生有四塹,就是吃過四次大虧。

最後,有一年,回家丁憂,差點被棄用。在家讀了孔孟老莊,就讀到了上面老子的這句話,終於開悟。悟到了,和其光同其塵的道理。

再次被重用時,他完全變了一個人,見到誰都微笑,放下了心中的一些執念,融入了世俗,明白了和其光同其塵的道理,才得以施展。

雖然他資質平平,但一生貫穿一個拙字,一個勤字,最後成為半個「聖人」。

「挫銳解紛,和光同塵」或許聽來略顯晦澀,其實是在告訴我們一個為人處世的方法。

曾國藩的一生,便是和光同塵最好解讀。想了解曾國藩,可以翻閱達見寫過的《曾國藩,判若兩人的人生之變,人人皆可學之的“半個”完人》一文。

凡事太過尖銳,呆滯不化,便要頓挫而使之平息。頓挫尖銳,化解分憂,若有紛擾雜亂的思緒,也必須斬斷。

做人亦是如此,與世俗同流,而不合污。

6,避其鋒芒

老子說:“自見者不明,自是者不彰,自伐者無功,自矜者不長。”

意思是,常常炫耀自己高明的人,反而讓別人無法看到他的高明之處。自以為是的人,反而無法彰顯他的優點。自吹自擂、居功自傲的人,反而得不到別人的認可。自我膨脹的人,很難長久。

在老子看來,不要一味地炫耀自己、彰顯不同。做人要學會收斂自己,學會收斂鋒芒,才是保護自己的最佳方法。

莊子雜篇《徐無鬼》中,有這樣一個故事:

吳王渡過長江,登上獼猴聚居的山嶺。

群猴看見吳王打獵的隊伍,驚惶地四散奔逃,躲進了荊棘叢林的深處。

有一隻猴子卻沒有逃走,抓住樹枝跳來跳去,很是靈巧。

吳王用箭射它,它能夠敏捷地接過飛速射來的利劍。

最終,吳王叫來左右隨從,眾人一起射箭,猴子躲避不及,抱樹而死。

後來,吳王感嘆道:“這隻猴子炫耀它的靈巧,而蔑視於我,才有這樣的後果,要以此為戒,不要用傲氣示人啊!”

如果一個人總是彰顯自己的才華,炫耀自己,那麼人們會認為他只是想譁眾取寵,引起別人的注意,如此,不但得不到欣賞,可能還會被輕視,被排擠。

所以說,不要過分彰顯自己,做人不妨適時收斂起自己的鋒芒,低調行事。

7,知人者智,自知者明

老子說:“知人者智,自知者明。”

意思是,能夠了解他人的人是智慧的,能夠了解自己的人是明智的。

中國有句經典名言,叫做「人貴有自知之明」。

生活中,很多人能夠做到了解他人,但就是不會了解自己。

人往往容易把自己給忽略掉,但是你需要明白,只有知己知彼,才能百戰百勝。

別高看自己,也不要低估自己,學會掂量自己,有多大能耐做多大的事。避免因為力不從心,而受到挫折打擊,把時光白白浪費掉了。

8,別輕易承諾,學會拒絕

老子說:“夫輕諾,必寡信。”

意思是輕易承諾,必然是很少能夠守信。

老子說這句話的目的,一方面是告誡我們,不要被花言巧語所迷惑,上了別人的當。另一方面告訴我們不要輕易許諾,不要做言而無信之徒,學會拒絕。

生活中,互幫互助是常態,也是一件好事。

但要我們注意的是,生活中,常常對於別人的請求,不加以分析,就輕易答應別人請求的人,多半是做不到的。

反過來,如果你就是常常承諾於別人的人,你現在應該怎做?

當然,是要量力而行,不要為了面子,勉為其難的接受別人的請求,最後不僅給自己帶來種種麻煩,也給別人帶了一次次的失望。最終的結果,就是失信於人。

做不到的事,就是敢於拒絕。這樣,不會給了別人希望,最後又給別人失望。反而會讓對方比較容易接受。

但是,拒絕別人的時候,要懂得方式方法,以免傷害了別人的感情。

9,學會寬容

老子說:“善者,吾善之;不善者,吾亦善之,德善。”

意思是,對於善良的人,我會善待他;對於不善良的人,我同樣會善待他。如此一來,彼此也都得到了真正的善良之心。

寬容是一種美德。

講一個有關寬容的故事:

一個老和尚獨自在一座山上修行,有一天晚上,他出去散步。

等他回到小屋的時候,看見一個小偷在屋裡翻找他的東西。

他一聲不響地站在門外,等到那個小偷出來的時候,他脫下身上的長袍,微笑著對小偷說:“我房間裡沒有什麼貴重的東西,就把身上的這件長袍就送給你禦寒吧。”

第二天,當老和尚醒來的時候,卻發現那件長袍正整整齊齊地疊好,放在門旁。

試想,經過這件事,小偷的心裡會怎麼想?

一定是暖流湧上心頭,會一生都牢記你對他的寬容及恩惠。說不定還會迷途知返,改惡向善。

每個人都有弱點與缺陷,都可能犯下這樣或那樣的錯誤。

當我們以博大胸懷寬容對方時,就避免了怨恨與消極情緒的產生,從而消除人為的緊張,癒合得合身心的創傷。

但是,寬容並非說讓你對錯誤不聞不問,而是說你要學會寬容的方法。

10,生死觀

老子說:“民不畏死,奈何以死懼之。”

意思是,一個人不畏懼生死,還有什麼可怕的呢?

這句話,放在今天,就是想告訴我們一個生死觀。所有的哲學家都曾思考過這樣的問題。

所謂“千古難為一死”,如果這一點能夠看透的話,人生還有什麼困難呢?

莊子曾說:“人生天地之間,若白駒之過隙,忽然而已。”

莊子不是悲觀絕望,而是豁達地看待這一切。

帶給我們的反思就是,換一種角度去面對生命,生命是寶貴的、短暫的,在有限的生命歲月,使生命更有意義,才能不枉來世上走一趟。

歌德有句名言:“生活在理想的世界,就是要把不能的東西,當做彷彿是可能的東西來處理。”

別總是面對死亡而悲觀,是的,既然活著,就應該好好歌唱,活著就應該笑。

順其自然,看得透、想得開,輕鬆一點,自在一點,好好地享受生命。

1

如今,我們終日穿梭,忙碌於有形無形中,總是活在不斷增加的思緒和慾望中。

也許你原本只是想過簡單樸素的生活,誰知生活的無奈,卻讓你由不得自己的本意。

我們只顧著匆匆趕路,有時候,卻忘了生命的真正意義。

很多人,終其一生都不清楚自己的價值觀是什麼?不知道自己忙來忙去,究竟要幹嘛?

到頭來,糊里糊塗地過了一生。忙碌的一生,卻忘了應該怎樣去活,這是人生最大的悲哀。

你需要掌握自己生命的節奏,學習在慢與快之間做到平衡。

人生就像登山,但並不是為了登山而登山,學會感受腳下的每時每刻,每一步都是風景,別忽略了沿途風光。

山頂並不是終點,也不是重點。

回頭看,一步步走過的路,才是人生。