1976年1月9日早上,83歲的宋慶齡像往常一樣,起床後準備邊聽廣播邊吃早餐,可打開收音機後,剛聽了一句話,宋慶齡整個人頓時淚流滿面,而且嘴裡還嘆息道:「國家少了一個好幫手啊!」

宋慶齡先生

很快,廣播內容傳遍全國,整個華夏大地的上空灌滿了悲痛之聲,只聽廣播裡依然在重複著那個令所有中國人都悲痛欲絕的消息:

中國人民偉大的無產階級革命家、傑出的共產主義戰士、中共中央副主席、國務院總理周恩來同志因病醫治無效,於1976年1月8日9時57分於北京逝世,終年78歲。

1月15日,週總理的追悼會在人民大會堂舉行,這一天,宋慶齡早早地來到了現場,她希望能送自己的多年老友最後一程。

宋慶齡先生

自從聽聞這個消息後,宋慶齡坐在房間內整整哭了兩天,回憶摻著淚水,再次把宋慶齡拉回了和周總理第一次見面的場景…

今天博哥就帶大家一起重溫週總理和宋慶齡之間跨越世紀的革命情誼。

不只是革命同志,更是多年摯友

宋慶齡回憶自己對週總理的第一印象時,說過這樣一句話:

1924年,我在廣州第一次見到週總理,他當時還很年輕,但看著已經是一位久經鍛鍊的領導人了。

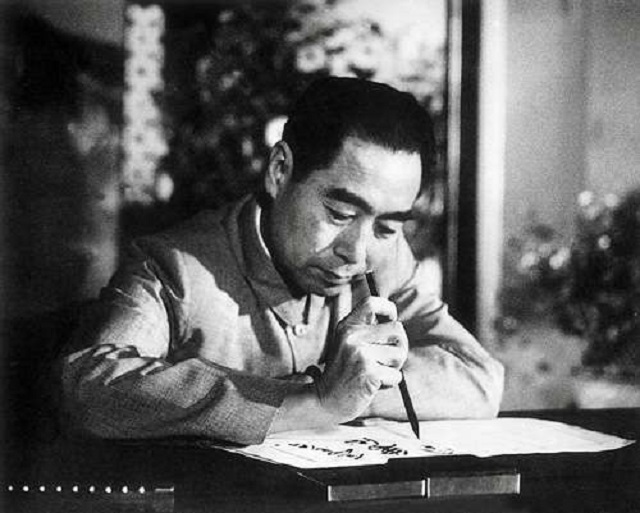

當時的周總理剛從法國留學歸來,正擔任黃埔軍校的政治部主任,為了提高學生們的革命士氣,週總理專門邀請宋慶齡到學校進行演講,初次見面,週總理和宋慶齡都給對方留下了極為深刻的印象。

週總理

1925年,自從孫中山先生去世之後,蔣介石的野心逐漸暴露,很快他便在上海發動了「四一二反革命政變」,親眼目睹了蔣介石對共產黨員和進步人士的肆意屠殺之後,宋慶齡對蔣介石失望至極。

就在宋慶齡迫切尋找中華民族的新希望時,週總理等人發動了“南昌起義”,宋慶齡當即透過報紙等媒體表達了自己的立場:堅決支持南昌起義。

抗日戰爭爆發之初,蔣介石始終堅持著「攘外必先安內」的錯誤主張,而宋慶齡則多次公開對蔣介石的「剿共」行為進行譴責,而且她還多次對我黨 「停止內戰,建立抗日民族統一戰線」的主張表示強烈支持。

宋慶齡先生

1937年8月13日,淞滬會戰爆發,週總理非常清楚國民黨軍隊不可能死守上海,出於對宋慶齡安全的考慮,週總理多次致電讓她撤離上海。

離開上海後,宋慶齡一直在香港為八路軍和新四軍籌集彈藥、藥品以及糧食等物資,而隨著太平洋戰爭的爆發,週總理再次預感到香港很可能即將失守,所以周總理專門給香港地下黨負責人廖承志致電,希望他務必保證宋慶齡安全撤離。果然,宋慶齡剛轉移至重慶,香港便徹底失守了。

宋慶齡在重慶期間,週總理也正好在這裡從事統戰工作,兩個人的革命友情也正是在此期間得到了加深。

1942年底,由於組織需要,週總理等人必須離開重慶,在出發前,宋慶齡還專門給週總理等人送行。在宋慶齡住所的客廳裡,週總理被牆上的兩株稻穗深深吸引,宋慶齡表示:「我國是農業大國,只有五穀豐登,老百姓才能安居樂業,對廣大農民而言,稻穗或許比金子還貴重。

週總理和宋慶齡

對於宋慶齡的解釋,週總理感慨不已:「將來革命勝利了,一定要把這兩株稻穗畫到國徽上。」多年之後,週總理的這句話真的變成了現實。

1949年,開國大典前夕,為了將宋慶齡邀請到北京共商建國大事,毛主席和周總理先後寫了多封親筆信,可宋慶齡卻一再推遲,因為當年孫中山先生逝世於北京,所以宋慶齡一直將北京看作是傷心之地。

為了表達我黨的誠意,週總理再次寫了一封親筆信,信中既有家國大義又有個人情感,最後,週總理還讓夫人鄧穎超親自去上海邀請,不久後,當宋慶齡抵達北京時,毛主席、朱德以及週總理全都來到了車站迎接。

新中國成立之後,週總理和宋慶齡經常一起議事,接觸的機會也越來越多,兩人之間的情誼也越來越深厚。在許多國家大事上,週總理常會親自向宋慶齡請教商量。在許多活動中,週總理會特別將宋慶齡的位置排在自己之前。

週總理和宋慶齡

也正是多年的合作,讓宋慶齡對週總理是既親切又敬佩,從當初的革命同志,到後來的人生摯友,週總理和宋慶齡之間的情誼從未改變。但令人不解的是,在周總理病重住院期間,宋慶齡卻總是不願前去探望。

最後一面,只是遠遠看你

1972年5月,週總理被確診膀胱癌,從這之後經常會有人前去看望週總理,可是宋慶齡卻從未去過,不是她不想,而是不忍心。

經常會有工作人員問宋慶齡:“要去看看周總理嗎?”可宋慶齡每次都搖搖頭說道:“他日理萬機,我們去了他還要招待,不如讓他多休息一會兒!” 雖然表面是這麼說,可宋慶齡對週總理的牽掛卻不比任何人少。

毛主席、宋慶齡、週總理(由左至右)

1974年9月,週總理已住進305醫院3個月之久。有一天,宋慶齡讓人在自己的院子裡撈點魚,剛開始,很多工作人員都以為是宋慶齡想吃魚了,所以很快就捉到了一條非常大的草魚,正當秘書準備讓廚房烹飪時,宋慶齡卻突然說:「一會兒把這條魚送到週總理那裡,給他補充點營養。」

9月底的某一天,宋慶齡被邀請參加新中國成立25週年的招待會,此時的宋慶齡已是81歲的高齡,身體狀況並不理想,正準備讓秘書推辭時,宋慶齡突然聽說週總理也會參加招待會,並且會擔任主持。為了能藉機見週總理一面,宋慶齡當即接受了邀請。

招待會當天,宋慶齡早早地來到了會場,她希望能早點見到許久未見的多年老友,隨著慶典的開始,週總理在醫護人員的陪同下抵達了現場,看著格外憔悴的周總理,宋慶齡心裡五味雜陳。

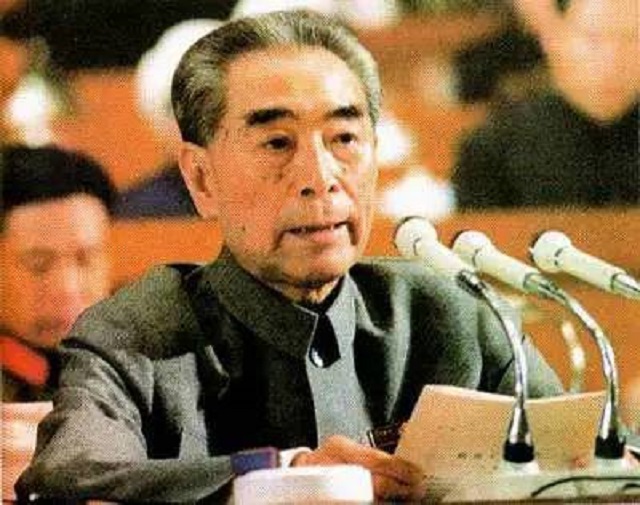

週總理

招待會結束之後,許多人紛紛圍到週總理身邊表達關切,可宋慶齡卻始終站在不遠處,沒有靠近,也沒有離開,因為她能清楚地感覺到週總理的疲倦,她希望讓週總理早點回去休息。

幾天之後,宋慶齡突然接到了鄧穎超打來的電話,在電話中,鄧穎超非常親切地說:「招待會那天人太多,沒有跟您好好說說話,一天下來一定很累吧!總理跟我說,他看到了您,知道您的身體不錯,他很高興!」 原來,不只是宋慶齡在掛念著週總理,週總理也同樣用沉默的方式牽掛著宋慶齡。或許只有真正的摯友,才知道彼此心裡最需要什麼吧!

1976年初,週總理病情再次加重,醫院更是下達了好幾次病危通知,得知這一消息後,宋慶齡整日焦慮萬分,為了能讓週總理早日康復,宋慶齡開始到處為週總理尋找各種滋補品,後來她在無意間得知鴿子蛋營養價值極高,所以宋慶齡便把自己養的鴿子下的蛋小心翼翼地攢了起來。

宋慶齡先生

1月5日,醫院再次給週總理下達了病危通知,宋慶齡立即命人將剛攢了5枚的鴿子蛋送到中南海西花廳,可是,週總理還沒來得及將鴿子蛋吃掉就與世長辭了。

當從廣播得知周總理去世的消息後,宋慶齡坐在房間內整整哭了2天時間,尤其是在望著院子裡的一草一木時,宋慶齡內心的悲傷就更加難以遏制。

當年,為了讓宋慶齡在北京有一個合適的住所,週總理親自選定醇王府花園作為宋慶齡的居住地,這裡之前一直破舊不堪,為了讓宋慶齡住得舒適一點,週總理在百忙之中親自監督現場的整飭工作,自從1963年修繕完畢到1981年,宋慶齡去世前一直居住在周總理為她選的這處庭院。

醇王府花園

在得知周總理逝世的消息之後,宋慶齡兩天時間裡一直不發一言,每天的胃口也非常差。第三天一早,正當所有工作人員準備安慰一下宋慶齡時,宋慶齡卻突然擦乾了眼淚,她決定去醫院跟周總理的遺體做最後的告別。

最後一次,必須送送他

1976年1月11日,距離週總理去世已經過去了3天,宋慶齡在養女隋永清和隋永潔的攙扶之下來到了周總理的遺體之前,望著曾經的革命夥伴和多年摯友,此刻卻靜靜地閉著雙眼,宋慶齡的淚水再次決堤。

週總理

此刻的宋慶齡心中一定充滿後悔,若她知道幾個月前的國慶招待會是自己和周總理的最後一面,相信她一定會毫不猶豫地越過人群,再跟這位多年老友握一握手,說一說話,可此刻,一切都來不及了。

1月15日,週總理的追悼會就安排在這天,前天晚上,宋慶齡突然奇怪了起來,她不再悄悄流淚,胃口也突然好了起來,原來,她是想要以最好的狀態去送周總理最後一程。

當時的宋慶齡已是81歲高齡,還患有多種疾病,再加上她前些天一直過度悲傷,出於對她的身體考慮,隋永清在晚餐時勸道:「媽媽太太,要不然明天別去了,週總理不會怪您的! 」然而,宋慶齡卻猛地站起來說道:“必須要去,這是最後一次了,必須要送送他!

鄧穎超、週總理、宋慶齡、陳毅(由左至右)

1月15日下午1點,宋慶齡早早就收拾好出了門,一路上到處都是趕往人民大會堂的群眾,每個人的表情充滿悲傷。一路之上,宋慶齡一直強忍著淚水。

週總理追悼會結束的幾天后,宋慶齡離開了北京,在上海的故居內閉門謝客了好幾個月,這期間,她還產生過辭去全國人民代表大會常務委員會副委員長職務的想法,好在後來一切情況全都明朗了起來,宋慶齡的悲傷情緒也得到了緩和。

宋慶齡先生

後來,宋慶齡也特別下了一篇標題為《懷念週總理》的文章,全文的字裡行間都充滿了宋慶齡對週總理的思念和惋惜之情:

人民永遠懷念總理,不僅因為他是共產黨的政治家,也因為他充滿了真正的共產主義精神。他一生勇敢、勤奮、執著、熱情地為人民服務。週總理熱愛人民,人民熱愛週總理…