一枚煙花短暫而絢爛的美麗表象,是因火藥的爆炸而誕生,一朵鮮花的綻放,也同樣伴隨著其他枝葉的衰敗而死亡。

燦爛與輝煌是相對而言的描述,與其相對的,便是藏在光亮背後的混亂與寂寥,就如我國古代的春秋戰國時期,那是奴隸制社會與封建制社會的重要過渡時期。

當時,在社會物資制度的變遷中、階級階層問題的不斷鬥爭中,春秋戰國就似是一汪不會枯竭的噴泉,不斷地向外噴發著相關文化、政治、思想的各類學說定論。

春秋戰國時期那「諸子百家·共鳴華夏」的景象,無疑是華夏大地乃至世界上,都前無古人後無來者的一大盛景。

走出文化背影的刺客春秋戰國的特殊優待

在文化井噴的時代,藝術與學術的門檻會不自然地被放低,這也是一直有人戲謔在西方文藝復興時代過程中,一幅用油漆隨意潑灑而成的畫也能被當作藝術品的原因。

在國家和社會制度轉型之後,國家政府在具備合理可靠的律法、制度的基礎上,還需要在國家社會文化層面上達到豐盈,以此才能真正穩固住國家長期的統治需求。

但百家爭鳴的春秋戰國則不同於西方文藝復興,本身就具有民族文化底蘊的華夏民族,完全不需要使用西方「以糟糠充飢」的方式。

也是因此,蓬勃發展並在奴隸制社會形勢下持續高壓的民族文化,在社會轉型期間得到了爆發的機會。

除去,如“儒家、道家、墨家、法家、名家、兵家、農家、陰陽家、縱橫家”這些思想流派外,但凡有底蘊,有人氣、名氣的人物或事物,也都有極大的概率能乘上文化的順風車,被載入史冊之中。

而春秋戰國時期存在的「四大刺客」的文化人物記載,便是將此特性表達得淋漓盡致。

我國古代社會朝代更迭,其中難免存在謀反、忤逆等刺眼的字眼存在,而即便有著“成王敗寇”的硬道理加持,但當朝者也仍會極力掩蓋隱晦那些關於政權變更問題的相關事宜。

而像刺殺這類完全晦陰的手段,更會被完全地藏進時代的倒影之中,所以反觀春秋戰國時代,刺客甚至被歸列入史冊載進史冊,這樣的情況實不多見。

專諸‧聶政‧豫讓‧荊軔

在春秋戰國時期,有四位著名的刺客,他們分別是專諸、聶政、豫讓、荊軻,其中專諸是周朝吳國人,剩下三人則是春群戰國時期不同年代生人。

這四人的名聲和刺殺經曆本是相差無幾,但在古代歷史背景和現代藝術作品的雙重影響之下,荊軻逐漸被人們稱為四大刺客之首。

專諸所刺殺之人,是吳國王君姬僚,聶政是為給嚴仲子報仇而刺殺了韓國貴族韓樂,豫讓作為荀瑤家臣,向晉朝要臣,趙國創始者的趙無卹拔刀。

而相比其他三人,荊軻的目標,則是華夏大地的首位皇帝,被後世華夏子孫稱之“華夏祖龍”的秦始皇 嬴政。

如果以四人的目標大小定高低,那麼無疑荊軻是要排在第一的。

荊軻的刺秦之路

因為現代影視作品的渲染,現代人總會將荊軔與一切用以描述江湖俠客的瀟灑形容聯繫在一起。

另外荊軻刺秦王的過程也都被影視作品進行了加工,都頗有一番西方英雄鬥惡龍的滋味而,荊軻的那句“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還”更是直接成為壯士為大義而犧牲的標誌代表。

那麼真實的歷史中,荊軻真的與影視作品塑造出的形象相符合嗎?荊軻刺殺秦王的過程也真的是那般具有英雄色彩嗎?

起初,燕太子丹從秦國逃回燕國,丹知曉了嬴政要掃蕩六國獨自稱霸的野心,他心中驚懼擔憂,一心想要躲過秦國的鋼刀鐵蹄,苟活下來。

未達目的,丹找到老師鞠武請教對策,鞠武陳述天下局面,認定秦國之強悍無可與之匹敵,秦王之雄霸不應觸其逆鱗。

鞠武或本想傳達降秦以求民生和平的意圖,但丹不解其意,於是後又通過田光結識了荊軻,丹向荊軻闡述了自己的心願。

一是挾持秦王,以性命做要挾,迫使其歸還六國土地,放棄殺伐侵略,二是直接刺殺秦王,令大秦內裡崩塌,趁機將秦國毀滅。

聽聞計劃,荊軻直接拒絕,但丹卻跪地磕頭請求,荊軻才終於答應,荊軻應允下刺殺任務後,丹便將荊軻封為最尊貴的賓客,甚至是親自侍奉於他。

荊軒隨口的一句話,丹都會竭盡所能地實現,甚至當荊軒讚美佳人玉手後,丹就直接將那女子的雙手砍下,送給荊軒當禮物。

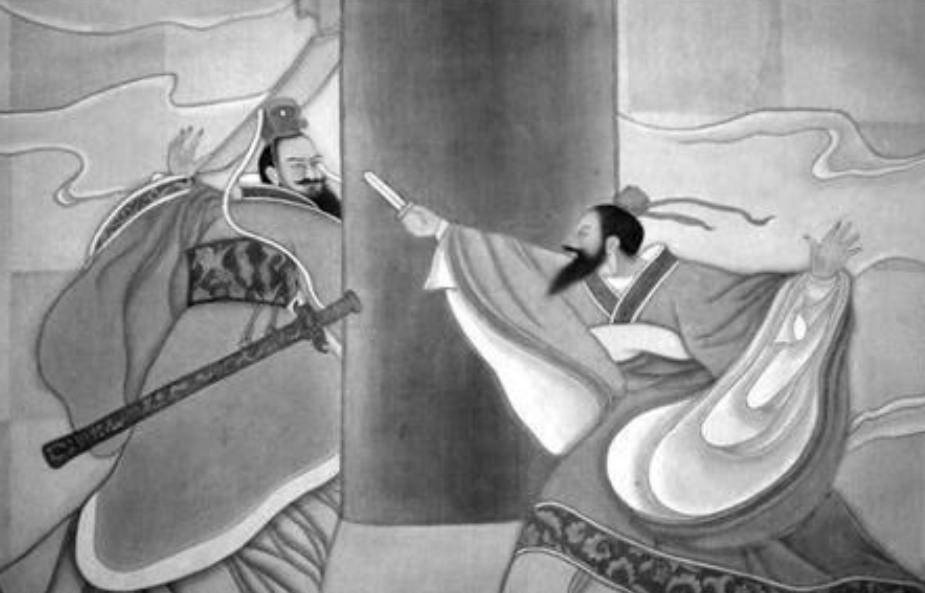

在享受了一陣子人間極樂之後,荊軒也終於啟程,後在秦國王宮,圖窮匕見,但最終刺殺失敗,荊軒被秦王斬斷一腿倒下,嘴硬的留下一句“我沒殺死你是因為我想活捉你」後,便被侍衛殺死。

荊軻的匕首淬以劇毒,在燕國時甚至還特意用活人做了實驗,證明其傷皮即死的強烈毒性,這是不是與影視劇作品中的荊軻,那大俠大義的人設有所出入呢?

但從整體看來,不管是刺殺前準備工作的周詳與否,還是刺殺事件的整體完備程度,荊軒刺秦這一刺殺行動,都比其他三個人的要周全,充足太多。

後來在現代藝術的塑造之下,刺殺失敗的結果也逐漸被淡化,荊軒也就此成為現代網友口中的「刺客之首」。

結語

關於荊軻刺秦,也有不少網友展開了現象,如果荊軒刺秦成功,秦王身死,那麼天下又會是怎樣的局面。

有人說,公子扶蘇會繼承帝位,不會有焚書坑儒,而是會出現天下儒家道家並立而存的理想情況,秦王朝不會因暴政而滅亡,秦始皇“帝位傳之無窮世代」的理想或也可以實現。

也有人說,秦國內部的君臣矛盾會就此激化,秦國就此衰弱,而楚國將會成為新的秦國,那麼對於荊軔刺秦的後續猜想,大家又是持怎樣的意見呢?