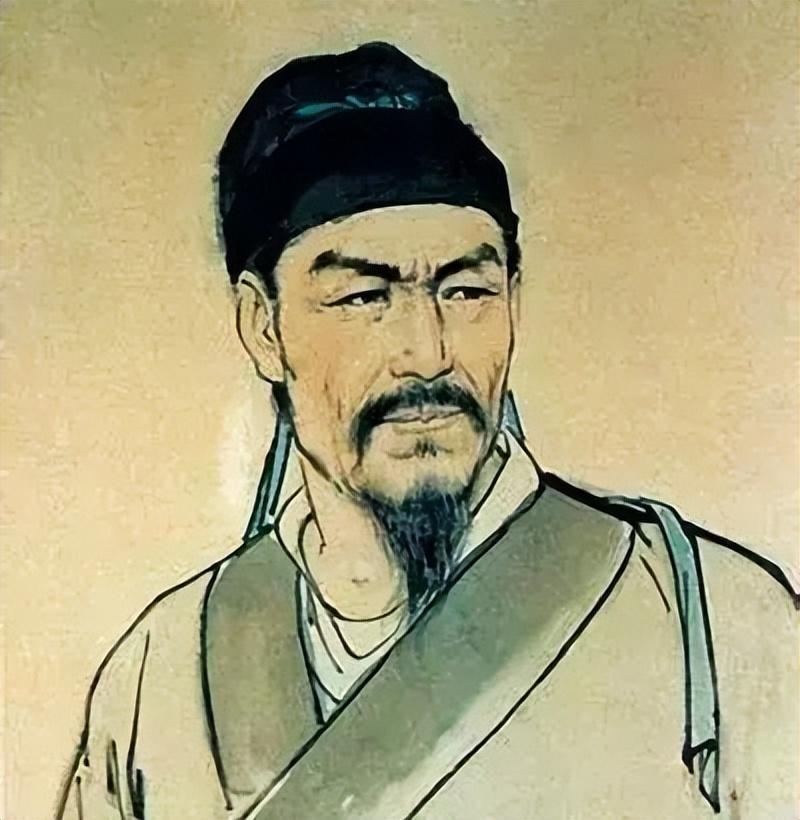

"辛棄疾:"大宋第一古惑仔",寫詞只是愛好,殺人才是主業"這句話聽起來有些誇張和令人費解。辛棄疾作為一位著名的詞人,其作品流傳千古,但究竟是怎樣的經歷讓他被冠以"殺人"這一罕見的頭銜?他又是如何在動蕩的歲月中拋頭露面,留下不朽的傳奇?

宋高宗趙構躊躇滿志,北徵恢復河山。可惜禍從岳飛受冤,數年遼兵逞兇,幾乎掃蕩中原城邑。更有賴阮籍的英才沒世,國勢漸衰。但歷朝運數,自有輪迴,富貴之家或許愁雲慘淡,平民尋常或迎來撥亂反正的時機。

北人沐雨霜,未蒙天恩,1140年甘露之秋,河陽一帶驀然出世揚名的人物。這便是後來被譽為"辛家將"的辛棄疾。粗通文墨,生性英勇,祖父劉讚為之取名"棄疾",寓意遼人退去,河山無憂。輩分森嚴,童年便教書習武,聰穎過人,不數年拳腳精湛,駕馭策術了熟於心。

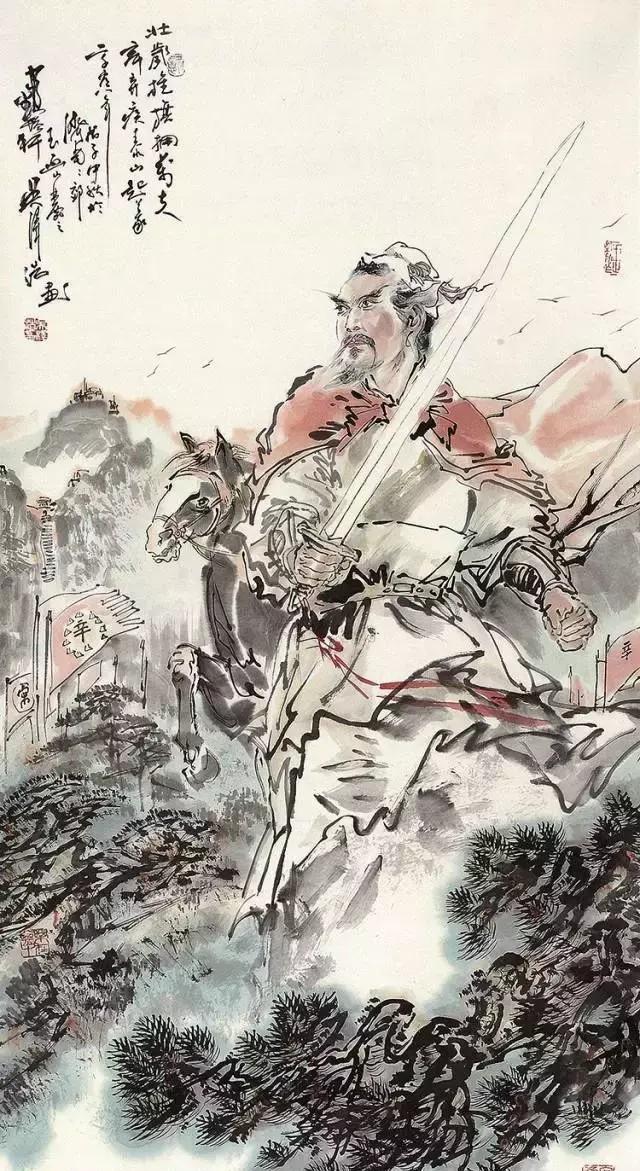

既無官職,已能呼風喚雨,直搗金營。年方弦酷,殺敵立功,名震中外。身旁戰士,個個虎狼生猛,縱橫馳騁。無奈山河未定,多受離居,生怕功行未遂,捷徑維艱。但憑一腔尚武熱血,雄心勃勃,克復大統,在即必在!

金國乘宋室匱乏,遂起貪婪之心,矢志不渝要奪取河北富庶之地。金兵雖勇猛強橫,但操縱簡陋,士卒多為被俘民夫。宋朝雖然國力漸衰,但良將如雲,謀士輩出,豈能任由敵人橫行無忌?

1161年金軍再度大舉南侵,一時間山東平民怨聲載道,頓失家園。這一年乃耿京起義之時,他不過二十二歲的年紀,便拉起兩千名壯士飽含仇恨的熱血青年,浩浩蕩蕩奮勇殺敵,連捷數陣。可惜暫時的小勝並未扭轉大勢,耿京軍隊終為金兵所破,辛棄疾也加入其中。

就在此時,一名叫義端的奸細趁夜偷盜了耿京的軍印,意圖逃往金軍陣營拿重賞。辛棄疾仇恨滔天,立馬馳騁數百里逼近這名賣國逆賊,在狹路之上將其活捉,親手斬下其人頭示眾。鮮血淋漓之中,辛棄疾英勇無畏,直搗金軍大營,縱馬深入虜穴,連掃數營硝煙瀰漫之際終歸全須全尾。

兵敗如山倒,奸細喪盡天良,忠義難覓蒼生眷顧哪怕一線生機?辛棄疾攜耿京殘軍孤注一擲,一路披靡奔赴臨安朝廷,懇請宋高宗支援救亡。功高震主,金國陣前潰不成軍,竟有萬餘虜卒歸附宋朝,實為千秋奇聞。

雖然辛棄疾憑一股英勇打下了傳奇戰役,卻難逃權臣猜忌。宋高宗既賞識他的勇武,也忌憚他日後的囂張飛揚,遂將他委以文職以絕後患。然而奇男子自有不同卦數,豈是區區官職能夠拘囿?

宋室實權已從金國手中奪回,可荊襄大地遺禍不斷,宋廷無暇南徵。但辛棄疾毅志未移,他在江東地區重新樹起旗幟,創建了一支精銳部隊"飛虎軍"。這支軍隊雖不為朝廷直屬,卻憑藉嚴格的軍紀和出色的武藝,在一時無兩的訓練下迅速成為南方的鐵騎剋星。

日夜操練,勤加鑽研,辛棄疾自詡"文能提筆安天下,武能橫刀捉叛將"。白天揮汗習武招式,夜晚苦讀詩書兵法,諳熟了種種兵書大義,對未來反攻復國路線也了若指掌。他常常邀請一些同道中人把酒話兵,暢敘恢復中原的理想,喚起人心嚮往和軍威凜凜。

永康年間,辛棄疾更是高談闊論,宣稱金人多行暴虐,早晚要被天懲。錦衣華服間,武將文人揮斥方遒,有如崑崙雲開風箭激射,澎湃澎湃。誰能料到,短短三十年後,這番壯話不啻於一張沉重的遺憾和反思。

功虧一簣,辛棄疾在宋廷聲望漸衰。時年己及不惑,他放下功名,攜宋人共勉,寄情萬裡江山。於是乎,開疆拓土的勇氣在他心頭孜孜不倦地燃燒。

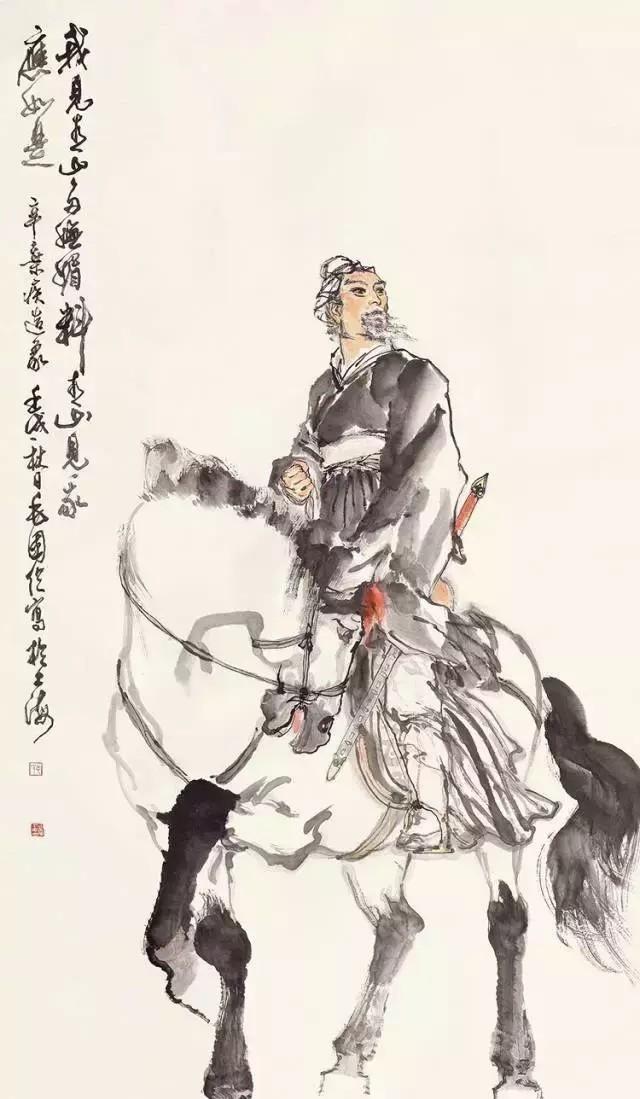

鎮江城頭,辛棄疾策馬長嘶,環視蒼穹下一望無垠的汪洋。他悲從中來,思緒萬千,追憶先賢開疆墾野的艱辛。可憐無窮匪軀,縱不能親赴沙場,唯有遺民文人以文字砥礪心智,喻示良知。

一聲長嘶過後,辛棄疾拂袖而起。此後他每每染筆陳詞,或在臨帷品茗之際,無不怀揣千秋功業。他揮斥方遒,直陳時弊,奏疏朝廷。言辭犀利,氣概不群,實為丹心可鑑。然而禍不單行,蘊含太多江湖氣息的他,不免遭到一些世家門閥的猜忌和排斥。

三十七歲那年,一封彈劾書將辛棄疾打入冷宮,自此只得潛心於文學創作。辛棄疾並未就此就此放下屢勞無獲的憂心,他的理想仍在日思夜想之中汲汲求索。但作為一代詞人的他,不啻投入了更多精神將這一認知轉化為文字,而非重新擔起砍殺刀槍的使命。

恰若春蠶吐絲孜孜不倦,辛棄疾的壯懷還未就此熄滅。中年時期雖遭冷遇,但丹心不移,他默默積蓄著江山夙願,待時而動。直到暮年垂暮,這番英雄壯志仍歷久彌堅。

宋高宗駕崩,新君繼位,局面漸趨緩和。辛棄疾獲重用,奉命鎮守紹興一帶,再度揮斥方遒,呼風喚雨。上闕之時,他必挺胸陳詞,高談闊論如何重振雄風掃清暴秦。滿朝文武傾慕有加,皆以為他才高識廣,當可復大業。

不料朝野間一陣風雲突變,辛棄疾竟遭黨羽讒言構陷。匪徒譁變,忠貞遭彈壓,他不得已卸任回鄉。然而銳氣絲毫未減,白髮蒼蒼卻更顯英姿挺拔炯炯有神。他仍日夜操作兵書,與諸名士把酒高談江湖陣勢,未曾一日銷聲匿跡。

生平矢忌被朝野臣工誹謗陷害,但辛棄疾並未被埋沒在塵世中。他堂堂正正活到八十有四,令那些諸如黨羽之流的流言蜚語無從指證和褻瀆。雖終日不圓大志於一死,但也絕非昧於今世無所作為。他的事功德政宏亮矚目,日後子孫當必追慕慶賀。