他是唐朝最神秘的詩人之一。

儘管他的詩膾炙人口,但他的故事卻少有流傳。

當我們想要尋找他的往事時,發現他的史料只有幾句話,和兩首詩。而當我們進一步探究時,發現其中一首詩印著幾個字:「孤篇蓋全唐」。

沒錯,他就是張若虛,一個詩紅人不紅的大唐詩人。

壹

關於張若虛的記載實在是太少了,這個人就像他的名字一樣,「若虛」。以至於我們只能在別人的傳記裡找到關於他的六個字“若虛,兗州兵曹。”

也因此在講述他的故事時我不得不使用很多的「大概」和「我推測」。

張若虛大概在西元670年左右出生於揚州。

關於他的家世史書中並沒有記載,但從他後來的官職和任職地我推測他家並非顯貴,但也說不上貧寒。唐朝主要實行的是科舉制和門蔭制並存的模式,在門蔭制下,一品大員的兒子生下來就是正七品上的官員,二品官員的兒子生下來就是正七品下的官員,以此類推,一直到從五品止。

而張若虛奮鬥一生也不過升到了從八品下的兵曹參軍,可以想見他絕非世家出身。但他也不會是個農民,因為當時的農民很難供出一個完全脫產的讀書人。他可能是揚州的吏員或商人之後。

由此我推斷,張若虛早期的人生歷程可能是這樣的:張若虛出生在揚州的一個中等條件的家庭,作為能擔起家中重任的男丁,他的家庭決定給他一項特權:讀書。他很努力,也很珍惜學習的機會,在地方官學接受了良好的教育後,他以優異的成績通過了地方性的「秋閩」考試。然後他成了舉子。

讀書人對於學習的看法大多是學而優則仕,張若虛也不例外。儘管由於家世的限制,他無法走門蔭制這條路。

但感受過成為舉子後的好處的他已經下定決心將科舉之路走下去。

後邊的史料同樣是缺失的,但根據張若虛留下的作品和史書記載的唐朝科舉流程,我們可以接著想像張若虛後來科舉的場景:

那一年的張若虛背著行李來到了長安城,長安城的繁華和美景迷住了這個遠道而來的趕考人。但他卻不敢在這花花世界裡拋下太多銀錢。來長安的路費實在太貴了,回去的路費也同樣昂貴。他得預留萬一科考失敗後回程的錢。

那年二月,春寒料峭,張若虛走進了春闈考場。他的心情很緊張,他知道這是決定他和他的家庭未來走向的大事。

考場設置在廊廡,也就是屋簷之下的走道。吹來的春風中夾雜著的刺骨寒意使得考生們哆哆嗦嗦的。

張若虛跟著搓了搓發抖的手,強打起精神來。謹慎起見,他沒有選擇難度極高的秀才科目,而是選擇了通過率相對較高的進士科。和後來大規模頒發的秀才頭銜不同,在唐朝秀才頭銜的含金量非常之高,自李淵建國以來到後來李治統治時期也不過誕生了29名秀才,且都是皇帝欽定。張若虛不敢冒那麼大的風險去挑戰秀才科,對於他來說只要榜上有名就無愧於族裡了。

但遺憾的是,張若虛的第一次科舉考試大概是落榜了。

這個結果仍然是我的推測:由於張若虛流傳下來的《代答閨夢還》的內容和《春江花月夜》的舊樂府歌名都與宮體詩有關,或許我們可以認為張若虛擅長的詩風偏向於不為唐代考官所喜的宮體詩。

這種詩風興於南朝樂府,弱於隋唐。宮體詩大多辭藻綺艷、文筆纖巧、講求音律,以男女之情為主,也因此這種詩風不為充滿進取心的初唐主考官們所喜。

而張若虛的這首《代答閨夢還》就具有宮體詩的特徵:

關塞年華早,樓台別望違。

試衫著暖氣,開鏡覓食春暉。

燕入窺羅幕,蜂來上畫衣。

情催桃李艷,心寄管弦飛。

妝洗朝相待,風花暝不歸。

夢魂何處入,寂寂掩重扉。

此外,唐代科舉早期是不糊名的,主考官們往往會根據考生的家世地位來評定考卷。前文提過,張若虛出身普通,在科舉時被直接刷下去的可能就更大了。

貳

張若虛大概連考了很多年科舉不中,直到武則天執政後他才僥倖擠進了金榜裡。

由於武則天是寒門出身,她執政時為了打擊李唐貴族與門閥士族,對科舉制度有過多次修改。在她的統治時期科舉考試對於寒門士族非常友好,而寒門出身的張若虛很可能就是在那段時間以一個不高不低的名次通過的科舉。

在通過科舉後不久,張若虛按照異地為官的製度前往山東兗州任職。

關於他在兗州的經歷我們同樣可以根據史料合理推測:

初到山東的張若虛很不適應,說著一口吳語的他聽不太懂山東的方言,只能在當地吏員的幫助下進行工作,甚至在迫不得已的情況下還得像韓愈一樣在地上畫圖交流。

「始至,言語不通,畫地為字,然後可告以出租賦,奉期約。」韓愈《送區冊序》

此外由於張若虛並不是一地主官,很難做出政績。他想升官只能憑藉熬資來一步一步的升。我們不清楚他任職的起點和終點,但我們能確定的說他在某段時間擔任過兗州的兵曹參軍。

「若虛,兗州兵曹。」《賀知章傳》

所謂兵曹參軍,是軍隊裡的文職崗位,平常主要管兵士簿帳、差點等事,這個職位的品級是從八品下,還算不錯,只比後來杜甫從八品上的左拾遺略低一個品級。當然州參軍的權力地位跟中央的左拾遺肯定沒法比。

在外放為官期間張若虛寫了很多詩,這些詩也一點點將他的詩名堆積起來。

後來,時間走到了神龍年間。寫了很多詩的張若虛終於以文詞俊秀馳名於長安城。人們將這個出身揚州的詩人與賀知章、張旭、包融並稱為」吳中四士」。這也是張若虛最光輝的歲月。

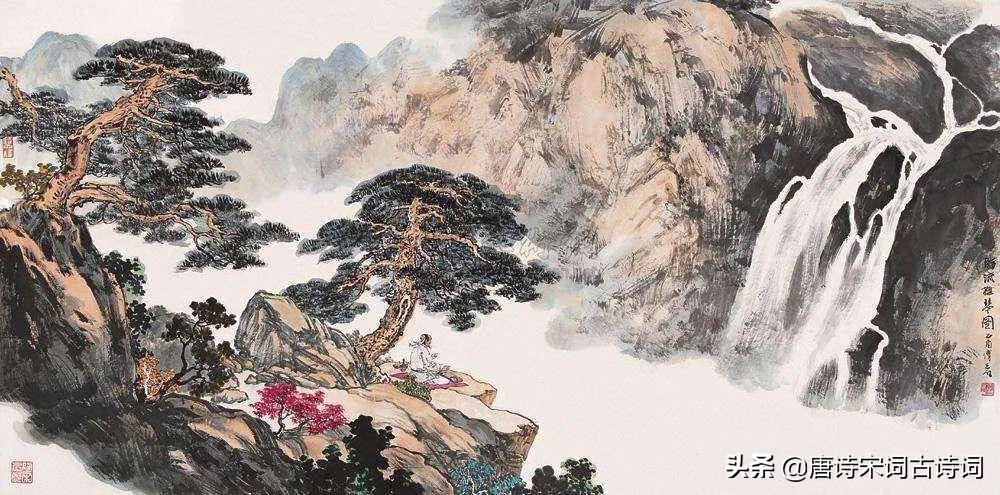

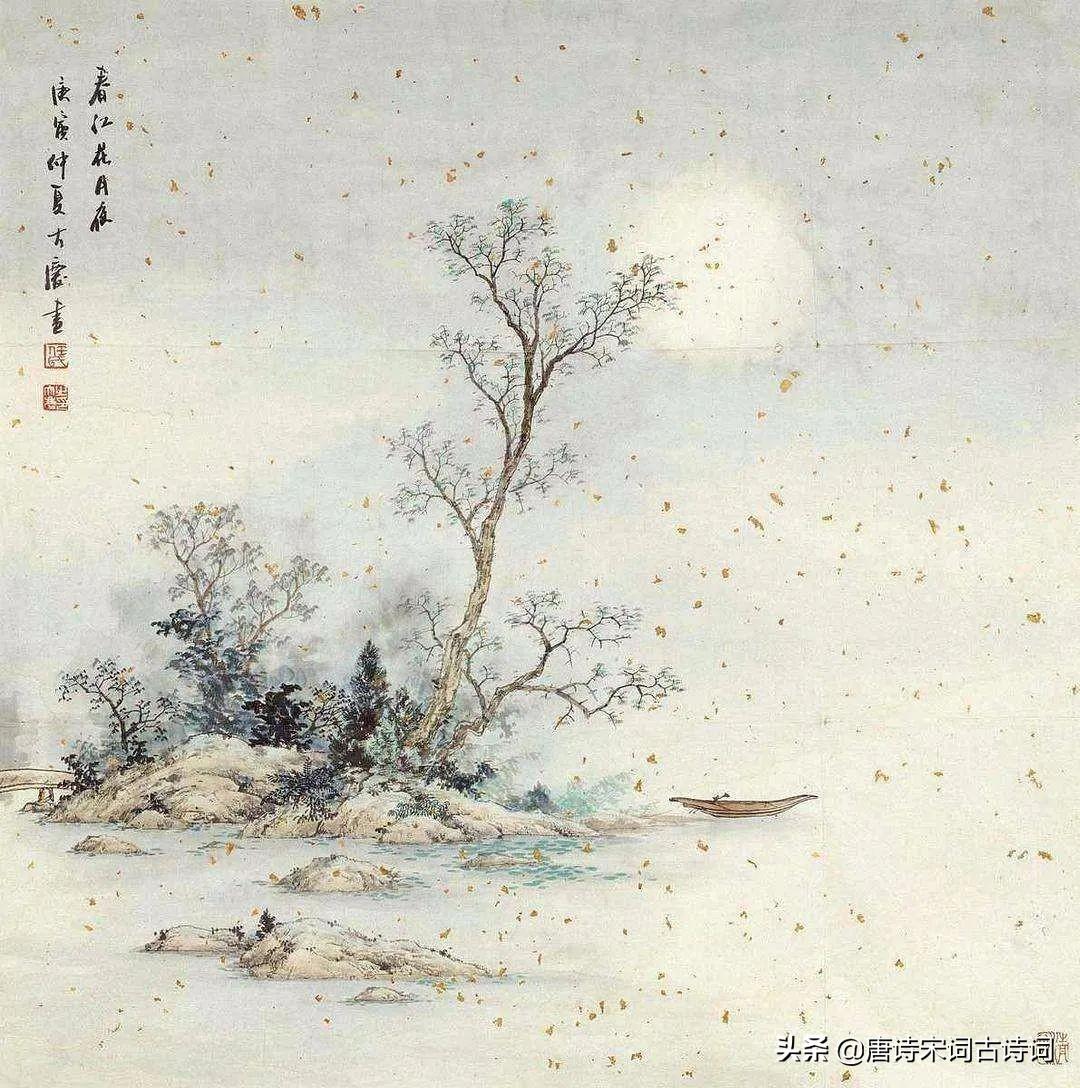

可能就是在這段時間,年近半百的張若虛完成了自己詩風的轉變。洗去了宮體詩的豔俗而轉為了清麗筆調。他在揚子江畔寫出了那首著名的《春江花月夜》:

江畔何人初見月?江月何年初照人?

人生代代無窮已,江月年望相似。

不知江月待何人,但見長江送流水。

但當時的他並不以為意,對他來說這只是他無數作品裡的普通一首歌。

叁

古人作品散佚的嚴重程度遠超人們的想像。

例如李白,在他還活著時他的詩就已經遺失了八九成,而在他死前拜託叔父李陽冰替他整理的十卷《草堂集》也都散佚了。

再例如跟張若虛同名的吳中四士,他們的作品存量也不樂觀。賀知章僅有二十六首、包融僅有八首、張旭僅有 七首。當然張若虛仍以二首之數居於最慘。

但他們一生中肯定寫過遠超於此數目的詩句,其中肯定也有比流傳下的詩作更好的作品卻因為種種原因沒能流傳下來。

時間是如此殘酷,以至於某些情況下我們只能透過一句話或一首詩來了解一個人的一生。

張若虛的一生絕不止一首春江花月夜,但我們也只剩下了春江花月夜。

-作者-

筆名聆思。專業寫文。業餘設計。業餘後期。愛好鍛鍊。