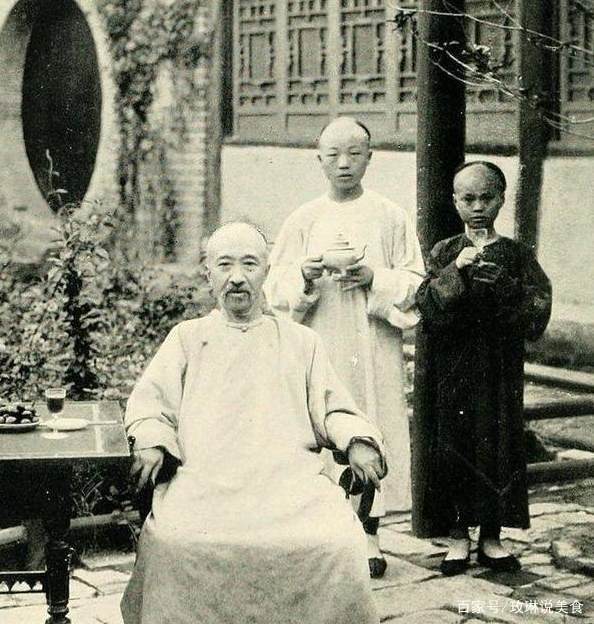

張之洞(1837~1909),字孝達,號香濤,晚年號抱冰老人,直隸(今河北)南皮人,世稱張南皮。出身官僚家庭,二十七歲中進士,任翰林院編修。光緒七年(1881)任山西巡撫。 1884年升兩廣總督。 1889年~1907年,任湖廣總督。 1907年任軍機大臣,主管學部,總攬全國教育大權。 1909年,病逝於北京,諡號文襄。

道光十七年(1837)八月初三,在貴州省興義府府邸的內宅裡,充滿了喜慶和期待的氣氛,知府張英的夫人朱碧筠就要分娩了。

一陣陣的呻吟聲,隱約傳到前面的廳。張英坐不住了,把手中的書卷放在桌上,焦急不安地來回踱步,期盼著順利分娩的消息…

隨著幾聲宏亮的嬰兒啼哭聲,女僕進來傳報:「恭喜老爺!夫人順利分娩,生了位胖胖的少爺。」張英眉開眼界笑:「好,好!就叫張之洞。」張英提筆寫下了兒子的生辰八字:字孝達,號香濤。

張之洞5歲時,由父親張英領著去拜見一位姓何的教書先生。何先生從《三字經》教起,每天教20個字,他便以為教了不少了。誰料張之洞過目不忘,念三、四遍即能背誦。不到一個月,就把一本《三字經》背完了,何先生便誇獎之洞聰慧過人,真是神童。

有一天,張英來到書房,不動聲色地先讓之洞把《三字經》背誦了一遍,見他背得輕鬆,又從書中選出一些字寫在紙上,讓張之洞認讀,之洞一一確認不誤。張英這才捻著鬍鬚不勝欣喜地勉勵道:「好,好!跟著老師好好學吧!長大成才,為國效力。」轉臉又對何先生說:「我雖略通文字,之洞這孩子的聰穎,強我十倍。學生。

之洞聽到父親和老師的讚美,小臉上露出矜持的笑容。他對父親的囑咐,雖不全明白其中的含義,但父親期望他讀書的話,卻已印在幼小的心靈裡,使他平添了一股求學若渴的力量。

10歲時,張之洞依依不捨地拜別了何先生,從此結束了家塾生活,進入興義府學繼續攻讀。在府學執教的,都是名冠興義的飽學之士。在那裡,張之洞開始學習寫詩和作文。 11歲這年,一位叫敖慕韓的老師想試試張之洞的詩文,把他叫到身邊:“之洞,我出一首詩,你來和一首,行不?”

之洞說:“多謝先生指教,之洞願意試試。”

「好!那我先出一首李白的《峨嵋山月歌》吧!」敖慕韓抑揚頓挫地朗誦一遍:

峨嵋山月半輪秋,影入平羌江水流。

夜發清溪向三峽,思君不見下渝州。

「先去想想吧,和完了就交給我。」敖慕韓老師親切地拍了一下之洞的頭。

小之洞點點頭,轉身剛走幾步,又轉回身來,說:“先生,我和上了。”

「什麼?你和上了?這樣快!你誦出來我聽聽!」敖慕韓驚喜說道。

之洞站直身子,大聲誦道:

幽燕傑士遍《春秋》,代有奇才如水流。

長在興義思故裡,十齡未曾到滄州。

敖慕韓滿臉驚喜,細細品味一下,說:“好,好!確實是好,你先寫在紙上,我再給你出一題目。”

之洞將和詩寫在紙上,敖慕韓又誦出一首詩,是白居易的《春題湖上》:

湖上春來入畫圖,亂峰圍繞水平鋪。

松排山面千重翠,月點波心一顆珠。

碧毯線頭抽早稻,表羅裙帶展新蒲。

未能拋得杭州去,一半色留是此湖。

之洞略作思考,說:“先生,和詩有啦!”

「真的?你寫下來。」敖慕韓欣喜說。

之洞小手揮動,立刻寫出一首和詩:

最是家鄉好畫圖,千里平疇一展。

風吹小麥重重浪,雨潤高粱穗穗珠。

綠樹梢頭掛紅棗,青柯腰裡挎玉菽。

若問父老今何在?南北皮城守澱湖。

(註:南北皮城指南皮縣,是張之洞祖籍之地,今屬河北省管轄。秦朝時,這裡建有兩座皮城,南面的叫南皮城,北面的叫北皮城。縣境內有一大湖泊,名叫大浪淀。

“妥!妥!真是奇才啊!”

很快,這幾首和詩傳揚開去,被人們津津樂道。

初露鋒芒

道光二十九年(1849)秋天,13歲的張之洞離開了貴州興義,踏上了前往老家南皮的旅程。

張之洞興趣盎然地坐在轎然內,隔著小窗眺望著逶迤起伏的山巒,不斷向趕車的老家人詢問沿途的景物,感到新奇和振奮。他嚮往父親常懷念的南皮,嚮往故鄉的大平原和魚肥水美明鏡一般的大浪淀,還有水天相連、浩瀚洶湧的渤海。他更盼望來年縣試,神往那場一展才學的角逐。

張之洞在老家人的帶領下,到南皮縣衙報了名。辦好應試手續以後,他又備妥了文房四寶和應用的考具,耐心地等待著考期的來臨。

縣試這一天,小之洞早早來到考場前等待入場,全縣來應試的幾十名童生也都陸續來臨,這其中最小的,就是張之洞了。不但年紀小,個兒也長得小。因受了母親遺傳和貴州水土環境的影響,張之洞比北方同齡的孩子要矮一些,看上去不過才像八九歲。所以十分引人注目。

縣學的教諭許知禮遠遠見來了個小孩考秀才,甚是稀奇,便走近前來,問道:“你也是參加縣試的嗎?”

「是的,請先生多多教導。」之洞看官服知道是位縣學的教諭,說辭便極為謙恭。嫩生生的一句,說得許知禮心裡很舒服,又問:“你叫什麼?哪村的?父親是誰?”

之洞一一作答,兩隻明亮的眼睛在許知禮長滿麻子的臉上掃來掃去。

許知禮已經60多歲,任縣學教諭多年,還是第一次看見有這樣小的童生應試,聽說是張英家的那位小神童,立刻心生喜愛,便說:「人的名兒樹的影,你的名字我早就聽說了,果然不錯,準備好了嗎?

「準備好啦!」之洞滿有把握地說。

許知禮想試試他的文思如何,對著院內一棵樹幹彎曲的桃樹說:“我就以那棵桃樹為題,上聯是:駝背桃樹倒開花,黃蜂仰採。”

眾童生一聽,許先生出的這個句真夠難的,便都圍攏來看熱鬧,看久享盛名的小神童能否對上這個刁對兒。

在眾目睽睽之下,小之洞不慌不忙,略一思忖,說:“有了,老夫子,你看行不?我對的是:瘦腳蓮蓬結子,白鷺斜視。”

「好,太好了。」許知禮連聲誇獎,圍觀的人群也唏噓讚歎。

「真是名不虛傳。我再出一個你對。」許知禮打心裡喜歡上了小之洞,看他小小的個兒,瘦瘦的身子,肥肥大大的衣服不太得體,鬆鬆垮垮的,便有些開玩笑,說:“我這回上聯是:小童生兩腳木耳。”

之洞咧嘴一笑,說:“我這回的對句是:老大人一臉花椒。”

「好!哈哈哈哈 ……」眾人立刻騰起歡快的笑聲。

「咣--咣--」鑼聲響了,入場的時間到了,張之洞隨眾考生魚貫入場。

許知禮搖頭笑笑,沒想到小之洞拿自己的一臉麻子做文章,頗有點不好意思。

張之洞在連考的五場中,不論是八股文、試貼詩,還是經論,律賦、策問等,場場輕車熟路,揮筆而就。

不久,縣試發榜,在所取的15名生員中,張之洞名列榜首,中了秀才。

金榜題名

清同治元年(1862),張之洞赴京參加會試不第,心情悶悶不樂。為此,他常常是孤燈為伴,徹夜不眠。悵惘之中,張之洞更無心於書卷,常是魂不守舍。

石夫人看在眼裡,常以好言勸慰,但也無濟於事。這天,石夫人在整理他的書案時,又發現他的一些詩句。什麼「佳林十步苦徘徊,難得一步入杏苑」;「已許丹心酬聖主,緣何白眼對書生?」等等,全是發洩科場失意的句子。

石夫人看著這些詩句心裡琢磨:他被這場打擊折磨得心灰意冷,該如何引導他走出陰影呢?思索片刻,她提起筆來,展開素箋,為丈夫深情地寫下一首詩。

當夜,張之洞又來到書案前愁眉苦坐,忽見零亂的書案被收拾得秩序井然,那些殘篇斷章被整齊地疊成一摞,最上一紙寫著四行娟秀的墨跡。他狐疑地捧起詩稿,湊到燈前一看,上面寫的是:

桂林杏苑咫尺近,一步何勞悉慫多;

天公有意君知否?大器先須小折磨。

張之洞被深深打動了,反覆吟詠著,感受到夫人的滿懷深情,彌足的信任和深切的期望,有諦諦的鼓勵和殷殷的愛慕,有婁的勸慰和脈脈的體貼。他怦然心動,深為自己的潦倒和氣餒而愧疚,長時間如漩渦一樣湧蕩的心緒,忽然平靜下來。心潮中的泥沙沉澱了,剩下來一泓清水。之洞轉身回眸,愛妻正脈含情地看著自己,那充滿信任的光芒,灑落在剛剛平靜下來的心海上,又激起一陣愛的漣漪……之洞起身走來,把愛妻緊緊地擁在懷中,默默無語,卻表達了無限的情意。

張之洞在妻子的撫慰中醒轉過來,看到了一個陽光的燦爛的早晨。他振作精神,專心致志地準備參加明年恩科會試了。

同治二年(1863)三月,25歲的張之洞再次參加朝庭會試,中進士,被大清皇太后慈禧欽點為第三名。名曰探花。從此,張之洞踏上為官的仕途。

勵志圖強

1885年,中法戰爭爆發,時任兩廣總督的張之洞起用馮子材,力主抗戰,從而獲得鎮南關——諒山戰役大捷。此後,張之洞聲譽大振。透過主事中法戰爭,使張之洞更深刻地體認到培養人才的重要性和迫切性。在他看來,要取得民族保衛戰的勝利主要在於儲備人才,人才比武器重要得多。中法戰爭後,張之洞大力興辦洋務教育,力求讓國家富強。

1887年,張之洞在廣東開設了電報學堂,後來在湖北、兩江地區陸續興辦了一批實業學堂。 1896年,張之洞在南京建立了江南儲才學堂,這是一所綜合性的高等職業技術學堂。在創辦江南陸軍學堂之時,也附設了鐵路學堂。 1898年,張之洞在武昌建立農務學堂,並開設工藝學堂等等。這些學堂開設的目的在於傳播學習西方先進的科學與技術,是近代中國最早的一批專門技術學校。

清朝末期,各地方督撫開始派遣留學生到日本,其中,張之洞所在的湖北地區派遣的留學生數量最多。 1882年,張之洞派譯員俞忠沅率領10位工匠赴比利時學習冶煉鋼鐵的技術。 1896年,張之洞派40名學生,分別到英、法、德三國留學。 1898年,清朝政府派出56名學生留學日本,其中,張之洞派出的湖北學生就佔了20名。這些留學生的派遣為中國的近代化進程培養了大批先進人才,他們在近代社會轉型的過程中發揮了相當重要的作用。

張之洞認為:「知中不知外,謂之聾瞽。夫不通西語,不識西文,不譯西書,人勝我而不信,人謀我而不聞,人規我而不納,人吞我而不知,人殘我而不參見,非聾瞽而何哉?從創辦外國語學堂的經驗中,張之洞體認到了翻譯西方書籍的重要性。於是,在1902年成立了由兩江和兩廣地區合設的江楚編譯局。這種重視外國語教育和翻譯西方書籍的做法,客觀上促進了西方文化知識在中國的傳播。

晚年的張之洞入主軍機樞要,他除了為教育事業繼續努力之外,還根據洋務派長期的實踐活動和「戊戌變法」失敗的經驗教訓,寫出了著名的《勸學篇》。在《勸學篇》中,他明確提出了「中學為體,西學為用」的觀點,這對當時社會發展產生了重要的影響。