文/船長

“ 奧黛麗赫本,天使曾在人間。”

△奧黛麗赫本(1929-1993)

那還是1993年,這個已經精疲力竭的女人躺在床上,瘦的只剩皮包著骨頭,脆弱的似乎一碰即碎。

她的兒子伏在身邊問她:“你害怕麼?”

她輕輕搖了搖頭,說:“我真的很開心。”

有什麼好開心的呢?你馬上就要離開這個人世了。她的回答卻很簡單──因為這次她確信了,她確信我們是愛她的。

「她快樂而滿足地走了,我能看見她的微笑,我永遠都記得。」後來她的兒子這樣說。

然後這個被稱為“誤落凡間的天使”、“螢幕上最美麗的公主”,被譽為“20世紀最完美女性”——奧黛麗·赫本因癌症去世,享年64歲。

毫無疑問,奧黛麗赫本的美麗與優雅折服了整個世界,人們毫不吝嗇的將所有美好的讚譽都給了她。

乃至於後來又過了25年,這個世上出現了又消散了很多美麗的、耀眼的人,但奧黛麗·赫本這個名字,仍是許多人繞不過去的話題,仍是許多人爭相模仿的對象。

但事實上,如果除去這個被世人貼上去的「完美」二字標籤,除去美麗、優雅、高貴這幾個翻來覆去已經被用爛了的詞語,很少有人知道一個真實的奧黛麗·赫本究竟是什麼樣的。

△奧黛麗赫本經典電影片段剪輯

著名導演比利威爾德也曾說過一句話:「上帝親吻了一個小女孩兒的臉頰,於是赫本誕生了」

但事實上,這個受到瞭如此多讚美與祝福,甚至被稱作天使的人,其實一開始的人生是極其不幸的。

△幼年時的赫本

「如果我們知道阿納姆會被德國兵侵占5年之久,我們一定會飲彈自殺。當時,我們以為噩夢下週就會結束,也許六個月後,或者明年。我們就是這樣一天天捱過來的。

是生靈塗炭的戰火啊,讓她飽受恐懼與飢荒的折磨,也讓她得到流離失所甚至支離破碎的童年。

△電影《羅馬假期》

1929年5月4日,奧黛麗·赫本出生在比利時布魯塞爾的貴族後裔家庭,母親為荷蘭女男爵,父親是銀行家。

本該是燦爛榮華的一生,可戰爭爆發之後,包括她的舅舅在內的諸多親人被納粹殘害,而父親又因為法西斯主義傾向拋棄了赫本與她的母親。

戰亂時期,因為食物的極度匱乏,當時正處於發育階段的赫本只能以鬱金香球莖充飢,這使得她的健康情況迅速惡化,營養不良、貧血,13歲身高就已經有一米七的赫本長成了一個行走的骨架子,而這些病痛也伴隨了她之後的一生。

後來很多人羨慕她纖細的身材,其實這只不過是戰爭留給她的紀念品。

△學習芭蕾時期的赫本

身體與精神遭受到全面的打擊,可即便如此,赫本從沒想過要放棄自己的夢想——芭蕾。

1939年,奧黛麗赫本進入荷蘭安恆音樂學院學習芭蕾舞。毫無疑問,赫本是堅毅且勇敢的,不僅是因為她在戰火中還心懷夢想,而且還因為她甚至親身上陣,為和平作出過貢獻。

二戰中後期,赫本透過芭蕾舞的表演為荷蘭遊擊隊的秘密募款。

同時由於年齡較小,她也利用孩子的身份多次為荷蘭地下黨傳遞情報。

△電影《蒂芬妮的早餐》

後來戰爭終於結束,赫本以為自己能心無旁騖的去追逐夢想了。

17歲時,赫本進入英國倫敦的瑪莉藍伯特芭蕾舞學校學習,她勤勉好學,心懷極大熱情。

但有一天學院的老師,也是當時世界上最偉大的芭蕾舞者瑪莉·藍伯特對她說,她已經錯過了系統地練習舞蹈的最重要年齡,再加上她的身高已經超過芭蕾舞演員的整體標準,所以此後無論如何努力都不可能達到首席舞者的高度了。

悲傷與遺憾過後,赫本聽從瑪莉的建議,開始接觸一些模特兒與演出的工作。

我們當然知道她後來成功了,出演了許多好的作品,拿到了含金量非常大的獎項,塑造了名垂影視的角色。

△電影《蒂芬妮的早餐》,1961年最賣座的電影之一,同時也是奧黛麗赫本所有影片裡上座率最高的一部。

但剛開始演藝之路的時候,赫本是極度不安的,因為自己不是專業的。每次拍戲時她總會神經質的反覆對導演和製片人說:「我並不是個演員。你會後悔聘用我的。」

但已經進入了這條路,她只能學會面對,為了克服這些不安,她只能更加勤奮努力的工作,更拼命的學習。

所以拍片時,她總是工作時間最長的那一個,即使導演告訴她明天可以休息一天,她也會拒絕,然後第二天準時甚至提早回來工作。

好萊塢著名導演彼得博格達諾維奇評價赫本時說:

「在鏡頭之外,她雙手顫抖,拼命抽煙,焦慮萬分,對人和善,又脆弱無助。但是一旦開始拍攝,當她進入鏡頭之後,奇蹟就發生了。

她精神煥發,神采飛揚,從她瘦弱的身軀中迸發出一種力量,就像一隻鐵蝴蝶。她的表演強勁有力,明朗清晰,舉手投足之間都流露出一種專業素養,毫無雕砌之感,似乎表演的是她的第二天性。 」

赫本對自己有相當清醒的認知:「從心理學角度說,我的堅定信念來自內心的不安和自卑感。既然我無法克服表演時的緊張,就只能腳踏實地、全神貫注,付出最大的努力。

對待感情也是一樣的不安,也是同樣的勇敢。

「在戀愛和結婚的過程中,我一直有遭到離棄的擔憂,這種擔憂縈繞在我的每段愛情中。

人最怕失去的往往是最珍惜的東西,你害怕它會改變。就像為什麼我們在穿過街道時左顧右盼,因為我們害怕被撞到,但我們還是要穿越街道。 」

赫本有兩段失敗的婚姻。

第一段的丈夫是同為演員的梅爾·費勒,那時赫本已經是最早拿百萬美元片酬的女演員之一,丈夫卻只能一直被稱為“奧黛·麗赫本的丈夫” ,女強男弱的關係為他們帶來了很多矛盾,婚姻也僅僅維持了14年。而這段婚姻中赫本曾三次流產,才產得一子。

△1954年赫本與梅爾·費勒結婚,1960年,赫本生下了大兒子西恩

第二任丈夫是比赫本小了九歲的義大利心理醫生-安德烈‧多蒂。結婚後不久,赫本懷孕了。

但就在她因為身體原因必須臥床休養時,安德烈開始在外拈花惹草。生下孩子之後,赫本回到家中安心做起家庭主婦,但這也沒能留住安德烈的心。

在一次確鑿的婚外戀打擊之後,她再次選擇了獨身。

那時她已經51歲了。

△1969年1月,赫本與安德烈多蒂完婚

雖經歷了兩段不幸的婚姻,但赫本並沒對愛情失去信心,不久之後她又遇到了羅伯特·沃德斯,這一次他們並沒有結婚,只是陪伴彼此走過了余下的人生。

可能是童年裡戰亂與父親的拋棄讓她極度渴望被愛,所以每段感情中她總是毫無保留地付出。

而每次她都會撞得頭破血流,但即便如此她也從不曾怨恨,只是把痛苦的過往都攢成了勇氣,總會像從沒受過傷一樣再次出發。

赫本的一生並不長,不過是64年。而在她人生的後半程裡,她放下了演藝事業,放下了深愛的兒子與家庭,幾乎全身心的投入了慈善事業中。

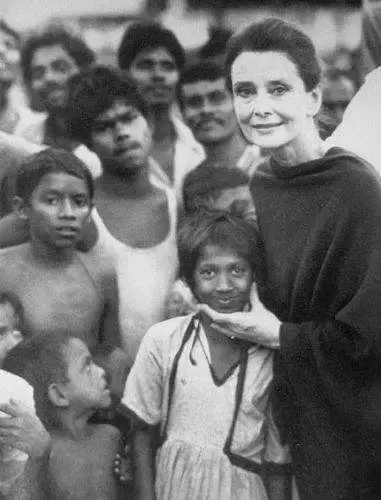

「世界存在之日起就有了不公平。但是,世界只有一個,人類聯繫地越緊密,我們的目標就越容易達到。毫無疑問,衣食不愁的人應該幫助貧困的人,這是每個人道德上的義務。

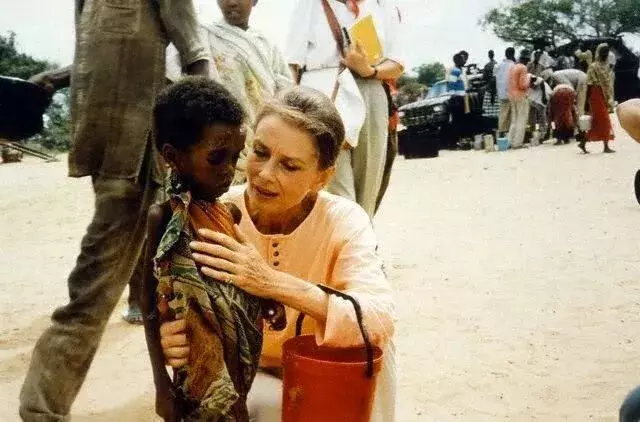

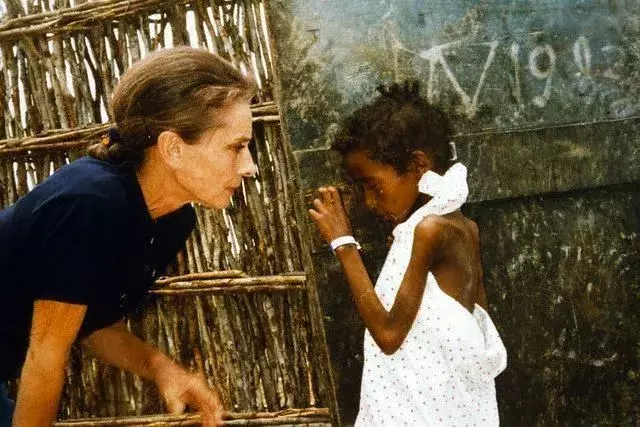

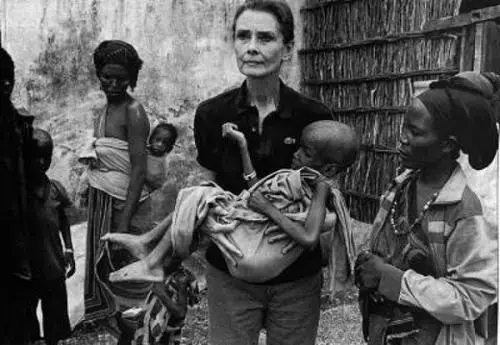

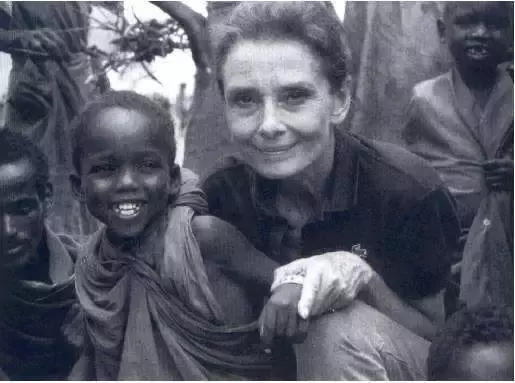

話可不是隨便說說,言出必行才是奧黛麗赫本的作風。 1988年她出任聯合國兒童基金會大使,一直到1993年去世為止,她都馬不停蹄的奔赴在救助孩子們的道路上。

她曾坐在貨運飛機裡的米袋上,輾轉十幾個小時飛到充斥著戰火與傳染病的衣索比亞。

她親吻擁抱那些受苦的孩子們,而面對這被天災人禍打擊的像人間煉獄一樣的地方她始終懷有信心:

「和我同行的很多人告訴我災難、死亡和絕望的範圍之大、受害人數之多是讓人咋舌的;同時我還看到援助工作的成績,微薄的援助就可以救治病人、灌溉荒地、種植作物。 我認識到,只要世界多奉獻愛心,艾塞俄比亞的問題就可以解決。

1992年她最後一次出使任務是前往那個「被上帝遺忘之地」-索馬利亞。那裡戰亂橫生,災禍遍地,兒童的死亡最讓赫本憂心,看到大批因傳染病和飢餓死去的兒童像畜生一樣被裝在卡上車運走,她不顧被傳染的風險,爬上卡車查看。

她經歷過戰爭,嚐過那種食不果腹的滋味,也明白那種朝不保夕的恐懼感,所以她的救助更真實更迫切,像是在幫助曾經那個弱小無助的自己。

△1992年,奧黛麗赫本在索馬利亞探望當地兒童

她說:

「你不能來到那個地方,說『很高興來到這裡,我愛孩子。』這並不足夠。你還應該了解巴格達的洪水造成七千人喪命。

為什麼會有洪水?這裡的人們都怎麼了?為什麼他們是當今世界最貧困的國家?他們是如何掙扎著生存的?他們有沒有得到必要的幫助?具體的情況是什麼?他們的困難是什麼?

但其實,她在奔走於救助這些孩子的同時,自己也在忍受身體上的疼痛。

她人生後半段的影像中呈現的多是一個骨瘦如柴的她抱著另一個骨瘦如柴的孩子。

1992年11月,赫本的腹腔內被檢查出了癌細胞。此後經過了幾個月的化療和手術,依然無法阻止癌細胞擴散。

面對死亡,她足夠鎮定,因為經歷了太多,見過了太多,所以在兒子問她還有沒有什麼遺憾時她只是說:

「沒有,沒有什麼遺憾,我只是不明白為什麼有那麼多兒童在經歷痛苦」

母親對慈善事業的關心也影響了兒子們,所以即便是在赫本去世之後,她的兩個兒子也接手了她的慈善事業,建立了「奧黛麗·赫本兒童基金會」。

2002年5月,聯合國兒童基金會在其紐約總部為一尊7英尺高的青銅雕像揭幕,雕像名字為奧黛麗精神。

因為童年時的戰亂與父親的離棄她受到了一生的創傷,乃至於後來的整個人生都焦慮的,不安的,極度渴望愛的。

之後的人生也不是一帆風順,兩段失敗的婚姻,三次流產,年過六十就身患絕症。

這便是真實的奧黛麗赫本,她完美麼?

當然不了,世上哪有完美的人,她自己也說:「人們把我當成某種典範,我在他們眼中也許是甜美的,略帶一些憂鬱。但是,我終究是個平凡人。當我肚子餓了,也會罵上幾句。

但比起眾人口中毫無力量的「完美」二字,這個面對乖戾的命運給她一次又一次的重擊與傷痛,卻從不感到沮喪的人。

△搞怪時的赫本

這個熱忱又勇敢,始終相信生活是艱難的但也是美好的人。

這個愛自己的兩個兒子也愛世上每一個孩子,愛花園,愛小狗,愛家中充滿生活氣息的每一個盤子和碗的人才更加可親可敬。

天使從血與火中振翅,然後輕笑著抖落一身塵埃,我們看到她閃閃發光的翅膀。