自欺欺人的最高境界是什麼樣子呢?如果要用一個成語來形容,我想,「望梅止渴」絕對當仁不讓!

望梅止渴:字面上的意思是,人在口渴的時候只要說起有酸梅吃,就會口中生津,從而達到止渴的目的。現在主要用來比喻一個人在願望無法實現的情況下,只能拿空想來安慰自己。

這個成語源自魏武帝曹操!

曹操

漢建安十九年(西元214年)七月,曹操第三次南下徵伐江東孫權,「秋七月,公徵孫權。」

當時正是烈日炎炎的盛夏,曹軍經過長時間行軍,身上攜帶的飲水早已經喝完,口渴難耐,疲憊不堪,但一路走來始終沒有發現水源,所以一時間軍中怨氣橫生,這種不滿的情緒開始在底層軍士中蔓延。

身為軍中掌印者,士兵們的這種危險情緒很快就被曹操捕捉到了。他很清楚,如果不能解決飲水問題,很可能會釀成兵變!

兵變,自古就是掌軍者最忌諱的!一是意味著出師失敗,畢竟還沒有和對手打上幾仗,己方就先亂了陣腳,這對出征前講究黃道吉日的古人而言是最傷元氣的;二是如果不能快速將兵變的苗頭扼制住,一旦真的爆發,自己很可能會喪身於亂軍之中。

但又不能用自己的身分、地位強硬彈壓,這樣勢必會造成軍士們的逆反心理,即使這一刻被壓制住了,萬一在戰場上有個風吹草動,兵士倒戈,倒霉的還是自己。

何況,當兵吃糧天經地義!此時的曹魏軍制,已經不是秦漢以來的徵兵制,而是徵兵制、世兵制並存,以世兵制為主的軍事制度。

鮑國安老師扮演的曹操,劇照

所謂世兵制,就是指士兵一旦入伍,終身為兵,父死子繼,兄終弟及,世世代代只能當兵,根本無法擺脫這種身分上的束縛。當然,也有作戰時軍功突出,而脫離軍籍, 獲得民選的獎賞。但一般而言,軍士們要想脫離軍伍是很困難的,他們只能世代被捆綁在封建皇權的戰車上,成為當權者威懾天下的工具。

所以,這樣的士兵對敵人有殺氣,對自己人有戾氣,不處理好是不行的。

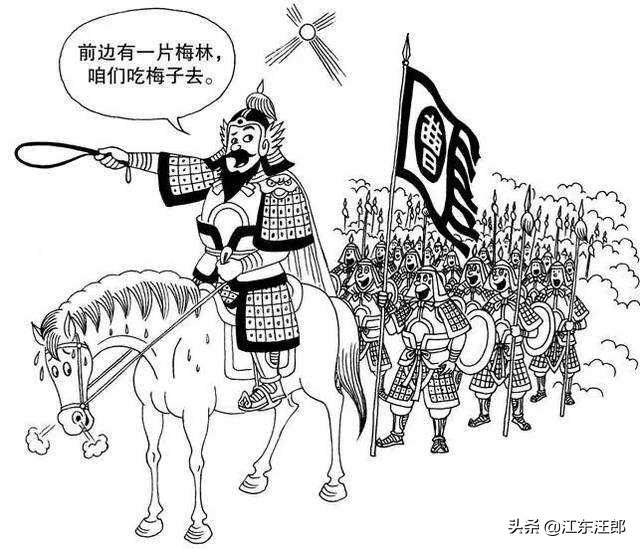

就是在這種情況下,曹操讓自己的傳令兵對士兵們下達了一條軍令, 前方有一片很大的梅林,上面結滿了很多青梅,味道酸甜可口,剛好可以用來解渴。大家加把勁,趕到前方吃青梅去,先到先吃,管夠。

這條軍令來得及時,早已口渴難耐的軍士們聽到這個消息後,因為嘴饞而使得口水橫生,暫時止住了口渴,並加快了行軍步伐,繞過前方山崗後士兵們驚喜地發現,眼前並沒有什麼梅林,只有一條大河,這可比吃青梅解渴得多了。

魏武行役,失漏道,軍皆渴,乃令曰:「前有大梅林,饒子,甘酸,可以解渴。」士卒聞之,口皆出水,乘此得及前源。 —《世說新語.假譎》

這就是」望梅止渴」的由來!

望梅止渴

然而,曹操的這種急智在後人眼裡卻是貶大於褒,如北宋著名科學家沈括,借用江浙一代百姓的口,把曹操的望梅止渴和王羲之對鵝的痴迷看成是同等的笑話。

吳人多謂梅子為“曹公”,以嘗望梅止渴也。又謂鵝為“右軍”,以其好養鵝也。有一士人遺人醋梅與燖鵝,作書雲:「醋浸曹公一甏,湯燖右軍兩隻,聊備於饌。」—《夢溪筆談.袥謔》

望梅止渴,一個穩定軍心的善意謊言,竟成為自欺欺人的貶義成語。

但汪郎以為,我們不能從表面上去理解「望梅止渴」所折射出的意義,如果我們只是簡單的把這歸結於曹操的狡詐,恰恰說明了我們的認知是有限的。

事實上,望梅止渴的背後透露了一條最重要的訊息,即為將帥者,胸中自有丘壑!

為什麼要這樣說呢?

曹操是什麼人?自古評價不一,英雄也好,梟雄也罷,總之,他是東漢末年軍閥集大成者,這樣的人從來不會做沒有把握的事!

望梅止渴,是他在全軍已經生出怨氣的情況下,為了穩定軍心所採取的應急措施。如果他真的欺騙了早已口渴難耐的兵士們,那麼會面臨什麼後果?軍隊嘩變,導致不可收場,更別談南下伐孫權了。

所以,在曹操作出「望梅」這個軍令的時候,其實他就已經知道前方沒有梅林,只有一條河流,是可以解決飲水問題的。

這說明什麼?說明曹操對自己行軍路線的周邊環境早已瞭如於胸,他才敢下如此的軍令!事實上,曹操四次南伐孫權的戰場,除去第一次的赤壁之戰,後三次都集中在今天安徽含山、無為一帶的濡須口,而這條解決曹軍飲水問題的就是濡須河。

濡須口之戰

濡須口就是今天含山縣東關鎮濡須山和無為縣黃龍鄉鎮七寶山之間的水口,此地兩岸各設關口,兩山對峙,形勢險要,為巢湖入長江的出口。一旦曹操佔據濡須口,曹操水軍可由巢湖經由濡須口進入長江,進而攻佔牛渚(採石磯),兵臨秣陵(南京),從而對整個江東之地造成極大的軍事威脅。

所以當建安十六年(西元211年),孫權決定將自己的政治中心由京口(鎮江)遷至秣陵(南京)時,濡須口就已經成為曹孫之間互相爭奪的戰略要地。

十六年,權徙治秣陵。明年,城石頭,改秣陵為建業 。聞曹公將來侵,作濡須塢。十八年正月,曹公攻濡須,權與相拒月馀。曹公望權軍,嘆其齊肅,乃退。 —《三國志‧吳志‧吳主傳》

正是經過對決,曹操對於濡須口的周邊地理形勢是瞭如指掌的。否則,在孫權佔優勢的情況下,曹操是無法在建安十八年的第二次南徵時,取得軍事上的局部勝利。

冬十月,公徵孫權。須十八年春正月,進軍濡須口,攻破權江西營,獲權都督公孫陽,乃引軍還。 —《三國志.魏書.武帝紀一》

正因如此,發生在建安十九年的“望梅止渴”,只是曹操利用自己對濡須口週邊地理環境的熟悉度作了一個軍心穩固的作用,以顯示自己超高的軍事素養!

所以,汪郎認為,望梅止渴在今天成為一個貶義的成語,完全是念歪了經,是對魏武帝最大的誤解!