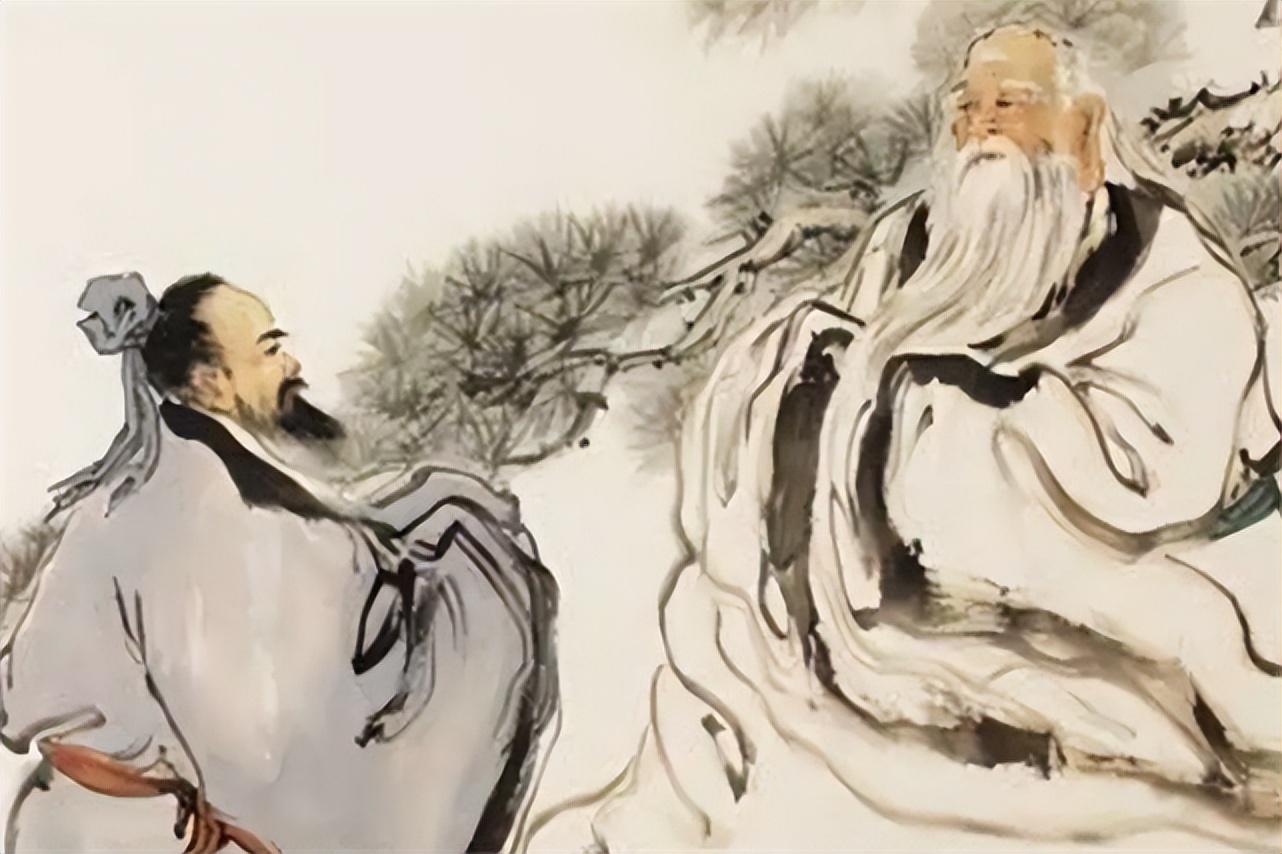

老子,姓李,名耳,字窮(dān音耽),楚國苦縣(今河南鹿邑縣)人。他的生卒年代不詳,歷代學者們作過大量的研究工作,但看法還不完全一致。據史書記載,他曾做過周朝的“守藏室之史”(管理藏書的史官),孔子曾向他請教過古禮等方面的學問,因此有人推知,他大約生於公元前五八〇年(週簡王六年)左右,卒於公元前五〇〇年(周敬王二〇年)左右。也有人認為孔子請教老子的說法不一定可靠。

據《史記·老子韓非列傳》記載,老子晚年,看到周王朝日漸衰落,就西出函谷關走了。經過函谷關時,關令尹喜對他說:“您這就要隱去了,請把您的見解學說給我寫下來吧。”老子就寫下了上下兩篇共五千多字的著作,闡述了他所謂道德的本意,這就是著名的《道德經》。因作者是老子,故該書又名《老子道德又一說他名重耳, 字伯陽,見《史記·老子韓非列傳·正義》。經》,或經稱《老子》。書寫成之後,他就走掉了,後來就不知下落了。

《老子》這部書是用韻文寫成的,是一部富有哲理性的著作。書中沒有引用西周以來官方的典籍,卻吸收了一些民間歌謠,有些地方可能混入了戰國時人註解的文字,但整個看來,大致可代表老子的思想。

老子提出了「道」是天地萬物的本源。什麼是「道」呢?他解釋說:「有物混成,先天地生,寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆。可以為天下母,吾不知其名,字之曰道。宇宙萬物之母。我不知如何稱呼它,給它取個名字叫「道」。 「道」才是最根本的東西,是產生整個物質世界的總根源。老子還說,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,即人以地為根據,地以天為根據,天以道為根據,道以自然為根據。

老子也看到,事物的存在彼此不是孤立的,而是相互連結、相互依存的。 「有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾」。是說有與無,難與易,長與短,高與下等等,都是對立的統一,一方不存在,對方也就失去了存在的條件。他也認識到事物的發展都是向著相反的方面轉化的。 「禍兮福之所倚,福兮禍之所伏。」禍是福的前提,福又含有禍的因素,它們是互相轉化的。禍可以變成福,福也可能變成禍。從這原則出發,他主張貴柔、守雌,反對剛強和進取。他說,「草木之生也柔脆,其死也枯槁」。他看到草木的幼苗雖弱小,但它可以成長、壯大、堅強,等到接近死亡的時候就僵硬枯乾了。 “柔弱勝剛強”,他認為人們應該在柔弱的地位,這樣才能不致敗亡。

老子也提出天道自然無為的思想。他說,「道常無為而無不為」。他認為,百姓之所以難治理,就是因為統治者太貪,對人民剝削,壓榨太甚所致。他指出,統治者過重地剝削人民,是人民遭受災難的根源。他說,「民之飢,以其上食稅之多,是以飢。」又說,「朝甚除,田甚蕪,倉甚虛;服文彩,帶利劍,厭飲食,財貨有餘,是謂盜竿。強盜頭子。

老子在養生方面給我們的提示:「天之道,損有餘以補不足;人之道,損不足以奉有餘。」人要盡其所能的吸收大自然給予的恩惠,盡量少的消耗,補充的多,消耗的少自然會長壽。

老子在治理國家方面指出:對人民要“虛其心,實其腹,弱其志,強其骨,常使人無知無欲,使夫智者不敢為也。為無為,則無不治。”要讓人們的思維單純一些,吃得飽穿得暖,身體強壯。人民的生活水平高了,幸福指數就高,豐衣足食的社會就會穩定,那些不懷好意的所謂“智者”就不敢破壞安定團結的大好局面。國家製定的規則是正確的,執法人員沒有知法犯法的機會時,國家就沒有治不好的了。