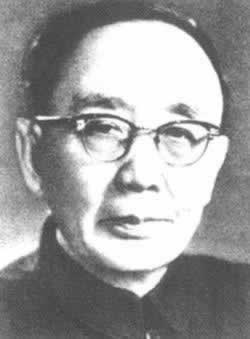

郭沫若。

郭沫若(1892年11月16日~1978年6月12日),四川樂山人。 1914年留學日本,在九州帝國大學學醫。回國後從事文藝運動。 1918年開始新詩創作。 1921年出版了第一本詩集《女神》,並與鬱達夫、成仿吾等組織「創造社」。 1924年後,接受馬克思主義思想,倡導革命文學。 1926年參加北伐戰爭,擔任國民革命軍總政治部副主任。 1927年參加南昌起義並加入中國共產黨。 1928年後旅居日本,從事中國古代史和古文字學的研究工作,積極支持留日青年和國內文藝界的革命文化活動。抗日戰爭爆發後回國,在周恩來的直接領導下,組織和團結國民黨統治區的進步文化人士,從事抗日救亡運動,歷任《救亡日報》社社長,中華全國文藝界抗敵協會理事,國民政府軍事委員會政治部第三廳長及文化工作委員會主任。在對抗勝利後,參與了反抗蔣介石實行法西斯獨裁統治和發動內戰的鬥爭。 1949年8月當選為首屆全國文聯主席。

中華人民共和國成立後,歷任中央人民政府委員,政務院副總理兼文化教育委員會主任,中國科學院院長,中國科學院哲學社會科學部主任、歷史研究所第一所長,中國科學技術大學校長,第一屆至第五屆全國人大常委會副委員長,第二、三、五屆全國政協副主席,全國文聯第二、三屆主席,中國人民保衛世界和平委員會主席,中日友協名譽會長。是中國共產黨第九屆至第十一屆中央委員,第一屆全國政協委員,第四屆全國政協常委。

著有《屈原》、《甲申三百年祭》、《青銅時代》、《十批判書》、《奴隸時代》等歷史劇、論著及大量詩文,出版有《沫若文集》。

少年郭沫若。

與安娜及孩子們。

在日本九州大學醫學部學習。

與妻子於立群及子女。

懷抱孩子,滿臉微笑。

1940年與友人沈從文、蕭珊、張兆和、王樹藏等在昆明西山。

與妻子於立群同遊漓江。