2015年10月14日,習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話中,談到中國文化對世界文明的貢獻時說,中國各個歷史時期產生了燦若星辰的文藝大師,留下了浩如煙海的文藝精品,不僅為中華民族提供了豐厚滋養,也為世界文明貢獻了華彩篇章。其中,他列舉的現代文學大家,就包括中國共產黨在文化戰線上長期從事領導工作的傑出戰士郭沫若同志。

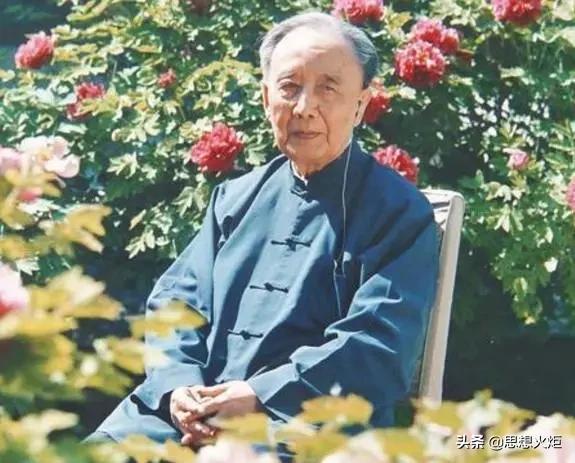

郭沫若1892年出生於四川省樂山市,兩年後震驚中外的甲午戰爭爆發,清政府對日戰敗後賠款割地,進一步把中國推入半殖民地半封建社會的苦難深淵。此後中國興起的洋務運動和戊戌變法,讓早年的郭沫若接觸到民主、自由的思想。在清王朝滅亡兩年後的1914年,郭沫若也像魯迅一樣赴日學醫。接著五四運動爆發,他在日本組織文學團體,投身新文化運動,寫出了《鳳凰涅槃》、《地球,我的母親》、《爐中煤》等詩篇,歌頌人民革命,歌頌社會主義和共產主義。 1921年郭沫若回到祖國,出版了第一本新詩集《女神》,成為我國新詩歌運動的奠基者。三年後,他翻譯了河上肇的經濟學專著,毅然選擇了透過社會主義拯救中國的道路。 1926年國民革命軍北伐,郭沫若投筆從戎,任北伐軍總政治部宣傳科長、副主任,中將軍階。隔年,在蔣介石背叛革命的危急歷史時刻,地位和名聲兼而有之的郭沫若並沒有在沉默中做個利己主義者,而是勇敢地站出來為共產黨說話,發表戰鬥檄文《請看今日之蔣介石》,入木三分地揭露以蔣介石為首的國民黨右派的反革命真面目,堅定地支持工農革命,積極投身中國共產黨領導的八一南昌起義,並於同年8月加入中國共產黨,因而被蔣介石視為眼中釘、肉中刺。為了躲避蔣介石的通緝拿,郭沫若被迫流亡日本,從事中國古代史和古文字學的研究工作,開創了史學研究的新天地,成為我國運用馬克思主義觀點研究中國歷史的開拓者。 1937年,日本帝國主義發起全面侵華戰爭。此時,在日本已有一個幸福家庭的郭沫若得知國民政府希望他回國後,毅然告別親情,躲過軍警的監視,兼程抵達上海。之後,他再次被授予中將軍銜,領導國民政府軍事委員會政治部第三廳的工作。他在此期間創作的大量話劇,成為鼓舞人民士氣、打擊侵略者和反動派的有力武器。抗戰勝利後,他不懼國民黨反動派的政治迫害,勇敢地站在民主運動前列,同蔣介石的法西斯獨裁統治和發動內戰陰謀進行了針鋒相對的鬥爭,有力地支援了人民解放戰爭。新中國成立後,郭沫若歷任中國文聯主席、、政務院副總理、中國科學院院長、全國政協副主席、全國人大副委員長等職務,長期從事科學、文化、教育的組織領導工作,並活躍於新中國的外交舞台,為發展我國科學、文化、教育事業,為反對帝國主義侵略,為維護世界和平,做出了不可磨滅的貢獻。

1978年6月18日,鄧小平同志在郭沫若同志追悼會上致悼詞時指出:“郭沫若同志的一生,是革命的一生,戰鬥的一生”,是“為共產主義事業奮鬥終生的堅貞不渝的革命家和卓越的無產階級文化戰士」。可以說,為了民族獨立、人民解放,為了國家富強、人民幸福,為了實現壯麗的共產主義事業,同一切反動、腐朽的勢力進行堅決的毫不妥協的鬥爭,是郭沫同志最為鮮明的政治本色和藝術本色。

然而,自1970年代末起,中國文化界卻滋長、蔓延起一股歷史虛無主義思潮。站在中國共產黨這邊,站在歷史進步一邊的魯迅、郭沫若、茅盾、曹禺等傑出的現代文化代表人物被無端地歪曲、抹黑和諫毀,而胡適、張愛玲等反動文人、周作人、張中行等漢姦文人,則受到熱烈追捧,甚至抬高到「聖人」的地位,給文化界造成了極大的思想混亂。 「醉翁之意不在酒。」很明顯,國內外敵對勢力否定魯迅、郭沫若、茅盾、曹禺等先進文化代表人物的目的,在於否定文化的社會主義方向,否定中國共產黨帶領全國人民創造的紅色文化,從而動搖中國人民堅定跟著共產黨走的精神支柱,顛覆中國共產黨執政的文化基礎和歷史基礎。

進入新時代以來,在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下,意識形態領域出現了撥亂反正、激濁揚清的喜人局面,歷史虛無主義思潮得到有力遏制,一些長期混淆視聽甚至歪曲史實的謠諦和誹謗得到了輪廓和糾正,中華民族從一個新的高度重新新審視文化領域的鬥爭,傳承紅色基因、弘揚紅色文化,建立社會主義文化強國成為激越昂揚的文化主旋律。但同時,我們也必須清醒地看到,歷史虛無主義絕不甘心於自己的失敗,它們總是要窺測方向,尋找機會,頑強地表現自己。正如偉大的魯迅所說:「戰鬥正未有窮期,老譜將不斷襲用」。 我身為中國民主建國會的會員,在這裡鄭重呼籲:必須保衛魯迅、郭沫若、茅盾、曹禺等先進文化代表人物。

保衛這些先進文化人物的一個重要方面,就是要正面評價他們的作品,積極宣傳他們的文化成就,讓他們承載的革命文化精神廣泛深入地走進億萬人民的心中。例如郭沫若同志創作於1942年的五幕劇《虎符》,就是一部讚美中華民族不屈不撓鬥爭精神、激勵人民鬥志的不朽作品。本劇取材自《史記·魏公子列傳》中信陵君竊符救趙的故事。在掌握歷史脈絡和藝術規律的基礎上,郭沫若同志結合自己的理想和願望進行了大膽構思,透過宣揚不畏強敵、視死如歸,譴責數典忘祖、投降賣國,鼓舞了處於抗戰最為艱難時期的中國人民,為此,毛澤東同誌曾專門致信郭沫若:「收到《虎符》,全篇讀過,深為感動,你做了許多十分有益的革命的文化工作,我向你表示祝賀!」(人民出版社1983年《毛澤東書信選集》第221頁)。很明顯,在國際國內鬥爭日益複雜激烈的今天,這部作品仍然有著十分強烈的現實教育意義。

2022年,是郭沫若同志誕辰130週年,也是《虎符》在重慶首次公演80週年,屆時如能將郭沫若同志的話劇《虎符》搬上銀幕,可以有效地回擊歷史虛無主義的挑戰,進一步彰顯中國文藝復興的社會主義方向,弘揚中國精神,為實現中華民族偉大復興的中國夢提供實質的正能量。

(作者:施宏,民建中央財政金融委員會委員;資料來源:紅色文化網)