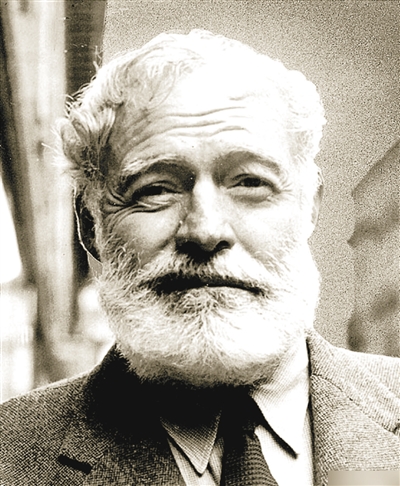

他是文壇屹立的硬漢,曾經寫道:「一個人並不是生來要被打敗的,你盡可以把他消滅掉,可就是打不敗他的」。

他是海明威,20世紀最著名的小說家之一,美利堅民族的精神豐碑。

他一生經歷兩次世界大戰,活得瘋狂而偏執,1961年的今天選擇自殺。他曾經想像自己的晚年,要做一個有趣又有智慧的老頭,但在死亡時,他只需要是個好人。

19世紀末,海明威出生於美國中西部,高中畢業後拒絕入讀大學,來到《堪城星報》當記者,開始寫作生涯。

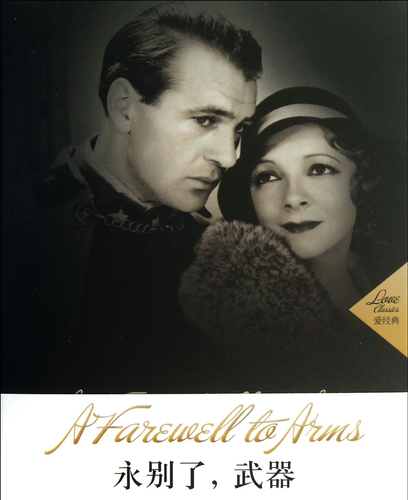

1918年一戰爆發,海明威辭掉記者,以紅十字會救傷隊司機一職投入一戰。他在義大利目睹了戰爭的殘酷,並以此為靈感創作了早期小說《永別了,武器》。在這本小說中,海明威以自己為主角進行敘述:

「在戰爭中我觀察了好久,並沒有看到所謂神聖,光榮的事物。所謂犧牲,那就像芝加哥的屠宰場。只不過這裡屠宰好的肉不是裝進罐頭,而是就地掩埋。”

這部小說是海明威的早期代表作,被美國現代圖書館列入「20世紀中的100部最佳英文小說」。

一戰之後,海明威遷往多倫多居住,並成為《多倫多星報》的記者和海外特派員。 1921年,他的長篇小說《太陽照常升起》在巴黎出版,這是海明威的成名作,深受有逆反心理、渴望更加開放的心靈空間的年輕讀者群的青睞。

二戰期間,海明威作為記者隨軍行動,於1940年發表以西班牙內戰為背景的反法西斯主義長篇小說《喪鐘為誰而鳴》:

「沒有誰能像一座孤島,在大海裡獨踞。每個人都像一塊小小的泥土,連接成整個陸地。如果有一塊泥土被海水沖去,歐洲就會失去一角。這如同一座山岬,也如同你的朋友和你自己。 」

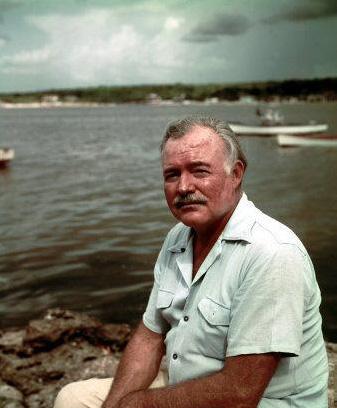

1951年,海明威在古巴創作中篇小說《老人與海》,這部晚年的作品是海明威最滿意的作品之一,也是美國歷史上里程碑式的著作,憑藉這部作品,他榮獲1953年的普利策獎和1954年度的諾貝爾文學獎。

諾貝爾文學獎做出這樣的評價:“由於他精湛的小說藝術——這在其《老人與海》中有充分錶現——同時還由於他對當代文體的影響。”

《老人與海》中塑造的硬漢聖地牙哥,他有著從未被擊敗的神聖意志。

「死魚的血水招來鯊魚。它們嗅出蹤跡,順著船和魚所走的航線遊來,大口大口地咬掉大魚的肉。他不忍心朝魚多看一眼,它已經給咬得殘缺不全了。一條鯊魚,但魚叉也隨著鯊魚沉入了海底,於是老人又把刀子綁在漿板上去打鯊魚,但鯊魚一批又一批,來不及打退。的魚肚。

海明威以美國「迷惘的一代」代表作家,以獨特的創作風格征服了美國文壇乃至世界文壇。 「他孤高自許,目無下塵。當他在夢幻中嚮往勝利時,那就必定會出現完全的勝利、偉大的戰鬥和圓滿的結局。”