指南針是中國古代勞動人民在長期生產生活實踐中集體智慧的產物。發明時間大約是戰國時期。韓非子在《韓非子:遊段》中說:「君名立司南,止朝夕。」 「朝」指東,「晚」指西,「段朝夕」指正方向。把它扔在地上,它的嚮導。 」

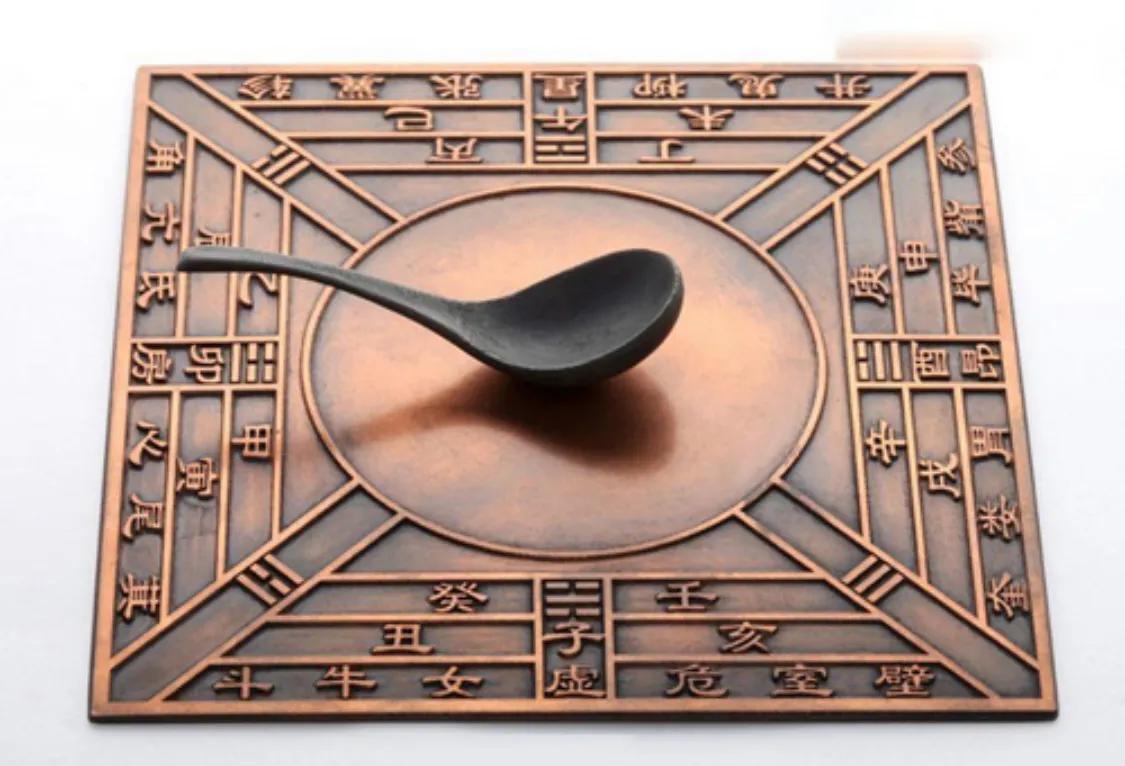

學界承認這是最早的記錄。但對這兩段有不同的解釋。最早研究這兩部文本並抄襲思南的學者是中國王振鐸。他認為「思南的鋼包」是用磁鐵做的湯匙;「投地」不是投地,而是投向「現場」;「脊椎的指南」是鋼包。王振鐸先生,他認為「地」是地,漢代用的底盤是方形的,四周刻有八根:甲、乙、丙、丁、庚、辛、仁、奎;十二枝:子、醜、寅、卯、辰、姬、吳、魏、申、幽、許、亥;四個維度:幹、坤、遜、根,共24個方向。天然磁鐵,大概是玉雕工做的e「司南北鬥」的技能。 「思南的湯匙」的尖底非常光滑,鏡面般的底盤很容易打開。當它停止時,它的鋼包指向南方。

杭州大學的王金光和文仁君對這段話給了不同的解釋。他們認為「投地」的「地」二字是「池」字的誤讀。 「池中池」的「池」裡裝滿了水銀,足以讓「思南北鬥」浮起來。他們進行了實際實驗,發現漂浮在水銀池中的磁鐵湯匙確實可以指向南方。天然磁磨製成的「思南北鬥」雖然可以指向南方,但也有很多不足之處。一是磁性弱,性能不強;其次,放置在建築工地或池塘上時容易滑落或不準確。因此,使用不方便。宋代又出現了另一種磁指儀魚。

宋初,曾公良主編的軍事著作《吳經縱要》中介紹了魚。最遲在清曆四年(1044年)發明了魚。將魚用薄鐵片做成魚形,然後人工磁化。人工磁化使用三種方法。一種是用磁鐵摩擦鐵魚。經過長時間的摩擦,目的達到了。第二種是把鐵魚和磁鐵放在一個小盒子裡很久在裡面,達到了磁化的目的。三是用鋼材做成魚形。將鋼魚放入炭火中燒成紅色。用鐵鉗夾住魚頭。取出火,將魚尾朝北,將魚尾浸入水中。然後把它裝進密封的盒子裡,做成尖頭的南方魚。這是採用的地磁場法。為什麼要把鋼板燒成紅色?因為鋼中的每個分子都有兩個磁極,沒有薄鋼板,它的分子排列是無序的,每個分子的磁性相互抵消。如果把鋼片魚燒成紅色,使所有的分子都處於活躍狀態,由於地球磁場的巨大作用,鋼片魚體內的每一個分子都可以排列成同一個方向,具有更大的磁性。用冷水迅速冷卻,使排列順序固定。這樣,鋼魚片的改造就完成了。鋼魚長2英寸,寬5分鐘。腹部寬闊下凹,像船一樣漂浮在水面上,頭部可指向南方。

北宋時,沈括在《夢溪筆談》中寫道:「方家用磁鐵磨針,可指向南方。」《夢溪筆談》比《武靖宗堯》寫得稍晚。在 19 世紀現代電磁鐵出現之前,幾乎所有的針都是使用上述人工磁化方法製成的。南寧陳元良的《石林廣記》也記載,木頭指南。它是用木頭做的魚,手指大小,從魚的嘴裡挖一個洞,把磁鐵放進洞裡,讓磁鐵條的S極對著魚頭,然後用蠟封起來.將彎曲的針插入魚的嘴裡。將針暴露在水面並放入水中。針的方向是南。陳元良的另一個指點器叫做。它是用木頭做成龜形的,人造磁鐵也嵌在木龜的肚子裡。但是,它的放置方法有所改進。它沒有將木龜放入水中,而是在它的腹部挖一個小洞,將木龜放在竹釘上,讓它自由旋轉。停止時,龜頭和尾巴指向北方和南方。這個固定的支點向現代指南針邁出了一大步。

1600年,歐洲的英國科學家吉伯特在《磁鐵》一書中首次記載了轉化的方法。比我國晚了500多年。在技術方面,博採光機的沈括試驗了4種方法。首先,他製作了縫衣用鋼針,並採用摩擦磁轉印法,將鋼針套在燈心草上漂浮在水中。沈括認為,這種方法太容易震盪,不太實用。第二,他將化學鋼針放在指甲上,停下來時自然指向南方。這種方法不敏感而且不是很準確。第三,他把磁針放在碗邊,這也可以指出,這種方法雖然靈敏,但很容易脫落。第四,他將磁針懸掛在單絲上。這根線必須是從新繭中抽出的單根線,彈性和韌性均勻,沒有撚線問題。這根磁針沒有綁,而是用芥末蠟黏上的。因為打結或打結時容易扭結,造成偏斜。沉闊對第四種方法最滿意,認為既靈活又實用。磁針和圓規的使用最早出現在南宋。

曾三義在《銀華錄》中說:「地羅可有經針,或用子午、丙仁針。」文中的「地羅」指地羅,亦是羅盤。這種慈悲幹羅盤在地上呈環形,刻有莖和四卦,並設定了24個方向。讓人們一目了然地知道磁針的位置。告訴我們曾三義是怎麼說的。這時,磁偏角的知識已經應用在指南針上了。指南針的子午針是由磁針決定的地磁南北兩極的方向; 「經緯之針」是指由太陽的影子所決定的地理南北兩極方向;兩個方向之間有一個角度,這就是磁偏角。

世界上第一個發現磁偏角的人是沈括。當他在《夢溪筆談》中記錄手動磁化鋼針導時,他說:「當然經常是稍微偏東,不是全是南。歐洲人首先發現了哥倫布的磁偏角。位置是從西班牙到美洲,時間是1492年,比沈括晚了400多年。